- •Раздел 3 Охрана окружающей среды

- •§1 Охрана атмосферы

- •1.1 Источники загрязнения атмосферы

- •1.2 Нормативы качества атмосферы

- •1.3 Способы и методы очистки пылегазообразных выбросов

- •§2 Охрана водных ресурсов

- •2.1 Источники и виды загрязнения водных ресурсов

- •2.2 Нормативы качества воды

- •2.3 Методы очистки воды

- •2.3.1 Механические методы очистки

- •2.3.2 Физико-химические методы очистки

- •2.3.3 Биологические методы очистки

- •§3 Охрана земельных ресурсов, почвы и недр

- •3.1 Понятие о земельных ресурсах и почве

- •3.2 Виды негативного воздействия на земельные ресурсы и почву

- •3.3 Меры по охране земельных ресурсов

- •3.4 Охрана недр

- •§4 Защита от физичесКого загрязнения среды

- •4.1 Шум и его характеристики

- •4.2 Меры борьбы с шумовым загрязнением

- •4.3 Электромагнитное загрязнение среды и его источники

- •4.4 Методы защиты от электромагнитного излучения

- •§5 Охрана растительного и животного мира

- •5.1 Растительный мир

- •5.2 Животный мир

- •Вопросы для самоконтроля

- •Список использованных источников

- •Экология и устойчивое развитие (конспект лекций) Редактор

2.3.2 Физико-химические методы очистки

К физико-химическим методам очистки сточных вод относят коагуляцию, флотацию, адсорбцию, ионный обмен, выпаривание и др. Эти методы используют для удаления из сточных вод тонкодисперсных взвешенных частиц, растворимых газов, минеральных и органических веществ. Использование физико-химических методов для очистки сточных вод по сравнению с механическими имеет ряд преимуществ: возможность удаления токсичных соединений, достижение более глубокой и стабильной очистки, меньшие размеры сооружений, возможность полной автоматизации, возможность рекуперации различных веществ.

Выбор того или иного метода очистки производят с учетом санитарных и технологических требований, предъявляемых к очищенным производственным сточным водам с целью дальнейшего их использования, а также с учетом количества сточных вод и концентрации загрязняющих веществ в них.

Коагуляция – это процесс укрупнения дисперсных частиц в результате их взаимодействия и объединения в агрегаты. Данный метод применяют для ускорения процесса осаждения тонкодисперсных примесей. Коагуляция может происходить самопроизвольно или под влиянием химических и физических процессов. Обычно в сточную воду добавляют специальные реагенты – коагулянты, которые в воде связываются с частицами загрязняющего вещества и образуют хлопья, которые, в свою очередь, оседают в бункер под воздействием силы тяжести. Процесс очистки сточной воды коагуляцией состоит из следующих стадий: дозировка и спешивания реагента с водой, хлопьеобразование и осаждение хлопьев (рисунок 3.12).

1 – емкость для приготовления растворов; 2 – дозатор; 3 – смеситель; 4 – камера хлопьеобразования; 5 - отстойник

Рисунок 3.12 Схема установки для очистки вод коагуляцией

Флотация применяется для удаления из сточных вод нерастворимых примесей, которые плохо отстаиваются. Элементарный акт флотации заключается в следующем: при сближении подымающегося в воде пузырька воздуха с твердой гидрофобной частицей разделяющая их прослойка воды при некоторой критической толщине прорывается и происходит слипание пузырька с частицей примеси. Затем комплекс пузырек-частица подымается на поверхность воды, где пузырьки собираются и возникает пенный слой с более высокой концентрацией частиц, чем в исходной сточной воде. Образующийся пенный слой затем удаляется специальными гребками.

Для более эффективной очистки в сточную воду добавляют специальные реагенты – флотоагенты, которые увеличивают степень пенообразования. Флотация широко применяется для очистки сточных вод многих технологических процессов, а также при обогащении руд металлов в горноперерабатывающей промышленности.

2.3.3 Биологические методы очистки

Биологические методы применяют для очистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод от разнообразных растворенных органических и некоторых неорганических (сероводород, аммиак и др.) соединений. Процесс очистки основан на способности микроорганизмов использовать эти вещества для питания в процессе жизнедеятельности. Известны аэробные и анаэробные методы биологической очистки сточных вод.

Анаэробный метод основан на использовании аэробных микроорганизмов, для жизнедеятельности которых необходим постоянный приток кислорода и температура в пределах 20…40 0С. При аэробной очистке микроорганизмы культивируются в активном иле или в виде биопленки. Активный ил состоит из живых организмов и твердого субстрата. Живые организмы представлены бактериями, простейшими червями и водорослями. Биопленка растет на наполнителе биофильтра и имеет вид слизистых обрастаний толщиной 1…3мм и более. Биопленка состоит из бактерий, простейших грибов, дрожжей и других организмов.

Аэробная очистка происходит как в природных условиях, так и в искусственных сооружениях.

Очистка в природных условиях происходит на полях орошения, полях фильтрации и биологических прудах. Поля орошения – это специально подготовленные для очистки сточных вод и агрокультурных целей площади. Очистка протекает под действием почвенной микрофлоры, солнца, воздуха и под влиянием растений. В почве полей орошения находятся бактерии, дрожжи, водоросли, простейшие животные. Сточные воды содержат в основном бактерии. В смешанных биоценозах активного слоя почвы возникают сложные взаимодействия микроорганизмов, в результате чего сточная вода освобождается от содержащихся в ней бактерий. Если на полях не выращиваются сельскохозяйственные культуры, и они предназначены только для биологической очистки сточных вод, то они называются полями фильтрации. Биологические пруды – это каскад прудов, состоящий из 3…5 ступеней, через которые с небольшой скоростью протекает осветленная или биологически очищенная сточная вода. Такие пруды предназначены для биологической очистки сточных вод или доочистки сточных вод в комплексе с другими очистными сооружениями.

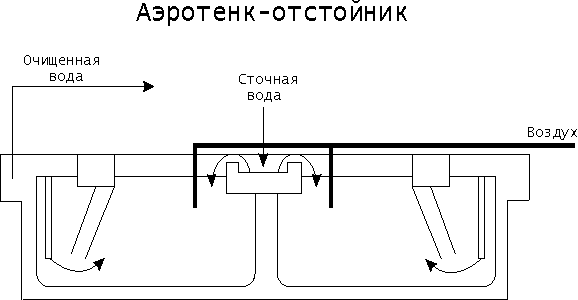

Очистка в искусственных сооружениях поводится в аэротенках и на биофильтрах. Более широкое применение нашли аэротенки. Аэротенки – это железобетонные резервуары, представляющие собой открытые бассейны, оборудованные устройствами для принудительной аэрации. Глубина аэротенка – 2…5м. Они бывают двух-, трех и четырехкоридорные. Процесс очистки сточной воды в аэротенке происходит по мере протекания через него аэрированной смеси сточной воды и активного ила. Аэрация необходима для насыщения воды кислородом и поддержания ила во взвешенном состоянии. Аэротенк-отстойник (рисунок 3.13) объединен с вторичным отстойником. Зона аэрации отделена от зоны отстаивания. Сточную воду подают в центре, а отводят по лотку. В зоне отстаивания образуется слой взвешенного активного или, через который фильтруется сточная вода. Избыточный активный ил отводят из зоны взвешенного слоя по трубам, а возвратный активный ил поступает в зону аэрации.

Рисунок 3.13 Аэротенк-отстойник |

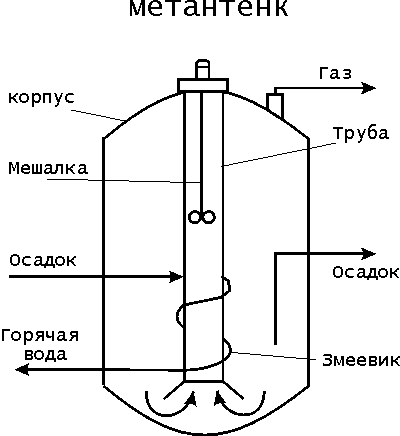

Рисунок 3.14 Метантенк |

Анаэробный метод очистки протекает без доступа воздуха. Его в основном используют для обезвреживания твердых осадков, которые образуются при механической, физико-химической и биологической очистке сточных вод. Эти твердые осадки сбраживаются анаэробными бактериями в специальных герметичных резервуарах, которые называются метантенками (рисунок 3.14). В зависимости от конечного продукта брожение бывает спиртовое, молочнокислое, метановое и др. Для сбраживания осадков сточных вод используется метановое брожение.