- •Особенности развития коммуникативной деятельности у детей с нарушением зрения содержание

- •Глава 1. Теоретические основы изучения особенностей развития коммуникативной деятельности у детей с нарушением зрения..................................... 6

- •Глава 2. Экспериментальное исследование, направленное на выявление особенностей развития коммуникативной деятельности у детей нарушением зрения 32

- •Глава 1. Теоретические основы изучения особенностей развития коммуникативной деятельности у детей с нарушением зрения

- •1.1. Теоретические предпосылки изучения особенностей развития коммуникативной деятельности у детей с нарушением зрения

- •1.2. Специфические особенности развития межличностных отношений у детей с нарушением зрения

- •Глава 2. Экспериментальное исследование, направленное на выявление особенностей развития коммуникативной деятельности у детей нарушением зрения

- •2.1. Организация и методика проведения экспериментального исследования, направленного на выявление особенностей развития коммуникативной деятельности у детей нарушением зрения

- •2.2. Специфические личностные детерминанты развития межличностных отношений у детей с нарушением зрения

- •Список литературы:

- •Методика №2 «Изучение критериев выбора партнёра для общения». Автор: Урунтаева г.А., Афонькина ю.А.

- •Методика №3 «Мой круг общения». Автор: Андрющенко ю.Т.

- •Методика №4 Изучение навыков культуры общения Автор: г.А. Урунтаева, ю.А. Афонькина.

- •Методика №5 « Изучение организаторских умений детей в совместной игровой деятельности». Автор: г.А. Урунтаева, ю.А. Афонькина.

- •Первое направление:

- •1 Занятия:

- •1) Мимическая игра «Передавалки»

- •2) Игра «Муравьи»

- •3) Упражнение «Упрямое зеркало»

- •2 Занятия:

- •1) Игра «Убежало молоко».

- •2)Упражнение «Диалог руками»

- •3) Упражнение «Расскажи стихи руками».

- •3 Занятие:

- •1) Игра «На улице»

- •2) Игра «Испорченный dvd - плеер»

- •3) Упражнение «Рисуем настроение»

- •Второе направление:

- •1 Занятие

- •1) Игра «Общий круг»

- •2) Игра « Острова »

- •3) Игра «Странник»

- •3 Занятие:

- •1) Беседа по рассказу н. Носова “Фантазёры»

- •2) Игровая ситуация «Конфета»

- •3) Игровая ситуация « Поделка»

- •Третье направление:

- •1 Занятие:

- •1) Игровая ситуация « Необитаемый остров»

- •2) Подвижная игра «Квадрат»

- •3) Игра «Скульптура»

- •2 Занятие:

- •2) Игра «Гости»

- •3) Игровая ситуация «Катя болеет»

- •3 Занятие:

- •1) Подвижная игра «я змея»

- •2) Сюжетно-ролевая игра «Правила дорожного движения»

- •3)Сюжетно-ролевая игра « Ателье».

- •Характеристика зрительной патологии детей экспериментальной группы

2.2. Специфические личностные детерминанты развития межличностных отношений у детей с нарушением зрения

На втором этапе данного экспериментального исследования был проведен формирующий эксперимент, направленный на:

-обучение детей элементам социальной перцепции;

-формирование выразительных, мимических и жестовых движений;

-формирование умений словесно описывать эмоциональные состояния и характеризовать их внешние проявления у себя, собеседника;

-овладение знаниями об эмоциях людей и их проявлениях в процессе общения;

-формирование интереса к процессу взаимодействия со сверстниками и к самому процессу общения с окружающими;

-формирование образа себя во взаимодействии со сверстниками, т.е. переход с внеситуативно-познавательной формы общения к внеситуативно-личностной.

Для проведения формирующего эксперимента были адаптированы специальные коррекционно-развивающие игры, упражнения, предполагающие три направления работы.

Первое направление предполагало, научение детей видеть эмоциональные состояния человека.

Цель состояла в научении дошкольников с функциональными нарушениями зрения видеть эмоциональные состояния сверстника, обращать внимание на невербальные средства общения (мимику, жесты, эмоции сверстника). Научить детей овладеть умением изображать различные эмоции и определять их.

Большое внимание уделялось упражнениям, направленным на комментирование своих действий, например, при изображении мимического выражения, дети должны комментировать: брови приподняты или сдвинуты, губы округлены и т. д.

Второе направление предполагало формирование навыков коммуникации, создание положительного микроклимата в группе для осуществления вербального общения, направленного на преодоление пассивности и невнимательности по отношению к партнеру по общению.

Были использованы педагогические ситуации, , а так же игры и упражнения, направленные на стимулирование положительного отношения к сверстнику

Третье направление обучения предполагало формирование межличностного взаимодействия детей старшего дошкольного возраста с функциональными нарушениями зрения в процессе выполнения общей игровой деятельности.

С целью выяснения эффективности формирующей работы был проведен контрольный эксперимент, в котором использовались те же методики, что и в констатирующем эксперименте.

По Методике 1 «Изучение коммуникативных умений старших дошкольников в общении со сверстниками», показатели Орхана А., Димы Е., Ромы Л., Светы Н., поднялись до высокого уровня коммуникативных умений. Прежде чем нарисовать узор на крыльях бабочек, долго договаривались, совещались друг с другом, внимательно выслушивали друг друга.

Средний уровень показали София Б., и Владислав Г., Таня К., Алиса Н., Никита Н., Тимофей С., так как им требовалась незначительная помощь педагога, в виде наводящих вопросов.

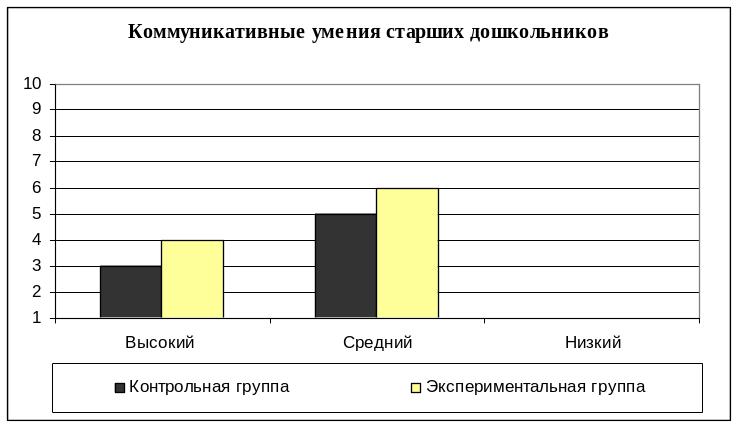

В целом по этой медике детей экспериментальной группы с показателями низкого уровня не осталось, показатели параметров четверых ребят достигли высокого уровня, а остальные показали у детей по изучению коммуникативных умений достигли среднего уровня. Показатели детей контрольной группы остались прежними.

Данные результатов контрольного эксперимента по Методике 1 «Изучение коммуникативных умений старших дошкольников в общении со сверстниками», представлены на рисунке 6.

Рис.6. Результаты контрольного эксперимента по Методике 1 «Изучение коммуникативных умений старших дошкольников с функциональными нарушениями зрения в общении со сверстниками»

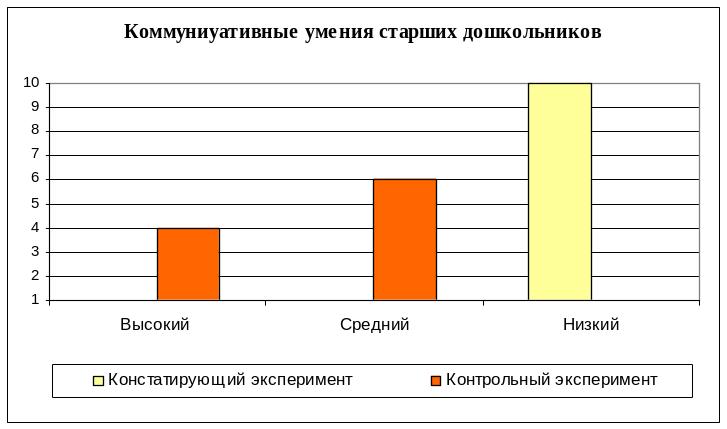

Рис.7. Динамика результатов формирующей работы, направленной на оптимизацию коммуникативных умений старших дошкольников с функциональными нарушениями зрения в общении со сверстниками по Методике 1

На рисунке 7 приведен анализ результатов контрольного эксперимента при сопоставлении их с результатами, полученными в ходе констатирующего эксперимента (экспериментальная группа)

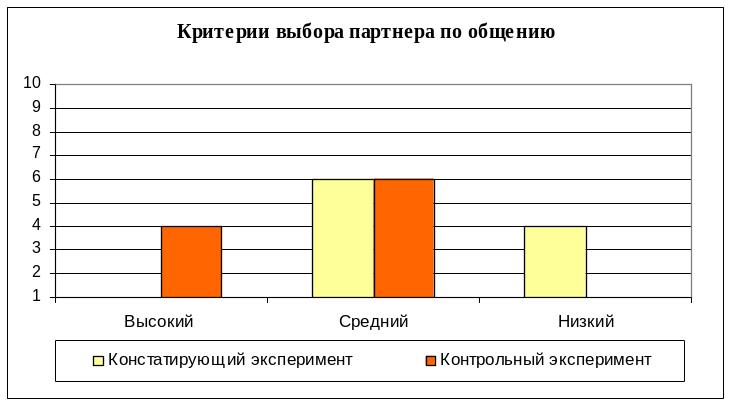

Методика 2 «Изучение критериев выбора партнёра по общению», целью, которой являлось умение определять в сверстниках положительные, нравственные качества в контрольном эксперименте показала, что шесть детей, по своим показателям поднялись до среднего уровня. И четверо, - до высокого уровня. Анализы полученных результатов контрольного эксперимента по методике «Изучение критериев выбора партнёра по общению» представлены на рисунке 8.

Рис.8. Динамика результатов после формирующей работы, по Методике 2 на изучение критериев выбора партнёра по общению у старших дошкольников с функциональными нарушениями зрения

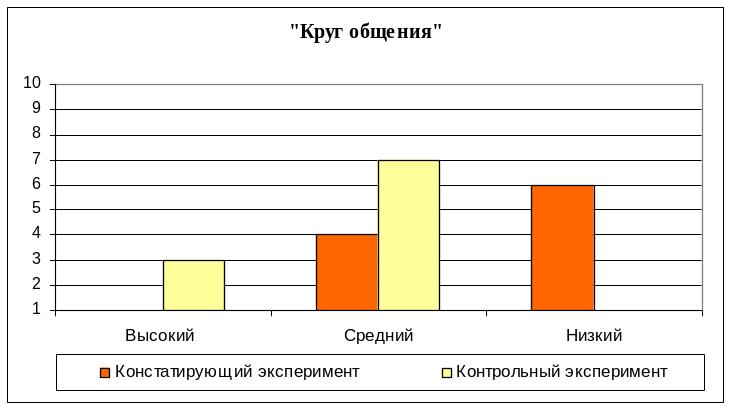

В контрольном эксперименте Методика 3 «Мой круг общения», определила, что показатели параметров троих детей экспериментальной группы со среднего уровня поднялись до высокого уровня, так как дети практически полностью заполнили «свой кругу общения» и в благополучном секторе отметили большинство сверстников.

Показатели параметров Методики 3 у детей экспериментальной группы с низкого уровня поднялись до среднего, не оставив ни одного ребенка на низком уровне. Данные результатов контрольного эксперимента по Методики 3 «Мой круг общения» в сравнительном плане с констатирующим экспериментом, представлены на рисунке 9.

Рис. 9. Динамика результатов после формирующей работы по Методике 3 «Мой круг общения» в экспериментальной группе у детей с функциональными нарушениями зрения.

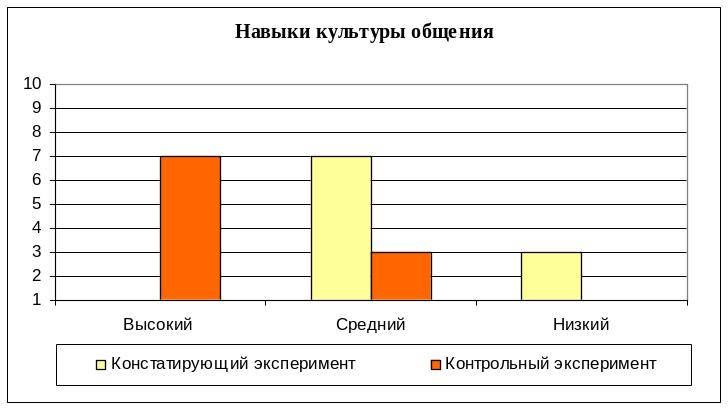

По результатам проведения контрольного эксперимента направленного на изучение навыков культуры общения по Методике 4, в которой оценивалась коммуникативная сфера, умение быть вежливым, приветливым, не конфликтным и доброжелательным по отношению к сверстникам была показана динамика в развитии навыков общения у детей с функциональными нарушениями зрения.

Показатели параметров этой методики у семерых детей достигли высокого уровня, так как дети стали более приветливы и внимательны к сверстнику, практически не возникало конфликтных ситуаций, в общении преобладали ровные и доброжелательные взаимоотношения со сверстниками.

Показатели троих детей: Софии Б., Влада Г.и Тимофея С. достигли среднего уровня, так как дети стали проявлять должное внимание, но порой были равнодушны к совместной деятельности со сверстниками, в конфликтных ситуациях прибегали к помощи взрослого.

Данные результатов контрольного эксперимента по Методике 4, представлены на рисунке 10.

Рис.10. Динамика результатов по Методике 4 «Изучение навыков культуры общения у старших дошкольников с функциональными нарушениями зрения»

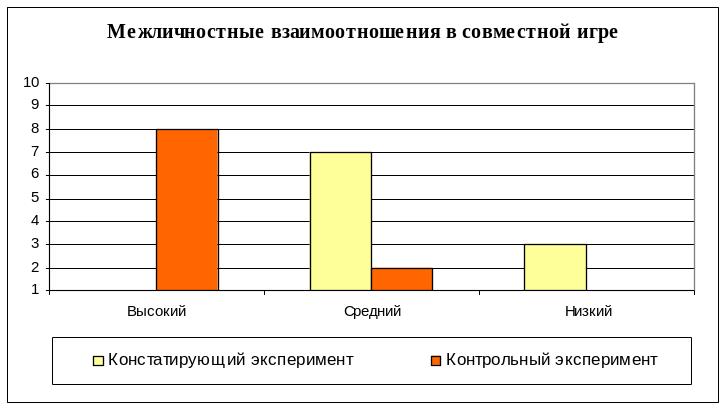

Изучение межличностных взаимоотношений детей в совместной игровой деятельности» в контрольном эксперименте по Методике 5 показатели восьмерых детей достигли высокого уровня, так как дети стали учитывать мнения сверстников, следить за соблюдением правил игры, адекватно реагировать на их нарушения, решать спорный вопрос без вмешательства взрослого.

Среднего уровня показатели параметров при изучении межличностных взаимоотношений детей в совместной игровой деятельности достигли у двоих детей, так как дети стали учитывать мнения товарищей по игре, но периодически нарушали правила игры, не всегда объективно оценивали партнеров по игре.

Рис.11. Динамика результатов формирующей работы направленной на оптимизацию межличностных взаимоотношений у старших дошкольников с функциональными нарушениями зрения в совместной игровой деятельности по Методике 5

Данные результатов этой методики по изучению межличностных взаимоотношений детей в совместной игровой деятельности, в сравнительном плане представлены на рисунке 11.

Таким образом, в ходе формирующего эксперимента дети научились распознавать эмоциональное состояние своих сверстников, четко выражать свои эмоции, сформировалось потребность обращать внимание на сверстника, выделять их положительные качества, договариваться по ходу игры, слушать друг друга, учитывать мнения товарищей.

В результате дополнительного специального обучения у детей сформировались правильные навыки общения. Следует отметить, что обучение детей старшего дошкольного возраста с функциональными нарушениями зрения пониманию, воспроизведению и использованию неречевых средств общения, а так же обучение навыкам общения, умению взаимодействовать друг с другом имеет свою специфику и требует достаточно долгой и кропотливой работы.

Вывод по 2 главе

Результаты констатирующего эксперимента показали, что старшие дошкольники с нарушением зрения слабо владеют невербальными средствами общения и почти не используют выразительные движения, жесты и мимику, а так же у них не сформированы навыки вербального общения, дети не умеют обращаться с просьбой к сверстникам, сотрудничать и договариваться во время игры. Характерными особенностями коммуникативной деятельности детей с нарушениями зрения являются: завышение оценки при оценивании отношения к себе и снижение при оценивании отношения к себе со стороны других людей: воспитателей и сверстников.

У дошкольников с нарушениями зрения, представления о невербальных средствах общения характеризуются слабой обобщенностью, фрагментарностью и обедненностью, носят ситуативный характер, что тормозит развитие социальных навыков общения в процессе межличностного общения со сверстниками. Недоразвитие экспрессивно-мимических и предметно-действенных средств общения приводит к нарушению процесса социальной перцепции и пониманию окружающих людей

В результате констатирующего эксперимента было выявлено, что ведущей формой коммуникативной деятельности у большинства детей является внеситуативно-познавательная форма, что свидетельствует о более медленном процессе развития общения у них в сравнении с их нормально видящими сверстниками.

В ходе формирующего эксперимента дети научились распознавать эмоциональное состояние своих сверстников, четко выражать свои эмоции, сформировалось потребность обращать внимание на сверстника, выделять их положительные качества, договариваться по ходу игры, слушать друг друга, учитывать мнения товарищей.

В процессе проведения формирующей работы было достигнуто понимание детьми того, что характер мимики и жестов – это индикатор отношения к тем, с кем они взаимодействуют, общаясь, что поза является следствием определенного движения человека и может быть выражением эмоционального состояния. В процессе игры ребята учились проявлять интерес к сверстникам, стремиться к взаимодействию и сотрудничеству, учитывать мнения своих товарищей. Дети стали понимать важность взаимодействия, и постепенно стали испытывать радость и необходимость в общении со сверстниками.

Но совершенно очевидно, что для проведения формирующего эксперимента, который продолжался в течении трех месяцев, был сделан правильный набор серии игр и упражнений, которые и позволили детям приобрести положительный опыт и достичь умения - более высокого уровня общения в процессе межличностного взаимодействия со сверстниками.

.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Коммуникативная деятельность зарождается и наиболее интенсивно развиваются в детском возрасте, поскольку с самого рождения ребёнок живёт среди людей и неизбежно вступает с ними в определённые отношения. Опыт первых отношений как со взрослыми, так и со сверстниками является фундаментом для дальнейшего развития личности ребёнка.

Освоение детьми с нарушением зрения социального опыта, включение их в систему коллективных отношений требует от педагога дополнительных мер, усилий, умений, знаний по вопросам реабилитации и социализации ребенка, имеющего нарушения зрения.

Результаты экспериментального исследования показали, что выражение эмоций и определение их модальностей детьми с нарушениями зрения, а также и как следствие их общение, находится на низком уровне.

Дети со зрительной патологией не только неадекватно реагируют на различные ситуации межличностного взаимодействия, но и неправильно их оценивают, что приводит к прекращению контактов между детьми или их малой продолжительности.

Дети с функциональными нарушениями зрения, испытывая такого рода трудности, становятся пассивными в процессе общения, не проявляют к нему интереса.

Уровень развития форм общения, сформированность средств вербальной и невербальной коммуникации способствует разнообразию коммуникативных связей ребенка, оптимизации формирования социальных навыков общения, повышению его коммуникативной активности, следствием чего становится более успешное межличностное взаимодействие со сверстниками. В процессе данного экспериментального исследования была доказана правильность подбора серии игр и упражнений, эффективность работы, которая была направлена на формирование умения общаться со сверстниками в процессе межличностного взаимодействия.

Результаты экспериментальной работы подтвердили гипотезу исследования о том, что развитие коммуникативной деятельности у детей с функциональными нарушениями зрения представляет собой процесс, детерминированный действием условий, связанных с влиянием зрительной депривации. В основе оптимизации данного процесса может лежать реализация серии соответствующих коррекционно-развивающих игр и упражнений, что и было доказано в ходе проведения данного экспериментального исследования.