- •Содержание

- •190202 – «Многоцелевые гусеничные и колесные машины»,

- •190205 – «Подъемно – транспортные, строительные дорожные машины и оборудования»

- •3. Рабочая программа.

- •3.1. Цели и задачи дисциплины

- •3.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •3.3. Объём дисциплины и виды учебной работы

- •4. Содержание дисциплины.

- •4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

- •4.2. Содержание разделов дисциплины (лекционный материал):

- •Тема 1 . Общие сведения о технических системах

- •Тема 2. Непрерывные сау

- •Тема 3. Устойчивость линейных сау

- •Тема 4. Качество процесса регулирования и методы синтеза линейных непрерывных сау

- •Тема 5. Нелинейные непрерывные стационарные сау

- •Тема 6. Микропроцессорное управление техническими системами

- •4.3. Тематика курсовых и контрольных работ

- •1. Анализ системы на идеальном усилителе*

- •2. Результаты анализа работы

- •5. Практические и лабораторные занятия

- •6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

- •6. 1. Основная литература

- •6.2. Дополнительная литература

- •6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины

- •6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •7. Конспекты лекций

- •Развитие систем управления движением

- •Управление скоростью на тяговых режимах

- •Автоматизация управления сцеплением

- •Управление скоростью на тормозных режимах

- •Командные системы управления торможением

- •Развитие тормозных систем

- •Система автоматического регулирования зазоров в тормозных механизмах

- •Регулирование тормозных сил

- •Автоматизация тормозных систем

- •Антиблокировочные системы

- •Принцип работы и устройство антиблокировочных систем

- •Классификация антиблокировочных систем

- •Применение антиблокировочных систем на автомобиле

- •Управление направлением движения. Автоматизация рулевых устройств

- •Рулевое управление с электроприводом

- •Управление плавностью хода атс. Управляемые конструкции

- •Управление подвеской автомобилей

- •Автоматическое управление подвеской автомобилей

- •Привод рабочих органов механических объектов.

- •Привод с комбинированными энергетическими установками

- •Лекция 2. Фундаментальные принципы управления

- •Принцип разомкнутого управления

- •Принцип компенсации

- •Принцип обратной связи

- •2.1. Основные виды сау

- •2.2. Статические характеристики

- •2.3. Статическое и астатическое регулирование

- •Лекция 3. Динамический режим сау. Уравнение динамики

- •3.1. Линеаризация уравнения динамики

- •3.2. Передаточная функция

- •3.3. Элементарные динамические звенья

- •Лекция 4. Эквивалентные преобразования структурных схем

- •С ар напряжения генератора постоянного тока

- •Лекция 5. Понятие временных характеристик

- •5.1. Переходные характеристики элементарных звеньев

- •Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено

- •Интегрирующее (астатическое) звено

- •Инерционное звено первого порядка (апериодическое)

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Дифференцирующее звено

- •Лекция 6. Понятие частотных характеристик (чх)

- •Частотные характеристики типовых звеньев

- •Безынерционное звено

- •Интегрирующее звено

- •Апериодическое звено

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Правила построения чх элементарных звеньев

- •6.3. Частотные характеристики разомкнутых одноконтурных сау

- •Лекция 7. Законы регулирования

- •Лекция 8. Понятие устойчивости системы

- •8.1. Алгебраические критерии устойчивости. Необходимое условие устойчивости

- •Критерий Рауса

- •Критерий Гурвица

- •8.2. Частотные критерии устойчивости

- •Принцип аргумента

- •Критерий устойчивости Михайлова

- •Критерий устойчивости Найквиста

- •8.3. Понятие структурной устойчивости. Афчх астатических сау

- •8.4. Понятие запаса устойчивости

- •8.5. Анализ устойчивости по лчх

- •8.6. Теоретическое обоснование метода d-разбиений

- •Лекции 9. Прямые методы оценки качества управления

- •Оценка переходного процесса при ступенчатом воздействии.

- •Оценка качества управления при периодических возмущениях

- •Корневой метод оценки качества управления

- •Интегральные критерии качества

- •Теоретическое обоснование

- •Основные соотношения между вчх и переходной характеристикой

- •Метод трапеций

- •Лекция 10. Синтез сау

- •Включение корректирующих устройств

- •Синтез корректирующих устройств

- •Коррекция свойств сау изменением параметров звеньев

- •Изменение коэффициента передачи

- •Изменение постоянной времени звена сау

- •Лекция 11. Коррекция свойств сау включением последовательных корректирующих звеньев

- •Включение интегрирующего звена в статическую сау

- •Включение апериодического звена

- •Включение форсирующего звена

- •Включение звена со сложной передаточной функцией

- •Последовательная коррекция по задающему воздействию

- •Коррекция с использованием неединичной обратной связи

- •Компенсация возмущающего воздействия

- •8. Экзаменационные вопросы

- •9. Организация самастоятельной работы

Управление скоростью на тормозных режимах

Одним из основных этапов движения является торможение. Поэтому в теории автомобиля этот этап управления выделяется в самостоятельный раздел - тормозное управление. Автомобиль оборудуется рабочими, запасными и стояночными тормозными системами. Они предназначаются для снижения скорости движения при нормальном и экстренном торможении, а также для поддержания скорости на спусках в заданных пределах и удержания автомобиля на стоянке. Тормозные системы должны обеспечивать эффективность торможения, устойчивость движения при торможении и управляемость при движении, надежность, стабильность тормозных свойств и плавность воздействия на объект управления.

Командные системы управления торможением

В командных системах управления могут использоваться механические, гидравлические, пневматические, электрические усилители и исполнительные механизмы (приводы). Источником энергии для систем управления могут быть мускульная сила водителя, силовая механическая установка, насосы, компрессоры и электрические источники тока. По степени автоматизации они могут быть ручными и автоматизированными.

Механическую рычажную систему применяют для управления с помощью рычагов, приводимых в движение мышечной силой водителя посредством органов управления (рукояток, педалей) муфтами, тормозами машин малой мощности. Нормальное усилие на рычаги не должно превышать 30...40 Н при ходе не более 25 см, а на педали - не более 80 Н при ходе не более 20 см. Усилие, прикладываемое к рукоятке или педали, усиливается посредством рычагов трансмиссии и передается к исполнительным органам.

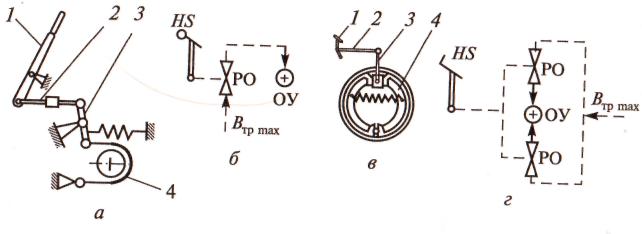

На рис. 4, а приведена схема управления ленточным тормозом от рукоятки. Движение от рукоятки 1 через регулирующую тягу 2 передается рычагу 3, который затягивает ленту 4, передавая на ось тормозную силу Втр. На принципиальной схеме (рис. 5, б) показаны рукоятка HS, регулирующий орган РО (тормозной механизм) и объект управления ОУ (ось колеса).

Рис. 4. Механическая система командного управления:

а и б - соответственно конструктивная и принципиальная схемы управления ленточным тормозом;

в и г - соответственно конструктивная и принципиальная схемы управления барабанным тормозом

На рис. 4, в приведена схема управления барабанным тормозом от педали. Движение от педали 1 через тягу 2 передается рычагу 3 с разжимным устройством - кулаком, который разводит колодки 4. На принципиальной схеме (рис. 4, г) показана педаль HS, регулирующие органы РО (тормозной механизм) и объект управления ОУ (ось колеса).

Этот вид управления прост, удобен в обслуживании, но утомителен для человека из-за сравнительно больших усилий, необходимых для перемещения рукояток и педалей.

Системы управления с гидравлическим приводом бывают двух видов: непосредственного управления прямого действия (безнасосные) и с дополнительным источником энергии (насосные). В-первых, рабочее давление в гидросистеме создается мускульной силой водителя, воздействующего на педаль, рычаг или рулевое управление, во-вторых - энергией дополнительного источника (насосом).

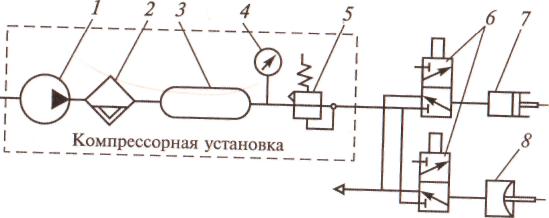

Системы управления с пневматическим приводом. Командные системы управления с пневматическим приводом отличаются от систем с гидравлическим приводом тем, что в них вместо жидкости используется сжатый газ. На рис. 5 приведена командная система управления с пневматическим приводом.

Рис. 5. Командная система управления с пневматическим приводом

Преимуществами пневматических систем управления являются простота конструкции и мягкость включения механизмов. Недостатки пневмосистем связаны с трудностями очистки воздуха - от примесей и в первую очередь от влаги, а также с низким давлением воздуха 0,7...0,8 МПа, что увеличивает габариты пневмоагрегатов.

Электрические системы управления применяются там, где используются исполнительные электрические механизмы и электропривод. В настоящее время электрические системы управления вытесняют пневматические и гидравлические. Они осуществляют пуск и останов электродвигателей, их реверс, изменение частоты вращения валов и защиту агрегатов.

Комбинированные системы управления представляют собой объединение элементов, использующих различные виды энергоносителей. Применяются пневмогидравлические системы, но наиболее распространены электропневматические и электрогидравлические. Их достоинства - возможность применения дистанционного управления и сокращение длины масло- и воздухопроводов.