- •Содержание

- •190202 – «Многоцелевые гусеничные и колесные машины»,

- •190205 – «Подъемно – транспортные, строительные дорожные машины и оборудования»

- •3. Рабочая программа.

- •3.1. Цели и задачи дисциплины

- •3.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •3.3. Объём дисциплины и виды учебной работы

- •4. Содержание дисциплины.

- •4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

- •4.2. Содержание разделов дисциплины (лекционный материал):

- •Тема 1 . Общие сведения о технических системах

- •Тема 2. Непрерывные сау

- •Тема 3. Устойчивость линейных сау

- •Тема 4. Качество процесса регулирования и методы синтеза линейных непрерывных сау

- •Тема 5. Нелинейные непрерывные стационарные сау

- •Тема 6. Микропроцессорное управление техническими системами

- •4.3. Тематика курсовых и контрольных работ

- •1. Анализ системы на идеальном усилителе*

- •2. Результаты анализа работы

- •5. Практические и лабораторные занятия

- •6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

- •6. 1. Основная литература

- •6.2. Дополнительная литература

- •6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины

- •6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •7. Конспекты лекций

- •Развитие систем управления движением

- •Управление скоростью на тяговых режимах

- •Автоматизация управления сцеплением

- •Управление скоростью на тормозных режимах

- •Командные системы управления торможением

- •Развитие тормозных систем

- •Система автоматического регулирования зазоров в тормозных механизмах

- •Регулирование тормозных сил

- •Автоматизация тормозных систем

- •Антиблокировочные системы

- •Принцип работы и устройство антиблокировочных систем

- •Классификация антиблокировочных систем

- •Применение антиблокировочных систем на автомобиле

- •Управление направлением движения. Автоматизация рулевых устройств

- •Рулевое управление с электроприводом

- •Управление плавностью хода атс. Управляемые конструкции

- •Управление подвеской автомобилей

- •Автоматическое управление подвеской автомобилей

- •Привод рабочих органов механических объектов.

- •Привод с комбинированными энергетическими установками

- •Лекция 2. Фундаментальные принципы управления

- •Принцип разомкнутого управления

- •Принцип компенсации

- •Принцип обратной связи

- •2.1. Основные виды сау

- •2.2. Статические характеристики

- •2.3. Статическое и астатическое регулирование

- •Лекция 3. Динамический режим сау. Уравнение динамики

- •3.1. Линеаризация уравнения динамики

- •3.2. Передаточная функция

- •3.3. Элементарные динамические звенья

- •Лекция 4. Эквивалентные преобразования структурных схем

- •С ар напряжения генератора постоянного тока

- •Лекция 5. Понятие временных характеристик

- •5.1. Переходные характеристики элементарных звеньев

- •Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено

- •Интегрирующее (астатическое) звено

- •Инерционное звено первого порядка (апериодическое)

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Дифференцирующее звено

- •Лекция 6. Понятие частотных характеристик (чх)

- •Частотные характеристики типовых звеньев

- •Безынерционное звено

- •Интегрирующее звено

- •Апериодическое звено

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Правила построения чх элементарных звеньев

- •6.3. Частотные характеристики разомкнутых одноконтурных сау

- •Лекция 7. Законы регулирования

- •Лекция 8. Понятие устойчивости системы

- •8.1. Алгебраические критерии устойчивости. Необходимое условие устойчивости

- •Критерий Рауса

- •Критерий Гурвица

- •8.2. Частотные критерии устойчивости

- •Принцип аргумента

- •Критерий устойчивости Михайлова

- •Критерий устойчивости Найквиста

- •8.3. Понятие структурной устойчивости. Афчх астатических сау

- •8.4. Понятие запаса устойчивости

- •8.5. Анализ устойчивости по лчх

- •8.6. Теоретическое обоснование метода d-разбиений

- •Лекции 9. Прямые методы оценки качества управления

- •Оценка переходного процесса при ступенчатом воздействии.

- •Оценка качества управления при периодических возмущениях

- •Корневой метод оценки качества управления

- •Интегральные критерии качества

- •Теоретическое обоснование

- •Основные соотношения между вчх и переходной характеристикой

- •Метод трапеций

- •Лекция 10. Синтез сау

- •Включение корректирующих устройств

- •Синтез корректирующих устройств

- •Коррекция свойств сау изменением параметров звеньев

- •Изменение коэффициента передачи

- •Изменение постоянной времени звена сау

- •Лекция 11. Коррекция свойств сау включением последовательных корректирующих звеньев

- •Включение интегрирующего звена в статическую сау

- •Включение апериодического звена

- •Включение форсирующего звена

- •Включение звена со сложной передаточной функцией

- •Последовательная коррекция по задающему воздействию

- •Коррекция с использованием неединичной обратной связи

- •Компенсация возмущающего воздействия

- •8. Экзаменационные вопросы

- •9. Организация самастоятельной работы

Синтез корректирующих устройств

Корректирующие устройства синтезируют на основании требований к свойствам САУ. Для этого необходимо знать передаточную функцию реальной САУ Wреал, которая чем то не удовлетворяет разработчика, и желаемую передаточную функцию Wжел , которой должна обладать САУ в результате корректировки ее свойств.

При синтезе корректирующих устройств сначала определяю передаточную функцию возможного последовательного корректирующего устройства исходя из соотношения: Wп = Wжел /Wреал. Затем выясняют, при каких передаточных функциях параллельно-согласного Wпс и параллельно-встречного Wпв корректирующих устройств будет получен тот же эффект. После этого решают, какое из них более целесообразно и проще создать. При этом исходя из рис.115 можно записать:

Wжел = W Wп = W1 W2.(W3 + Wпс) = W (1 + Wпс/W3) = W/(1 + W2 Wпв),

г де

W

= W1

W2

W3.

Из этого соотношения можно определить

формулы перехода от одного корректирующего

устройства к другому.

де

W

= W1

W2

W3.

Из этого соотношения можно определить

формулы перехода от одного корректирующего

устройства к другому.

Коррекция свойств сау изменением параметров звеньев

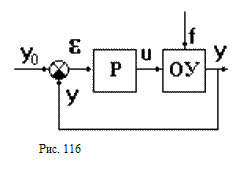

Рассмотрим примеры коррекции свойств некоторой исходной замкнутой САУ (рис.116), передаточная функция которой в разомкнутом состоянии:

W(p)

=

.

.

Для этого воспользуемся критерием Найквиста. Значения параметров звеньев в каждом конкретном случае будем оговаривать отдельно.

Изменение коэффициента передачи

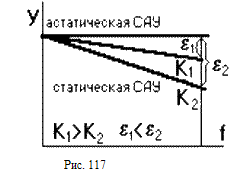

Для увеличения точности статической САУ надо увеличивать коэффициент передачи K. С ростом K увеличивается жесткость статической характеристики САУ (рис.117), то есть уменьшается статическая ошибка e.

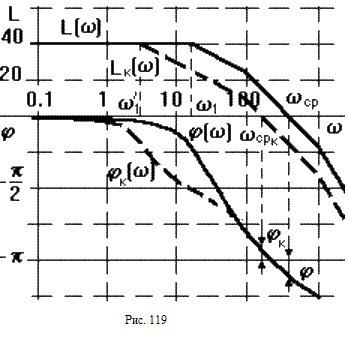

На рис.118 сплошными линиями показаны частотные характеристики исходной разомкнутой САУ при T1 = 0.5c, T2 = 0.02c, T3 = 0.002c, K = 10.

При увеличении коэффициента передачи K в N раз ЛАЧХ, не меняя своей формы, поднимается вверх на 20lgN (на рисунке изображена пунктирной линией). При этом ЛФЧХ остается без изменения. Из рисунка видно, что с увеличением коэффициента передачи запас устойчивости по модулю уменьшается с h 30дб/дек до hк 15дб/дек, по фазе - с 60o до к 15o .

То есть, при повышении точности САУ путем увеличения коэффициента передачи необходимы мероприятия по повышению запаса устойчивости. Это главный недостаток такой коррекции.

К достоинствам можно отнести повышение быстродействия САУ, так как частота среза wср увеличивается, следовательно постоянная времени САУ - уменьшается.

Изменение постоянной времени звена сау

На

рис.119 сплошными линиями изображены ЛЧХ

разомкнутой САУ с параметрами: T1

= 0.05c,

T2

= 0.01c,

T3

= 0.001c,

K

= 100. Из рисунка видно, что САУ неустойчива.

При увеличении постоянной времени T1

в 5 раз (T1’

= 0.2с) ЛАЧХ и ЛФЧХ приобретают вид,

показанный на рисунке пунктирной линией.

При этом видим, что замкнутая САУ

становится устойчивой. Заметим, что

сопрягающая частота W1

данного звена располагается левее

частоты среза

ср.

Если бы она располагалась правее частоты

среза, то есть, если бы мы увеличивали

постоянную времени, например, третьего

звена T3,

то это привело бы к уменьшению запаса

устойчивости.

На

рис.119 сплошными линиями изображены ЛЧХ

разомкнутой САУ с параметрами: T1

= 0.05c,

T2

= 0.01c,

T3

= 0.001c,

K

= 100. Из рисунка видно, что САУ неустойчива.

При увеличении постоянной времени T1

в 5 раз (T1’

= 0.2с) ЛАЧХ и ЛФЧХ приобретают вид,

показанный на рисунке пунктирной линией.

При этом видим, что замкнутая САУ

становится устойчивой. Заметим, что

сопрягающая частота W1

данного звена располагается левее

частоты среза

ср.

Если бы она располагалась правее частоты

среза, то есть, если бы мы увеличивали

постоянную времени, например, третьего

звена T3,

то это привело бы к уменьшению запаса

устойчивости.

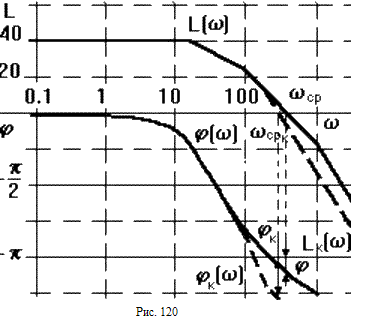

Частотные характеристики для этого случая приведены на рис.120.

Аналогичное влияние оказывает постоянная времени колебательного звена. Влияние постоянной времени форсирующего звена обратное, то есть, если сопрягающая частота форсирующего звена располагается левее частоты среза, то увеличение его постоянной времени уменьшает запас устойчивости САУ, если правее, то запас устойчивости увеличивается.

Указанные зависимости справедливы лишь при условии, что сопрягающая частота расположена на некотором удалении (около одной декады) от частоты среза. Бывают и исключения из этого правила.