- •Содержание

- •190202 – «Многоцелевые гусеничные и колесные машины»,

- •190205 – «Подъемно – транспортные, строительные дорожные машины и оборудования»

- •3. Рабочая программа.

- •3.1. Цели и задачи дисциплины

- •3.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •3.3. Объём дисциплины и виды учебной работы

- •4. Содержание дисциплины.

- •4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

- •4.2. Содержание разделов дисциплины (лекционный материал):

- •Тема 1 . Общие сведения о технических системах

- •Тема 2. Непрерывные сау

- •Тема 3. Устойчивость линейных сау

- •Тема 4. Качество процесса регулирования и методы синтеза линейных непрерывных сау

- •Тема 5. Нелинейные непрерывные стационарные сау

- •Тема 6. Микропроцессорное управление техническими системами

- •4.3. Тематика курсовых и контрольных работ

- •1. Анализ системы на идеальном усилителе*

- •2. Результаты анализа работы

- •5. Практические и лабораторные занятия

- •6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

- •6. 1. Основная литература

- •6.2. Дополнительная литература

- •6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины

- •6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •7. Конспекты лекций

- •Развитие систем управления движением

- •Управление скоростью на тяговых режимах

- •Автоматизация управления сцеплением

- •Управление скоростью на тормозных режимах

- •Командные системы управления торможением

- •Развитие тормозных систем

- •Система автоматического регулирования зазоров в тормозных механизмах

- •Регулирование тормозных сил

- •Автоматизация тормозных систем

- •Антиблокировочные системы

- •Принцип работы и устройство антиблокировочных систем

- •Классификация антиблокировочных систем

- •Применение антиблокировочных систем на автомобиле

- •Управление направлением движения. Автоматизация рулевых устройств

- •Рулевое управление с электроприводом

- •Управление плавностью хода атс. Управляемые конструкции

- •Управление подвеской автомобилей

- •Автоматическое управление подвеской автомобилей

- •Привод рабочих органов механических объектов.

- •Привод с комбинированными энергетическими установками

- •Лекция 2. Фундаментальные принципы управления

- •Принцип разомкнутого управления

- •Принцип компенсации

- •Принцип обратной связи

- •2.1. Основные виды сау

- •2.2. Статические характеристики

- •2.3. Статическое и астатическое регулирование

- •Лекция 3. Динамический режим сау. Уравнение динамики

- •3.1. Линеаризация уравнения динамики

- •3.2. Передаточная функция

- •3.3. Элементарные динамические звенья

- •Лекция 4. Эквивалентные преобразования структурных схем

- •С ар напряжения генератора постоянного тока

- •Лекция 5. Понятие временных характеристик

- •5.1. Переходные характеристики элементарных звеньев

- •Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено

- •Интегрирующее (астатическое) звено

- •Инерционное звено первого порядка (апериодическое)

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Дифференцирующее звено

- •Лекция 6. Понятие частотных характеристик (чх)

- •Частотные характеристики типовых звеньев

- •Безынерционное звено

- •Интегрирующее звено

- •Апериодическое звено

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Правила построения чх элементарных звеньев

- •6.3. Частотные характеристики разомкнутых одноконтурных сау

- •Лекция 7. Законы регулирования

- •Лекция 8. Понятие устойчивости системы

- •8.1. Алгебраические критерии устойчивости. Необходимое условие устойчивости

- •Критерий Рауса

- •Критерий Гурвица

- •8.2. Частотные критерии устойчивости

- •Принцип аргумента

- •Критерий устойчивости Михайлова

- •Критерий устойчивости Найквиста

- •8.3. Понятие структурной устойчивости. Афчх астатических сау

- •8.4. Понятие запаса устойчивости

- •8.5. Анализ устойчивости по лчх

- •8.6. Теоретическое обоснование метода d-разбиений

- •Лекции 9. Прямые методы оценки качества управления

- •Оценка переходного процесса при ступенчатом воздействии.

- •Оценка качества управления при периодических возмущениях

- •Корневой метод оценки качества управления

- •Интегральные критерии качества

- •Теоретическое обоснование

- •Основные соотношения между вчх и переходной характеристикой

- •Метод трапеций

- •Лекция 10. Синтез сау

- •Включение корректирующих устройств

- •Синтез корректирующих устройств

- •Коррекция свойств сау изменением параметров звеньев

- •Изменение коэффициента передачи

- •Изменение постоянной времени звена сау

- •Лекция 11. Коррекция свойств сау включением последовательных корректирующих звеньев

- •Включение интегрирующего звена в статическую сау

- •Включение апериодического звена

- •Включение форсирующего звена

- •Включение звена со сложной передаточной функцией

- •Последовательная коррекция по задающему воздействию

- •Коррекция с использованием неединичной обратной связи

- •Компенсация возмущающего воздействия

- •8. Экзаменационные вопросы

- •9. Организация самастоятельной работы

Теоретическое обоснование

Частотные методы основаны на привычном для инженеров графическом изображении динамических характеристик, которые можно снять экспериментально, поэтому они находят широкое применение. В частности, зная АФЧХ разомкнутой САУ Wp(j ), можно построить АФЧХ замкнутой САУ

Wз(j

)

=

=

Pз(

)

+ jQз(

),

=

Pз(

)

+ jQз(

),

а по ней - требуемую для частотных методов вещественную ЧХ замкнутой САУ Pз( ). Зная ВЧХ замкнутой САУ, можно приближенно построить переходную характеристику САУ h(t), которую снять экспериментально очень трудно, и по ней определить показатели качества управления.

Теоретическое обоснование этого в том, что любую функцию, в том числе и единичную ступенчатую, можно разложить в ряд Фурье:

1(t)

= A0

+

![]() Ak1cos(k

t)

+ Ak2sin(k

t)].

Ak1cos(k

t)

+ Ak2sin(k

t)].

Так как замкнутая САУ линейна, то при подаче на вход суммы сигналов с выхода снимается сигнал, равный сумме реакций на каждый из входных сигналов. Входному сигналу ui(wi,t) на выходе будет соответствовать составляющая выходного сигнала yi( i,t) = W(j i) ui( i,t), тогда

h(t)

=

=

A0W(0)

+

=

A0W(0)

+

![]() (jkw)

[Ak1cos(kwt)

+ Ak2sin(kwt)].

(jkw)

[Ak1cos(kwt)

+ Ak2sin(kwt)].

Преобразование этого выражения приводит к двум равнозначным формулам определения h(t) через составляющие ВЧХ:

;

;

,

,

где P( ) и Q( ) - вещественная и мнимая части АФЧХ замкнутой САУ. Предпочтение обычно оказывают первой формуле, хотя с одинаковым успехом можно использовать и вторую.

Точно вычислить эти интегралы можно только с помощью ЭВМ, но в практике нашел широкое применение приближенный способ построения переходной характеристики на основе линейной аппроксимации ВЧХ замкнутой САУ, который называется метод трапеций. Прежде, чем рассматривать этот метод, рассмотрим без доказательства основные соотношения между ВЧХ замкнутой САУ и ее переходной характеристикой.

Основные соотношения между вчх и переходной характеристикой

1.

Начальное значение ВЧХ P(0)

равно установившемуся значению переходной

характеристики hуст

=

![]() P(

)

= P(0).

P(

)

= P(0).

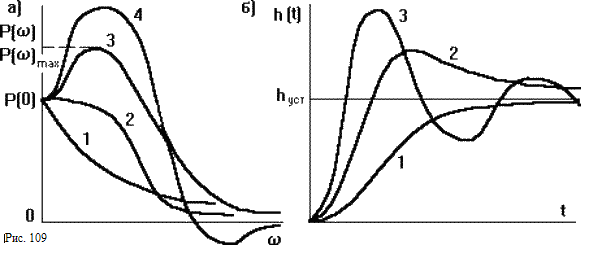

2. САУ с вогнутой ВЧХ (рис.109 а кривая 1) не имеет перерегулирования, то есть ей соответствует монотонная переходная характеристика (рис. 109 б кривая 1).

3. САУ с трапециидальной ВЧХ (рис.109 а кривая 2, такую ВЧХ можно аппроксимировать трапецией) имеет апериодическую переходную характеристику (рис. 109 б кривая 2), причем величина перерегулирования smax не превышает 18%.

4. Кривые 3 и 4 на рис. 109 а соответствуют колебательной переходной характеристике (рис. 109 б кривая 3). Величина перерегулирования smax тем больше, чем больше отношение P( )max/P(0). Если это отношение стремится к бесконечности, то есть имеет место разрыв ВЧХ, то переходная характеристика приобретает вид незатухающих колебаний и САУ переходит на границу устойчивости. Величину перерегулирования можно приблизительно вычислить исходя из соотношения

smax

<

smax

<

.

.

Наличие отрицательного экстремума у ВЧХ (кривая 4) свидетельствует о повышенной колебательности системы.

5. Время переходного процесса tпп можно оценить приблизительно по виду ВЧХ без построения кривой h(t). Оно определяется полосой частот wп, при которых P( ) > 0.2P(0) (рис. 110). п называют интервалом положительности P( ). При этом всегда tпп >p/ п. Для кривой 1 рис.109 а: tпп 4 / п. Для кривой 2: tпп (1..4)4 / п. Для кривых 3 и 4 коэффициент пропорциональности больше, причем он тем больше, чем больше отношение P( )max/P(0).