- •Содержание

- •190202 – «Многоцелевые гусеничные и колесные машины»,

- •190205 – «Подъемно – транспортные, строительные дорожные машины и оборудования»

- •3. Рабочая программа.

- •3.1. Цели и задачи дисциплины

- •3.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •3.3. Объём дисциплины и виды учебной работы

- •4. Содержание дисциплины.

- •4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

- •4.2. Содержание разделов дисциплины (лекционный материал):

- •Тема 1 . Общие сведения о технических системах

- •Тема 2. Непрерывные сау

- •Тема 3. Устойчивость линейных сау

- •Тема 4. Качество процесса регулирования и методы синтеза линейных непрерывных сау

- •Тема 5. Нелинейные непрерывные стационарные сау

- •Тема 6. Микропроцессорное управление техническими системами

- •4.3. Тематика курсовых и контрольных работ

- •1. Анализ системы на идеальном усилителе*

- •2. Результаты анализа работы

- •5. Практические и лабораторные занятия

- •6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

- •6. 1. Основная литература

- •6.2. Дополнительная литература

- •6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины

- •6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •7. Конспекты лекций

- •Развитие систем управления движением

- •Управление скоростью на тяговых режимах

- •Автоматизация управления сцеплением

- •Управление скоростью на тормозных режимах

- •Командные системы управления торможением

- •Развитие тормозных систем

- •Система автоматического регулирования зазоров в тормозных механизмах

- •Регулирование тормозных сил

- •Автоматизация тормозных систем

- •Антиблокировочные системы

- •Принцип работы и устройство антиблокировочных систем

- •Классификация антиблокировочных систем

- •Применение антиблокировочных систем на автомобиле

- •Управление направлением движения. Автоматизация рулевых устройств

- •Рулевое управление с электроприводом

- •Управление плавностью хода атс. Управляемые конструкции

- •Управление подвеской автомобилей

- •Автоматическое управление подвеской автомобилей

- •Привод рабочих органов механических объектов.

- •Привод с комбинированными энергетическими установками

- •Лекция 2. Фундаментальные принципы управления

- •Принцип разомкнутого управления

- •Принцип компенсации

- •Принцип обратной связи

- •2.1. Основные виды сау

- •2.2. Статические характеристики

- •2.3. Статическое и астатическое регулирование

- •Лекция 3. Динамический режим сау. Уравнение динамики

- •3.1. Линеаризация уравнения динамики

- •3.2. Передаточная функция

- •3.3. Элементарные динамические звенья

- •Лекция 4. Эквивалентные преобразования структурных схем

- •С ар напряжения генератора постоянного тока

- •Лекция 5. Понятие временных характеристик

- •5.1. Переходные характеристики элементарных звеньев

- •Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено

- •Интегрирующее (астатическое) звено

- •Инерционное звено первого порядка (апериодическое)

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Дифференцирующее звено

- •Лекция 6. Понятие частотных характеристик (чх)

- •Частотные характеристики типовых звеньев

- •Безынерционное звено

- •Интегрирующее звено

- •Апериодическое звено

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Правила построения чх элементарных звеньев

- •6.3. Частотные характеристики разомкнутых одноконтурных сау

- •Лекция 7. Законы регулирования

- •Лекция 8. Понятие устойчивости системы

- •8.1. Алгебраические критерии устойчивости. Необходимое условие устойчивости

- •Критерий Рауса

- •Критерий Гурвица

- •8.2. Частотные критерии устойчивости

- •Принцип аргумента

- •Критерий устойчивости Михайлова

- •Критерий устойчивости Найквиста

- •8.3. Понятие структурной устойчивости. Афчх астатических сау

- •8.4. Понятие запаса устойчивости

- •8.5. Анализ устойчивости по лчх

- •8.6. Теоретическое обоснование метода d-разбиений

- •Лекции 9. Прямые методы оценки качества управления

- •Оценка переходного процесса при ступенчатом воздействии.

- •Оценка качества управления при периодических возмущениях

- •Корневой метод оценки качества управления

- •Интегральные критерии качества

- •Теоретическое обоснование

- •Основные соотношения между вчх и переходной характеристикой

- •Метод трапеций

- •Лекция 10. Синтез сау

- •Включение корректирующих устройств

- •Синтез корректирующих устройств

- •Коррекция свойств сау изменением параметров звеньев

- •Изменение коэффициента передачи

- •Изменение постоянной времени звена сау

- •Лекция 11. Коррекция свойств сау включением последовательных корректирующих звеньев

- •Включение интегрирующего звена в статическую сау

- •Включение апериодического звена

- •Включение форсирующего звена

- •Включение звена со сложной передаточной функцией

- •Последовательная коррекция по задающему воздействию

- •Коррекция с использованием неединичной обратной связи

- •Компенсация возмущающего воздействия

- •8. Экзаменационные вопросы

- •9. Организация самастоятельной работы

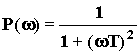

Частотные характеристики типовых звеньев

Зная передаточную функцию звена W(p) легко получить все его частотные характеристики. Для этого необходимо подставить в нее j вместо p, получим АФЧХ W(j ). Затем надо выразить из нее ВЧХ P( ) и МЧХ (Q( ). После этого преобразуют АФЧХ в показательную форму и получают АЧХ A( ) и ФЧХ ( ), а затем определяют выражение ЛАЧХ L(w) = 20lgA( ) (ЛФЧХ отличается от ФЧХ только масштабом оси абсцисс).

Безынерционное звено

Передаточная функция:

W(p) = k.

АФЧХ: W(j ) = k.

ВЧХ: P( ) = k.

МЧХ: Q( ) = 0.

АЧХ: A( ) = k.

ФЧХ: ( ) = 0.

ЛАЧХ: L( ) = 20lgk.

Некоторые ЧХ показаны на рис.50. Звено пропускает все частоты одинаково c увеличением амплитуды в k раз и без сдвига по фазе.

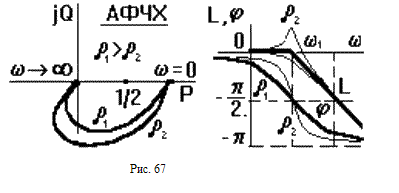

Интегрирующее звено

Передаточная функция:

W(p) = k/p.

Рассмотрим частный случай, когда k = 1, то есть

W(p) = 1/p.

АФЧХ:

W(j

)

=

.

.

ВЧХ: P( ) = 0.

МЧХ: Q( ) = - 1/ .

АЧХ: A( ) = 1/ .

ФЧХ: ( ) = - /2.

ЛАЧХ: L( ) = 20lg(1/ ) = - 20lg( ).

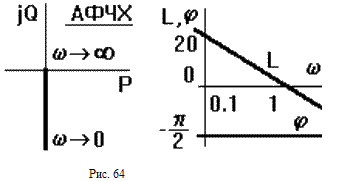

ЧХ показаны на рис.63. Все частоты звено пропускает с запаздыванием по фазе на 90о. Амплитуда выходного сигнала увеличивается при уменьшении частоты, и уменьшается до нуля при росте частоты (звено "заваливает" высокие частоты). ЛАЧХ представляет собой прямую, проходящую через точку L( ) = 0 при = 1. При увеличении частоты на декаду ордината уменьшается на 20lg10 = 20дб, то есть наклон ЛАЧХ равен - 20 дб/дек (децибел на декаду).

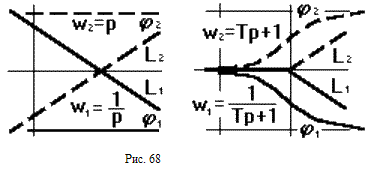

Апериодическое звено

При k = 1 получаем следующие выражения ЧХ:

W(p) = ;

;

;

;

;

;

;

(

)

=

1

-

2

= - arctg(

T);

;

;

L( ) = 20lg(A( )) = - 10lg(1 + ( T)2).

Здесь A1 и A2 - амплитуды числителя и знаменателя ЛФЧХ; 1 и 2 - аргументы числителя и знаменателя. ЛФЧХ:

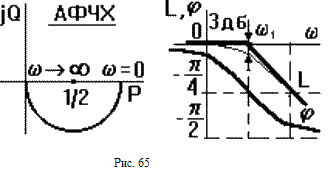

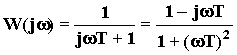

ЧХ показаны на рис.65. АФЧХ есть полуокружность радиусом 1/2 с центром в точке P = 1/2. При построении асимптотической ЛАЧХ считают, что при < 1 = 1/T можно пренебречь ( T)2 выражении для L( ), то есть L( ) - 10lg1 = 0.. При > 1 пренебрегают единицей в выражении в скобках, то есть L(w) - 20lg(wT). Поэтому ЛАЧХ проходит вдоль оси абсцисс до сопрягающей частоты, затем - под наклоном - 20 дб/дек. Частота w1 называется сопрягающей частотой. Максимальное отличие реальных ЛАЧХ от асимптотических не превышает 3 дб при = 1.

ЛФЧХ асимптотически стремится к нулю при уменьшении w до нуля (чем меньше частота, тем меньше искажения сигнала по фазе) и к - /2 при возрастании до бесконечности. Перегиб в точке = 1 при ( ) = - /4. ЛФЧХ всех апериодических звеньев имеют одинаковую форму и могут быть построены по типовой кривой с параллельным сдвигом вдоль оси частот.

Инерционные звенья второго порядка

П ри

k

= 1 передаточная функция звена: W(p)

=

.

ри

k

= 1 передаточная функция звена: W(p)

=

.

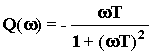

В виду сложности вывода выражений для частотных характеристик рассмотрим их без доказательства, они показаны на рис. 67.

Асимптотическая ЛАЧХ колебательного звена до сопрягающей частоты 1 = 1/T1 совпадает с осью абсцисс, при дальнейшем увеличении частоты идет с наклоном - 40 дб/дек. То есть высокие частоты колебательное звено "заваливает" сильнее, чем апериодическое звено.

Р еальная

ЛАЧХ при

1

значительно отличается от асимптотической.

Это отличие тем существенней, чем меньше

коэффициент демпфирования

еальная

ЛАЧХ при

1

значительно отличается от асимптотической.

Это отличие тем существенней, чем меньше

коэффициент демпфирования

![]() .

Точную кривую можно построить,

воспользовавшись кривыми отклонений,

которые приводятся в справочниках. В

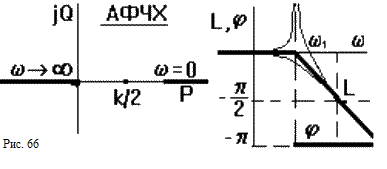

предельном случае

=

0 получаем консервативное звено, у

которого при

1

амплитуда выходных колебаний стремится

к бесконечности (рис.66).

.

Точную кривую можно построить,

воспользовавшись кривыми отклонений,

которые приводятся в справочниках. В

предельном случае

=

0 получаем консервативное звено, у

которого при

1

амплитуда выходных колебаний стремится

к бесконечности (рис.66).

ЛФЧХ при малых частотах асимтотически стремится к нулю. При увеличении частоты до бесконечности выходной сигнал поворачивается по фазе относительно входного на угол, стремящийся в пределе к - 180о. ЛФЧХ можно построить с помощью шаблона, но для этого нужен набор шаблонов для разных коэффициентов демпфирования. При уменьшении коэффициента демпфирования АФЧХ приближается к оси абсцисс и в пределе у консервативного звена она вырождается в два луча по оси абсцисс, при этом фаза выходных колебаний скачком меняется от нуля до - 180о при переходе через сопрягающую частоту (рис.69).