- •Содержание

- •190202 – «Многоцелевые гусеничные и колесные машины»,

- •190205 – «Подъемно – транспортные, строительные дорожные машины и оборудования»

- •3. Рабочая программа.

- •3.1. Цели и задачи дисциплины

- •3.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •3.3. Объём дисциплины и виды учебной работы

- •4. Содержание дисциплины.

- •4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

- •4.2. Содержание разделов дисциплины (лекционный материал):

- •Тема 1 . Общие сведения о технических системах

- •Тема 2. Непрерывные сау

- •Тема 3. Устойчивость линейных сау

- •Тема 4. Качество процесса регулирования и методы синтеза линейных непрерывных сау

- •Тема 5. Нелинейные непрерывные стационарные сау

- •Тема 6. Микропроцессорное управление техническими системами

- •4.3. Тематика курсовых и контрольных работ

- •1. Анализ системы на идеальном усилителе*

- •2. Результаты анализа работы

- •5. Практические и лабораторные занятия

- •6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

- •6. 1. Основная литература

- •6.2. Дополнительная литература

- •6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины

- •6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •7. Конспекты лекций

- •Развитие систем управления движением

- •Управление скоростью на тяговых режимах

- •Автоматизация управления сцеплением

- •Управление скоростью на тормозных режимах

- •Командные системы управления торможением

- •Развитие тормозных систем

- •Система автоматического регулирования зазоров в тормозных механизмах

- •Регулирование тормозных сил

- •Автоматизация тормозных систем

- •Антиблокировочные системы

- •Принцип работы и устройство антиблокировочных систем

- •Классификация антиблокировочных систем

- •Применение антиблокировочных систем на автомобиле

- •Управление направлением движения. Автоматизация рулевых устройств

- •Рулевое управление с электроприводом

- •Управление плавностью хода атс. Управляемые конструкции

- •Управление подвеской автомобилей

- •Автоматическое управление подвеской автомобилей

- •Привод рабочих органов механических объектов.

- •Привод с комбинированными энергетическими установками

- •Лекция 2. Фундаментальные принципы управления

- •Принцип разомкнутого управления

- •Принцип компенсации

- •Принцип обратной связи

- •2.1. Основные виды сау

- •2.2. Статические характеристики

- •2.3. Статическое и астатическое регулирование

- •Лекция 3. Динамический режим сау. Уравнение динамики

- •3.1. Линеаризация уравнения динамики

- •3.2. Передаточная функция

- •3.3. Элементарные динамические звенья

- •Лекция 4. Эквивалентные преобразования структурных схем

- •С ар напряжения генератора постоянного тока

- •Лекция 5. Понятие временных характеристик

- •5.1. Переходные характеристики элементарных звеньев

- •Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено

- •Интегрирующее (астатическое) звено

- •Инерционное звено первого порядка (апериодическое)

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Дифференцирующее звено

- •Лекция 6. Понятие частотных характеристик (чх)

- •Частотные характеристики типовых звеньев

- •Безынерционное звено

- •Интегрирующее звено

- •Апериодическое звено

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Правила построения чх элементарных звеньев

- •6.3. Частотные характеристики разомкнутых одноконтурных сау

- •Лекция 7. Законы регулирования

- •Лекция 8. Понятие устойчивости системы

- •8.1. Алгебраические критерии устойчивости. Необходимое условие устойчивости

- •Критерий Рауса

- •Критерий Гурвица

- •8.2. Частотные критерии устойчивости

- •Принцип аргумента

- •Критерий устойчивости Михайлова

- •Критерий устойчивости Найквиста

- •8.3. Понятие структурной устойчивости. Афчх астатических сау

- •8.4. Понятие запаса устойчивости

- •8.5. Анализ устойчивости по лчх

- •8.6. Теоретическое обоснование метода d-разбиений

- •Лекции 9. Прямые методы оценки качества управления

- •Оценка переходного процесса при ступенчатом воздействии.

- •Оценка качества управления при периодических возмущениях

- •Корневой метод оценки качества управления

- •Интегральные критерии качества

- •Теоретическое обоснование

- •Основные соотношения между вчх и переходной характеристикой

- •Метод трапеций

- •Лекция 10. Синтез сау

- •Включение корректирующих устройств

- •Синтез корректирующих устройств

- •Коррекция свойств сау изменением параметров звеньев

- •Изменение коэффициента передачи

- •Изменение постоянной времени звена сау

- •Лекция 11. Коррекция свойств сау включением последовательных корректирующих звеньев

- •Включение интегрирующего звена в статическую сау

- •Включение апериодического звена

- •Включение форсирующего звена

- •Включение звена со сложной передаточной функцией

- •Последовательная коррекция по задающему воздействию

- •Коррекция с использованием неединичной обратной связи

- •Компенсация возмущающего воздействия

- •8. Экзаменационные вопросы

- •9. Организация самастоятельной работы

Управление направлением движения. Автоматизация рулевых устройств

В системах управления направлением движения АТС (рулевых устройствах) применяются командные механические, пневматические и гидравлические системы управления. Системы с гидроусилителем (бустером) в основном применяются на грузовых автомобилях. Такая система может формировать необходимые для водителя законы управления. Усилие на рулевое колесо формируется за счет дополнительного источника энергии. При использовании гидроусилителей облегчаются условия и повышается производительность труда водителей, улучшается управляемость автомобиля, а следовательно, повышается безопасность движения и скорость маневрирования в различных дорожных условиях. Рулевое управление с гидроусилителем должно обеспечить необходимое быстродействие, требуемое усилие и следящий закон управления, надежность, стабильность рабочих характеристик и другие.

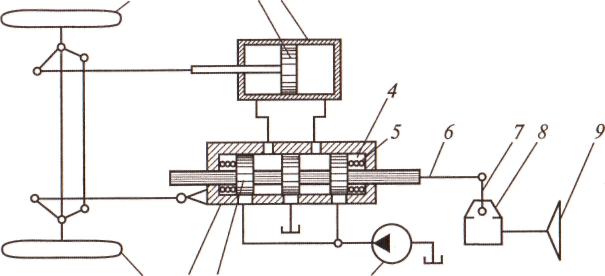

Конструктивная схема рулевого управления с гидравлическим исполнительным механизмом (гидроприводом) приведена на рис. 9. Гидропривод такой конструкции, называемый гидроусилителем, может компоноваться вместе с рулевым механизмом или размещаться отдельно.

Рис. 9. Конструктивная схема рулевого управления с гидроприводом

Объектом управления являются колеса 1, на которые воздействует управляющая сила через рабочий орган - систему рычагов и поворотные цапфы. Дополнительная энергия для работы гидропривода поступает от насоса 10. Рулевое колесо 9 (орган управления) через рулевой механизм 8 (кинематический преобразователь) соединяется с сошкой 7. Последняя через тягу 6 перемещает золотник 11 распределителя - усилителя 12. Корпус распределителя 12 через систему рычагов соединяется с управляемыми колесами 1. Шток поршня 2 силового гидроцилиндра 3 (исполнительный механизм) также через систему рычагов соединяется с управляемыми колесами 1. Силовой цилиндр 3 крепится к раме автомобиля. При вращении рулевого колеса 9 вправо сошка 7 передвигается назад и через тягу б перемещает назад золотник 11 относительно корпуса 12 распределителя. В этом случае соответствующие дросселирующие отверстия распределителя соединяются таким образом, что штоковая полость силового цилиндра 3 соединяется со сливом, а бесштоковая - с насосом 10, в результате чего поршень 2 под давлением жидкости перемещается вперед и через рабочий орган осуществляет поворот управляемых колес 1 вправо. Одновременно через рычаги колесо воздействует на корпус 12 распределителя. Он перемещается назад, и распределитель выключается (приходит в нейтральное положение), подача жидкости в силовой цилиндр прекращается и, следовательно, прекращается поворот колес. Для осуществления непрерывного поворота управляемых колес необходимо непрерывно поворачивать рулевое колесо. Таким образом, усилитель обладает следящим действием по перемещению, т. е. каждому определенному положению рулевого колеса соответствует определенное положение управляемых колес автомобиля. В нейтральном положении золотник находится в равновесии под действием предварительно сжатых пружин 5 (центрирующее устройство). Перемещаясь относительно корпуса 12 распределителя, золотник 11 преодолевает сопротивление, вызванное деформацией пружин 5 и давлением жидкости в реактивных камерах 4 распределителя, соединенных каналами с полостями силового цилиндра. С увеличением момента сил сопротивления повороту управляемых колес возрастает давление в соответствующей полости силового цилиндра и в реактивной камере распределителя, что приводит к необходимости увеличивать усилие на рулевое колесо для перемещения золотника. Это свойство усилителей называется реактивным действием, благодаря этому у водителя создается ощущение реальной реакции дороги на рулевое колесо.