- •Содержание

- •190202 – «Многоцелевые гусеничные и колесные машины»,

- •190205 – «Подъемно – транспортные, строительные дорожные машины и оборудования»

- •3. Рабочая программа.

- •3.1. Цели и задачи дисциплины

- •3.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

- •3.3. Объём дисциплины и виды учебной работы

- •4. Содержание дисциплины.

- •4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

- •4.2. Содержание разделов дисциплины (лекционный материал):

- •Тема 1 . Общие сведения о технических системах

- •Тема 2. Непрерывные сау

- •Тема 3. Устойчивость линейных сау

- •Тема 4. Качество процесса регулирования и методы синтеза линейных непрерывных сау

- •Тема 5. Нелинейные непрерывные стационарные сау

- •Тема 6. Микропроцессорное управление техническими системами

- •4.3. Тематика курсовых и контрольных работ

- •1. Анализ системы на идеальном усилителе*

- •2. Результаты анализа работы

- •5. Практические и лабораторные занятия

- •6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

- •6. 1. Основная литература

- •6.2. Дополнительная литература

- •6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины

- •6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- •7. Конспекты лекций

- •Развитие систем управления движением

- •Управление скоростью на тяговых режимах

- •Автоматизация управления сцеплением

- •Управление скоростью на тормозных режимах

- •Командные системы управления торможением

- •Развитие тормозных систем

- •Система автоматического регулирования зазоров в тормозных механизмах

- •Регулирование тормозных сил

- •Автоматизация тормозных систем

- •Антиблокировочные системы

- •Принцип работы и устройство антиблокировочных систем

- •Классификация антиблокировочных систем

- •Применение антиблокировочных систем на автомобиле

- •Управление направлением движения. Автоматизация рулевых устройств

- •Рулевое управление с электроприводом

- •Управление плавностью хода атс. Управляемые конструкции

- •Управление подвеской автомобилей

- •Автоматическое управление подвеской автомобилей

- •Привод рабочих органов механических объектов.

- •Привод с комбинированными энергетическими установками

- •Лекция 2. Фундаментальные принципы управления

- •Принцип разомкнутого управления

- •Принцип компенсации

- •Принцип обратной связи

- •2.1. Основные виды сау

- •2.2. Статические характеристики

- •2.3. Статическое и астатическое регулирование

- •Лекция 3. Динамический режим сау. Уравнение динамики

- •3.1. Линеаризация уравнения динамики

- •3.2. Передаточная функция

- •3.3. Элементарные динамические звенья

- •Лекция 4. Эквивалентные преобразования структурных схем

- •С ар напряжения генератора постоянного тока

- •Лекция 5. Понятие временных характеристик

- •5.1. Переходные характеристики элементарных звеньев

- •Безынерционное (пропорциональное, усилительное) звено

- •Интегрирующее (астатическое) звено

- •Инерционное звено первого порядка (апериодическое)

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Дифференцирующее звено

- •Лекция 6. Понятие частотных характеристик (чх)

- •Частотные характеристики типовых звеньев

- •Безынерционное звено

- •Интегрирующее звено

- •Апериодическое звено

- •Инерционные звенья второго порядка

- •Правила построения чх элементарных звеньев

- •6.3. Частотные характеристики разомкнутых одноконтурных сау

- •Лекция 7. Законы регулирования

- •Лекция 8. Понятие устойчивости системы

- •8.1. Алгебраические критерии устойчивости. Необходимое условие устойчивости

- •Критерий Рауса

- •Критерий Гурвица

- •8.2. Частотные критерии устойчивости

- •Принцип аргумента

- •Критерий устойчивости Михайлова

- •Критерий устойчивости Найквиста

- •8.3. Понятие структурной устойчивости. Афчх астатических сау

- •8.4. Понятие запаса устойчивости

- •8.5. Анализ устойчивости по лчх

- •8.6. Теоретическое обоснование метода d-разбиений

- •Лекции 9. Прямые методы оценки качества управления

- •Оценка переходного процесса при ступенчатом воздействии.

- •Оценка качества управления при периодических возмущениях

- •Корневой метод оценки качества управления

- •Интегральные критерии качества

- •Теоретическое обоснование

- •Основные соотношения между вчх и переходной характеристикой

- •Метод трапеций

- •Лекция 10. Синтез сау

- •Включение корректирующих устройств

- •Синтез корректирующих устройств

- •Коррекция свойств сау изменением параметров звеньев

- •Изменение коэффициента передачи

- •Изменение постоянной времени звена сау

- •Лекция 11. Коррекция свойств сау включением последовательных корректирующих звеньев

- •Включение интегрирующего звена в статическую сау

- •Включение апериодического звена

- •Включение форсирующего звена

- •Включение звена со сложной передаточной функцией

- •Последовательная коррекция по задающему воздействию

- •Коррекция с использованием неединичной обратной связи

- •Компенсация возмущающего воздействия

- •8. Экзаменационные вопросы

- •9. Организация самастоятельной работы

Регулирование тормозных сил

Торможение автомобиля должно осуществляться с максимальной эффективностью при одновременном сохранении его управляемости и устойчивости. При торможении происходит перераспределение нормальных реакций, действующих на передний и задний мосты, которое зависит от замедления и высоты центра масс автомобиля. По мере роста замедления реакции на передний мост увеличиваются, а на задний - уменьшаются. Наибольшая эффективность торможения достигается при полном использовании сцепного веса автомобиля.

Применяют три вида регулирования распределения тормозных сил по мостам:

постоянное (нерегулируемое);

программное;

регулируемое по отклонению (с обратной связью).

Наибольшее распространение получили программные регуляторы тормозных сил (РТС).

Автоматизация тормозных систем

При автоматизации системы, как правило, должна предусматриваться возможность работы и в режиме непосредственного управления. Для этого в систему устанавливаются переключатели режимов работы. Такие переключатели «водитель - автомат» позволяют при необходимости или при выходе из строя средств автоматизации переходить на ручное управление. Переключение режимов может осуществляться и автоматически. Для этой цели широко используют электромагнитные клапаны (ЭМК). На грузовых автомобилях используются командные системы управления с пневматическим приводом тормозных механизмов.

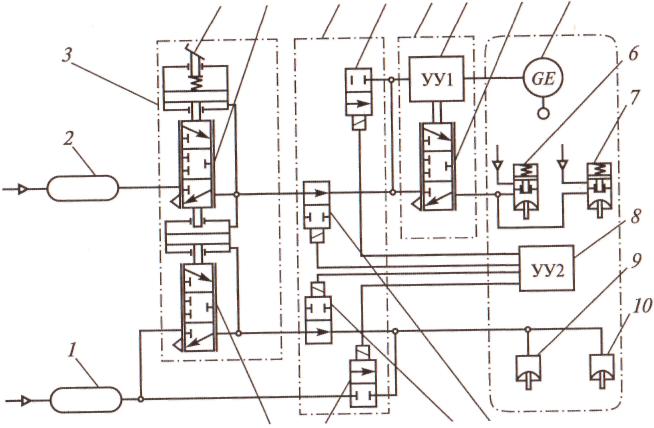

Принципиальная схема автоматизированной системы управления торможением колес с пневматическим приводом представлена на рис. 6. Приведенная система управления торможением автомобиля имеет три уровня управления: 1) непосредственный от тормозного крана; 2) от локального регулятора тормозных сил; 3) от центрального устройства управления.

Для повышения надежности работы в системе используются два контура с раздельным питанием от двух источников 1, 2. Из ресиверов 1, 2 воздух подается в двухсекционный тормозной кран 3. При нажатии водителем на педаль 3.1 срабатывает верхняя секция 3.2 крана, через которую сжатый воздух поступает в контур задних тормозных механизмов. Повышение давления в верхней секции 3.2 крана заставляет сработать нижнюю секцию 3.3, которая подает сжатый воздух в контур передних тормозных механизмов. В переднем контуре воздух в тормозные камеры 9, 10 поступает через переключатель вида работы 4. В задний контур воздух подается в поршневые тормозные камеры 6, 7 через переключатель 4 и клапан 5.2 регулятора тормозных сил 5. Регулятор служит для автоматического регулирования силы торможения в зависимости от нагрузки на заднюю ось.

Рис. 6. Принципиальная схема автоматизированной

системы управления торможением колес с пневмоприводом

Нагрузка приводит к изменению положения кузова или рамы автомобиля относительно заднего моста. Это перемещение воспринимается упругим чувствительным элементом датчика 5.3 (GE). Один конец упругого чувствительного элемента связан с поршнем ограничителя, а второй - с задним мостом. По сигналу с датчика устройство управления 5.1 (УУ1) управляет клапаном 5.2, внося коррекцию в закон управления тормозными "силами, что приводит к повышению эффективности торможения. В автоматическом режиме управление осуществляется от устройства управления 8 (УУ2). Изменение режима работы производится с помощью переключателя 4, содержащего четыре электромагнитных клапана, из которых 4.2 и 4.3 - нормально открыты, 4.1 и 4.4 - нормально закрыты. При торможении по командам от УУ2 ЭМК 4.2 и 4.4 закрываются, отсоединяя тормозной кран от контуров питания, и открываются ЭМК 4.1 и 4.3, пропуская сжатый воздух из ресиверов 1, 2 в контуры питания, минуя тормозной кран 3. При автоматическом управлении используется широтно-импульсная модуляция и давление в тормозных камерах регулируется путем изменения длительности включения клапанов. По окончании торможения ЭМК 4.1 и 4.4 закрываются, а ЭМК 4.2 и 4.3 открываются и воздух из контуров питания сбрасывается в атмосферу через тормозной кран 3.

Такая система соответствует концепции минимального изменения конструкции действующих систем торможения. Однако для ее реализации требуются ЭМК с большим проходным сечением, которые имеют небольшое быстродействие и требуют больших токов для переключения.