Теории конфликтов.

Конфликт также может рассматриваться как состояние потрясения, дезорганизации по отношению к предшествующему развитию и, соответственно, как генератор новых структур. В этом определении М. Робер и Ф. Тильман указывают на современное понимание конфликта как позитивного явления.

Дж. Фон Нейман и О. Моргенштейн определяют конфликт как взаимодействие двух объектов, обладающих несовместимыми целями и способами достижения этих целей. В качестве таких объектов могут рассматриваться люди, отдельные группы, армии, монополии, классы, социальные институты и др., деятельность которых так или иначе связана с постановкой и решением задач организации и управления, с прогнозированием и принятием решений, а также с планированием целенаправленных действий.

К. Левин характеризует конфликт как ситуацию, в которой на индивида одновременно действуют противоположно направленные силы примерно равной величины. Наряду с «силовыми» линиями ситуации активную роль в разрешении конфликтов, их понимании и видении играет сама личность. Поэтому в работах Левина рассматриваются как внутриличностные, так и межличностные конфликты.

С точки зрения ролевой теории под конфликтом понимается ситуация несовместимых ожиданий (требований), которым подвержена личность, играющая ту или иную роль в социальной и межличностной структуре. Обычно такие конфликты делятся на межролевые, внутриролевые и личностно-ролевые.

В теории социального конфликта Л. Козера конфликт — это борьба по поводу ценностей и притязаний из-за дефицита статуса, власти и средств, в которой цели противников нейтрализуются, ущемляются или элиминируются их соперниками. Автор также отмечает позитивную функцию конфликтов — поддержание динамического равновесия социальной системы. Если конфликт связан с целями, ценностями или интересами, не затрагивающими основ существования групп, то он является позитивным. Если же конфликт связан с важнейшими ценностями группы, то он нежелателен, так как подрывает основы группы и несет в себе тенденцию к ее разрушению.

По У. Линкольну, положительное воздействие конфликта проявляется в следующем:

конфликт ускоряет процесс самосознания;

под его влиянием утверждается и подтверждается определенный набор ценностей;

способствует осознанию общности, так как может оказаться, что у других сходные интересы и они стремятся к тем же целям и результатам и поддерживают применение тех же средств — до такой степени, что возникают официальные и неофициальные союзы;

приводит к объединению единомышленников;

способствует разрядке и отодвигает на второй план другие, несущественные конфликты;

способствует расстановке приоритетов;

играет роль предохранительного клапана для безопасного и даже конструктивного выхода эмоций;

благодаря ему обращается внимание на недовольство или предложения, нуждающиеся в обсуждении, понимании, признании, поддержке, юридическом оформлении и разрешении;

приводит к возникновению рабочих контактов с другими людьми и группами;

10. благодаря ему стимулируется разработка систем справедливого предотвращения, разрешения конфликтов и управления ими.

1.1.5. Процесс возникновения и развития конфликта.

Ни один конфликт в организации не начинается сразу. Обычно выделяют следующие стадии протекания конфликта:

В процессе вызревания конфликта можно выделить 4 стадии:

1. Скрытую стадию — обусловленную неравным положением групп индивидов в сферах “иметь” и “мочь”. Она охватывает все аспекты жизненных условий: социальный, политический, экономический, моральный, интеллектуальный. Главная ее причина — стремление людей к улучшению своего статуса и превосходству;

2. Стадию напряженности, степень которой зависит от позиции противоборствующей стороны, имеющей большую мощь, превосходство. Например, напряженность равна нулю, если доминирующая сторона занимает позицию сотрудничества, напряженность понижена — при примиренческом подходе, очень сильна — при непримиримости сторон;

3. Стадию антагонизма, которая проявляется как следствие высокой напряженности;

4. Стадию несовместимости, являющуюся следствием высокой напряженности. Это собственно и есть конфликт.

Возникновение конфликта не исключает сохранения предыдущих стадий, так как скрытый конфликт продолжается по частным вопросам и, более того, возникают новые напряженности.

В своем развитии конфликт проходит пять основных стадий.

Первая стадия характеризуется появлением условий, создающих возможности для возникновения конфликта в будущем, а именно:

проблем, связанных с общением (неудовлетворительный обмен информацией, отсутствие взаимопонимания в коллективе);

проблем, связанных с особенностями работы организации (авторитарный стиль управления, отсутствие четкой системы оценки работы персонала и вознаграждений);

личностных качеств работников (несовместимые системы ценностей, догматизм, неуважение к интересам других членов коллектива).

Вторая стадия характеризуется таким развитием событий, при котором конфликт становится очевидным для его участников. Об этом могут свидетельствовать изменение взаимоотношений между участниками конфликта, создание напряженной обстановки, ощущение психологического дискомфорта.

Третья стадия характеризуется очевидностью намерений участников конфликта разрешить создавшуюся конфликтную ситуацию. Здесь можно выделить основные стратегии разрешения конфликта:

конфронтация, когда одна из сторон хочет удовлетворить свои интересы, не считаясь с тем, как это повлияет на интересы другой стороны;

сотрудничество, когда предпринимаются активные попытки наиболее полно удовлетворить интересы всех участвующих в конфликте сторон;

стремление избежать конфликта, когда конфликт игнорируется, стороны не желают признавать его существование, пытаются избегать людей, с которыми возможны разногласия по тем или иным вопросам;

приспособленчество, когда одна из сторон конфликта стремится поставить интересы другой стороны выше собственных;

компромисс, когда каждая из сторон конфликта готова частично пожертвовать своими интересами во имя обших.

Четвертая стадия конфликта наступает, когда намерения его участников воплощаются в конкретные формы поведения. При этом поведение участников конфликта может принимать как контролируемые формы, так и не контролируемые (столкновение групп и т.д.).

Пятая стадия конфликта характеризуется тем, какие последствия (позитивные или негативные) наступают после разрешения конфликта.

[http://www.grandars.ru/college/psihologiya/stadii-konflikta.html]

1.2. Теории и методы управления конфликтом

Ученые различают такие методы управления конфликтами, как межличностные и структурные.

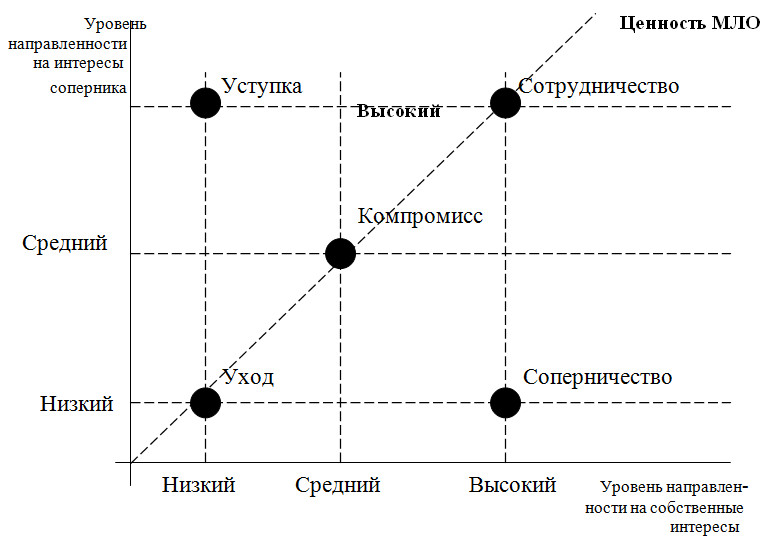

Межличностное управление конфликтом отражается известной схемой К. Томаса, описывающей различные стратегии поведения в конфликтной ситуации в зависимости от двух основных характеристик: степени настойчивости в удовлетворении собственных интересов и степени сотрудничества в удовлетворении интересов других. В терминологии Томаса это избегание (уклонение), приспособление, конкуренция (подавление), компромисс и сотрудничество. (рис. 1.1.)

Рис. 1.1.

Конкуренция: соперничество, подавление, открытая борьба за свои интересы, отстаивание своей позиции.

Приспособление: изменение своей позиции, перестройка поведения, сглаживание противоречий, отказ от своих интересов.

Избегание: уклонение от конфликта, стремление выйти из конфликтной ситуации, не разрешая ее.

Компромисс: урегулирование разногласий через взаимные уступки.

Сотрудничество: совместный поиск решения, удовлетворяющего интересы обеих сторон

Р. Вердербер и К. Вердербер предлагают 15 общих рекомендаций по управлению конфликтом:

Постоянное внимание к партнеру (партнерам) по общению, предоставление возможности высказаться.

Доброжелательное, уважительное отношение.

Естественность, отражение своих чувств и чувств собеседника.

Сочувствие, участие, терпимость к слабостям.

Подчеркивание общности интересов, целей, задач. Нахождение в позиции партнера того, с чем можно согласиться.

Признание правоты собеседника там, где это действительно так.

Выдержка, самоконтроль, спокойный тон.

Обращение к фактам.

Лаконичность, немногословность, вербализация основных ключевых мыслей партнера (партнеров).

Высказывание вслух и объяснение понимания проблемы, вопросы партнеру (партнерам) по ее прояснению.

Предложение рассмотреть альтернативные решения.

Демонстрация заинтересованности в решении проблемы и готовности разделить ответственность за это.

Повышение значимости партнера.

Поддержание контакта вербальными и невербальными средствами на протяжении всей ситуации общения.

В случае агрессивной конфликтной ситуации постараться отключиться от нее. Поставить эмоциональный барьер.

В управлении конфликтами большое значение имеет ведение переговоров с целью достижения взаимного согласия. Выдвигая конкретные предложения по конкретным проблемам, партнеры по переговорам ставят целью одновременное удовлетворение своих интересов и интересов других сторон. Результатом переговоров является план решения проблемы, выяснение доли участия партнеров в ее решении и взаимные обещания конкретных действий.

Структурные методы управления конфликтами - разъяснение требований к работе, установление иерархий, общеорганизационных комплексных целей, использование вознаграждений, использование вознаграждений. В работах по управлению, особенно ранних, подчеркивалась важность гармоничного функционирования организации. Представители административного направления считали, что если найти хорошую формулу управления, то организация будет действовать как отлаженный механизм. В рамках этого направления разрабатывались структурные методы управления конфликтами.

1. Четкая формулировка требований. Одним из лучших методов управления, предотвращающих дисфункциональные конфликты, является разъяснение требований к результатам работы каждого конкретного работника и подразделения в целом; наличие ясно и однозначно сформулированных прав и обязанностей, правил выполнения работы.

2. Использование координирующих механизмов. Строгое соблюдение принципа единоначалия облегчает управление большой группой конфликтных ситуаций, так как подчиненный знает, чьи распоряжения он должен выполнять. Если у работников есть разногласия по какому-либо производственному вопросу, они могут обратиться к "третейскому судье" - их общему начальнику (об этом методе мы чуть ниже поговорим подробнее). В некоторых сложных организациях создаются специальные интеграционные службы, задачей которых служит увязка целей различных подразделений.

3. Становление общих целей, формирование общих ценностей. Этому способствует информированность всех работников о политике, стратегии и перспективах организации, а также их осведомленность о состоянии дел в различных подразделениях. Очень эффективным оказывается формулирование целей организации на уровне целей общества. Например, работники фирмы "Макдональдс" считают главной целью своего нелегкого труда – вкусно и быстро накормить американцев, имеющих ограниченные средства (а они составляют немалую часть общества). Осознание этой "социальной миссии" сплачивает коллектив, что, естественно, приводит к сокращению дисфункциональных конфликтов. К сожалению, мы пока еще не можем привести аналогичный пример из практики отечественных организаций.

Наличие общих целей позволяет людям понять, как им следует вести себя в конфликтных ситуациях, превращая их в функциональные.

4. Система поощрений. Установление таких критериев эффективности работы, которые исключают столкновение интересов различных подразделений и работников. Например, если премировать работников службы техники безопасности за количество выявленных нарушений правил безопасности, это приведет к нескончаемому дисфункциональному конфликту с производственными и эксплуатационными службами. Если поощрять всех работников за устранение выявленных нарушений, это приведет к снижению конфликтности и повышению безопасности.

Работа с конфликтами, конечно, не исчерпывается перечисленными методами. В соответствии с ситуацией могут быть найдены и другие эффективные организационные методы управления конфликтами.

Управление конфликтами включает и межличностные способы разрешения конфликтных ситуаций.

Участники конфликтной ситуации оказываются перед необходимостью выбора одной из трех принципиальных возможностей своих действий в сложившихся обстоятельствах. Каждая из этих возможностей предполагает соответствующие стратегии поведения участников конфликта. Для описания стратегий и тактик конфликтного взаимодействия на практике часто применяют двухмерную модель К. У. Томаса и Р. X. Килменна [6], которая была разработана ими в 1972 г. За основу здесь берется степень ориентации участников ситуации на свои собственные интересы и интересы партнера. Известный российский конфликтолог Н. В. Гришина описывает стратегии следующим образом:

1. Путь "борьбы", направленный на то, чтобы всеми доступными средствами добиться желаемого. Выражается в стремлении настоять на своем путем открытой борьбы за свои интересы, в занятии жесткой позиции непримиримости антагонизма в случае сопротивления. Могут быть формы соперничества, такие как применение власти, давление, использование зависимого положения соперника. Конфликтная ситуация и особенно ее разрешение воспринимаются как вопрос победы или поражения. Такая стратегия обычно применяется когда направленность на собственные интересы значительно превышает интересы соперничающей (конкурирующей) стороны. Однако, недостатком этой стратегии является возможность повторных вспышек конфликта из-за ухудшения взаимоотношений.

2. Уход от конфликта, уклонение предполагает стремление не брать на себя ответственность за принятие решения, не видеть разногласий, отрицать конфликт, считать его безопасным. Наблюдается стремление выйти из ситуации не уступая и не настаивая на своем, воздерживаясь от споров, дискуссий и возражений противоборствующей стороне. Такое поведение уместно, если предмет разногласий не представляет для человека большой ценности, а сам он ориентируется на разрешение ситуации само собой.

3. Ведение переговоров с целью найти приемлемое решение возникшей проблемы. Представляет собой поиск решений в конфликте, полностью удовлетворяющих интересам обеих сторон в ходе открытого обсуждения. Наблюдается содержательный и откровенный анализ разногласий в ходе выработки решений. Такое поведение ориентировано не на отстаивание своих интересов любой ценой, а на поиск совместного решения. Сотрудничество рационально, если предмет разногласий имеет одинаково высокую ценность как для Вас, так и для соперника.

Также существуют еще как минимум 2 вида стратегий:

Компромисс – представляет собой стремление урегулировать разногласия путем двухсторонних уступок. Выражается в поиске такого решения. Когда внешне никто не выигрывает, но и не проигрывает. В этом случае интересы обеих сторон полностью не раскрываются. Такая стратегия ведет к уменьшению недоброжелательности, позволяет относительно быстро разрешить конфликт. Вместе с тем есть вероятность появления неудовлетворенности «половинчатыми» решениями.

Уступка или приспособление – выражается в стремлении сохранить или наладить благоприятные отношения, обеспечить интересы соперника путем сглаживания разногласий. При этом наблюдается готовность уступить, пренебрегая собственными интересами. Это выражается в уклонении от обсуждения спорных вопросов, в согласии с требованиями и претензиями. Эта стратегия может быть признана рациональной, если предмет разногласий имеет для человека меньшую ценность, чем взаимоотношения с соперником.

Если представить это в графической форме, то получим сетку Томаса–Килменна, позволяющую проанализировать конфликт и выбрать оптимальный стиль поведения. Она, в свою очередь, позволяет для каждого человека создать собственную стратегию разрешения конфликта.(рис. 1.2)[3]

Рис. 1.2

Существующие методы управления конфликтом реализуются в различных способах: организационных, социо-культурных и социально-психологических.

Организационные способы управления конфликтом характеризуются целенаправленным воздействием управленческих органов на подразделения организации и отдельных личностей, причем основное внимание придается изменению структуры, связей или технологии этих подразделений. Цель таких воздействий - ослабление конфликтных взаимодействий или локализация конфликта, а нередко и полное гашение конфликта (например, с переходом к сотрудничеству). Основными организационными способами разрешения конфликта являются следующие.

1. Образование подгрупп внутри конфликтующих сторон, когда структурное подразделение целенаправленно разбивается на ряд автономных образований с различными, но пересекающимися целями.

2. Введение независимых контролирующих элементов, когда создаются комиссии по разрешению спорных вопросов, экспертные советы или независимые группы, которые призваны осуществлять связь между противоборствующими сторонами, склоняя их к примирению.

З. Замена лидеров или руководителей отдельных групп, подразделений.

4. Перемещение членов организации из одной структурной единицы в другую.

5. Изменение содержания труда.

Социологические и культурные способы управления конфликтами. В данном случае объектом управленческого воз действия являются социальные отношения между членами организации, а также социальные нормы организации, ценности ее членов, коммуникационные сети. К социологическим и культурным способам управления конфликтами относятся следующие.

1. Изменение содержания властных отношений.

2. Изменение отношений зависимости..

З. Изменение структуры неформальной социальной группы.

2 ….. (20-25 стр)

Основные характеристики подразделения.

Организация Краснополянский Пост N 001 ОГПС 2 находится в по адресу Кировская обл., Вятскополянский р-н, п.г.т. Красная Поляна, ул. Дружбы, 2 (почтовый индекс 612950).

Численность персонала подразделения – 14 человек. В их число входит начальник отдельного поста, 4 командира отделения, 4 пожарных и 5 водителей. Из них 5 аттестованных сотрудников и 9 работников.

Чтобы глубже вникнуть в суть данной ситуации, необходимо прояснить правовой статус работников и сотрудников.

Служба в федеральной противопожарной службе МЧС России (далее – ФПС МЧС России) является разновидностью федеральной государственной службы. Наряду с признаками, свойственными всей государственной службе, она обладает специфическими чертами, которые характеризуют ее как самостоятельную часть в общей системе государственно-служебных отношений Российской Федерации.

В первую очередь ее самостоятельность обусловлена выполнением особых функций по обеспечению пожарной безопасности, законности и правопорядка в этой сфере. В своей деятельности сотрудники ФПС МЧС России наделены правом применения системы мер государственного принуждения, пресечения и административных взысканий. Являясь представителями власти, данная категория государственных служащих наделена государственно-властными полномочиями. Эти властные полномочия выражаются в праве давать в пределах своей компетенции обязательные для исполнения указания и распоряжения; совершать действия, влекущие юридические последствия в отношении субъектов, не связанных с ними служебными отношениями.

Личный состав ФПС МЧС России нередко несет службу в экстремальных условиях. Выполнение задач по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ часто связано с непосредственной угрозой для жизни и здоровья сотрудников. Эти факторы обуславливают особенности правового регулирования служебных отношений с участием данной категории государственных служащих.

Рассматривая службу в ФПС МЧС России как вид федеральной государственной службы, то есть как вид профессиональной деятельности государственных служащих, представляется необходимым отметить, что в системе ФПС МЧС России осуществляется государственная служба трех видов: федеральная государственная гражданская служба, военная служба и служба лиц рядового и начальствующего состава ФПС МЧС России (сотрудников).

Все эти виды государственной службы в системе федеральной противопожарной службы имеют свои особенности, но в то же время входят в единую, взаимосвязанную систему государственно-служебных отношений. Наиболее отличительные черты присущи службе лиц рядового и начальствующего состава (сотрудников) ФПС МЧС России в силу особых задач, функций, принципов, порядка прохождения службы, административно-правового статуса сотрудника ФПС МЧС России и т.д. Сотрудники являются наиболее многочисленной категорией личного состава ФПС МЧС России, основным кадровым составом службы, - их численность составляет в настоящее время свыше 85 000 единиц.

Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-prokhozhdeniya-sluzhby-v-sisteme-federalnoi-protivopozharnoi-sluzhby-?_openstat=cmVmZXJ1bi5jb207bm9kZTthZDE7#ixzz31EMDaxJK

Работник же, в отличие от сотрудника, не подчиняется положению о службе в органах МЧС, его трудовая деятельность регламентируется Трудовым Кодексом РФ. Поэтому размер его зарплаты ниже, чем у сотрудника.

Начальником подразделения является сменяемый раз в месяц один из начальников караула из части в соседнем населенном пункте – ПЧ №8 г. Сосновка. Он и 4 командира отделения и являются сотрудниками. Весь рядовой и водительский состав – работники.

Рассмотрим возрастной состав персонала: года рождения сотрудников – 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1963, 1975, 1977, 1979, 1979, 1981, 1985. Для наглядности ситуация показана в диаграмме.

Рассмотрим уровень образования

сотрудников.

Рассмотрим уровень образования

сотрудников.

В отдельном посту высшее профессиональное образование получил 1 человек, среднее профессиональное образование – 5 человек, начальное профессиональное образование – 1 человек, и 6 человек имеют полное среднее образование. Ниже – иллюстрирующая эту обстановку диаграмма.

Весь личный состав части женат. Выплачивающих алименты работников и сотрудников нет.

Все командиры отделений имеют квалификационное звание – специалист II класса.

Порядок присвоения квалификационных званий сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, утвержденный Приказом МЧС России от 02.10.2013 N 636, устанавливает, что квалификационное звание «специалист II класса» может быть присвоено сотрудникам по истечении трех лет с момента присвоения квалификационного звания специалиста третьего класса, выдержавшим квалификационные испытания на оценку не ниже "хорошо" по всем видам профессиональной и физической подготовки.

Годы службы командиров отделений – с 2001, 2002 и двое – с 2003 года по данный момент. В должности командира отделения – с 2003, 2004, 2006 и 2010 года. В диаграмме ниже представлены сроки их службы и службы в должности командира отделения.

Приведем аналогичную диаграмму для водителей ОП.

Среди четырех пожарных, работающих в ОП, двое имеют квалификационное звание «специалист I класса».

Порядок присвоения квалификационных званий сотрудникам федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, утвержденный Приказом МЧС России от 02.10.2013 N 636, устанавливает, что квалификационное звание «специалист I класса» может быть присвоено сотрудникам по истечении трех лет с момента присвоения квалификационного звания специалиста второго класса, выдержавшим квалификационные испытания на оценку не ниже "отлично" по всем видам профессиональной и физической подготовки.

Представленная ниже диаграмма иллюстрирует сроки службы пожарных до получения данной должности