- •Содержание

- •Задание № 9 (Тип 14). Составить описание водноледникового (флювиогляциального) генетического типа четвертичных отложений.

- •Задание № 16(Фактор 10). Определить характер воздействия и последствия фактора деятельности животных на устойчивость откосов и меры борьбы с оползнями.

- •Задание № 17(Вид 13). Описать камеральные работы при инженерно-геологических изысканиях.

- •Задание №19(Класс 9). Составить для биогенного класса грунта сводный перечень основных нормативно-расчетных характеристик.

- •Задание № 24(Вид 7). Описать методику инженерно-геологических исследований для реконструкции зданий и сооружений.

- •Вопрос №14: Характеристика основных пород органогенного происхождения

- •Вопрос № 39: Общие сведения о водных свойствах горных пород

- •Вопрос №56: Особенности организации инженерно-геологических исследований при инженерно-геологической экспертизе.

- •Используемая литература

Задание № 16(Фактор 10). Определить характер воздействия и последствия фактора деятельности животных на устойчивость откосов и меры борьбы с оползнями.

На устойчивость откосов влияют следующие действующие факторы: ненарушенные рыхлые породы, условия залегания, гидрогеологогические условия, выветривание, профиль откоса, морфологические условия, нагрузки, технические воздействия, растительность, деятельность животных. Каждый из этих факторов влияет на устойчивость откосов, многие из этих факторов взаимосвязаны.

Вследствие деятельности животных происходит образование пустот, разрыхление. Это приводит к эрозии, увлажнению почвы и её осадке.

Всё вышеперечисленное крайне нежелательно, так как приводит к разрушению откосов. Впоследствии неустойчивые откосы могут стать причиной различных склоновых процессов, таких как обвалы, оползни и т.п..

Меры борьбы с оползнями:

защита грунтов поверхности склона – одерновка, посев трав, древонасаждение, изоляция поверхности;

механическое сопротивление движению земляных масс – подпорные стенки, свайные ряды, шпонки, земляные контрбанкеты, замена грунтов поверхности скольжения;

изменения физико-технических свойств грунтов – подсушка и обжиг глинистых грунтов, электрохимическое закрепление грунтов.

Задание № 17(Вид 13). Описать камеральные работы при инженерно-геологических изысканиях.

Камеральные работы — всесторонняя научная обработка и обобщение материалов, собранных в процессе полевых топографических, геологических и других специальных исследований какой-либо территории или каких-либо геологических объектов.

В процессе камеральных работ составляются сводные отчёты и графические, табличные и текстовые документы, отражающие результаты проведённых полевых работ.

Требования к камеральным работам устанавливаются действующими инструкциями и положениями в зависимости от целей и задач проведённых работ, а затраты на их производство определяются по справочникам укрупнённых сметных норм (СУСН) или обосновываются при проектировании геологоразведочных работ.

Камеральные работы по геологической съёмке включают палеонтологическое, геохронологическое, литолого- петрографическое, минералого-геохимическое, структурное, геофизическое и др. изучение образцов и проб геологических пород для выявления их состава, строения и возрастных взаимоотношений.

Камеральные работы включают обобщение и увязку всех полевых, лабораторных и литературных материалов с составлением стратиграфических колонок, геологических разрезов и карт. Отчёт по геологосъёмочным работам состоит из текста, графических и текстовых приложений, комплектов обязательных и специальных карт.

Комплекты обязательных карт включают геологическую карту заданного масштаба со сводной стратиграфической колонкой и геологическими разрезами, карты фактического материала, четвертичных отложений и карту полезных ископаемых, их размещения и прогноза. Содержание специальных карт определяется проектами геологосъёмочных работ.

В состав камеральных работ по поискам полезных ископаемых, кроме перечисленных видов работ входит оценка всех проявлений полезных ископаемых, изучение их вещественного (химического и минерального) состава и условий залегания, а также оценка прогнозных ресурсов, определяющих перспективы рудоносности всей изучаемой территории.

По результатам разведочных работ составляется окончательный отчёт с подсчётом разведанных и предварительно оценённых запасов, а также прогнозных ресурсов полезных ископаемых для их последующего рассмотрения и утверждения.

Задание

№ 18(Способ 6).

Дать описание ручного ударно-вращательного

способа бурения с соответствующим

оформлением бурового журнала.

Задание

№ 18(Способ 6).

Дать описание ручного ударно-вращательного

способа бурения с соответствующим

оформлением бурового журнала.

Геологическое строение, гидрогеологические условия стройплощадки, определение типа и состояния пород, отбор образцов пород и подземных вод позволяют изучить разведочные выработки.

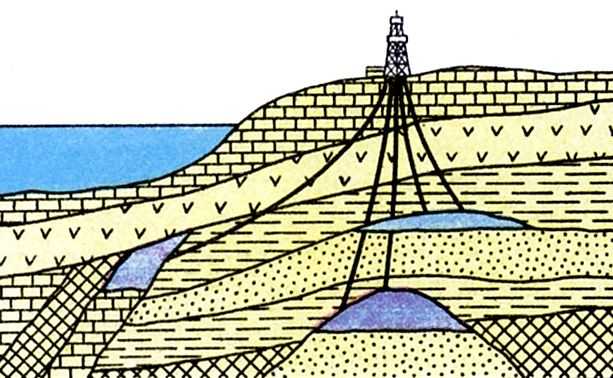

Рисунок 9: Условия бурения

Наиболее распространены такие виды разведочных выработок, как буровые скважины, шурфы, штольни, канавы и расчистки.

Буровые скважины представляют собой круглые вертикальные или наклонные выработки малого диаметра, выполняемые буровыми инструментами.

В буровых скважинах нужно различать устье, стенки и забой.

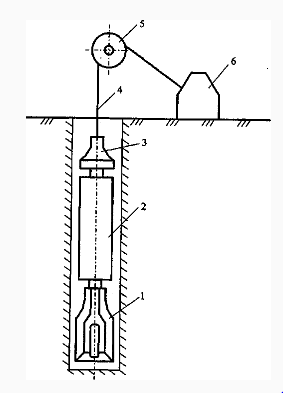

Рисунок

10: Схема ударного бурения:

Рисунок

10: Схема ударного бурения:

1 - долото; 2 - ударная штанга; 3 - канатный замок; 4 - канат; 5 - блок; 6 - буровой станок

С

помощью бурения выясняют состав,

свойства, состояния грунтов и условия

их залегания. Всё это основывается на

исследовании образцов грунтов, которые

непрерывно отбираются из скважины по

мере её углубления.

С

помощью бурения выясняют состав,

свойства, состояния грунтов и условия

их залегания. Всё это основывается на

исследовании образцов грунтов, которые

непрерывно отбираются из скважины по

мере её углубления.

Диаметр скважин, используемых в практике, обычно находится в пределах 50-150мм.Глубина скважин определяется задачами исследований, и для промышленно-гражданского строительства она редко превышает 30м.При изыскании месторождений глубина скважин может достигать сотен метров.

В любом случае буровая установка состоит из бурового снаряда, бурового станка и двигателя. Буровой снаряд состоит из бурового наконечника (бура) и бурильных труб (штанги).

Тип бурового наконечника зависит от прочности и особенностей породы. Для бурения скальных пород используют коронки и долота, которые в забое скважины образуют щебень либо керн. В глинистых породах используются наконечники специальной конструкции (грунтоносы), дающие возможность получить образцы грунтов ненарушенной структуры (монолиты).

Ручной ударно-вращательный способ бурения осуществляется путём использования бура.

В бурах, применяемых в настоящее время для бурения небольших скважин, используется, как правило, принцип винтового движения. В связи с этим изготовление такого бура представляет некоторую сложность и требует соответствующего оборудования. Бур состоит из полотна в виде металлического листа с петлей и наконечником на одном конце и с отверстием для ручки на другом, а также ручки - металлической трубы или деревянного цилиндра диаметром 20-25 мм и длиной 500 мм.

Бурение производится вращением полотна при одновременном легком вертикальном нажатии на ручку. После заглубления полотна на величину, равную высоте петли, бур поднимают вверх для освобождения петли от грунта. Затем все повторяется до получения скважины требуемой глубины.

В принципе ручной бур входит в нижние слои грунта так же, как и механический. Он помогает определить состав грунта до 2 метров глубины. Для ручного механического бурения ударно-вращательным способом используется тренога из тонких бревен длиной 5-6 м и толщиной в верхнем обрезе 10-12 см и ворот (лебедка). Концы треноги просверливают и скрепляют болтом, к которому крепится серьга с блоком.

Кроме того, на место скрепления бревен набрасывается веревка в виде петли, а конец ее спускается по одной из стоек.

Веревка необходима для крепления штанги с буровым сверлом при установке вертикального снаряда.

Крепкие

породы бурят ударным (долбящим)

инструментом, а разжиженные - ударными

инструментами и вычерпыванием.

Крепкие

породы бурят ударным (долбящим)

инструментом, а разжиженные - ударными

инструментами и вычерпыванием.

Бурение, или забуривание, как правило, начинают особым сверлом, называемым буровой ложкой, поскольку верхние слои почвы мягкие и не осыпающиеся. Установив буровую ложку вертикально, начинают бурить, используя хомут с ручками, закрепленными на штанге. Нажимая руками немного на хомут, поворачивают сверло вправо. Повернув сверло на несколько оборотов и почувствовав, что оно полностью заполнилось породой, его вынимают из скважины и очищают.

При бурении сухой породы, которая вываливается из буровой ложки, в скважину подливают немного воды (1-2 ведра). При проходке более твердых пород пользуются шнековым (спиральным) буром, а совсем твердых - долотом. Ударами долота разрушают породу, а измельченную извлекают желонкой. Когда желонку начинает прихватывать (это указывает на то, что она заполнилась породой), ее поднимают при помощи ворота, укрепленного на опорах вышки, очищают и снова желонят.

Одновременно с углублением скважины следует опускать обсадные трубы. И так до тех пор, пока не будет пройден плывун. Эта работа требует внимания и быстроты, так как инструмент прихватывает в забое. Таблица 3: Буровой журнал

Номер слоя |

Описание породы |

Глублина залегания, м |

Геологический индекс |

Уровень грунтовых вод, м (дата замера) |

Глубина отбора образцов для проведения лабораторных работ |

||

кровля |

подошва |

появившийся |

установившийся |

||||

1 |

Супесь бурая и желто-серая, пылеватая, слюдистая, с растительными остатками, с пророслями и линками песка, твердая, с глубины 2,8 м пластичная, с глубины 3,0 м текучая |

0,0 |

4,2 |

aQ4 |

3.1 (20.05) |

3.0 (20.05) |

Нарушенной структуры: 1 м; 2 м; 5 м; 7 м; 9 м. Монолит: 2 м; 3 м. Испытание прессиометром на глубине 2,5 м, крыльчаткой – на глубине 3,5 м |

2 |

Песок мелкий, желтый, кварцевый, слюдистый, однородный, зерна хорошей окатанности, обводненный |

4,2 |

9,8 |

aQ4 |

|

|

|

3 |

Гравий |

|

|

|

|

|

|