- •1 Метрология

- •1.1 Теоретические основы метрологии

- •1.2 Основные понятия, связанные со средствами измерения: свойство, величина, количественные и качественные проявления свойств объектов материального мира.

- •1.2.1 Классификация измерений

- •1.2.2 Основные характеристики измерений

- •1.2.3 Физические величины и их единицы

- •1.2.4 Международная система единиц (си)

- •1.3 Основные понятия, связанные со средствами измерений

- •1.4 Закономерности формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешности.

- •1.5 Понятие многократного измерения. Алгоритмы обработки многократных измерений

- •1.6 Понятие метрологического обеспечения

- •1.7 Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения. Правовые основы обеспечения единства измерений

- •1.8 Основные положения закона рф об обеспечении единства измерений

- •1.9 Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, являющихся юридическими лицами

- •2 Стандартизация

- •2.1 Исторические основы стандартизации.

- •2.2 Правовые основы стандартизации.

- •2.2.1 Федеральный закон “о техническом регулировании”.

- •2.2.2 Закон “Об охране прав потребителей”.

- •2.3 Международная организация по стандартизации (исо).

- •2.3.1 Структура исо.

- •2.3.2 Порядок разработки международных стандартов.

- •2.3.3 Стандарты исо

- •2.3.4 Перспективные задачи исо.

- •2.4 Основные положения государственной системы стандартизации (гсс).

- •2.4.1 Цели и задачи гсс.

- •2.4.2 Органы и службы по стандартизации.

- •2.4.3 Категории стандартов.

- •2.4.4 Порядок разработки стандартов:

- •2.5 Научная база стандартизации.

- •2.7.1 Правила проведения госнадзора.

- •3 Взаимозаменяемость

- •3.1 Основные понятия о взаимозаменяемости и ее виды

- •3.2 Основные понятия о размерах, отклонениях, допусках и посадках

- •3.3 Единая система нормирования и стандартизации показателей точности

- •3.3 Размерные цепи

- •3.5 Расчет размерных цепей методом максимума- минимума.

- •3 .5.1 Прямая задача

- •3.5.2 Обратная задача

- •3.6 Решение размерных цепей теоретико-вероятностным методом.

- •3.6.1 Прямая задача

- •3.6.2 Обратная задача

- •3.7 Расчет и выбор посадок с натягом

- •3.8 Область применения, характеристика и расчет подвижных посадок

- •3.9 Виды измерений, погрешности измерений и средства измерений.

- •3.10 Обработка результатов при многократном измерении одной и той же величины

- •3.11 Статистическая проверка статистических гипотез

- •3.12 Шероховатость поверхности

- •3.13 Обозначение шероховатостей на чертежах

- •3.14 Допуски и посадки подшипников качения

- •3.15 Допуски и посадки шпоночных соединений

- •3.16 Допуски калибров

- •4 Сертификация

- •4.1 Исторические основы развития сертификация

- •4.2 Обязательная и добровольная сертификация

- •4.3 Схемы и системы сертификации

- •4.3.1 Сертификация услуг, схемы сертификации

- •4.4 Аккредитация органов сертификации и измерительных (испытательных) лабораторий

- •4.5 Органы по сертификации и измерительные лаборатории

- •4.6 Термины и определения в области сертификации

- •4.7 Правила и порядок проведения сертификации

- •5Список литературы

- •350072, Краснодар, ул. Московская, 2-а

3.8 Область применения, характеристика и расчет подвижных посадок

Подвижные посадки рассчитываются только для подшипников скольжения. В остальных случаях они выбираются.

Рисунок 3.9 – Расчетная схема подшипника скольжения.

Зазор S,мкм, в состоянии покоя определяют,

S=D-d, (3.39)

где D-номинальный диаметр вкладыша, мм;

d- номинальный диаметр цапфы вала, мм.

При вращении вала зазор S разобьется на две величены: hmin , hmax..Максимальный зазор , hmax будет равен

, hmax=S- hmin (3.40)

При

вращении вала за счет центробежных сил

возникает абсолютный эксэнтрисетет e.

Зная абсолютный эксэнтрисетет определяем

относительный эксэнтрисетет

![]()

Тогда минимальный зазор hmin ,мкм, будет равен

![]() . (3.41)

. (3.41)

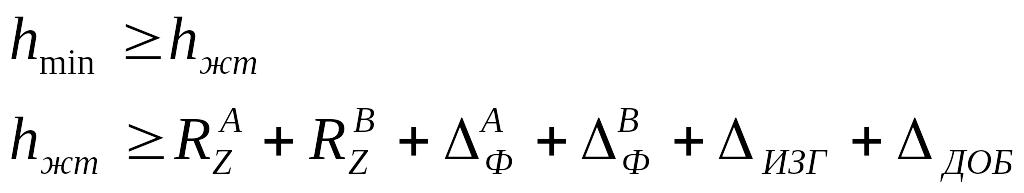

Для обеспечения жидкостного трения необходимо, чтобы минимальный зазор hmin был бы больше или равен толщине масленой пленки hжт, то есть

, (3.42)

, (3.42)

где

![]() и

и

![]() -

отклонение от геометрической формы,

мкм;

-

отклонение от геометрической формы,

мкм;

![]() – кривизна вала,

мкм;

– кривизна вала,

мкм;

![]() – добавочное

отклонение ,мкм.

– добавочное

отклонение ,мкм.

![]() определить не

возможно, тогда толщину масляной пленки

hжт

определяют по следующей зависимости

определить не

возможно, тогда толщину масляной пленки

hжт

определяют по следующей зависимости

![]() , (3.43)

, (3.43)

где k – коэффициент запаса надежности.

Несущая способность подшипника скольжения R, Н, определяется по формуле

![]() , (3.44)

, (3.44)

где μ- динамическая вязкость масла, Па*с;

ω – угловая скорость,с-1;

ψ – относительный зазор,

CR – безразмерный коэффициент.

Для

выбора посадки необходимо знать

зависимость толщины масленой пленки

hmin

от зазора S.

Для

выбора посадки необходимо знать

зависимость толщины масленой пленки

hmin

от зазора S.

Рисунок 3.10- Зависимость толщины масляной пленки hжт от величины зазора S.

Удельное давление Р, Па, находят

![]() . (3.45)

. (3.45)

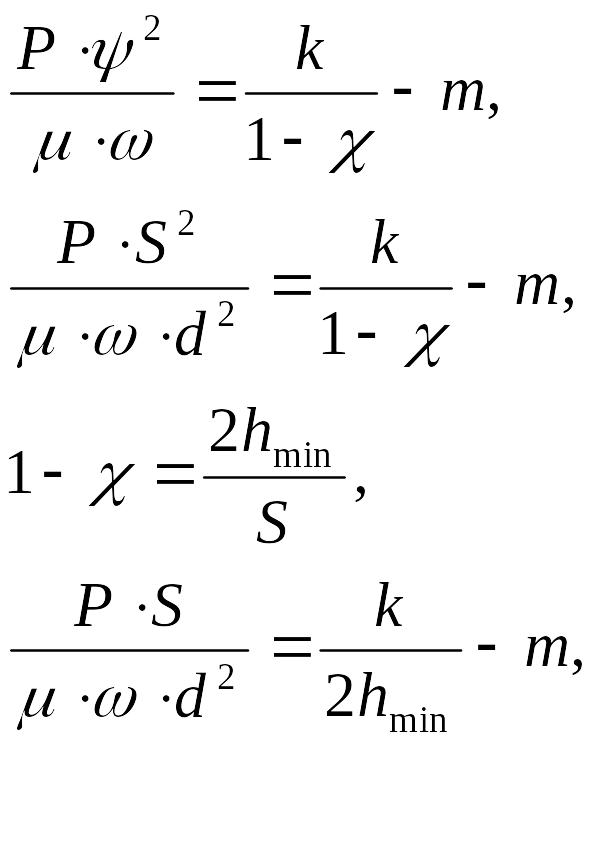

С другой стороны CR зависит от отношения l/d и коэффициента χ. Экспериментальным путем было установлено

Рисунок 3.10![]()

где k, m – коэффициенты зависящие от l/d.

(3.47)

(3.47)

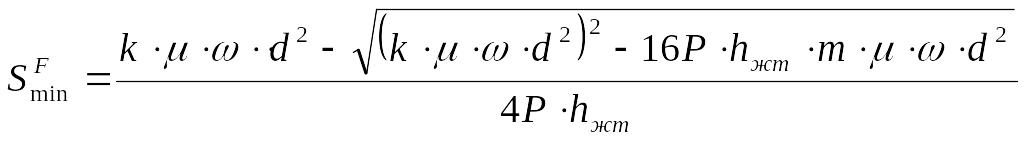

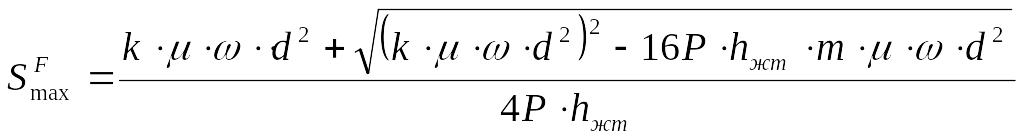

Минимальный SFmin и максимальный SFmax е зазоры определяют по следующим зависимостям

, (3.48)

, (3.48)

, (3.49)

, (3.49)

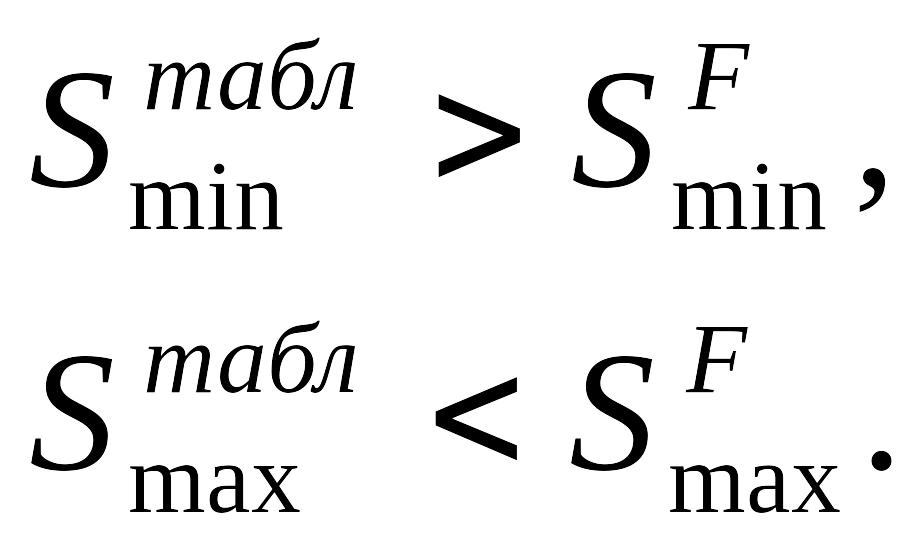

Определив минимальный и максимальный функциональные зазоры выбирают посадку так, что бы

(3.50)

(3.50)

После этого проверяют правильность выбранной посадки:

1

![]() .

.

2 Находим коэффициент СR.

3 Зная отношение l/d, определяют относительный эксцентриситет χ.

4 Зная

χ, определим наименьшую толщину масляной

пленки

![]() .

.

5 Зная hmin, из формулы (3.51)определяют коэффициент запаса надежности

![]() (3.51)

(3.51)

![]() (3.52)

(3.52)

Если k1 ≥2, то посадка выбрана верно.

3.9 Виды измерений, погрешности измерений и средства измерений.

При изготовлении и измерении деталей возникает два вида погрешностей: систематическая и случайная. Систематическими называют погрешности, постоянные по величине знаку или изменяющиеся по определенному закону в зависимости от характера неслучайных факторов. Случайными называются непостоянные по величине и знаку погрешности, которые возникают при измерении и принимают то или иное положение в зависимости от случайно действующих причин. Наличие случайных погрешностей обнаруживается в том, что повторных измерениях получается различный числовой результат. Полностью устранить случайную погрешность невозможно.

Погрешность измерения является суммарной погрешностью, в которую входят погрешности средств измерений, погрешности, связанные с установкой детали, погрешности настройки, влияние температуры и вибрации.

Погрешности измерения могут быть абсолютные абс,, мм, и относительные отн, %,

абс = А-Аист, (3.53)

где А – результат измерения, мм;

Аист – истинное значение измеряемой величины,мм.

Отношение

отн=![]() называется

относительной погрешностью. Но т. к.

истинное значение измеряемой величины

не известно, то вместо него принимают

результат измерения с полученной

погрешностью, которая позволяет

приблизиться к истинному значению.

называется

относительной погрешностью. Но т. к.

истинное значение измеряемой величины

не известно, то вместо него принимают

результат измерения с полученной

погрешностью, которая позволяет

приблизиться к истинному значению.

Появление числового значения при измерении рассматривается как случайное событие. Поэтому, чтобы приблизиться к истинному значению, проводят многократные измерения одной и той же величины.

Отношение числа n – случая появления события А к числу N – произведенных измерений называется относительной частотой или частностью события.

При

большом числе измерений N

частота событий А становится устойчивой.

Отношение

![]() называется вероятностью.

называется вероятностью.

Зависимость между числовым значением случайной величины и вероятностью их появления установлена законом распределения вероятности случайной величины.

Случайные ошибки всегда соответствуют какому – либо теоретическому закону (их 9).

1Рассеивание значений радиального или торцевого биения подчиняются закону Максвелла.

2Рассеивание отказов работ машин подчиняется закону Вейбеля.

3При равном изменении во времени доминирующего фактора (напряжение, износ инструмента) подчиняется закону равной вероятности.

4

Рисунок 3.11

Кривая Гаусса

Уравнение кривой Гаусса имеет вид

, (3.54)

, (3.54)

где у – частота появления события или плотность распределения вероятностей .

а – координата от начала отсчета до центра группирования размеров, мм;

σ – среднеквадратичное отклонение, мм;

х – случайная величина, мм.

При совпадении центра группирования с началом отсчета величин (а=0)

. (3.55)

. (3.55)

В общем случае а=М(х), где М(х) – математическое ожидание случайной величины х.

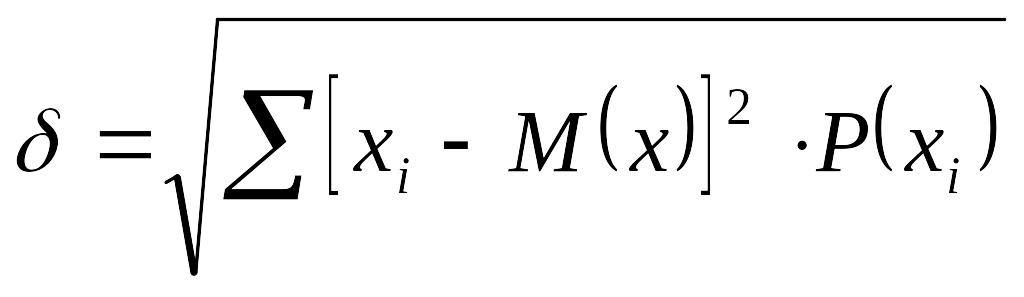

![]() , (3.56)

, (3.56)

где хi – возможное значение случайной величины.

,

,

где Р(хi) – частота повторений события.

. (3.57)

. (3.57)

Т. К. функция четная, изменим предел интегрирования

. (3.58)

. (3.58)

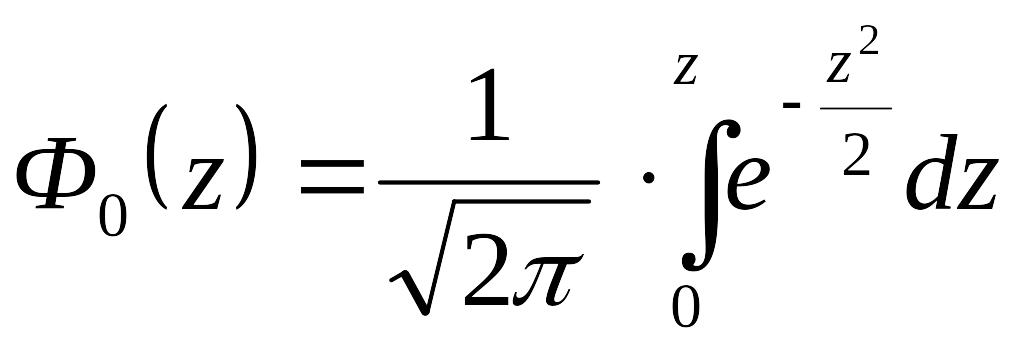

Для удобства при дальнейшем использовании этой формулы в это уравнение вводится новый аргумент z

![]() , (3.59)

, (3.59)

тогда

. (3.60)

. (3.60)

Функция Ф0(z) называется функцией Лапласа.

При

z=0

функция Ф0=0,при

z=![]() Ф0=0.5,

при z=-

Ф0=0.5,

при z=-

Ф0=-0.5

Анализ формулы показывает, что площадь, ограниченная отрезками z1 и z2 и кривой представляет собой вероятность попадания случайной величины в данный интервал.

Если взять х=3σ, тогда z=3. Ф0(3)=0,49865*2=0,99730.

Значение ±3σ служит мерой точности любого станка или прибора.