- •Раздел IV

- •Глава 1 параметры рудника

- •§ 69. Производственная мощность и срок существования рудника

- •§ 70. Срок вскрытия, подготовки и отработки этажа. Коэффициенты опережения

- •§ 71. Вскрывающие выработки. Форма и размеры их поперечного сечения

- •Глава 2 факторы, влияющие на выбор схем и способов вскрытия

- •§ 72. Рельеф местности и морфология месторождения

- •§ 73. Место заложения основной вскрывающей выработки

- •§ 74. Порядок отработки шахтного поля

- •§ 75. Углы сдвижения и разрыва горных пород

- •§ 76. Техника и технология горных работ

- •§ 77. Возможность открыто-подземной разработки

- •Глава 3

- •§ 78. Размеры шахтного поля

- •§ 79. Высота этажа

- •Рекомендуемая высота этажа для различных систем разработки (м) пo м. И. Агошкову и г. И. Малахову

- •§ 80. Число этапов (ступеней) вскрытия

- •§ 81. Шаг вскрытия и углубка стволов

- •§ 82. Число этажей в шаге вскрытия

- •Глава 4 классификация способов вскрытия и примеры из практики

- •§ 83. Выработки вскрытия

- •§ 84. Методы и способы вскрытия

- •§ 85. Классификация способов вскрытия

- •Классификация способов вскрытия при подземной разработке месторождений

- •§ 86. Практика вскрытия месторождений

- •Глава 5 технико-экономическое сравнение схем и способов вскрытия

- •Фактические или сметные затраты на проходку капитальных горных выработок

- •Глава 6 подготовка запасов шахтного поля

- •§ 87. Факторы, влияющие на выбор способа подготовки

- •§ 88. Выбор места заложения подготовительных выработок

- •§ 89. Затраты и натуральные показатели при технико-экономическом сравнении вариантов подготовки

- •§ 90. Норы обеспеченности подготовленными к выемке запасами руды

Глава 3

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВСКРЫТИЯ ШАХТНОГО ПОЛЯ

К основным параметрам вскрытия относятся: размеры шахтного поля; высота этажа; число этапов (ступеней) вскрытия; величина шага вскрытия и число этажей в шаге вскрытия.

Параметры вскрытия учитывают природные факторы (площадь шахтного поля, образованную внешними контурами рудных тел и границами разработки по простиранию на основном горизонте шахты и глубину залегания залежи), состояние и возможности горной техники (высота этажа, число этапов (ступеней) вскрытия) и экономические факторы (величина шага вскрытия и число этажей в шаге вскрытия).

§ 78. Размеры шахтного поля

Шахтное

поле характеризуется длиной (Lш.п

) по

простиранию, шириной (Вш,

п)

вкрест простирания, глубиной (Нш.п)

по

падению оруденения (средней и по

горизонтам), объемом (V), запасами (Q)

и коэффициентом оруденения ( , 𝜸

—

плотность руды в массиве), а рудные тела

в шахтном поле —

, 𝜸

—

плотность руды в массиве), а рудные тела

в шахтном поле —

длиной (L), мощностью (m), глубиной (H), углами падения (α) и склонения (σ), рудной площадью (S) и содержанием полезных компонентов. Все эти параметры шахтного поля имеют определяющее значение для вскрытия и подготовки месторождения. При этом размер по падению, т. е. глубина залегания (распространения) месторождения, диктует число этапов (ступеней) вскрытия и поэтапное проектирование.

На геолого-маркшейдерских планах изображаются проекции шахтного поля на земную поверхность, контуры которого являются его границами в плане. Конфигурация шахтного поля в основном зависит от характера залегания месторождения.

На размер шахтного поля влияет много факторов. Главными из них являются: производственная мощность рудника (шахты), природные условия, высота этажа, требуемые капитальные вложения, эксплуатационные затраты.

При установлении размеров шахтного поля возможны два случая: а) размеры шахтного поля определяются величиной месторождения, достаточной для разработки его только одной шахтой; б) для месторождений со значительными запасами размеры шахтного поля определяются комбинированно: по принципу обеспечения минимальных капитальных и эксплуатационных затрат на 1 т добычи за весь срок существования рудника.

По намечаемому в предварительном порядке способу вскрытия, определённой проектной мощности рудника, при известной высоте этажа или ширине панели устанавливается сумма капитальных затрат и эксплуатационных расходов на 1 т добычи ∑Q как функция от длины шахтного поля L, числа этажей или панелей п:

∑Q=f(L,n). (IV.34)

Для определения значений L и п достаточно совместно решить равнения

(IV.35)

(IV.35)

(IV.36)

(IV.36)

Решение системы уравнений с двумя неизвестными L и п наиболее удобно производить графически (рис. IV.8, а). Для наклонных и крутопадающих месторождений L обычно принимают при п, соответствующем глубине разработки месторождения.

Размеры шахтного поля можно установить технико-экономическим расчетом. Для этого последовательно задаются различным числом этажей: 1, 2, 3, 4 и т. д. и каждый раз вычисляют все учитываемые затраты и расходы ∑Q для ряда значений длины шахтного поля L. По результатам расчетов строят графики 1, 2, 3, 4, 5 и т., д. (см. рис. IV.8, б) и определяют в предварительном порядке размеры шахтного поля.

Определенные размеры шахтного поля в предварительном порядке уточняются по природным, техническим и организационным факторам.

При различных определениях размеров шахтного поля запасы руды в нем должны обеспечивать работу горнодобывающего предприятия в течение нормативного срока.

В связи с ростом масштабов добычи и совершенствования техники и технологии разработки увеличивают размеры шахтных полей и рудных площадей.

Для Никопольского марганцевого бассейна, как характерного в отношении разработки пластовых месторождений осадочного типа, институт «Южгипроруда» рекомендует размеры шахтных полей в зависимости от производственных мощностей: 350 тыс. т руды в год — 1400X2000 м, 500 тыс. т в год — 1250X2670 м и 1 млн. т в год — 2500Х 2700 м.

Крупнейшие зарубежные железные рудники (с производственной мощностью 2,5—12 млн. т в год) имеют шахтные поля длиной 1400—5000 м, крупнейшие рудники цветных металлов — 400—3600 м.

Рудные площади наиболее крупных отечественных действующих рудников находятся в пределах от 33 000 до 270 000 м2, зарубежных — от 30 000 до 385 000 м2.

При окончательном установлении размеров шахтного поля необходимо учитывать ограничивающие факторы: проветривание глубоких шахт и управление крупным рудником. Для глубоких шахт, главной особенностью которых является резкое осложнение проветривания по температурным условиям, когда на глубинах около 1,5 км необходимо иметь вентиляционные участки длиной не более 400—500 м, чтобы наряду с интенсивным проветриванием горных выработок не допустить величину депрессии у главной вентиляционной установки свыше (7 — 7,5) 108 Па. Эти условия будут влиять на уменьшение размеров шахтного поля, особенно по простиранию.

Максимальная рудная площадь шахты ограничивается пределами рационального управления производством крупного масштаба. Специфика горного дела такова, что руководящий состав, и прежде всего начальник и главный инженер шахты, несут ответственность не только за ритмичную работу предприятия, организации труда коллектива в непрерывно изменяющихся природных условиях, своевременное устранение вредного влияния случайных факторов на производственные процессы, но и за здоровье каждого рабочего. Это требует знаний реальной обстановки не только на горизонтах, в блоках, но и в отдельных наиболее опасных забоях, участия в ежемесячном и декадном планировании производства, что ограничивает масштабы производства.

Шахтное поле с установленными размерами разделяется подготовительными выработками на этажи и блоки (рис. IV.9) при наклонных и крутопадающих месторождениях и на прямоугольные, квадратные (рис. IV.10) или шестиугольные панели при горизонтальных и пологопадающих месторождениях.

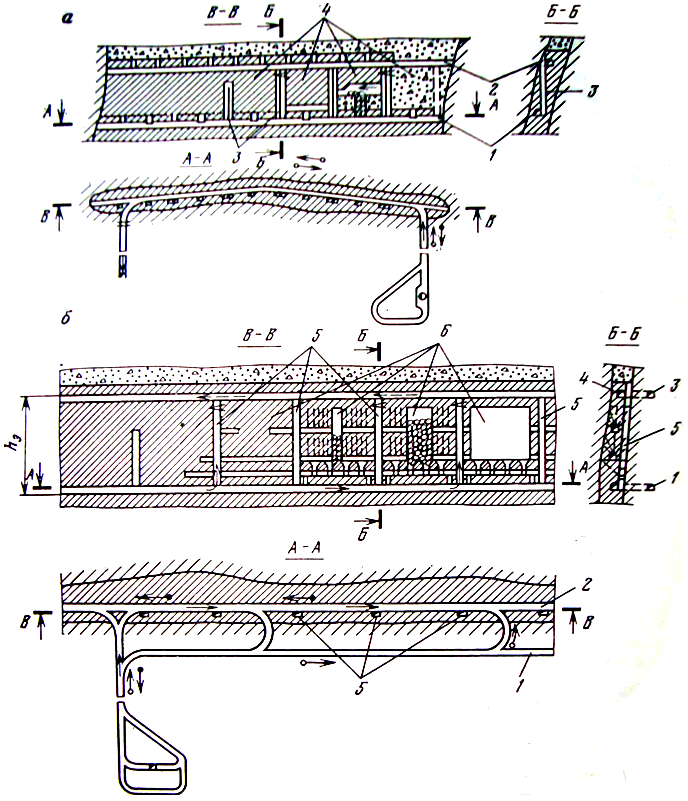

Рис. IV.9. Схема подготовки крутопадающих месторождений:

а – одним рудным откаточным штреком и восстающим (1 – откаточный штрек; 2 – вентиляционный штрек; 3 – восстающие; 4 – блоки); б – двумя штреками (1 – полевой штрек в лежачем боку; 2 – рудный штрек; 3, 4 – соответственно полевой и рудный штреки вентиляционные; 5 – восстающие; 6 – блоки; hэ – высота этажа)

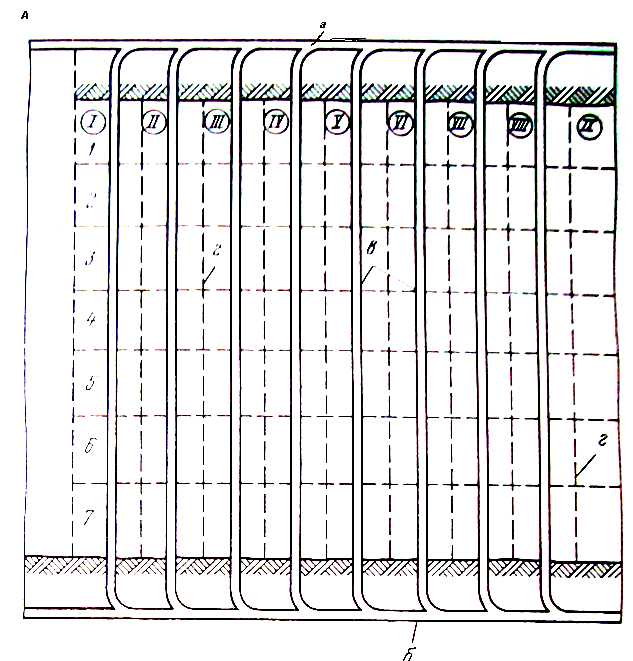

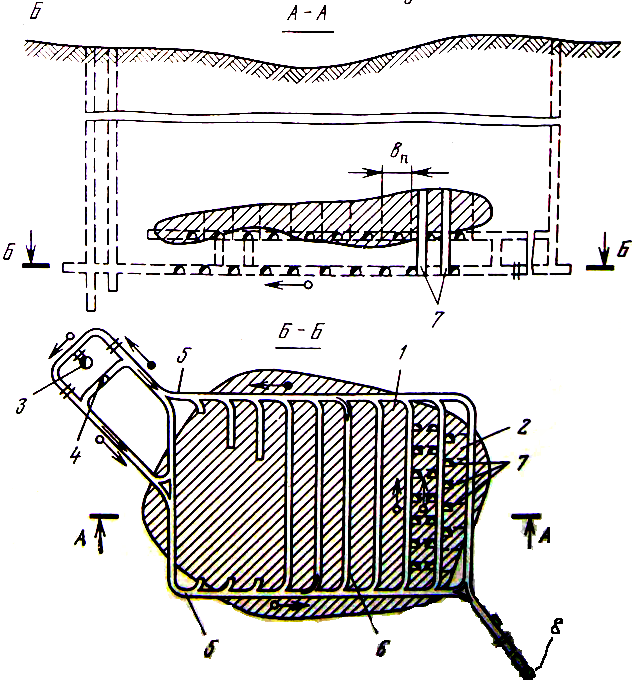

Рис. IV. 10. Схема разбивки пологой или горизонтальной залежи на панели и блоки:

А — схема панели (а — откаточный штрек висячего бока; б — откаточный штрек лежачего бока; в — откаточный орт; г — граница панелей; I, II, III... — номера панелей, 1, 2, 3.., — номера блоков в панелях); Б — деление пологой залежи на панели 1 и блоки 2 (3 - рудоподъемный ствол; 4 — вспомогательный ствол; 5 — главные штреки; 6 — панельные откаточные штреки; 7 — блоковые восстающие; 8 — вентиляционный ствол; bп — ширина панели)