- •Раздел IV

- •Глава 1 параметры рудника

- •§ 69. Производственная мощность и срок существования рудника

- •§ 70. Срок вскрытия, подготовки и отработки этажа. Коэффициенты опережения

- •§ 71. Вскрывающие выработки. Форма и размеры их поперечного сечения

- •Глава 2 факторы, влияющие на выбор схем и способов вскрытия

- •§ 72. Рельеф местности и морфология месторождения

- •§ 73. Место заложения основной вскрывающей выработки

- •§ 74. Порядок отработки шахтного поля

- •§ 75. Углы сдвижения и разрыва горных пород

- •§ 76. Техника и технология горных работ

- •§ 77. Возможность открыто-подземной разработки

- •Глава 3

- •§ 78. Размеры шахтного поля

- •§ 79. Высота этажа

- •Рекомендуемая высота этажа для различных систем разработки (м) пo м. И. Агошкову и г. И. Малахову

- •§ 80. Число этапов (ступеней) вскрытия

- •§ 81. Шаг вскрытия и углубка стволов

- •§ 82. Число этажей в шаге вскрытия

- •Глава 4 классификация способов вскрытия и примеры из практики

- •§ 83. Выработки вскрытия

- •§ 84. Методы и способы вскрытия

- •§ 85. Классификация способов вскрытия

- •Классификация способов вскрытия при подземной разработке месторождений

- •§ 86. Практика вскрытия месторождений

- •Глава 5 технико-экономическое сравнение схем и способов вскрытия

- •Фактические или сметные затраты на проходку капитальных горных выработок

- •Глава 6 подготовка запасов шахтного поля

- •§ 87. Факторы, влияющие на выбор способа подготовки

- •§ 88. Выбор места заложения подготовительных выработок

- •§ 89. Затраты и натуральные показатели при технико-экономическом сравнении вариантов подготовки

- •§ 90. Норы обеспеченности подготовленными к выемке запасами руды

Глава 2 факторы, влияющие на выбор схем и способов вскрытия

§ 72. Рельеф местности и морфология месторождения

Рельеф местности иногда полностью определяет схему вскрытия. Моря, реки, озера, заболоченная поверхность, горы, железная дорога и т. п., влияют на выбор места заложения вскрывающих выработок, сооружений поверхности, а также на размер шахтного поля.

Для вскрытия рудных тел, залегающих под дном океана, моря или озера, применяют наклонные стволы, которые закладывают с берега материка или острова под углом от 4—8 до 30° и более в зависимости от типа подземного оборудования в стволе.

Неустойчивые и обводненные вмещающие породы усложняют проходку наклонных стволов и заставляют в этих случаях от них отказываться.

В случае высокогорных месторождений большую роль играет разница высотных отметок месторождения и прилегающей долины, которая может быть использована для гравитационного транспорта руды, устройства поверхностных бремсбергов и подвесных канатных дорог.

В сейсмоопасных высокогорных районах землетрясения сопровождаются оползнями и обвалами пород со склонов гор в нижележащие части ущелий. Это часто ведет к разрушению порталов, участков туннелей и штолен длиной до 80— 100 м, что требует усиленного их крепления.

Морфология месторождения в определенной степени влияет на размер шахтного поля и место заложения вскрывающей выработки.

§ 73. Место заложения основной вскрывающей выработки

Расположение вскрывающей выработки по минимуму транспортных работ. Рациональное размещение вскрывающих выработок относительно поверхности и месторождения, установление их числа являются основными вопросами при проектировании схемы вскрытия, от которой зависит, объем горно-капитальных

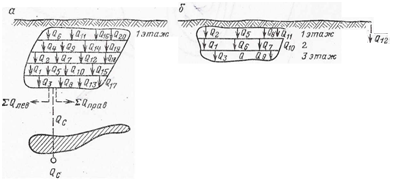

Рис. IV.3. выбор для места заложения основной вскрывающей выработки по правилу акад. Л. Д. Шевякова

а – без учета поверхностного транспорта; б – с учетом поверхностного транспорта;

работ и, следовательно, размер капиталовложений. В целях снижения затрат на горнокапитальные работы по вскрытию месторождения сокращают число рудоподъемных стволов и принимают сечение ствола, в котором можно было бы разместить транспортное оборудование, обеспечивающее заданную производительность.

Расположение основной вскрывающей выработки может определяться правилом, сформулированным акад. Л. Д. Шевяковым: «При сосредоточении грузов на прямой, по условию минимальной работы по транспортировке, ствол шахты должен быть расположен в месте сосредоточения того груза, который, будучи прибавлен к сумме других, расположенных от него влево, дает сумму, большую суммы грузов, расположенных вправо, а будучи прибавлен к правым грузам, дает сумму, большую суммы левых (рис. IV.3).

Правило Л. Д. Шевякова основано на допущении постоянства стоимости 1 ткм транспортировки в пределах шахтного поля. Если эта стоимость непостоянна, то вопрос решается методом вариантов или по методу проф. П. К. Соболевского (рис. IV. 4).

По П. К. Соболевскому грузы сводятся к схеме точек Q1, Q2,…, Qn, расположенных на прямой АВ на определенных расстояниях l1, l2,…,ln-1 друг от друга.

От линии ОМ параллельной АВ, через начальную и конечную точки О и М проводят перпендикуляры, на которых откладывают величину грузов: от точки М — слева направо, а от точки О — в обратном порядке. Затем от точек О и М проводят систему лучей. Тангенсы углов, образованных лучами с прямой линией ОМ, пропорциональны величинам грузов, которые изображены против этих углов. Через точки сосредоточения грузов на прямой А В проводят перпендикуляры и с точки приложения первого груза Q1 строят ломаную линию, отрезки которой параллельны лучам OP, OR и т. д. Таким же образом в обратном направлении строят вторую ломаную линию с точки приложения последнего груза Qn.

Из треугольников abc и cde видно, что

bc = ab tg α1 = l1 tg α1; de = cd tg α2 = l2 tg α2.

Ордината ломаной линии ke = kd + de = bc + de, поэтому ke = l1 tg α1+ +l2tg α2.

Тангенсы углов α1 и α2 пропорциональны величинам грузов Q1 и (Q1 + Q2) и т. д., следовательно, ордината bc изображает работу по транспортировке груза Q1 на расстояние 11, ордината ke — суммарную работу по транспортировке груза Q1 на расстояние l1 и (Q1 + Q2) на расстояние l2. Таким образом, ординаты ломаной линии, построенной из точки А, представляют суммарную работу по транспортировке грузов, расположенных слева от каждой точки, которой соответствует данная ордината. Ординаты же ломаной линии, проведенной из точки В, представляют суммарную работу по транспортировке грузов, расположенных справа от каждой точки. Суммы ординат точек двух ломаных линий, расположенных на перпендикулярах клинии АВ (в точках сосредоточения грузов), представляют суммарную работу или стоимость транспортировки грузов, расположенных слева и справа от каждой точки. Обязательными являются одинаковые условия транспортировки грузов справа и слева.

График суммарной работы транспорта получится сложением ординат двух ломаных линий. Точка с минимальной ординатой будет соответствовать месту заложения ствола. Если стоимость 1 ткм транспорта различна, ординаты предварительно умножают на соответствующие стоимости.

При наличии факторов, ограничивающих выбор места заложения выработки (топография поверхности, ее застроенность, гидрогеология, расположение подъездных путей, расположение поверхностных сооружений и др.), установленное оптимальное место заложения уточняется с учетом местных условий.

Расположение рудоподъемного вертикального ствола по минимуму приведенных затрат. В зависимости от схемы расположения вертикальных стволов (рис. IV.5) различают три схемы вскрытия рудных месторождений:

фланговую (главный ствол находится на одном из флангов месторождения), центральную (рудоподъемный ствол — в центральной части месторождения, вентиляционные — на флангах) и центрально-сдвоенную схему, когда месторождение по простиранию делится на два самостоятельных шахтных поля.

Если представить суммы приведенных капитальных и эксплуатационных затрат выражением

ЗI, II, III = ∑ Ki пр + ∑Ci пр (IV.17)

где ЗI, II, III — приведенная сумма затрат по соответствующей схеме вскрытия ∑Ki пр ,∑Ci пр — суммы приведенных капитальных и эксплуатационных затрат, то схема будет выгодна, когда

Зi = Fi (Ki пр + Ci пр) → min, (IV. 18)

при

Ki пр = φi1 (A, L, Hср, q, β, α, f, E, tэ); (IV. 19)

Ci пр = φi2 (A, L, Hср, q, β, α, f, E, tэ); (IV.20)

где А — годовая производственная мощность рудника; L — длина месторождения по простиранию; Hср — средняя глубина залегания рудного тела; q — удельный расход воздуха на проветривание горных выработок; β — углы сдвижения вмещающих пород; α — угол падения залежи; f -коэффициент крепости вмещающих пород; Е — норматив эффективности; tэ — продолжительность отработки запасов этажа.

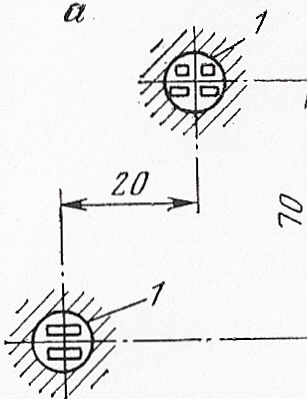

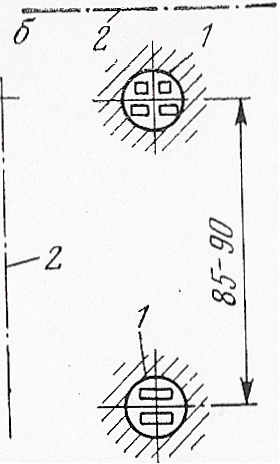

Рис. IV.5. принципиальные схемы (а, б, в) расположения вертикальных стволов при вскрытии рудных месторождений: 1 – рудоподъемный ствол; 2 – вспомогательный; 3 – вентиляционный.

Взаимное расположение стволов и околоствольных дворов определяется с учетом размещения железнодорожной станции, а также комплекса зданий, в первую очередь здания подъемных машин (рис. IV.6).

На вновь строящихся шахтах расстояние между выходами должно быть не менее 30 м, если надшахтные здания и копры построены из несгораемого материала, — не менее 20 м. Указанные размеры между стволами справедливы для волов шахт, проводимых в устойчивых породах обычным способом. В других случаях эти расстояния определяются проектом с учетом физико-механических свойств пересекаемых горных пород возможного водопритока в ствол и достигают 70—90 м. На практике бывают случаи проходки сближенных стволов с одним общим надшахтным зданием. Так. на руднике «Кируна» (Швеция) восемь вертикальных скиповых рудо* подъемных стволов и один клетевой расположены в один ряд на расстоянии 13—16 м один от другого и имеют общее надшахтное здание длиной 115м, высотой 55 м, шириной 30 м.

Рис. IV.6. Взаимное расположение стволов: а - при перпендикулярном размещении железнодорожной станции относительно осей подъемных клетей; б - при параллельном; 1 - ствол; 2 - ось железнодорожной станции