- •Раздел IV

- •Глава 1 параметры рудника

- •§ 69. Производственная мощность и срок существования рудника

- •§ 70. Срок вскрытия, подготовки и отработки этажа. Коэффициенты опережения

- •§ 71. Вскрывающие выработки. Форма и размеры их поперечного сечения

- •Глава 2 факторы, влияющие на выбор схем и способов вскрытия

- •§ 72. Рельеф местности и морфология месторождения

- •§ 73. Место заложения основной вскрывающей выработки

- •§ 74. Порядок отработки шахтного поля

- •§ 75. Углы сдвижения и разрыва горных пород

- •§ 76. Техника и технология горных работ

- •§ 77. Возможность открыто-подземной разработки

- •Глава 3

- •§ 78. Размеры шахтного поля

- •§ 79. Высота этажа

- •Рекомендуемая высота этажа для различных систем разработки (м) пo м. И. Агошкову и г. И. Малахову

- •§ 80. Число этапов (ступеней) вскрытия

- •§ 81. Шаг вскрытия и углубка стволов

- •§ 82. Число этажей в шаге вскрытия

- •Глава 4 классификация способов вскрытия и примеры из практики

- •§ 83. Выработки вскрытия

- •§ 84. Методы и способы вскрытия

- •§ 85. Классификация способов вскрытия

- •Классификация способов вскрытия при подземной разработке месторождений

- •§ 86. Практика вскрытия месторождений

- •Глава 5 технико-экономическое сравнение схем и способов вскрытия

- •Фактические или сметные затраты на проходку капитальных горных выработок

- •Глава 6 подготовка запасов шахтного поля

- •§ 87. Факторы, влияющие на выбор способа подготовки

- •§ 88. Выбор места заложения подготовительных выработок

- •§ 89. Затраты и натуральные показатели при технико-экономическом сравнении вариантов подготовки

- •§ 90. Норы обеспеченности подготовленными к выемке запасами руды

§ 88. Выбор места заложения подготовительных выработок

Откаточные выработки. Штреки следует располагать на таком расстоянии от рудного тела, чтобы была возможность сохранить их на весь период отработки этажа и иметь минимальные капитальные и эксплуатационные затраты. Поэтому перед выбором места заложения подготовительных выработок необходимо по месторождению точно знать горно-геологическую характеристику горных пород и руд, иметь некоторые основные сведения из базовых физико-технических характеристик пород и руд, их предполагаемое изменение на рассматриваемой глубине. Эти сведения проектные организации получают от научно-исследовательских институтов и геологоразведочных организаций.

Подготовка этажными штреками пологих, наклонных и крутопадающих месторождений. Этажные штреки проводят в рудном теле или в боковых породах, чаще лежачего бока. При таком расположении этажных штреков образуется тупиковая схема откатки. При весьма неустойчивой руде и при подготовке двумя этажными штреками их проводят во вмещающих породах. При большой производительности шахты для увеличения интенсивности откатки и упрощения схемы проветривания этажные штреки соединяют между собой и создают кольцевую схему откатки.

В мощных месторождениях при подготовке одним штреком его проводят, по контакту с лежачим боком; посередине или вблизи от середины месторождения; по контакту с висячим боком.

Проведение штрека по контакту с лежачим боком обычно вызывается необходимостью следовать за контуром рудного тела, обеспечивая удобство выпуска руды со стороны лежачего бока и уменьшение надштрекового целика (по сравнению с положением штрека посередине рудного тела). На месторождениях мощностью более 30 м, в целях улучшения выпуска отбитой руды, проводится рудный погрузочно-доставочный штрек. Так как штрек, пройденный по контакту с рудной залежью, может быть разрушен горным давлением в зоне деформации пород лежачего бока, то за этой зоной проходится второй откаточный штрек (см. рис. IV.22, б; рис. IV.23, в). Проведение штрека по контакту с висячим боком применяется редко при устойчивых породах висячего бока и слабых породах лежачего бока. Штрековая подготовка при этажно-камерных системах разработки и доставки полезного ископаемого с помощью виброустановок позволяет интенсивно отрабатывать этаж.

При подготовке маломощных и тонких месторождений в рудном теле обычно проводят один этажный штрек. В тонких жилах штреки проводят таким образом, чтобы жила находилась посередине его сечения (крутое падение), у кровли, у почвы или в породах почвы рудных залежей, и из них проводят рудоспуски и ходки (пологое падение).

Выбор схемы расположения штреков производится с учетом: характера жилы (постоянство элементов залегания, наличие теологических нарушений); устойчивости боковых пород; срока службы штрека; условий доставки руды.

При большом сроке службы штрека его располагают в устойчивых породах лежачего или висячего бока. Погрузка руды в вагонетки производится в штреке через простые люки или вибролюки под действием гравитационных сил (самотеком) или с помощью скреперных установок (пологопадающие жилы).

Преимущества данного способа подготовки — более легкое проветривание и несколько меньший объем подготовительных работ на основном горизонте по сравнению с подготовкой весьма мощных месторождений этажными штреками и ортами.

Недостаток способа — малая устойчивость штреков по сравнению с подготовкой штреками и ортами.

Подготовка главными штреками горизонтальных месторождений в зависимости от их размеров ведется одним или несколькими главными штреками, проводимыми по руде или в породах .почвы.

Расположение главных штреков зависит: от устойчивости руды; гипсометрии почвы рудного тела и условий откатки; требований дополнительной разведки и необходимости оставления руды в целиках.

Преимуществами данного способа подготовки являются: несколько меньший объем подготовительных работ и более благоприятные условия проветривания по сравнению с подготовкой месторождения главными и панельными штреками.

Этажные штреки и орты. Подготовка этажными штреками и ортами пологих, наклонных и крутых месторождений применяется при разработке весьма мощных месторождений с одним или несколькими штреками, проводимыми в рудном теле или во вмещающих породах, или по руде и породе в одном из боков месторождения.

Ортовая подготовка горизонта с одним откаточным штреком, пройденным в лежачем боку месторождения, рассчитана на доставку полезного ископаемого из очистных забоев с помощью скреперных установок. Орты-заезды проходят через 50—70 м в зависимости от принятой длины блоков.

Подготовка одним штреком с ортами неудобна из-за встречного движения и вызывает необходимость проведения при большой производственной мощности горизонта двухпутевых штреков. Проведение двух и более этажных штреков дает возможность осуществить кольцевую схему подготовки и откатки. По сравнению с подготовкой этажными штреками рассматриваемый способ подготовки характеризуется большим объемом подготовительных работ на основном горизонте. Преимуществами его являются: меньший срок поддержания ортов и большая их устойчивость по сравнению со штреками, отсутствие необходимости загрузки вагонеток в этажных штреках, более полная разведка и оконтуривание залежей; более интенсивный дренаж залежей; возможность отработки блоков независимо друг от друга.

При неустойчивой руде подготовка ведется штреками, проводимыми в породах лежачего и висячего боков месторождения и ортами.

Подготовка главными и панельными штреками горизонтальных месторождений принимается при разработке обширных горизонтально и весьма полого залегающих рудных тел. Штреки откаточного горизонта проводят по руде или по породе почвы. Возможно применение кольцевой схемы при нескольких главных штреках. Число главных штреков зависит от конфигурации и размеров месторождения и параметров панелей.

При комбинированном способе подготовки для передвижения самоходных горных машин с подэтажа на подэтаж проводят уклоны (съезды) под углом от 4 до 10°. Эти съезды (уклоны) связывают между собой подэтажи с рудоспусками.

Расположение восстающих. Восстающие в месторождениях большой мощности проводят наклонными или вертикальными. В маломощных месторождениях — согласно углу падения рудных тел с учетом следующих требований: удобства и безопасности сообщения с очистными забоями, нормальных условий для проветривания забоев; удобства доставки руды на откаточный горизонт и закладки в выработанное пространство, а также доставки материалов в очистные забои; минимальных расходов по проходке и ремонту; конструктивных особенностей принятой системы разработки; детальной разведки.

Расстояние полевых откаточных штреков от контура рудного тела. Из условия перепуска руды с верхнего подэтажа на откаточный горизонт при применении вертикальных перепускных восстающих расстояние от контура рудного тела до откаточного штрека (см. рис. IV.23, г)

(IV.56)

(IV.56)

(IV.57)

(IV.57)

Штрек, расположенный на расстоянии b от контакта рудного тела, из условия перепуска руды по формуле (IV.56) может оказаться в зоне опорного давления. Под опорным давлением понимается горное давление, возникающее близ горных выработок в массиве пород.

По С. Г. Авершину, при разработке рудного тела удаляется опора части пород, расположенных над выработанным пространством; сила тяжести подрезанного столба передается на соседние участки руды, окружающие очистные работы.

Суммарная пригрузка на каждый целик

(IV.58)

(IV.58)

где α — ширина очистного пространства, м; H - глубина ведения очистных работ от поверхности, м; 𝜸 — плотность пород, т/м3.

Распределение этой пригрузки существенно зависит от физико-механических свойств пород покрывающей толщи, мощности рудного тела, глубины разработки.

По мере приближения фронта очистной выемки к лежачему и висячему бокам опорное давление будет перемещаться во времени и пространстве.

При выемке руды у контактов залежи опорное давление переместится на породы лежачего и висячего боков и будет оказывать влияние на откаточные и вентиляционные штреки.

Величина опорного давления на породы лежачего и висячего боков и характер ее распределения зависят от процессов,* происходящих в толще массива. Суммарное давление может достигать величин, в 2—5 раз превышающих первоначальное давление в нетронутом массиве.

Все процессы, происходящие в толще пород, являются результатом очистных работ и обусловливаются горнотехническими условиями, геологическими особенностями строения надрудной толщи и физико-механическими свойствами горных пород.

Криворожский горнорудный институт (КГРИ) для мощных месторождений КМА рекомендует располагать откаточные штреки лежачего бока от границ рудного тела на расстоянии

(IV.59)

(IV.59)

где Н — глубина разработки.

С. М. Липкович, используя результаты исследований С. Г. Авершина, предлагает определять расстояние штрека от границы залежи по величине зоны опорного давления (рис. IV.24, а)

(IV.60)

(IV.60)

где

Н

—

глубина работ от поверхности, м; h

— высота этажа, м;

—

коэффициент крепости пород лежачего

бока (для крепких пород можно принимать

0,8; для пород средней крепости— 1; для

слабых— 1,2).

—

коэффициент крепости пород лежачего

бока (для крепких пород можно принимать

0,8; для пород средней крепости— 1; для

слабых— 1,2).

Согласно теории горного давления, в нетронутом массиве торных пород существует весьма простое поле напряжений. На значительных глубинах и при больших давлениях (идеальный случай) коэффициент Пуассона стремится к 0,5, поэтому напряженное состояние массива можно принять гидростатическим, т. е.

σх = σу = σz = σ∞ = 𝜸Z , (IV.61)

где 𝜸 — плотность пород, т/м3; Z — расстояние от поверхности земли до центра выработки, м.

В результате проведения горных выработок происходит перераспределение напряжений в пределах определенной зоны с радиусом RB. Размеры зоны перераспределения определяются исследователями по-разному. Радиус зоны влияния горной выработки на окружающие породы принимается RB = от 2,1 до 3,4 или 2,3 до 2,5 наибольшего линейного размера выработки.

Очистное пространство (вкрест простирания) в панели можно рассматривать как выработку большого диаметра. Конечный размер его равен ширине выработанного пространства (сумма ширины отработанных блоков).

Следовательно, штрек и очистное пространство условно рассматриваются как две смежные выработки, оказывающие влияние друг на друга (см. рис. IV.24, б).

По мере продвижения фронта очистных работ от висячего бока к лежачему боку, или наоборот, горное давление будет оказывать все большее влияние на откаточные штреки лежачего или висячего боков. Принимая ширину выработанного пространства вкрест простирания как пролет выработки, равной мощности рудного тела, будем иметь: для мощных месторождений RB =2,5В, для сверх мощных месторождений RB = 2В, где RB — радиус влияния очистного пространства, м; В — ширина очистного пространства вкрест простирания, м. Отсюда удаленность штреков от границы залежи

Х= (2 - 2,5) m ; (IV.62)

где т — горизонтальная мощность залежи, м.

Полученное расстояние откаточного штрека до границы залежи необходимо проверять по принятому углу сдвижения пород и углу падения лежачего или висячего боков (рис. IV.24, в):

(IV.63)

(IV.63)

где

bn

— расстояние

откаточного штрека рабочего горизонта

от границы залежи, м;

—

расстояние (по горизонтали) от откаточного

штрека рабочего горизонта п

до

границы залежи на нижележащем горизонте

—

расстояние (по горизонтали) от откаточного

штрека рабочего горизонта п

до

границы залежи на нижележащем горизонте

,

м;

,

м;

—

высота нижележащего этажа, м; β —

принятый угол сдвижения пород лежачего

бока, градус; α — угол падения залежи

со стороны лежачего бока, градус.

—

высота нижележащего этажа, м; β —

принятый угол сдвижения пород лежачего

бока, градус; α — угол падения залежи

со стороны лежачего бока, градус.

Одиночная выработка круглого сечения (рис. IV.25, а, б, в) испытывает большое давление не только сверху, но также с боков и снизу за счет упругих поперечных деформаций пород, В общем случае можно считать, что в каждом элементарном объеме одна из главных осей напряжений направлена по радиусу σ2, а другая главная ось — по касательной к контуру выработки, и вдоль этой оси действуют максимальные сжимающие напряжения σ1 называемые окружными, (т. е. вдоль окружности). Сжимающие напряжения в радиальном направлении σ2, очевидно, снизятся до нуля у контура выработки (незакрепленной) и с удалением от выработки постепенно возрастут от нуля до величины, нормальной для нетронутого массива. Окружное же напряжение σ1 достигнет максимума близ выработки, а затем по мере удаления от выработки постепенно снизится до нормальной величины для нетронутого массива.

Увеличенное окружное давление принято называть опорным давлением. После проведения выработки давление расположенных над ней пород передается практически не на бесконечную площадь, а лишь на зоны, ограниченные по обеим сторонам длиной (рис. IV.25. г, д). Конфигурация этих зон определяется эпюрой давления, которое возрастает от нуля до максимума, а затем плавно снижается.

Эпюра характеризуется отношением ширины зоны влияния выработки по одну ее сторону к ширине самой выработки; коэффициент концентрации напряжений

где

—

максимальное вертикальное сжимающее

напряжение, Па. Отношение

—

максимальное вертикальное сжимающее

напряжение, Па. Отношение

по существу определяет величину

по существу определяет величину

Для идеально упругого материала не зависит от ширины пролета b.

Иногда, по данным отдельных замеров, это может быть отнесено и к породному массиву. Но в большинстве случаев зона опорного давления увеличивается в меньшей степени, чем ширина выработки.

Приближенно отношение

(IV.65)

(IV.65)

где

—

коэффициент влияния ширины пролета;

—

коэффициент влияния ширины пролета;

=0,8

-

1,5 — коэффициент влияния свойств пород.

Для трещиноватых пород средней крепости

=0,8

-

1,5 — коэффициент влияния свойств пород.

Для трещиноватых пород средней крепости

(IV.66)

(IV.66)

где Кф — коэффициент формы выработки в плане, учитывающий, что часть давления пород, расположенных над выработкой, воспринимается массивом по ее торцам. Изменяется от 0,7 при квадратной форме обнажения до 1 при большой (более трех пролетов) длине выработки.

При обособленных (см. рис. IV.25, а) и сближенных (рис. IV.25, ж, з) выработках опорное давление распределяется в интервале между ними. При большом горном давлении или непрочном породном массиве подготовительные выработки по возможности следует располагать на расстоянии

(IV.67)

(IV.67)

Выемку

руды желательно вести так, чтобы число

узких (шириной менее

)

участков

было минимальным. При небольшом

расстоянии между выработками

целесообразно возводить искусственные

опоры. Вместе с опорой целик образует

единую конструкцию, средняя часть

которой подвергается всестороннему

сжатию.

)

участков

было минимальным. При небольшом

расстоянии между выработками

целесообразно возводить искусственные

опоры. Вместе с опорой целик образует

единую конструкцию, средняя часть

которой подвергается всестороннему

сжатию.

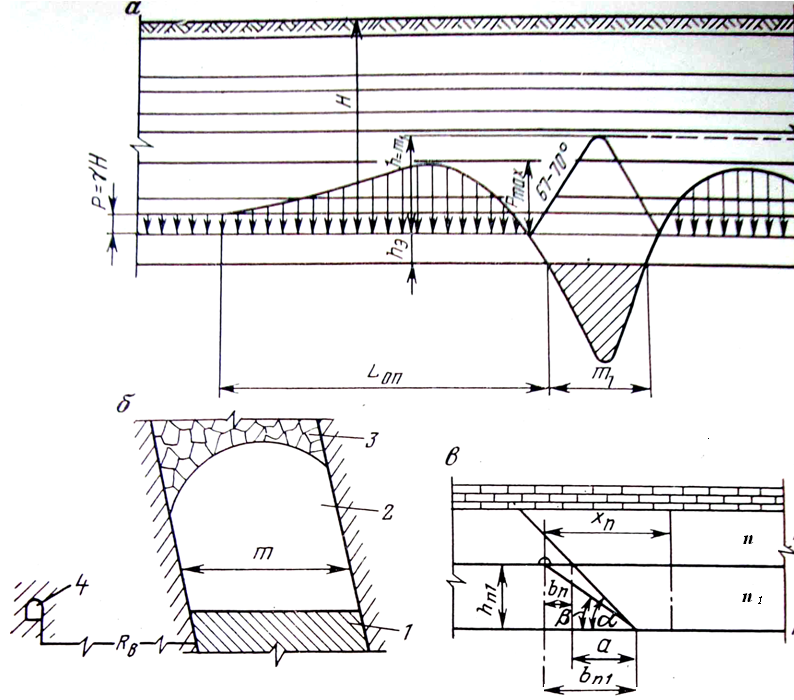

Рис. IV.24. К определению расстояния штрека от рудного тела:

а — по зоне опорного давления (H — глубина работ от поверхности; hЭ — высота этажа; LОП — зона опорного давления; — ширина очистного пространства); б — по зоне влияния очистных работ (1 — массив руды; 2 — очистное пространство; 3 — породы, подлежащие обрушению; 4 — откаточный штрек); в — по углу сдвижения породи углу падения залежи (bП — расстояние откаточного штрека (по горизонтали) от границы залежи на рабочем горизонте; bП1 — расстояние по горизонтали откаточного штрека рабочего горизонта л до границы залежи на нижележащем горизонте n1; β — принятый угол сдвижения пород лежачего бока, градус; α — угол падения залежи со стороны лежачего бока, градус)

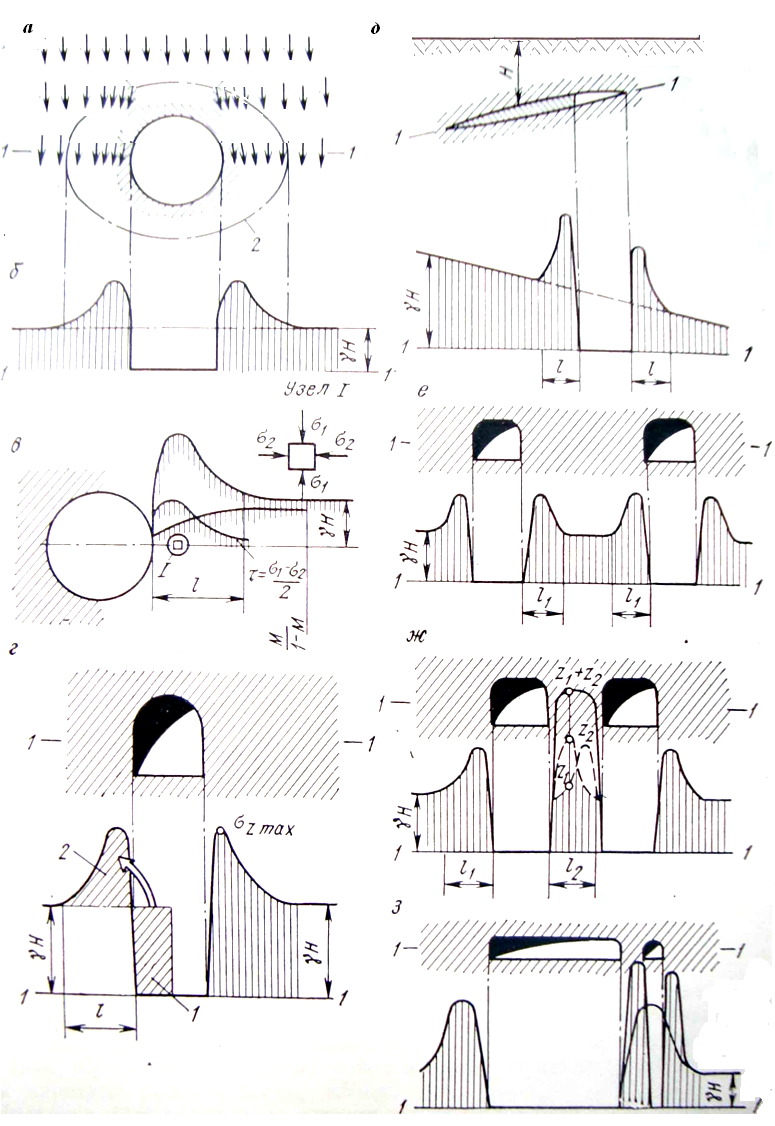

Рис. IV.25. Опорное давление для ряда случаев:

а, б, в – при одиночной одиночной выработке круглого сечения (а — схема; б — эпюра давления по линии 1 – 1; в - эпюра окружного δ1; радиального δ2 и сдвигающего τ напряжений в зоне опорного давления шириной l; 2 – граница зоны опорного давления); г - при отдельной выработке; д – при наклонном выработанном пространстве (эпюры по линии 1 — 1 для вертикальных сжимающих напряжений; площадь 2 равна площади 1, соответствующей силе тяжести пород над половиной выработки); е — при обособленных выработках (расстояние между выработками больше l1+l2); ж, з - при сближенных (расстояние между выработками меньше l1+l2) выработках (эпюры по линии 1 - 1 для вертикальных сжимающих напряжений; Z1 — опорное давление от правой выработки; Z2 — то же, от левой; Z1 +Z2 — суммарное опорное давление)

Расстояние полевых откаточных штреков от контура рудного тела, полученное расчетным путем, необходимо критически оценить по совокупности факторов: физико-механических свойств руды и вмещающих пород; глубины ведения очистных работ от поверхности: изменения плотности горных пород с глубиной; мощности рудного тела; высота этажа; применяемых систем разработки. Только после комплексного анализа можно принимать.