- •Аннотация

- •Список сокращений

- •Введение

- •Общие сведения о районе работ

- •Геолого-геофизическая изученность

- •Геологическое строение района работ

- •3.1. Стратиграфия

- •Тектоника

- •Нефтеносность

- •Гидрогеология

- •Геофизические методы контроля технического состояния ствола скважины.

- •4.1. Определение герметичности колонны

- •Гамма-каротаж

- •4.2. Контроль качества обсадных колонн

- •4.2.1. Одноколонная модель

- •4.2.2. Двухколонные модели

- •Методика проведения работ

- •5.1. Технические характеристики и конструкция приборов

- •5.1.1. Комплексный прибор «кса-т7»

- •5.1.2. Электромагнитный дефектоскоп эмдст-мп

- •5.2. Технология проведения работ

- •Интерпретация результатов исследований

- •6.1.Особенности решения основных задач прибором кса-т7

- •6.1.1. Выделение принимающих воду пластов

- •6.1.2. Выявление интервалов заколонного движения воды

- •6.1.3. Определение мест нарушения герметичности колонны

- •6.2. Возможности дефектоскопа эмдст-мп при исследовании колонн

- •6.2.1. Последовательность работы при обработке и интерпретации результатов

- •Результаты исследований

- •Заключение

- •Список использованной литературы Опубликованная литература

- •Фондовая литература

- •Список графических приложений

6.2.1. Последовательность работы при обработке и интерпретации результатов

Для обработки данных электромагнитного дефектоскопа применяется программное обеспечение EMDS_MP.

В программе EMDS_MP применен подход, основанный на поэтапной обработке и интерпретации материалов ЭМДСТ-МП. После загрузки кривых выполняется предварительная обработка (оценка качества материала, сглаживание, учёт эксцентриситета, учёт магнитного шума, нахождение муфт). Затем вычисляются дефектограммы, с их помощью определяются характерные дефекты колонн и уточняется конструкция скважины. Затем задается конструкция скважины. После этого выполняется расчёт толщины стенок труб. Результаты интерпретации записываются в файл или выводятся на печать.

Просмотр дефектограмм выполняется с целью оценки качества первичного материала; выявления аномальных зон; выявления конструктивных особенностей строения скважины (наличие башмаков колонн, вход в кондуктор, отбивка муфт первой и второй колонн); выявления зон перфорации, если они имеются, или крупных дефектов в виде снижения регистрируемого сигнала.

При предварительном просмотре измерений отмечаются:

зоны муфтовых соединений первой колонны (лучше видны на дефектограммах ранних и средних времен);

зоны муфтовых соединений второй колонны (видны на дефектограммах средних и поздних времен);

глубины расположения основных конструктивных элементов скважины ("башмак" третьей колонны, телескопические соединения, клапана различного назначения, пакеры, центраторы колонн, например - фонарного типа);

интервалы с возможными дефектами труб.

Также оценивается, к какой именно трубе относится тот или иной дефект, для чего сопоставляются дефектограммы на ранних и поздних временах.

В том случае, если аномальная зона достигает наибольшей амплитуды на ранних временах дефектограммы, и с увеличением времени ее амплитуда практически не изменяется, можно сделать предварительное заключение о принадлежности дефекта к ближней исследуемой колонне, а если наоборот, то дефект во второй колонне.

П

ри

отсутствии износа, и других нарушений

стенки труб дефектограммы имеют ровный

ход во всем интервале исследования,

муфты отбиваются равномерно и отмечаются

резким увеличением сигнала. Муфты первой

колонны (внутренней) наиболее ярко

проявляются на дефектограммах,

зарегистрированных на ранних временах.

Муфты второй и третьей (внешней) колонн

- на более поздних временах.

ри

отсутствии износа, и других нарушений

стенки труб дефектограммы имеют ровный

ход во всем интервале исследования,

муфты отбиваются равномерно и отмечаются

резким увеличением сигнала. Муфты первой

колонны (внутренней) наиболее ярко

проявляются на дефектограммах,

зарегистрированных на ранних временах.

Муфты второй и третьей (внешней) колонн

- на более поздних временах.

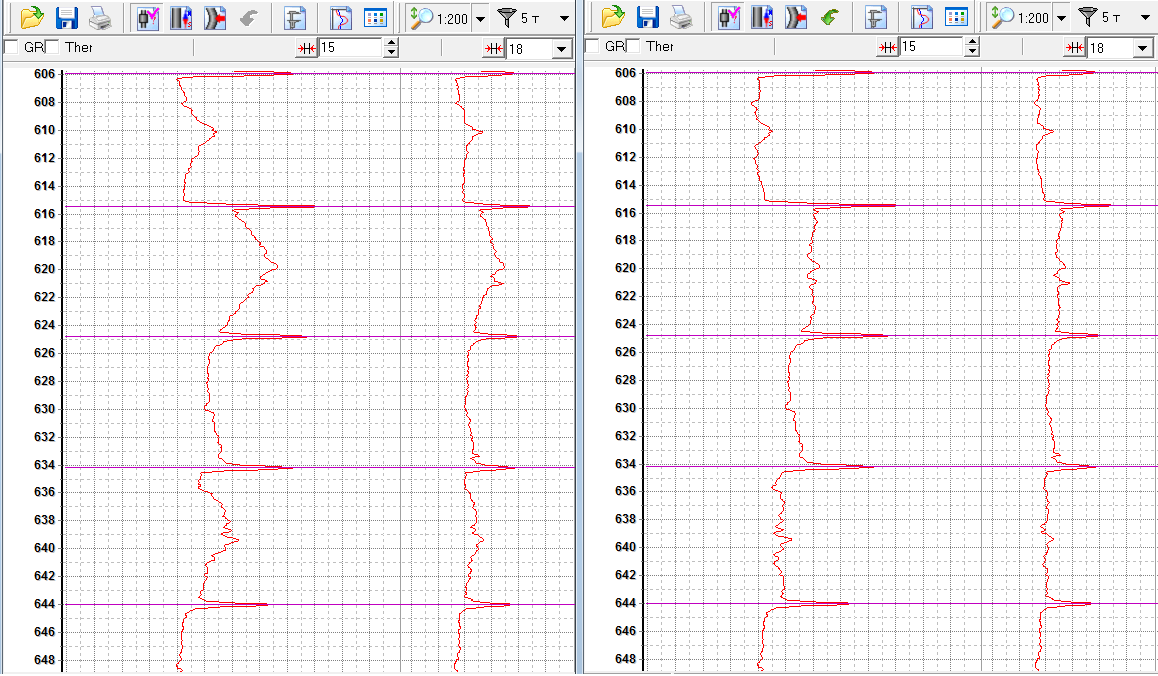

Рис. 6.5 Пример учета эксцентриситета в интервалах : 608-614, 616-624, 636-641./3/

Вход в колонну отмечается резким повышением общего уровня записи каротажных диаграмм на поздних временах от отмеченной глубины до устья скважины. Причем аналогично отмечаются как «башмаки» второй. Так и «башмаки» третьей колонн.

Пакерные системы и т.п. отмечаются контрастным повышением уровня записи в пределах выделенного интервала, а также резко изменяющейся амплитудой сигнала.

Касание НКТ к эксплуатационной колонне приводит к увеличению сигнала на ранних временных задержках (рис.6.5). Чтобы убрать это влияние, необходимо выделить муфты и провести «учет эсцентриситета»

После выделения ряда аномальных зон, обусловленных конструктивными элементами скважины, внимание должно быть сосредоточено на аномалиях, предположительно связанных с дефектами в колоннах.

В первой (внутренней) колонне:

участки активной коррозии;

сквозные «трещины» вдоль оси трубы - от 50 мм и более;

«поперечная трещина» - 0,3 периметра колонны.

во второй (внешней) колонне, через НКТ:

участки активной коррозии;

сквозные трещины от 170 мм и более по вертикали;

разрыв второй колонны – от 150 мм

Участки коррозии отмечаются на диаграммах как зоны локального понижения сигнала, приуроченные к той или иной колонне. Следует отметить, что по материалам сопоставления с фактическими данными и с материалами других методов ГИС зоны коррозии, как правило, возникают на местах какого-либо раннего механического износа колонны либо в местах, близких к негерметичным муфтовым соединениям. Также выявлены интервалы развития коррозии против пластов, насыщенных высокоминерализованной водой.

Сквозные трещины, дефекты, нарушения целостности колонны на диаграммах отмечаются как интервалы резкого понижения уровня сигнала (сокращение переходного процесса), отмечающиеся на всех временных задержках. Подобного рода аномалиями могут отмечаться зоны кумулятивной перфорации, при которой нередко происходит растрескивание колонны в месте удара, но это происходит далеко не для каждого заряда, и метод не может быть рекомендован в качестве средства контроля количества отверстий кумулятивной перфорации и, тем более, сверлящей перфорации.

Растрескивание труб в интервале перфорации, сопровождающееся обычно увеличением диаметра. Может вызвать сильную аномалию, эквивалентную уменьшению кажущейся толщины на несколько миллиметров. На спектре дефектограммы они отмечаются черным цветом.

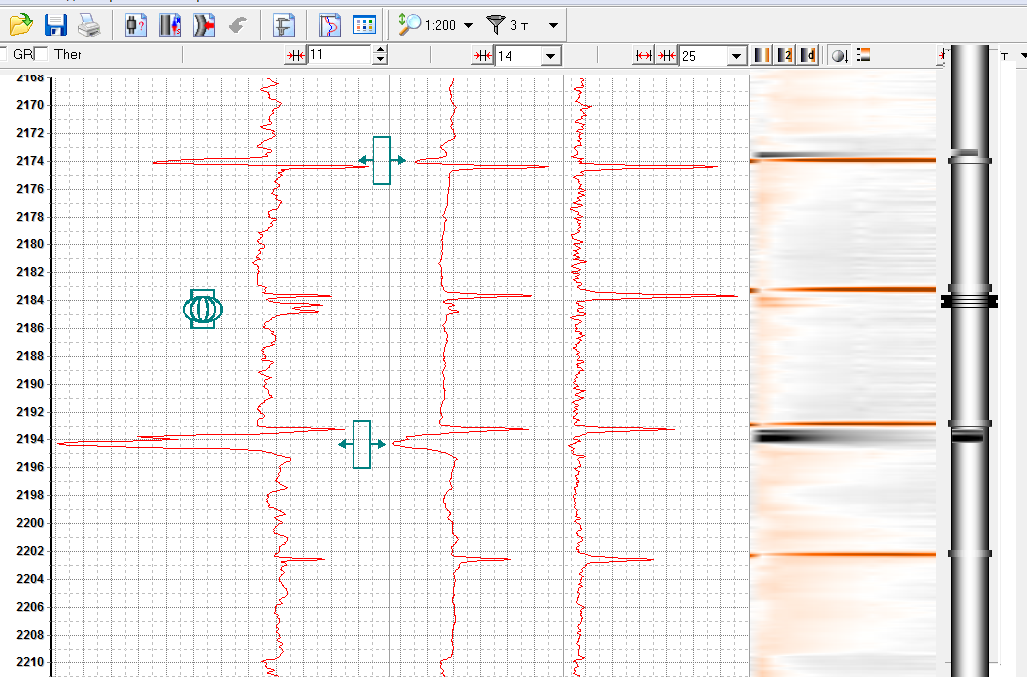

На рис.6.6 приведен пример определения нарушения в ЭК. На 11-14 каналах на глубинах 2174м и 2194,5м прослеживается падение сигнала. На ранних временах (11 канал) проявляются центрирующей фонарь. На спектре дефектограммы также отмечается дефект в ближней зоне (черные аномалии).

В ином случае, когда аномалия не проявляется на ранних временах, а на поздних временах достигается значительное падение амплитуды сигнала, дефект должен быть предварительно отнесен ко второй колонне.

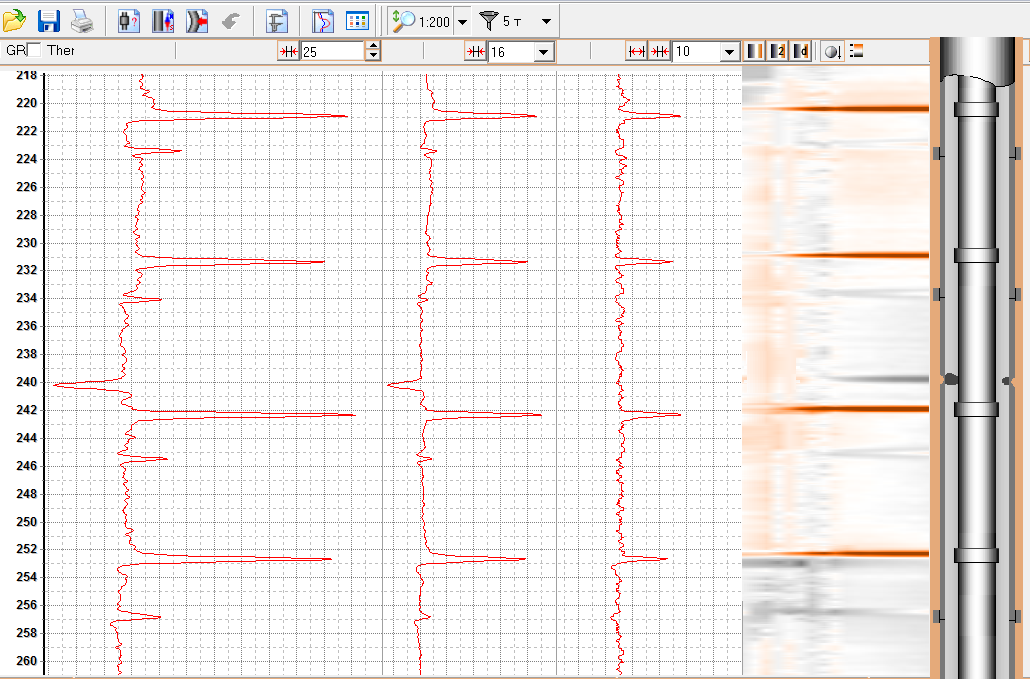

Н

а

рис.6.7 приведен пример выявления нарушений

в кондукторе (d=245мм)

через эксплуатационную колонну (d=168мм).

На 10-ом канале понижения сигнала не

отмечается, что свидетельствует о

целостности ЭК на поздних временах

16-25 каналы в интервале 240- 240,5м аномалия

с понижением амплитуды.

а

рис.6.7 приведен пример выявления нарушений

в кондукторе (d=245мм)

через эксплуатационную колонну (d=168мм).

На 10-ом канале понижения сигнала не

отмечается, что свидетельствует о

целостности ЭК на поздних временах

16-25 каналы в интервале 240- 240,5м аномалия

с понижением амплитуды.

Рис.6.6 Пример выявления нарушений в ЭК (168мм)./11/

Рис.6.7 Пример регистрации нарушения во второй колонне в интеравале

240-240.5м./11/

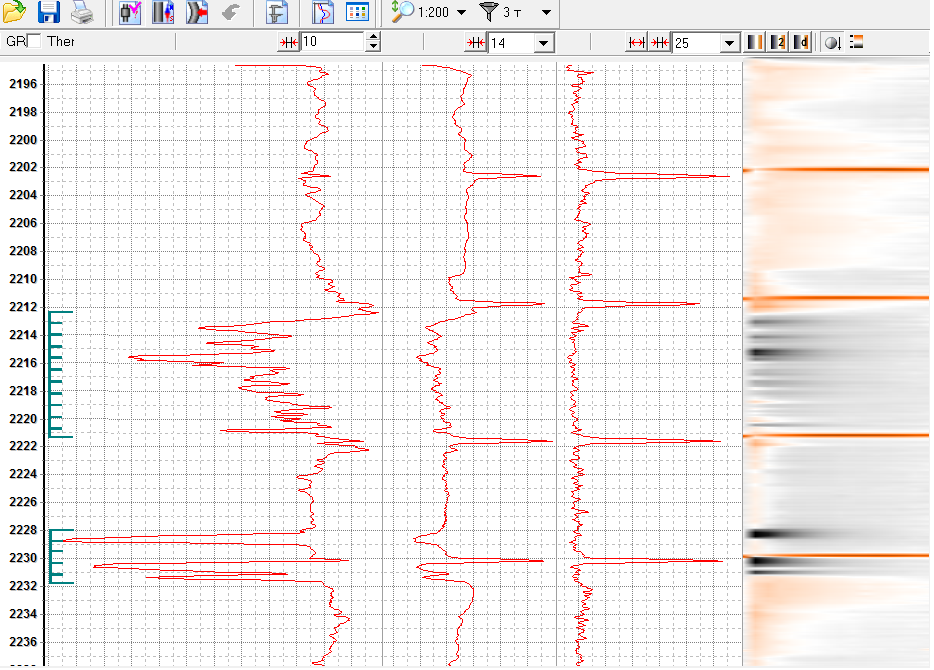

Н

а

рис.6.8 приведен пример выделения интервала

кумулятивной перфорации, проведенный

бескорпусным перфоратором. Перфорация

такого вида определяется на ранних (10)

и средних (14) каналах. На поздних временах

в интервале перфорации существенных

аномалий нет.

а

рис.6.8 приведен пример выделения интервала

кумулятивной перфорации, проведенный

бескорпусным перфоратором. Перфорация

такого вида определяется на ранних (10)

и средних (14) каналах. На поздних временах

в интервале перфорации существенных

аномалий нет.

Рис.6.8 Пример определения интервалов перфорации./11/

Большие осложнения при проведении интерпретации могут создавать зоны локального намагничивания колонн, обусловленные различными факторами технического характера.

Сильная остаточная намагниченность труб проявляется в виде резких колебательных аномалий разных знаков внутри секции, причем чаще положительные аномалии по амплитуде меньше, чем отрицательные. Аномалии при сильной намагниченности проявляются на всех каналах. Возможен эффект как по всей колонне, так и в ряде отдельных секций. При сильной намагниченности возможна дополнительная погрешность измерения толщины стенок труб до 0.4 мм.

Такого рода зоны, как правило, отмечаются операторами еще при проведении основного замера в скважине. Рекомендуется для отбраковки этих помех проводить контрольные записи выделенных интервалов на измененной скорости каротажа, например, вдвое уменьшенной по отношению к основной. При этом аномалии, обусловленные зонами намагничивания металла колонн, резко изменяются по амплитуде (при уменьшении скорости - уменьшается амплитуда) в отличие от аномалий, связанных с дефектами, амплитуда которых не меняется. Такого рода зоны могут создать большие сложности в тех случаях, когда необходимо детально исследовать толщину стенок первой или второй колонн в данном интервале. В таких случаях можно рекомендовать снижение скорости записи при каротаже до минимально возможной в пределах данного интервала.