- •Глава 1. Предмет, методы психологии

- •1.4. Структура психики человека

- •1.5. Отрасли психологии

- •1.6. Методы психологии

- •Глава 2. Понятия «организм»,

- •2.3. Структура личности

- •Глава 3. Человек как индивид

- •3,1. Пол и возраст

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 4. Человек как субъект

- •Восприятие

- •Вопросы для самопроверки

- •Глава 5. Возрастная периодизация психического развития

- •5.2. Развитие как процесс

- •5.6. Развитие личности

- •Глава 6. Основные ступени развития

- •6.2. Раннее детство

- •6.3. Дошкольный возраст

- •Глава 7. Психологические особенности различных видов деятельности

- •7.1. Развитие деятельности

- •4 Субтест. Обобщение

- •7.4. Развитие общения

- •7.4.2. Развитие общения ребенка со взрослыми и сверстниками

5.6. Развитие личности

Социализация личности

Развитие личности происходит в общем контексте «жизненного пути» человека (С.Л. Рубинштейн). Б.Г. Ананьев определяет жизненный путь человека как историю «формирования и развития личности в определенном обществе, современника определенной эпохи и сверстника определенного поколения*. По Б.Г. Ананьеву, жизненный путь имеет определенные фазы, связанные с изменениями в образе жизни, системе отношений, жизненной программе и т. д.

Развитие личности как процесс социализации индивида осуществляется в определенных социальных условиях семьи, ближайшего ок- : ружения, региона, страны, в определенных социально-политических, экономических условиях, в этносоциокультурных, национальных тра-дициях того народа, представителем которого он является. В то же время на каждой фазе жизненного пути, как подчеркивал Л.С. Выготский, складываются определенные социальные ситуации развития как своеобразное отношение ребенка и окружающей его социальной действительности. Адаптация к действующим в обществе нормам, формам взаимодействия сменяется фазой индивидуализации, поиском средств и способов обозначения своей индивидуальности, непохоже- I сти, а затем фазой интеграции личности в общности — все это меха- I низмы личностного развития (по А.В. Петровскому).

Социализация личности представляет собой процесс формирования личности в определенных социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе которого человек преобразует социальный опыт в собственные ценности и ориентации, избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые приняты в обществе или группе. Нормы поведения, нормы морали, I убеждения человека определяются теми нормами, которые приняты в I данном обществе. Например, в нашем обществе плюнуть на кого-то i — это символ презрения, а у представителей племени масаи — это Выражение любви и благословения. Или в странах Азии принято I ждать от гостя отрыжки после еды в знак того, что он вполне удов- I летворен, а в нашем обществе это некультурно, т. е. правила поведе- I ния, приличия, нормы морали неодинаковы в разных обществах и |

262

соответственно поведение людей, воспитанных под влиянием различных обществ, будет различаться. Выделяют следующие стадии социализации:

Первичная социализация, или стадия адаптации (от рождения до подросткового периода ребенок усваивает социальный опыт некритически, адаптируется, приспосабливается, подражает).

Стадия индивидуализации (появляется желание выделить себя среди других, критическое отношение к общественным нормам поведения). В подростковом возрасте стадия индивидуализации, самоопределения «мир и я» характеризуется как промежуточная социализация, т. к. все еще неустойчиво в мировоззрении и характере подростка.

Юношеский возраст (18-25 лет) характеризуется как устойчиво концептуальная социализация, когда вырабатываются устойчивые свойства личности.

3. Стадия интеграции (появляется желание найти свое место в обществе, «вписаться» в общество). Интеграция проходит благопо лучно, если свойства человека принимаются группой, обществом. Если не принимаются, возможны следующие исходы:

сохранение своей непохожести и появление агрессивных взаимодействий (взаимоотношений) с людьми и обществом;

изменение себя, «стать как все» — конформизм, внешнее соглашательство, адаптация.

Трудовая стадия социализации охватывает весь период зрелости человека, весь период его трудовой деятельности, когда человек не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его за счет активного воздействия человека на среду через свою деятельность.

Послетрудовая стадия социализации рассматривает пожилой возраст как возраст, вносящий существенный вклад в воспроизводство социального опыта, в процесс передачи его новым поколениям.

Каждый человек, живущий в обществе, включен во множество различных социальных групп (семья, учебная группа, дружеская компания и т. д.).

В каждой из этих групп он занимает определенное положение, обладает неким статусом, к нему предъявляются определенные ожидания. Один и тот же человек должен вести себя в одной ситуации как отец, в другой — как друг, в третьей — как начальник, т. е. выступать в разных ролях.

Социальная роль *- соответствующий принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе, в системе межличностных отношений.

Освоение социальных ролей — часть процесса социализации личности, непременное условие «врастания» человека в общество себе подобных. Социализацией называется процесс и результат усвоения

263

и активного воспроизведения индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. ч

Примерами социальных ролей являются также половые роли (мужское или женское поведение), профессиональные роли. Усваивая социальные роли, человек усваивает социальные стандарты поведения, учится оценивать себя со стороны и осуществлять самоконтроль. Однако, поскольку в реальной жизни человек включен во многие деятельности и отношения, вынужден исполнять разные роли, требования к которым могут быть противоречивыми, возникает необходимость в некотором механизме, который позволил бы человеку сохранить целостность своего «Я» в условиях множественных связей с миром (т. е. оставаться самим собой, исполняя различные роли). Личность (а точнее, сформированная подструктура направленности) как раз и является тем механизмом, функциональным органом, который позволяет интегрировать свое Я и собственную жизнедеятельность, осуществлять нравственную оценку своих поступков, находить свое место не только в отдельной социальной "группе, но и в жизни в целом, вырабатывать смысл своего существования, отказываться от одного в пользу другого.

Таким образом, развитая личность может использовать ролевое поведение как инструмент адаптации к определенным социальным ситуациям, в то же время не сливаясь, не идентифицируясь с ролью.

Ролевая концепция личности возникла в американской социальной психологии в 30-х годах XX в. (Ч. Кули, Дж. Мид) и получила распространение в различных социологических течениях, прежде всего в структурно-функциональном анализе. Т. Парсонс и его последователи рассматривают личность как функцию от того множества социальных ролей, которые присущи любому индивиду в том или ином обществе.

Чарлз Кули считал, что личность формируется на основе множества взаимодействий людей с окружающим миром. В процессе этих взаимодействий люди создают свое «зеркальное Я». «Зеркальное Я» состоит из трех элементов:

1) того, как, по нашему мнению, нас воспринимают другие («Я уверена, что люди обращают внимание на мою новую прическу»);

2) того, как, по нашему мнению, они реагируют на то, что видят («Я уверена, что им нравится моя новая прическа»);

3) того, как мы отвечаем на воспринятую нами реакцию других' («Видимо, я буду всегда так причесываться»).

Эта теория придает важное значение нашей интерпретации мыслей и чувств других людей. Американский психолог Джордж Герберт Мид пошел дальше в своем анализе процесса развития нашего «Я». Как и Кули, он считал, что «Я» — продукт социальный, формирующийся на основе взаимоотношений с другими людьми. В начале, будучи

264

маленькими детьми, мы не способны объяснять себе мотивы поведения других. Научившись осмысливать свое поведение, дети делают тем самым первый шаг в жизнь. Научившись думать о себе, они могут думать и о других; ребенок начинает приобретать чувство своего «Я».

По мнению Мида, процесс формирования личности включает различные стадии. Первая — имитация. На этой стадии дети копируют поведение взрослых, не понимая его. Затем следует игровая стадия когда дети понимают поведение как исполнение определенных ролей врача, пожарного, автогонщика и т. д.; в процессе игры они воспроизводят эти роли.

Социальный статус. Систематизация социальных ролей

Каждый человек в социальной системе занимает несколько позиций. Каждая из этих позиций, предполагающая определенные права и обязанности, называется статусом. Человек может иметь несколько статусов, но чаще всего только один определяет его положение в обществе. Этот статус называется главным, или интегральным. Часто бывает так, что главный, или интегральный, статус обусловлен должностью (например, директор, профессор). Социальный статус отражается как во внешнем поведении и облике (одежде, жаргоне и иных знаках социальной и профессиональной принадлежности), так и во внутренней позиции (в установках, ценностных ориентациях, мотивациях и т. д.).

Отличают предписанные и приобретенные статусы. Предписан ный — это навязанный обществом вне зависимости от усилий и заслуг личности. Он обусловливается этническим происхождением, местом рождения, семьей и т. д. Приобретенный (достигнутый) статус определяется усилиями самого человека (например, писатель, ученый, директор и т. д.). Выделяются также естественный и профессионально-должностной статусы. Естественный статус личности предполагает существенные и относительно устойчивые характеристики человека (мужчины и женщины, детство, юность, зрелость, старость и т. д.). Профессионально-должностной — это базисный статус личности, для взрослого человека чаще всего являющийся основой интегрального статуса. В нем фиксируется социальное, экономическое и производственно-тех ническое положение (банкир, инженер, адвокат и т. д.).

Социальный статус обозначает конкретное место, которое занимает индивид в данной социальной системе. Совокупность требова ний, предъявляемых индивиду обществом, образует содержание социальной роли. Социальная роль — это совокупность действий, которые должен выполнить человек, занимающий данный статус в социальной системе. Каждый статус обычно включает ряд ролей. Сово-

265

купность ролей, вытекающих из данного статуса, называется ролевым набором.

Социальная роль распадается на ролевые ожидания — то, чего согласно «правилам игры» ждут от той или иной роли, и на ролевое поведение — то, что человек реально выполняет в рамках своей роли. Всякий раз, беря на себя ту или иную роль, человек более или менее четко представляет связанные с ней права и обязанности, приблизительно знает схему и последовательность действий и строит свое поведение в соответствии с ожиданиями окружающих. Общество при этом следит, чтобы все делалось «как надо». Для этого существует целая система социального контроля — от общественного мнения до правоохранительных органов и соответствующая ей система социальных санкций — от порицания, осуждения до насильственного пресечения.

Ролевые и внутршшчностные конфликты

Человек выполняет много разных ролей, и каждый раз ему требуется быть каким-то иным, чтобы получить одобрение и признание. Однако роли эти не должны быть противоречивыми, несовместимыми. Если одному и тому же человеку предъявляют противоположные социальные требования, может возникнуть конфликт ролей. В этом случае формируется противоречивая личность, либо он выбирает лишь какие-то одни требования, игнорируя все другие требования и роли, другие группы людей. При этом человек отходит от лиц, которые его недооценивают, и стремится сблизится с тем, кто его ценит.

В разных ситуациях человек исполняет разные роли, однако в чем-то постоянно остается самим собой, т. е. ролевое поведение (П) — своеобразное сочетание ролей (Р) и индивидуальности (Я) личности исполнителя.

Каждая роль накладывает известный отпечаток на личность, на самосознание человека, т. к. человек мобилизует ресурсы своего организма и психики для исполнения той или иной роли. Иногда возникает внутриличностный конфликт, когда человек вынужден исполнять роль, представления о которой не соответствуют его представлению о себе, его индивидуальному «Я».

Возможны следующие виды внутриличностных конфликтов:

если «роль» выше возможностей «Я», человеку грозит переутомление, появление неуверенности в себе;

если «роль» ниже возможностей «Я» является недостойной, унизительной для человека, разрешение этого конфликта может принять разные формы: а) объективное изменение ситуации (например, человек неудовлетворен своей профессией, начинает учиться и своими практическими делами доказывает то, что ему по плечу более трудные и интересные дела); б) не имея возможности изменить ситуацию, человек изменяет ее «только для себя», отказываясь от исполнения

266

противоречащей его «Я» роли; в) конфликт между ролью и «Я» не разрешается, а устраняется из сферы сознания, подавляется, в резуль тате в поступках, чувствах, сознании человека явно не проявляется существование конфликта между «Я» и ролью, но внутреннее напряжение нарастает и «прорывается» на «козлах отпущения» (человек «срывает зло» на своих подчиненных и близких); г) «рационализаци ей» называется случай, когда человек, вынужденный выполнять не соответствующую его «Я» роль, уверяет себя и других, что он это делает исключительно по собственному желанию; д) «неадекватное поведение» проявляется в замене влечения к недоступной человеку роли стремлением исполнить роль противоположную: так, ребенок, нуждающийся в нежности и ласке, но не надеющийся получить роль любимого, начинает вести себя подчеркнуто грубо и нахально; е) человек, сказавшийся в не соответствующей его «Я» роли, обращает свой гнев против себя, обвиняет себя или считает себя неудачником.

Что .побуждает человека освоить ту или иную социальную роль? Во-первых, внешние требования, своеобразное психологическое давление значимых для человека людей побуждает освоить роль, но все-таки более существенно влияют внутренние мотивы:

если выполнение каких-либо желаний человека возможно через овладение им определенной ролью и для него заманчивы те права, те льготы, которые доступны исполнению определенной роли; .

если овладение ролью позволяет человеку приобрести социально-психологическую защищенность, дает возможность иметь более приятные социальные отношения с другими людьми, получить их признание, любовь, одобрение, уважение, то человек способен приложить максимум усилий для овладения этой социальной ролью. Таким образом, действия человека, его активность обусловлены прежде всего внутренними побудительными силами, его мотивами, потребностями, желаниями.

Процесс социализации никогда не кончается. Наиболее интенсивно социализация осуществляется в детстве и юности, но развитие личности продолжается и в среднем и пожилом возрасте.

Психоаналитическая концепция развития Фрейда

Фрейд отмечает, что всякий человек рождается с врожденными сексуальными инотинктами, с врожденной бессознательной внутренней психической инстанцией — «Оно», которая является наследственным фактором развития, а влияние внешней среды, общества обусловливает возникновение сознания «Я» и «Сверх-Я» (внутреннего морального цензора, совести).

На уровень сознания «Я» давит бессознательное «Оно» и «Сверх-Я» (совесть), давит наследственность и внешняя среда, причем средо-

267

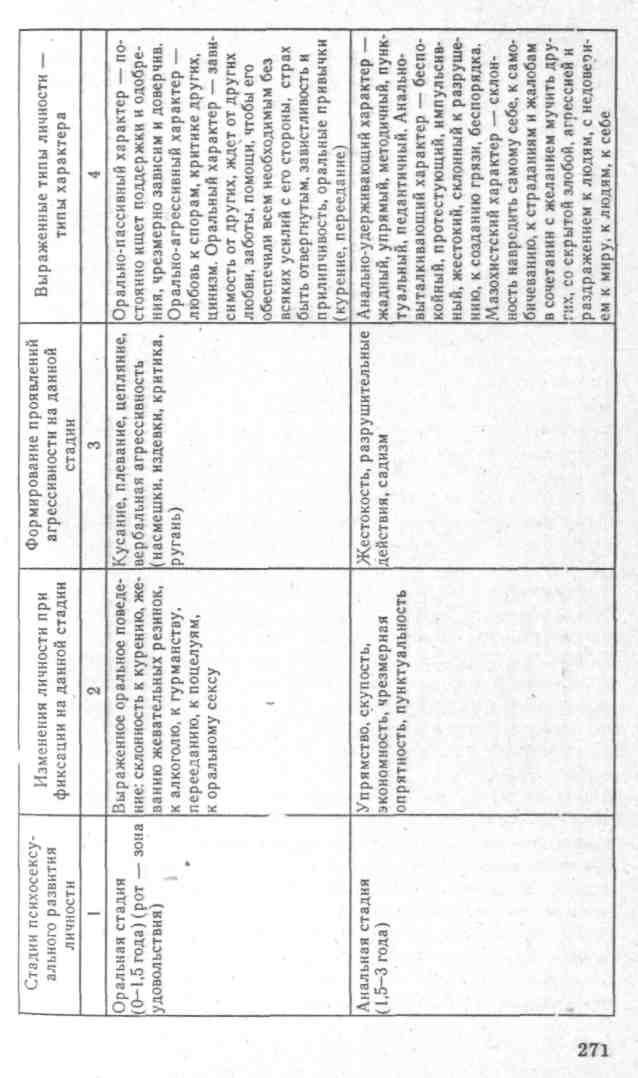

вые влияния вытесняют сексуальные влечения — они находятся с ними в антагонистических, противоречивых отношениях. А общество выступает как источник всевозможных травм. На этой основе возникает теория развития как теория детских травм. Развитие личности рассматривается Фрейдом как совпадающее с психосексуальным развитием ребенка. Особенности протекания психосексуальных стадий развития ребенка (оральная, анальная, фаллическая, генитальная стадии) обусловливают ход жизненной судьбы, тип характера и личности, разновидность нарушений психики взрослого человека. Каждый из этапов психосексуального развития характеризуется определенным способом проявления половой энергии — либидо через эрогенные зоны, присущие данному возрасту. Если либидо удовлетворяется неадекватным образом, человек рискует остановиться на этой стадии и у него фиксируются определенные черты личности. При фиксации на оральной стадии (в период младенчества зоной удовольствия является рот, сосание, и если младенец испытывает дефицит либо переизбыток указанных ощущений, то может произойти «застревание», фиксация на этой стадии, эти потребности могут стать ведущими для человека) формируются некоторые черты личности: ненасытность, жадность, неудовлетворенность всем предлагаемым, стремление получать удовольствие через рот — привычки курения, выпивки, гурманства, словесной агрессивности, орального секса и т. п. Уже на оральной стадии, согласно представлениям Фрейда, люди делятся на оптимистов и пессимистов.

Фиксация на анальной стадии (с года до 2 лет ребенок начинает получать удовольствие от выполнения физиологических функций выделения, осваивает навыки чистоплотности, туалета) закрепляет такие черты личности, как пунктуальность, скупость, чрезмерная чистоплотность, упрямство, скрытность, агрессивность, накопительство, экономность, склонность к коллекционированию. Под влиянием общества, воспитания, усвоения социальных норм поведения у ребенка формируется уровень сознания «Я», который постепенно укрепляется и начинает управлять, контролировать бессознательную часть психики «Оно», управлять частично желаниями ребенка. На фаллической стадии (с 2 до 5 лет ребенок начинает проявлять интерес к половым различиям, к половым органам, к интимной жизни родителей, формируется Эдипов комплекс — сложное противоречивое психологическое состояние ребенка, характеризующееся повышенной привязанностью, любовью, сексуальным влечением к родителю противоположного пола и скрытым враждебным отношением к родителю своего пола) ребенок интересуется и манипулирует своими половыми органами, испытывает Эдипов комплекс, по мере преодоления которого формируется «Сверх-Я», а также происходит психологическое дистанцирование с родителем противоположного пола и отождествление себя с родителем одного с ним пола. В результате ребенок приобщается к

268

ценностям, ролям, установкам, свойственным его полу. Фиксация на этой стадии может лежать в основе некоторых гомосексуальных ориентации, а также может толкнуть на поиск партнера, который был бы «заменой» родителей. По мнению Фрейда, самые важные периоды в жизни ребенка завершаются до пяти лет: именно в это время формируются главные структуры личности (уже сформированы структуры «Я» и «Сверх-Я»). Фаллической стадии соответствует зарождение таких черт личности, как самонаблюдение, благоразумие, рациональное мышление, утрирование социальных проявлений поведения, свойственных тому или иному полу. Латентная стадия (5-12 лет) характеризуется снижением полового интереса, психическая инстанция «Я» полностью контролирует потребности «Оно», энергия человека направлена на школьное обучение, освоение общечеловеческого опыта и культуры, освоение различных форм поведения, свойственных данному полу, на установление дружеских отношений со сверстниками и взрослыми за пределами семейного окружения. Генитальная пубертатная стадия (12-18 лет, стадия полового созревания и формирования устойчивых интересов к лицам противоположного пола) характеризуется возвращением детских сексуальных стремлений, все бывшие эрогенные зоны объединяются, и появляется стремление к нормальному сексуальному общению. Однако осуществление нормального сексуального общения может быть затруднено и тогда возможны регрессии, возвраты к прежним стадиям развития: усиление агрессивных стремлений «Оно», возврат Эдипова комплекса и стремлений к гомосексуальности, к предпочтительному выбору и общению с лицами своего пола. Нормальное развитие, по Фрейду, происходит с помощью механизма сублимации (сублимация — преобразование энергии подавленных запретных сексуальных или агрессивных желаний в такие виды деятельности, которые разрешены в обществе: труд, учеба, спорт, искусство, наука, общественная активность и т. п.), а развитие, которое происходит посредством механизмов вытеснения, регрессии или фиксации рождает патологические характеры. Описаны два наиболее ярких типа характера, формирующихся на генитальной стадии, — психическая гомосексуальность и нарциссизм. Люди с психической гомосексуальностью не проявляют гомосексуальность как половое извращение, а строят свою жизнь на основе предпочтения общества друзей семье и 'создают тесные связи в компаниях лиц своего пола, предпочитают дружбу и общественную деятельность в обществе лиц своего пола. Нарциссизм — вся энергия либидо направляется человеком на самого себя, все внимание направлено на себя, свои действия, свои переживания, главное место занимает самоудовлетворенность и самодовольство.

Главными критериями достижения психологической зрелости Фрейд считал стремление работать, создавать нечто полезное и ценное и способность любить другого человека ради него самого.

26У

270

Концепции развития личности Адлера и Берна

Процесс развития личности рассматривается как процесс преодоления чувства неполноценности ребенка, который может проходить разными путями, обусловливая разные типы личности и разные стили жизненного сценария и реальной жизни человека. Представим основные идеи указанных концепций в виде схем.

Развитие личности по Адлеру

В детстве:

Чувство неполноценности, беспомощности —» Стиль жизни:

1. Стремление расти, стать лучше, самоутверждение через са мосовершенствование, развитие способностей, умений.

Условия саморазвития:

заинтересованность в благополучии других;

социальные интересы;

сотрудничество с людьми.

Стремление к превосходству за счет унижения и господства над другими (при отсутствии социального интереса).

Комплекс неполноценности — формы проявления:

274

пассивность, неверие в себя;

критичность к другим;

агрессивность, враждебность к другим; —■ комплекс превосходства и власти.

Причины закрепления комплекса неполноценности:

органическая неполноценность, частые болезни ребенка;

избалованность ребенка;

отверженность ребенка (нежеланный нелюбимый ребенок);

фиксация на неудачах, школьных и жизненных трудностях. ■*

Развитие личности по Э. Берну

Зависимость психологической позиции от факторов воспитания

Негативный вариант личностного развития

В детстве у ребенка чувство зависимости от других, беспомощности, неполноценности («Лягушка», «Я — плохой», «Проигрывающий»). Типичное состояние Лягушки:

обвинение других («Преследователь»);

оправдание себя («Жертва»);

«Почему мне не везет?»;

манипуляция собой и другими, прячут свои истинное лицо. Подтвержение от взрослых «нехорошести» ребенка. Психологическая позиция:

1. «Я — нехороший + Другие — хорошие» — комплекс неполно ценности». Варианты:

пассивный неудачник («зеленая Лягушка»). Кредо: «Моя жизнь немного стоит»);

стремление улучшить себя с помощью каких-то предметов (внешнее превосходство за счет модной одежды, богатой автомашины и т. п.);

улучшить себя за счет достижения успехов в карьере, спорте, сексе (внешнее превосходство).

+ отверженность;

+ противоречивое поведение родителей;

+ жесткие наказания.

2. «Я — нехороший, Другие — плохие» — полная безнадежность («серая Лягушка»). Кредо: «Жить вообще не стоит!». Возможные ис ходы: неудачи, алкоголизм, наркотики, самоубийства.

+ побои или

+ избалованность.

3. «Другие — плохие, Я — хороший». Кредо: «Чужая жизнь не много стоит!». Возможные исходы:

1) «Жертва» («Меня все не любят, все плохие»)

275

Желание делать больно другим, стремление к агрессии: словес-, ная агрессия (критика других) либо физическая агрессия, убийства.

Желание распоряжаться другими, стремление к власти.

Позитивный вариант личностного развития («Принц», «Выигрывающий»):

Утверждения взрослых о положительных качествах ребенка.

+ принятие ребенка, какой он есть;

+ усилия самого человека по самосовершенствованию;

+ признание человеком своих прав и таких же прав за другими;

+ стремление быть самим собой;

+ принятие ответственности за свою жизнь;

+ стремление сделать жизнь вокруг себя лучше;

+ продуктивный подход к неудачам: «Так не получилось, как найти другой способ решения проблемы?».

+ заинтересованность в благополучии других, в сотрудничестве с людьми.

Психологическая позиция:

4. «Я — хороший, Другие — хорошие, Жизнь — хороша» — Принц, Выигрывающий. Кредо: «Жизнь стоит того, чтобы жить!»

Стать Выигрывающим можно только сознательно и целеустремленно! «Общая позиция» и «половая позиция» могут не совпадать: («Я хорошая, но как женщина некрасивая, нехозяйственная, плохая»).

Детские переживания —> Детские решения —> Психологические позиции -> Сценарий -» Реальная судьба.

Сценарий — то, что в детстве человек планирует совершить в будущем (определяет, чему радоваться и чему огорчаться, как относиться к себе и другим, на ком жениться и сколько иметь детей, когда и от чего умереть, хороший или плохой конец сценария). Общий план жизни формируется в раннем детстве (от 2 до 5 лет) под влиянием: И родительского программирования (слов, предписаний, инструкций,

образцов поведения родителей) + сказки, мультики, книги; Я и детского решения на основе переживаний; ■ формирующейся психологической позиции.

Под выбранный сценарий человек неосознанно подбирает соответствующих людей, ситуации и обстоятельства.

Реальная судьба (Жизненный путь) — что происходит в действительности — определена сценарием, генетическим кодом, внешними обстоятельствами, решениями человека. Тип судьбы может быть сценарным или несценарным.

Бихевиоризм и развитие личности

В начале XX века в США возникла психологическая теория бихевиоризма (от английского behavior — поведение), которая с помощью

276

Сумма реакций достижения (реакции, приемы достижения успеха, выполнения целей и желаний).

Сумма реакций приспособления (к внешней среде, к людям).

Сумма защитных реакций (рационализации, вытеснения, отрицания и т. п.).

Сумма реакций избегания (предотвращение и уход из неприятных ситуаций).

Сумма агрессивных реакций: словесно-символическая и физическая агрессия.

Человек — реагирующее, действующее существо, поведение которого можно программировать (биоробот). Чем сильнее побуждение, тем больше подкрепление усиливает стимульно-ответную связь, реакцию человека. Если нет побуждения, научение невозможно.

Теория социального научения показывает, что награда и наказание недостаточны, чтобы научить новому поведению. Научение через имитацию, подражание, идентификацию — важнейшая форма научения. Идентификация — процесс, в котором личность заимствует мысли, чувства и действия от другой личности, выступающей в качестве модели. Ребенок в раннем детстве ощущает, что его личное благополучие зависит от его готовности вести себя так, как от него ожидают другие, ребенок начинает осваивать действия, которые приносят удовлетворение для него и удовлетворяют его родителей (Сире), обучается действовать, «как другие».

В схему «стимул—реакция» А. Бандура включает четыре промежуточных процесса для объяснения того, как как подражание приводит к формированию новой реакции:

внимание ребенка к действию модели — образца для подражания. Требования к модели — ясность, различимость, эмоциональная привлекательность, функциональное значение;

память, сохраняющая информацию о воздействиях модели;

наличие у ребенка необходимых сенсорных возможностей и двигательных навыков, позволяющих воспроизвести то, что он воспринимает у модели подражания;

мотивация, определяющая желание ребенка выполнить то, что он видит у модели подражания.

Люди учатся не только на непосредственном опыте последствий своего поведения, но и наблюдая за поведением других людей и последствиями их поведения, подражая этим действиям или избегая их. Дети на основе подражания научаются формам агрессии и подчинения либо просоциальному поведению, усваивают ценности тех социальных и этнических общностей, к которым принадлежат и образцы поведения которых наблюдают. В опытах Бандуры дети, которые видели фильм с вознаграждением агрессии, после просмотра фильма вели себя значительно более агрессивно в своих играх, в то время

278

как те дети, которые видели пример наказанной агрессии, были менее агрессивны в своем поведении.

На основе идей бихевиоризма были разработаны многие педагогические и терапевтические программы для обучения или переучивания людей с целью коррекции их поведения, модификации их поведения. Одним из эффективных способов модификации поведения является использование жетонной системы: например, в колонии подростков-правонарушителей все награды и льготы получают за жетоны, которые можно заработать лишь при выполнении установленных правил поведения. Жетонами вознаграждаются маленькие последовательные шаги на пути к достижению конечной цели правильного поведения.

Когнитивная психология и развитие личности

Когнитивные теории рассматривают людей как рациональных, активных, думающих, знающих, способных быть мыслителем и творцом своей реальности. Развитие человека состоит из эволюции ментальных психических структур и способов обработки информации. Когнитивное развитие ребенка связано с его взаимодействием с более опытными взрослыми и сверстниками. Когнитивные психологи изучают стадиальные качественные изменения в поведении и личности ребенка, которые происходят по мере роста и созревания ребенка, по мере усиления его мышления и интеллекта. Когнитивные теории начинались с исследований французского психолога Ж. Пиаже. Пиаже показал, что по мере того, как ребенок растет и получает больше знаний, у него меняются способы обработки информации, или схемы мышления. Первоначально у маленьких детей схемы являются сенсо-моторными, но позднее становятся когнитивными, а затем абстрактно-логическими. Когнитивное развитие — это последовательное продвижение через четыре качественно различные стадии: сенсомоторную, дооперационнную, конкретных операций и формальных операций.

Неправильное поведение возникает в том случае, если человек не смог правильно понять ситуацию или не смог найти правильное решение, использует неверные гипотезы и конструкты (представления о мире). Если изменятся представления, мысли человека, то изменится и его поведение. Не надо ребенка наказывать в случае плохого поведения, не надо его дрессировать, а надо помочь ребенку более правильно понять ситуацию и сформировать верные представления, сделать верный выбор поведения (при условии достаточно развитых форм мышления у ребенка). Именно мысли, понимание, убеждения, установки и ценности человека играют ведущую роль в его личности и поведении.

Концепция Л.С. Выготского в рамках социальной когнитивной психологии показывает, что развитие ребенка идет, опираясь на его ближайшую зону развития — расстояние между актуальным уровнем самостоятельной деятельности ребенка и потенциальным уровнем его деятельности под руководством взрослых или более опытных сверстников.

Гуманистические теории самоактуализации

Гуманистическая психология сформировалась в середине XX века, рассматривает человека как изначально хорошего, имеющего врожденные потенциальные духовные потребности и качества (потребности к саморазвитию, самосовершенствованию, к познанию мира, к пониманию смысла своей жизни, добру, гармонии и пр.), но эти потребности могут быть временно заблокированы неблагоприятными условиями жизни и не проявляться в реальном поведении человека. Человек сам выбирает, как ему жить. Но высшие духовные потребности, потребности в самоактуализации — полном развитии своего потенциала, становятся ведущими после того, как будут удовлетворены хотя бы на минимальном уровне низшие потребности человека (пищевые, сексуальные, потребности в безопасности, потребности в общении и ласке, принадлежности к какой-либо группе). В зависимости от того, какие из этих потребностей являются для человека доминирующими, существуют различные уровни личностного развития, типы личностей. Люди, для которых доминирующими становятся высшие духовные потребности в самоактуализации и понимании смысла жизни, являются «самоактуализирующимися личностями», которым свойственны отличительные особенности: .

способны принимать жизнь такой, какая она есть, не ругая и не прячась от нее;

конструктивный подход к жизни и неудачам («Так не получилось, а как можно поступить иначе, что можно исправить?»);

способны принимать людей такими, какие они есть, не критикуя и не осуждая их;

доброжелательное сотрудничество с людьми;

чувство собственного достоинства и самоуважения;

280

постоянное стремление к самосовершенствованию, повышению знаний, умений, способов взаимодействия с людьми, улучшения своего характера и т. п.;

творческий подход к любому делу, открытость новому опыту;

конгруэнтность, т. е. созвучие, совпадение мыслей, слов, действий, желаний человека (Маслоу).

Согласно Роджерсу, каждый организм наделен стремлением заботиться о своей жизни с целью сохранять ее и улучшать. Ядро характера человека составляют положительные, здоровые, конструктивные импульсы, которые начинают действовать с самого рождения. У человека на основе разнообразного жизненного опыта общения с другими людьми и поведения людей в отношении к нему формируется система представлений о себе — «реальное Я». То, каким человеку хотелось бы стать в результате реализации своих возможностей, образует «Идеальное Я». К этому «Идеальному Я» и стремится приблизиться «Я реальное». Поскольку у человека есть потребность в самоуважении и он хочет получить подожительное отношение к себе людей, то человек порой скрывает свои истинные мысли и чувства, желания, внешне демонстрируя вместо этого те, что получат одобрение окружающих. В результате человек все меньше остается самим собой, возникает внутренний разлад между желаниями и внешним поведением человека, какая-то часть личности подавляется, прячется, что вызывает внутреннюю напряженность, невротичность и дальнейшее отдаление от «Идеального Я». Личность уравновешена тем больше, чем больше согласия или конгруэнтности между «реальным Я» и его чувствами, мыслями, поведением, что позволяет ему приблизиться к своему «Идеальному Я», а именно в этом суть актуализации. Стремление к саморазвитию, к самоактуализации, к пониманию и реализации смысла жизни является высшей духовной потребностью, потенциально присущей каждому человеку, но часто не реализованной в действительной жизни человека. Максимальный личностный рост человека происходит тогда, когда он встречает от другого человека искреннее сопереживание, когда его принимают таким, какой он есть, когда ему не надо притворяться и лгать.

Гуманистическая психология способствовала распространению методов воспитания детей, основанных на уважении к уникальности каждого ребенка, на позитивном теплом принятии каждого ребенка таким, какой он есть.

Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона

Теория Эрика Эриксона возникла из практики психоанализа. Он трактует структуру личности так же, как и 3. Фрейд (как состоящую из «Оно», «Я», «Сверх-Я»), стадии развития личности, открытые Фрей-

281

дом, не отвергаются Эриксоном, а усложняются и как бы заново осмысливаются с позиции нового исторического времени. Психосоциальная концепция развития личности, разработанная Эриксоном, показывает тесную связь психики человека и характера общества, в котором он живет. Сравнение воспитания детей в индейских племенах с воспитанием белых американских детей позволило ему сделать вывод, что в каждой культуре имеется особый стиль воспитания детей — он всегда принимается матерью как единственно правильный. Этот стиль определяется тем, что ожидает от ребенка общество, в котором он живет. Каждой стадии развития человека соответствуют свои, присущие данному обществу, ожидания, которые человек может оправдать или не оправдать. Все детство человека от рождения до юности рассматривается Эриксоном как длительный период формирования зрелой психосоциальной идентичности, в результате которого человек приобретает объективное чувство принадлежности к своей социальной группе, понимание неповторимости своего индивидуального бытия. Ядром, вокруг которого строится личность, является приобретение эго-идентичности.

Эриксон ввел понятие «групповой идентичности», которая формируется с первых дней жизни. Ребенок ориентирован на включение в определенную социальную группу, начинает понимать мир так, как эта группа. Но постепенно у ребенка формируется и «эго-идентич-ность», чувство устойчивости и непрерывности своего «Я», несмотря на то, что идут многие процессы изменения. Формирование эго-иден-тичносги — длительный процесс, включает ряд стадий развития личности. Каждая стадия характеризуется задачами этого возраста, а задачи выдвигаются обществом. Но решение задач определяется уже достигнутым уровнем психомоторного развития человека и духовной атмосферой общества, в котором человек живет. На стадии младенчества главную роль в жизни ребенка играет мать, она кормит, ухаживает, дает ласку, заботу, в результате чего у ребенка формируется базовое доверие к миру. Базовое доверие проявляется в легкости кормления, хорошем сне ребенка, нормальной работе кишечника, умении ребенка спокойно ждать мать (не кричит, не зовет, ребенок уверен, что мать придет и сделает то, что нужно). Динамика развития доверия зависит от матери. Здесь важно не количество пищи, а качество ухода за ребенком, важна уверенность матери в своих действиях. Если мать тревожна, невротична, если обстановка в семье напряженная, если ребенку уделяют мало внимания (например, ребенок в доме сирот), формируется базовое недоверие к миру, устойчивый пессимизм. Сильно выраженный дефицит эмоционального общения с младенцем приводит к резкому замедлению психического развития ребенка.

2-я стадия раннего детства связана с формированием автономии и независимости, ребенок начинает ходить, обучается контроли-

282

ровать себя при выполнении актов дефекации; общество и родители приучают ребенка к аккуратности, опрятности, начинают стыдить за «мокрые штанишки». Социальное неодобрение открывает глаза ребенка внутрь, он чувствует возможность наказания, формируется чувство стыда. В конце стадии должно быть равновесие «автономии» и «стыда». Это соотношение будет положительно благоприятным для развития ребенка, если родители не будут подавлять желания ребенка, не будут бить за провинности. В возрасте 3—5 лет, на 3-й стадии, ребенок уже убежден, что он личность, т. к. он бегает, умеет говорить, расширяет область овладения миром, у ребенка формируется чувство предприимчивости, инициативы, которое закладывается в игре ребенка. Игра очень важна для развития ребенка, т. е. формирует инициативу, творчество, ребенок осваивает отношения между людьми посредством игры, развивает свои психические возможности: волю, память, мышление и пр. Но если родители сильно подавляют ребенка, не уделяют внимания играм ребенка, это отрицательно влияет на развитие ребенка, способствует закреплению пассивности, неуверенности, чувства вины. В младшем школьном возрасте (4-я стадия) ребенок уже исчерпал возможности развития в рамках семьи, и теперь школа приобщает ребенка к знаниям о будущей деятельности, передает технологический опыт культуры. Если ребенок успешно овладевает знаниями, новыми навыками, он верит в свои силы, уверен, спокоен, но неудачи в школе приводят к появлению, а порой и к закреплению, чувства своей неполноценности, неверия в свои силы, отчаяния, потери интереса к учебе. При неполноценности ребенок как бы снова возвращается в семью, она для него убежище, если родители с пониманием стараются помочь ребенку преодолеть трудности в учебе. В случае, если родители лишь ругают и наказывают за плохие оценки, чувство неполноценности у ребенка закрепляется порой на всю его жизнь. В подростковом возрасте (5-я стадия) формируется цен-' тральная форма эго-идентичности. Бурный физиологический рост, половое созревание, озабоченность тем, как он выглядит перед другими, необходимость найти свое профессиональное призвание, способности, умения — вот вопросы, которые встают перед подростком, и это уже требования общества к подростку о самоопределении. На этой стадии заново встают все критические прошедшие моменты. Если на ранних стадиях у ребенка сформировалась автономия, инициатива, доверие к миру, уверенность з своей полноценности, значимости, то подросток успешно создает целостную форму эго-идентичности, находит свое «Я», признание себя со стороны окружающих. В противном случае происходит диффузия идентичности, подросток не может найти свое «Я», не осознает своих целей и желаний, происходит возврат, регрессия к инфантильным, детским, иждивенческим реакциям, появляется смутное, но устойчивое чувство тревоги, чувство одиночества, опусто-

283

Встает вопрос, почему стадии изображены по диагонали? Эриксон отвечает: «Чтобы показать, что то, как решено на первой стадии, то так будет решено и на последней». Понять жизнь можно только к концу, а прожить надо сначала».

Жизненные кризисы

Опираясь на представления Фрейда о психосексуальном развитии человека, Эриксон разработал теорию, в которой акцентируются социальные аспекты этого развития. Оно рассматривается как процесс

285

интеграции

индивидуальных биологических факторов

с факторами воспитания и социокультурного

окружения.

интеграции

индивидуальных биологических факторов

с факторами воспитания и социокультурного

окружения.

По мнению Эриксона, человек на протяжении жизни переживает восемь психосоциальных кризисов, специфических для каждого возраста, благоприятный или неблагоприятный исход которых определяет возможность последующего расцвета личности.

Первый кризис человек переживает- на первом году жизни. Он связан с тем, удовлетворяются или нет основные физиологические потребности ребенка ухаживающим за ним человеком. В первом случае у ребенка развивается чувство глубокого доверия к окружающему его миру, а во втором — недоверие к нему.

Второй кризис связан с первым опытом обучения, особенно с приучением ребенка к чистоплотности. Если родители понимают ребенке и помогают ему контролировать естественные отправления, ребенок получает опыт автономии. Напротив, слишком строгий или слишком непоследовательный внешний контроль приводит к развитию у ребенка стыда или сомнений, связанных главным образом со страхом потерять контроль над собственным организмом.

Третий кризис соответствует второму детству. В этом возрасте происходит самоутверждение ребенка. Планы, которые он постоянно строит и которые ему позволяют осуществить, способствуют развитию у него чувства инициативы. Наоборот, переживание повторных неудач и безответственности могут привести его к покорности и чувству вины.

Четвертый кризис происходит в школьном возрасте. В школе ребенок учится работать, готовясь к выполнению будущих задач. В зависимости от царящей в школе атмосферы и принятых методов воспитания у ребенка развивается вкус к работе или же, напротив, чувство неполноценности как в плане использования средств и возможностей, так и в плане собственного статуса среди товарищей.

Пятый кризис переживают подростки обоего пола в поисках идентификации (усвоения образцов поведения значимых для подростка других людей). Этот процесс предполагает объединение прошлого опыта подростка, его потенциальных возможностей и выборов, которые он должен сделать. Неспособность подростка к идентификации или связанные с ней трудности могут привести к ее «распылению» или же к путанице ролей, которые подросток играет или будет играть в аффективной, социальной и профессиональной сферах.

Шестой кризис свойственен молодым взрослым людям. Он связан с поиском близости с любимым человеком, вместе с которым ему предстоит совершать цикл «работа—рождение детей—отдых», чтобы обеспечить своим детям надлежащее развитие. Отсутствие подобного опыта приводит к изоляции человека и его замыканию на самом себе.

Седьмой кризис переживается человеком в сорокалетнем возрасте. Он характеризуется развитием чувства сохранения рода (ге-

286

неративности), выражающегося главным образом в «интересе к следующему поколению и его воспитанию». Этот период жизни отличается высокой продуктивностью и созидательностью в самых разных областях. Если, напротив, эволюция супружеской жизни идет иным путем, она может застыть в состоянии псевдоблизости (стагнация), что обрекает супругов на существование лишь для самих себя с риском оскудения межличностных отношений.

Восьмой кризис переживается во время старения. Он знаменует собой завершение предшествующего жизненного пути, а разрешение зависит от того, как этот путь был пройден. Достижение человеком цельности основывается на подведении им итогов своей прошлой жизни и осознании ее как единого целого, в котором уже ничего нельзя изменить. Если человек не может свести свои прошлые поступки в единое целое, он завершает свою жизнь в страхе перед смертью и в отчаянии от невозможности начать жизнь заново.

Вопросы для самопроверки

Какие этапы выделяют в жизненном цикле человека? Какие критические периоды и когда возникают в жизни человека?

Развитие человека определяется наследственностью, внешними воздействиями или собственной активностью? Какие теории рассматривают соотношение среды, наследственности?

Охарактеризуйте основные идеи культурно-исторической концепции развития ребенка Л.С. Выготского.

Что такое ведущая деятельность и как она меняется в ходе развития человека?

Сравните развитие нервной системы и развитие когнитивных познавательных психических процессов.

Сопоставьте этапы и содержание когнитивного развития человека в теориях Пиаже и Валлона.

Какие этапы нравственного развития и нравственных суждений выделяют? Каков уровень ваших нравственных суждений? Обоснуйте, считаете ли виновным человека, который совершил правонарушение в следующей ситуации: в одной семье жена была очень тяжело больна, единственным средством спасения ее жизни было новое лекарство, на изготовление которого аптекарь затратил 10 тыс. долларов, но продавал дозу, нужную для лечения, за 25 тыс. долларов. Муж собрал все сбережения и занял .деньги у знакомых, но собрал лишь 15 тыс. долларов. Муж обратился к аптекарю с просьбой продать лекарств^ с рассрочкой платежа, но аптекарь отказал. В отчаянии муж решил выкрасть лекарство, чтобы спасти свою жену. Когда он пытался проникнуть в аптеку и выкрасть лекарство, его арестовали. Какое решение о степени виновности и мере наказания вы приняли бы, будь вы присяжным заседателем и решая судьбу данного человека?

287

Какие

этапы социализации выделяют? На каком

этапе социализации вы находитесь

сейчас?

Какие

этапы социализации выделяют? На каком

этапе социализации вы находитесь

сейчас?Что такое социальная роль и статус? Какие социальные роли вы освоили и выполняете в своей жизни и как они повлияли на формирование вашей личности?

Какие этапы психосексуального развития личности выделяет Фрейд и к каким последствиям может привести фиксация человека на той или иной стадии?

Сравните концепции Адлера и Берна о развитии личности. Какие пути преодоления чувства неполноценности сложились в вашей жизни? Какие психологические позиции отношения к себе, людям, миру сложились у вас?

Что необходимо для личностного роста и позитивного развития личности «победителя»?

В чем отличие подходов бихевиоризма, когнитивной и гуманистической психологии в понимании развития личности?

Какие этапы и кризисы в развитии личности человека выделяет Эриксон?

Ответьте на тестовые вопросы контроля уровня усвоения учебного материала:

Заполните пробелы:

В пренатальном периоде развития выделяют три стадии: ... стадию, ... стадию и стадию ... . -

Развитие мозга, который у новорожденного весит в ... раз меньше, чем у взрослого человека, заканчивается к ... годам.

З.ч Физическое развитие человека достигает вершины в возрасте между ... и ... годами, заметное ослабление начинается после ... лет.

На стадии конкретных операций у ребенка прежде всего происходит развитие ... мышления, позволяющее ему представлять объекты с помощью мысленных образов; затем, с появлением представления о ... вещества, ... объема, а также представления об измерении с помощью ..., развиваются и способности ... предметы и ... их в порядке.

Мышлению дошкольников присущи эгоцентризм (это ...), ... и ...

Кольберг называет ... уровнем такой уровень нравственного развития, на котором люди приспосабливаются к правилам и принципам, выработанным другими.

По Гиллиган, на третьем уровне нравственного развития женщина достигает ..., которое открывает путь к ... .

Как утверждает теория Фрейда, если либидо на данной стадии не удовлетворяется или удовлетворяется ..., не исключено, что у человека произойдет ... на этой стадии, приводящая к развитию определенных ... . «

Механизм преобразования энергии подавленных запретных желаний в другие виды деятельности, разрешенные в обществе, называют

288

В человеке заложена потребность к саморазвитию и самореализации согласно концепции ... психологии.

Бихевиоризм рассматривает человека как существо, имеющее совокупность ..., поведением которого можно ... с помощью законов ... эффекта (поясните этот закон), оперантного обусловливания (...) и законов ... .

Согласно психосоциальной теории развития Эриксона, на каждой стадии может пойти развитие по позитивному или негативному направлению. Например, на стадии младенчества формируется ... либо ... к миру, на стадии раннего детства формируется ... либо ..., в дошкольном возрасте формируется инициативность либо ..., в младшем школьном возрасте формируется ... либо чувство неполноценности, в подростковом и юношеском возрасте происходит ... либо