- •Введение

- •Глава 1

- •Глава 2

- •2.1. Количественные натуральные числа. Счет. Взаимосвязь количественных и порядковых чисел. Цифра

- •2.2. Отрезок натурального ряда. Присчитывание и отсчитывание по 1

- •2.3. Сравнение чисел

- •2.4. Смысл действий сложения и вычитания

- •2.5. Число и цифра 0

- •2.6. Переместительное свойство сложения

- •2.7. Взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и вычитания

- •2.8. Таблица сложения (вычитания) в пределах 10

- •2.9. Десятичная система счисления. Нумерация чисел

- •2.10. Число как результат измерения величин

- •2.11. Таблица сложения однозначных чисел (с переходом через десяток)

- •2.12. Приемы устного сложения и вычитания чисел

- •3 Истомина н.Б. 65

- •1 Бантова м.А. Бельтюкова г.В. Методика преподавания математики в начальных классах. - м., Просвещение, 1984, с. 77.

- •2.14. Переместительное свойство умножения

- •2.15. Смысл действия деления

- •2.17. Сочетательное свойство умножения

- •2.22. Деление с остатком

- •2.23. Алгоритмы письменного сложения и вычитания

- •2.25. Алгоритм письменного деления

- •2.27. Уравнение

- •Глава 3

- •3.1. Что такое развивающее обучение?

- •3.2. Анализ и синтез

- •3.3. Прием сравнения

- •3.5. Прием аналогии

- •3.6. Прием обобщения

- •3.7. Способы обоснования истинности суждений

- •3.8. Взаимосвязь логического и алгоритмического мышления школьников

- •4.2. Различные методические подходы к формированию умения решать задачи

- •4.3. Методические приемы обучения младших школьников решению задач

- •4.4. Организация деятельности учащихся при

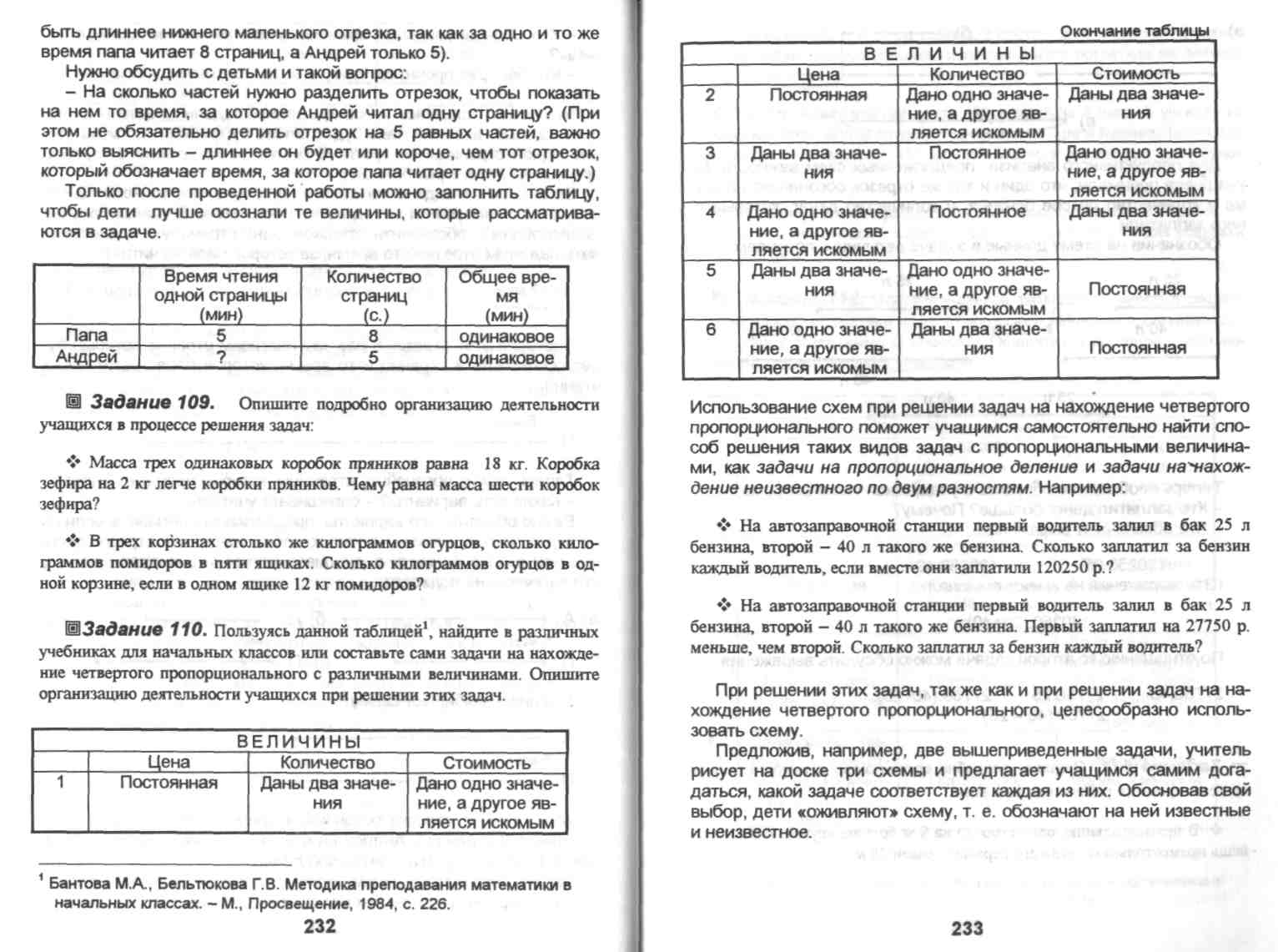

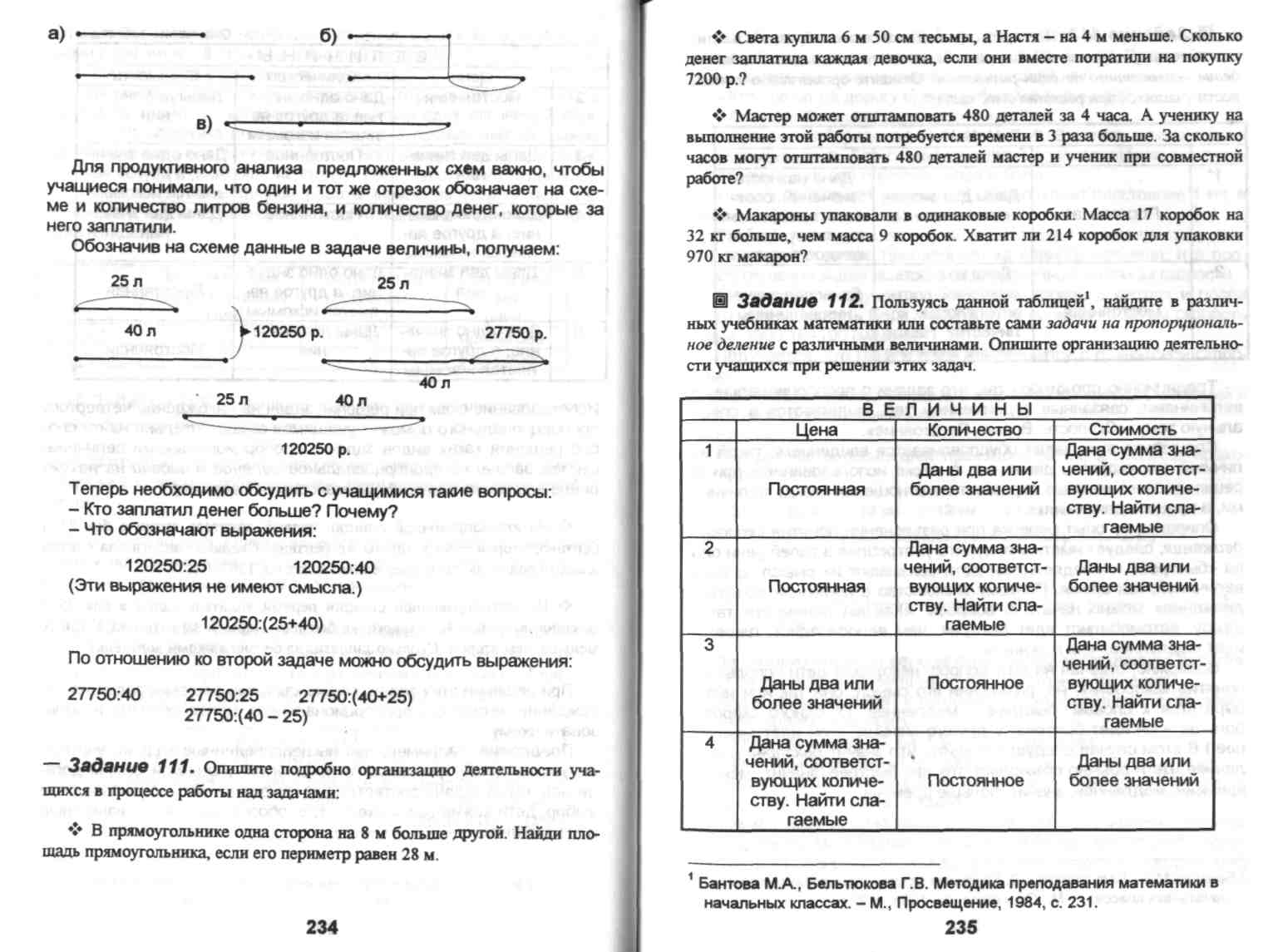

- •1 Бантова м.А., Бельтюкова г.В. Методика преподавания математики в начальных классах. - м., Просвещение, 1984, с. 234.

- •Глава 5

- •5.1. Различные подходы к построению урока математики

- •5.2. Общий способ деятельности учителя при планировании урока

- •5.3. Методический анализ урока математики

- •1 Класс», 4-е издание, исправленное и дополненное. - м.,1996.

- •2 Класс»,. 3-е издание, исправленное и дополненное. - м., 1996.

- •3 Класс». -м.,1995.

- •Глава 6

- •6.2. Роль психологических и дидактических исследований в развитии методики начального обучения

- •6.3. Научно-исследовательская работа студентов в процессе изучения курса «Методика обучения математике»

- •Список литературы, рекомендуемой для изучения

- •Глава 1

- •Глава 2

- •Глава 3

- •Глава 4

- •Глава 5

- •Глава 6

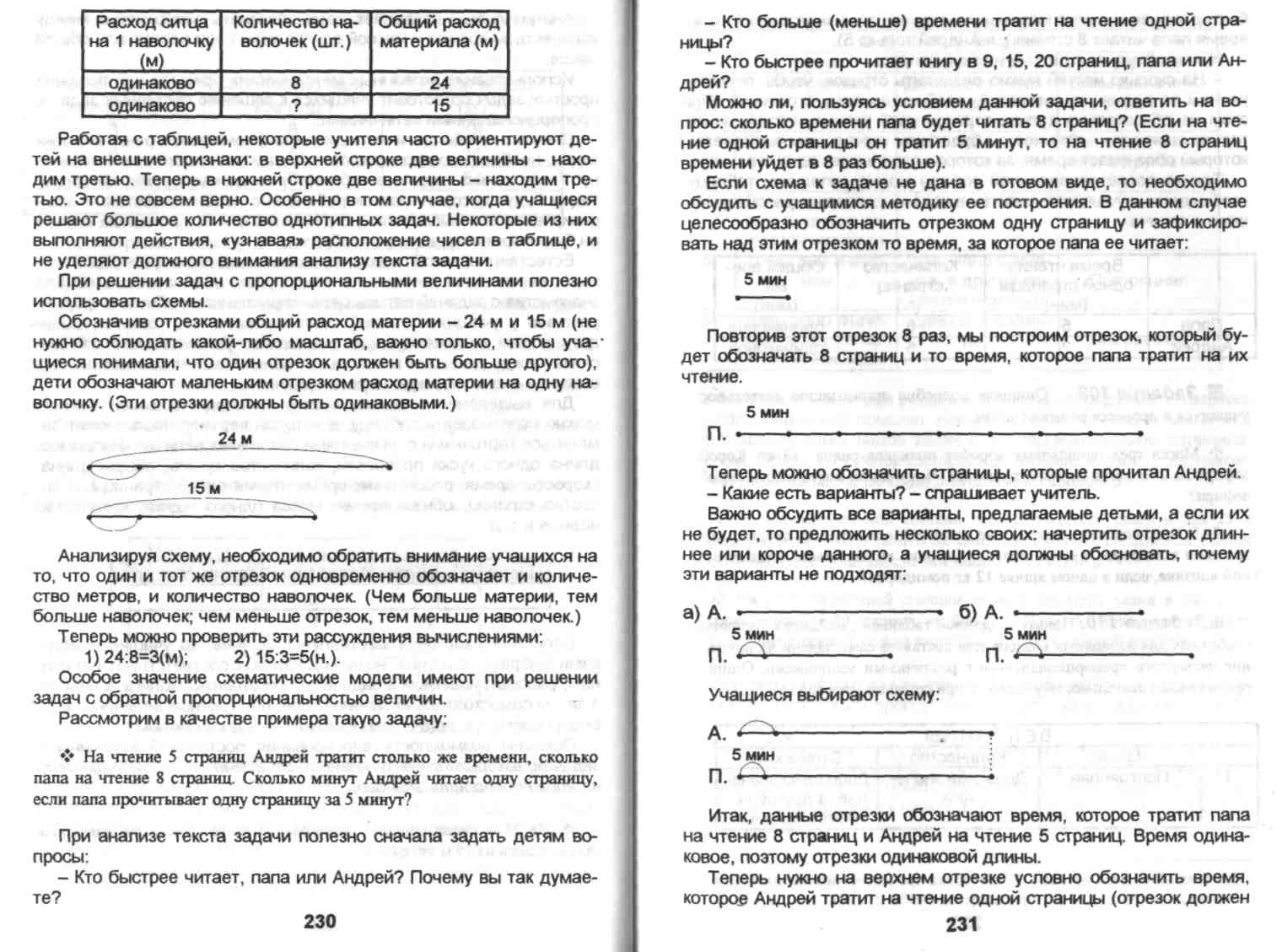

4.4. Организация деятельности учащихся при

обучении решению задач

с пропорциональными величинами

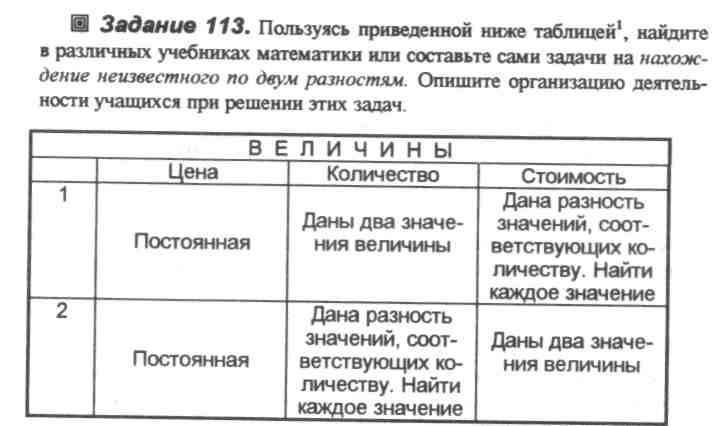

Особую сложность для младших школьников представляют задачи с пропорциональными величинами. Одна из причин возникающих у детей трудностей в процессе решения этих задач заключается в том, что понятие «пропорциональная зависимость» не является предметом специального изучения и усвоения.

«Связи между пропорциональными величинами раскрываются с помощью решения простых задач на нахождение одной из величин по данным, соответствующим значениям двух других величин (например, задача на нахождение стоимости по известным цене и количеству)»

Поэтому при решении простых задач с пропорциональными величинами целесообразно использовать как уже рассмотренные методические приемы обучения решению задач, так и те приемы, которые способствуют формированию у учащихся представлений

0 пропорциональной зависимости величин.

В числе этих приемов можно назвать: а) изменение одного из данных задачи;

1 Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Методика преподавания математики в

начальных классах. - М., Просвещение, 1984, с. 227.

226

б) сравнение результатов решения задач, в которых изменяется одно из данных;

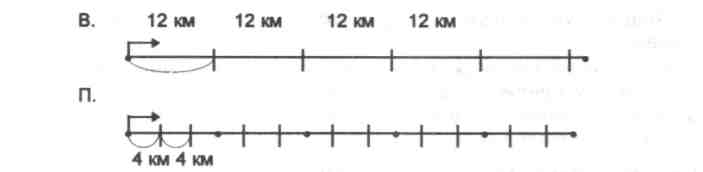

в) интерпретация задачи в виде схемы, запись задачи в табли це;

г) анализ текстов задач с недостающими и лишними данными.

Например, учащимся можно предложить задачи с недостающими данными, при анализе которых они, пользуясь житейскими представлениями, сами употребляют термин «зависит».

Миша купил на 10000 р. кисточки и на 5000 р. карандаши. Чего Миша купил больше: карандашей или кисточек?

Маша купила 5 тетрадей в клетку и 2 блокнота. За что она заплатила денег больше, за тетради или за блокноты?

Анализируя тексты этих задач, учащиеся обнаруживают, что в них не хватает данных и что ответы на вопросы, поставленные в задачах, зависят от цены предметов. Учащиеся отвечают: «Это зависит от того, сколько стоит 1 блокнот, 1 тетрадь» и т. д. Для разъяснения учащимся математического смысла понятия «зависит» необходимо проследить, как изменяется одна величина в зависимости от изменения другой при постоянной третьей. Для этой цели можно воспользоваться приведенными задачами, дополнив их условие, или рассмотреть, например, простую задачу с недостающими данными:

♦ В палатку привезли 6 ящиков апельсинов. Сколько килограммов апельсинов привезли в палатку?

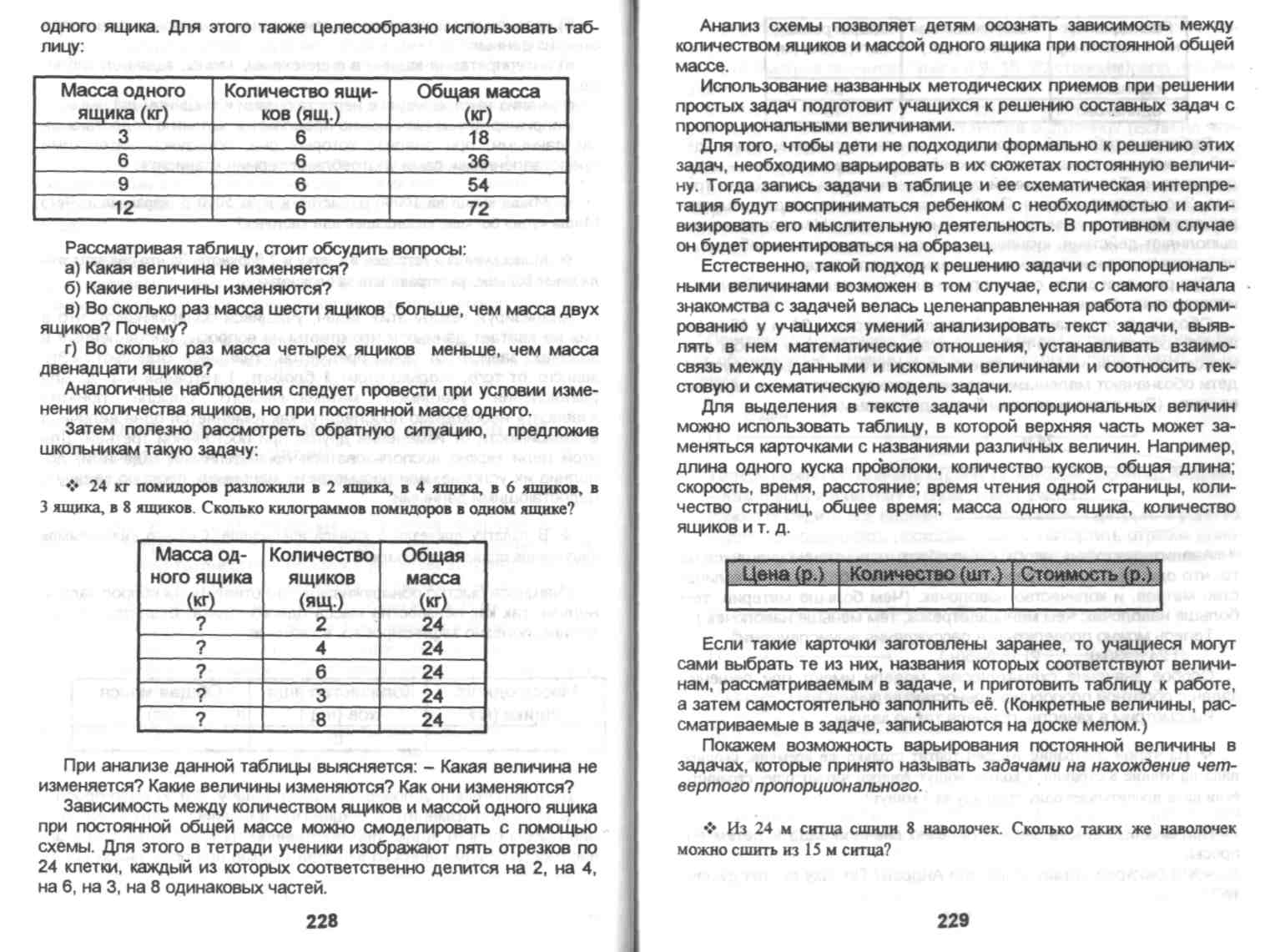

Учащиеся быстро обнаруживают, что ответить на вопрос задачи нельзя, так как неизвестна масса одного ящика. Выделенные величины полезно зафиксировать в таблице:

Дети дополняют условие и решают задачу. Затем надо проследить, как будет изменяться общая масса в зависимости от изменения массы одного ящика при постоянном их количестве или в зависимости от изменения количества ящиков при постоянной массе

Специфика этих задач обусловливается введением такой величины, как скорость движения, а также использованием при их решении схем, которые отражают не отношения между величинами, а процесс движения.

Опираясь на опыт ребенка при разъяснении понятия скорость движения, следует иметь в виду, что употребляя в своей речи слова «быстрее» и «медленнее», дети связывают их смысл с такой величиной, как время. Поэтому знакомство с понятием «скорость движения» можно начать с вопроса: «Как вы понимаете такую фразу: автомобилист едет быстрее, чем велосипедист; пешеход идет медленнее, чем лыжник?»

Возможно, отвечая на этот вопрос, некоторые дети используют понятие «скорость», но, разъясняя его смысл, они так или иначе обратятся к словам: быстрее - медленнее. (У одного скорость больше - он идет быстрее, у другого меньше - он идет медленнее.) В этом случае следует обсудить, что значит быстрее и медленнее. Дети обычно объясняют это так: быстрее, значит, меньше времени; медленнее, значит, больше времени.

■