- •81. Работа социального педагога в учреждениях пенитенциарного типа

- •82. Социально – педагогическая деятельность с н/л с ограниченными возможностями здоровья и их семьями.

- •83. Система профилактики беспризорности и правонарушений в среде несовершеннолетних.

- •84. Работа с детьми осложненного поведения и их семьями.

- •85. Семья как объект социально – педагогической деятельности

- •4 Основные формы государственной помощи семьям, имеющим детей:

- •86. Социальный педагог в учреждениях интернатного типа и детских домах.

- •87. Формы и методы социально – педагогической деятельности.

- •88. Социальный педагог в организации досуговой деятельности несовершеннолетних.

- •89. Социально – педагогическое консультирование

- •90. Социальная защита детства в социально – педагогической практике.

88. Социальный педагог в организации досуговой деятельности несовершеннолетних.

Педагогика досуга – это наука о воздействии досуговой деятельности на социально-культурную среду, духовный мир ее субъектов и объектов – создателей и потребителей, культурных благ и ценностей с целью повышения их досуговой квалификации.

Важнейшими методологическими категориями, характеризующими суть и диалектику развития педагогики досуга являются ее принципы. Принципы в педагогике досуга – генеральная идея, объективная норма, свод главных правил реализации культурно-воспитательного назначения субъекта или объекта. Соблюдение данных правил подразумевается всей логикой социальных, педагогических, культурных процессов.

В самой категории принципа находят отражение фундаментальные идеи досуговедения, основные исходные положения теории, нормы поведения и деятельности группы людей или отдельного человека, основные особенности, структура и функционирование того или иного социально-культурного инсти-тута. Они подвержены постоянной и непрерывной трансформации и дифферен-циации, обусловлены новой социально-культурной ситуацией, изменениями в политической и экономической жизни общества, процессами жизнеобеспече-ния, социализации и гуманизации, изменяющимися потребностями и интере-сами людей.

Как отрасль педагогической и культурологической наук педагогика досуга отличается множественностью принципов. Это объясняется закономерностями, характерными для различных видов общественной, социально-культурной, педагогической практики, учреждений и предприятий сферы досуга, образования искусства, спорта, социально-культурной реабилитации, межкультурного сотрудничества.

К общим принципом педагогики досуга прежде всего относится принцип

педагогизации окружающей социально-культурной среды. Этот принцип нацелен на учет такого важного фактора, как понятие «педагогическая закономерность». С позиции педагогической науки закономерность трактуется как объективная повторяющаяся диалектическая связь различных явлений социально-культурной действительности. К их числу относится сочетание продуктивного и непродуктивного в социокультурной досуговой деятель-ности.

Другая закономерномть – аккумулирование в досуговой деятельности необ-ходимого заряда творческой энергетики, позволяющей реализовать внутренний потенциал человека.

Для более глубинного педагогического проникновения в сущность досу-говой деятельности в социально-культурной сфере очень важно помнить о диалектике соотнесения времени, пространства и содержания. Вся досуговая деятельность протекает в рамках свободного времени, определенного куль-турного пространства и выбранного содержания творчества. Они тесно взаимосвязаны и формируют вкусы людей всех возрастов, удовлетворяют их интересы, пристрастия, реализуют духовные и физические силы.

Наконец, досуговая деятельность, связанная с духовным миром, обладает такой закономерностью, как зеркальность и универсальность. Не только досуг, но и все другие ее сферы, включая и образование, и искусство, и спорт, отражают и воспроизводят окружающий мир во всем его богатстве и неповторимости, что делает эту деятельность поистине волшебной.

Универсальным характером обладает и принцип личностного подхода, актуализирующий социальную природу человека как способ движения личности в социальном пространстве и времени, как систему ее качеств и характеристик, важных для реализации отношений человека к природе, обществу, своим телесным и духовным потребностям, для процесса его социализации. Он предполагает признание личности ребенка, подростка, взрос-лого человека высшей социальной и культурной ценностью, уважение уникаль-ности и культурного своеобразие каждой личности, признание прав и свобод людей в социально-культурной сфере. По сути, это принцип саморазвития, самоутверждения и самореализации человека.

Принцип преемственности в первую очередь предполагает межкультур-ное взаимодействие и взаимовлияние поколений. Он означает сохранение и развитие материальных и духовных ценностей, созданных в прошлом, передачу детям, подросткам, юношеству социального знания и опыта старших, под-держание преемственности народных традиций и норм в жизни социума.

Принцип учета культурного многообразия взаимодействующих субъек-тов и объектов касается большинства многонациональных по составу реги-онов Российской Федерации. Межэтническое досуговое общение как сложное социально-психологическое явление в определенной мере затрагивает систему моральных норм и нравственных ценностей, сегодня оно составляет и основу межнациональных отношений.

Принцип ориентации на культурно-ценностные отношения и органи-зацию культуротворчества в отдельных социальных группах и общностях пронизан гуманистическим подходом к построению межличностных отно-шений в процессе досуга и творчества, к рациональному, педагогически оправ-данному использованию содержания и всего воспитательного потенциала досуговой, творческой деятельности.

Принцип самодеятельности реализуется во всех видах досугового твор-чества: от индивидуальных форм, любительских объединений до массового праздника. Самодеятельность, как сущностное свойство личности, обеспечи-вает высокий уровень достижений в любой личностной и коллективной Дея-тельности. Принцип самодеятельности зиждется на творческой самооргани-зации, увлеченности и инициативе людей.

Таким образом, различные научно-педагогические подходы предполагают достаточно широкий веер разнообразных принципиальных характеристик содержания и организации культурного досуга людей. Это свидетельствует о об активных поисках и интересных находках, направленных на развитие теории и практики досуга и творчества детей, подростков и взрослых.

Формы организации досуга:

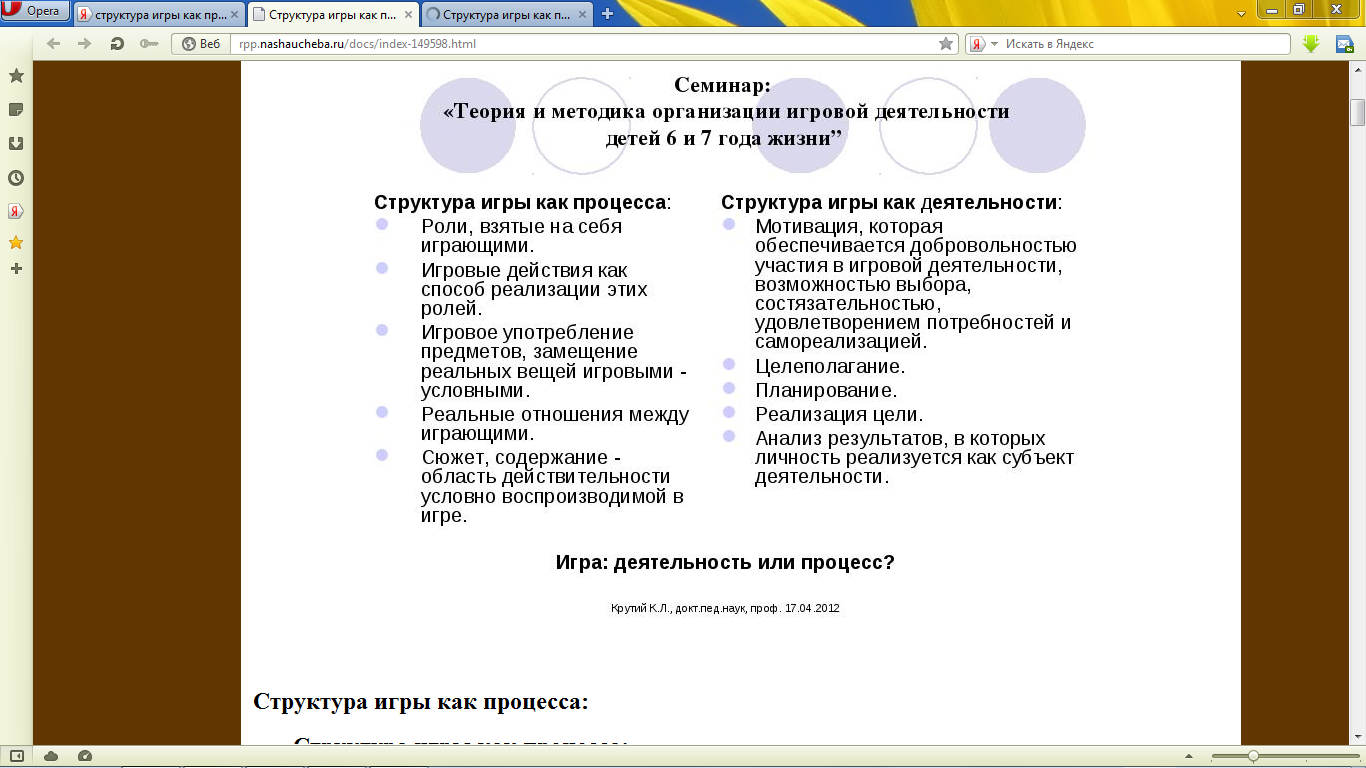

Игра - это одна из форм обучения, когда в процессе игры дети (и взрослые) получают те знания и совершенствуют те умения и навыки, которые в будущем будут задействованы в жизни.

Праздник — это торжественный день, знаменующий о каком-либо важном событии и сопровождающийся различными увеселительными мероприятиями.

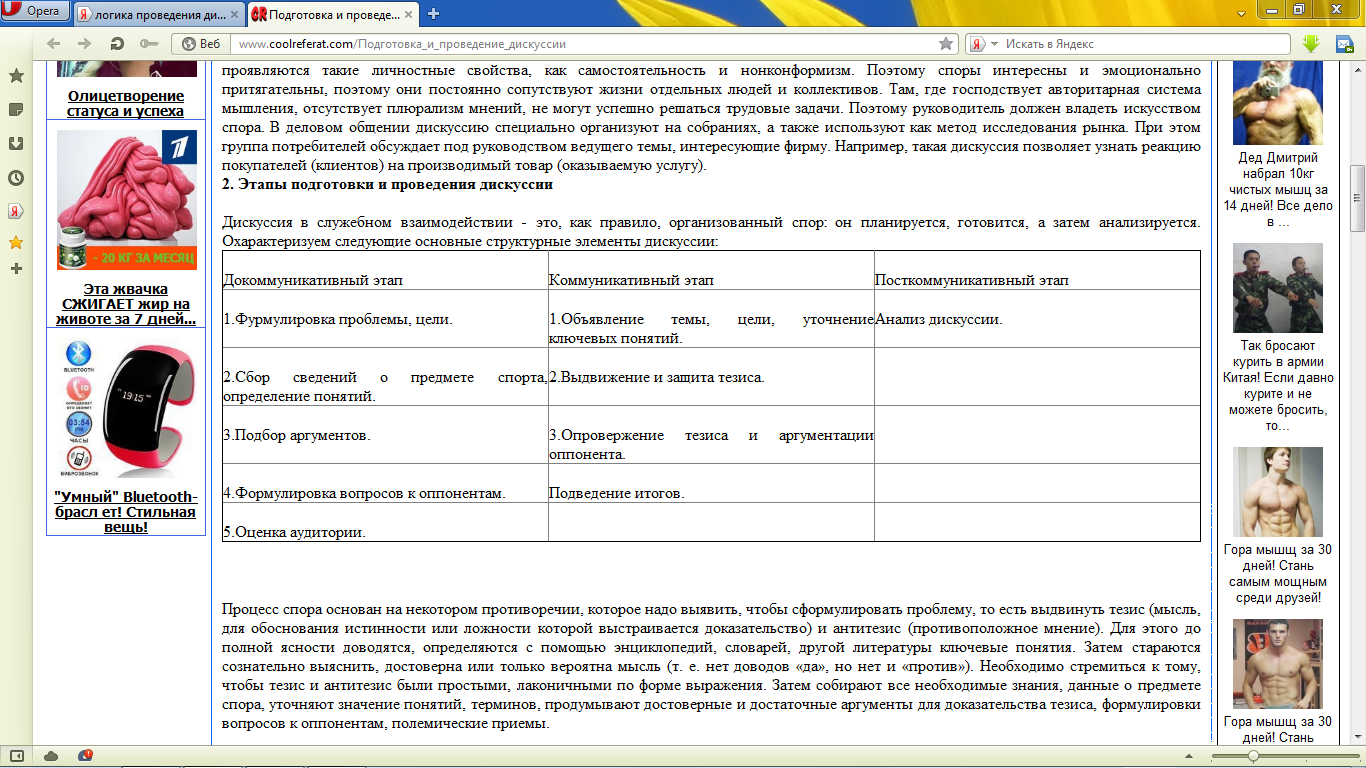

Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей её от других видов спора, является аргументированность.

Шоу - яркое эстрадное представление. Нечто показное, рассчитанное на внешний эффект.

Классификация игр

1. Сюжетно-ролевая игра. Основной вид игр дошкольников. В процессе этой игры ребенок примеряет на себя различные социальные роли, ставит себя в социальные ситуации, которые он мог видеть в реальной жизни взрослых. К самым распространенным сюжетно-ролевым играм можно отнести «Магазин», «Больница», «Дочки-матери», «Парикмахерская», «Автобус» и многие другие. Как видим большинство из них знакомят детей с различными профессиями.

2. Подвижные игры. Дети очень активны и непоседливы, поэтому подвижные игры так важны для них. В них они могут реализовать свою потребность в движении, усовершенствовать свои двигательные умения и навыки, развить такие физические качества как быстрота, ловкость, сила. Такие игры особенно полезны на открытом воздухе.

3. Дидактические игры. Очень важные игры для начинающих познавать мир малышей. Эти игры дают представления об окружающих играх, о таких важных понятиях как цвет, величина, форма. Такие игры развивают мышление, память. Это игры типа «Чей это домик», «Найди одного цвета», «Найди пару», «Из чего сделано» и др.

4. Настольно-печатные игры. Это игры малой подвижности, но большую направленность имеют на развитие процессов мышления, памяти, воображения. Настольно-печатных игр сейчас великое множество. Все они красочные и привлекательные для малышей. Это такие игры как «Лото», «Мозаика», «Домино» и др.

5. Театрализованные игры. Игры помогающие ребенку больше понять и прочувствовать литературное произведение, игры развивающие речь и творческие способности малышей.

Существует еще много видов и классификаций игр. Игры с правилами и без них, игры-драматизации, игры-имитации, режиссерские игры, пальчиковые игры и т.д. Все они несут в себе большую познавательную, развивающую и эмоциональную ценность для детей, а значит и их родителей.

Классификация игр

По месту и условиям проведения. Подвижные на открытом воздухе, комнатные, компьютерные и т д.

По целям проведения. Обучающие, тестовые, тренинговые, развивающие, развлекательные, азартные и др.

Комплексные игры.

Сюжетно-ролевые игры. В основе этих игр лежит некий сценарий, сюжет, согласно которому распределяются ролимежду участниками. В основе такой игры могут быть книжные сюжеты.

Тематические ролевые игры. Игры, в которых сюжет развивается самостоятельно, а задана только тема игры (например, игра “в войну”).

Этапы организации праздника

I этап - предварительное планирование.

II этап - работа над сценарием.

III этап - предварительное знакомство детей с праздником, определение целей и задач праздника.

IV этап - репетиции.

V этап - проведение праздника.

VI этап - подведение итогов.

VII этап - последействие праздника.

Дискуссия (от лат. discussio - «исследование») - это публичный диалог, в процессе которого сталкиваются различные, противоположные точки зрения. Целью дискуссии является выяснение и сопоставление позиций, поиск правильного решения, выявление истинного мнения.

КТД - это такое взаимодействие взрослых и детей, которое опирается на коллективную организацию деятельности, коллективное творчество её участников, формирует отношения общей заботы и эмоционально насыщает жизнь коллектива. [11,112]

Понятие «Коллективное творческое дело» было введено в середине 60х годов. Продолжил педагогическое наследие А.С. Макаренко и стал его последователем И.П. Иванов. Педагоги считают академика И.П. Иванова изобретателем методики КТД, создателем «педагогики сотрудничества».

Коллективная творческая деятельность - это прежде всего полнокровная жизнь старших и младших, воспитателей и воспитанников и в то же время их общая забота об улучшении окружающей жизни, в которой педагоги выступают как старшие товарищи ребят, действующие вместе с ними и впереди них.

Структура каждого коллективного творческого дела определяется шестью стадиями коллективного творчества.

1 стадия – предварительная работа коллектива (намечаются исходные действия, проводятся воспитательные занятия /беседы, экскурсии и т.д./, готовятся к коллективному планированию.)

2 стадия – коллективное планирование. Начинается в (микро)коллективах. Здесь каждый высказывает свое мнение, оно обсуждается, в результате вырабатывается мнение (микро)коллектива. На сборе-старте выступают представители каждого (микро)коллектива. Принимается коллективное решение.

3 стадия – коллективная подготовка КТД. Для подготовки и проведение выбранного коллективного творческого дела создается совет дела, в который входят представители от каждого (микро)коллектива. Проект КТД уточняется сначала советом дела, затем – в (микро)коллективах, которые планируют и начинают работу по воплощению общего замысла.

4 стадия – проведение КТД.

5 стадия – коллективное проведение итогов КТД. Происходит на общем сборе-огоньке: Что у нас было хорошо и почему? Что не удалось осуществить и почему? Что предлагаем на будущее?

6 стадия – стадия ближайшего последействия КТД. Реализуются выводы и предложения, выдвинутые при подведении итогов проделанной работы.