Иммунофлюоресцентный метод

Иммунофлюоресцентный метод (РИФ, реакция иммунофлюоресценции, реакция Кунса) - метод выявления специфических Аг с помощью Ат, конъюгированных с флюорохромом. Обладает высокой чувствительностью и специфичностью.

Применяется для

экспресс-диагностики инфекционных

заболеваний (идентификация возбудителя

в исследуемом материале), а также для

определения Ат и поверхностных рецепторов

и маркеров лейкоцитов (иммунофенотипирование)

и др. клеток.

Применяется для

экспресс-диагностики инфекционных

заболеваний (идентификация возбудителя

в исследуемом материале), а также для

определения Ат и поверхностных рецепторов

и маркеров лейкоцитов (иммунофенотипирование)

и др. клеток.

Обнаружение бактериальных и вирусных антигенов в инфекционных материалах, тканях животных и культурах клеток при помощи флюоресцирующих антител (сывороток) получило широкое применение в диагностической практике. Приготовление флюоресцирующих сывороток основано на способности некоторых флюорохромов (например, изотиоцианата флюоресцеина) вступать в химическую связь с сывороточными белками,

не нарушая их иммунологической специфичности.

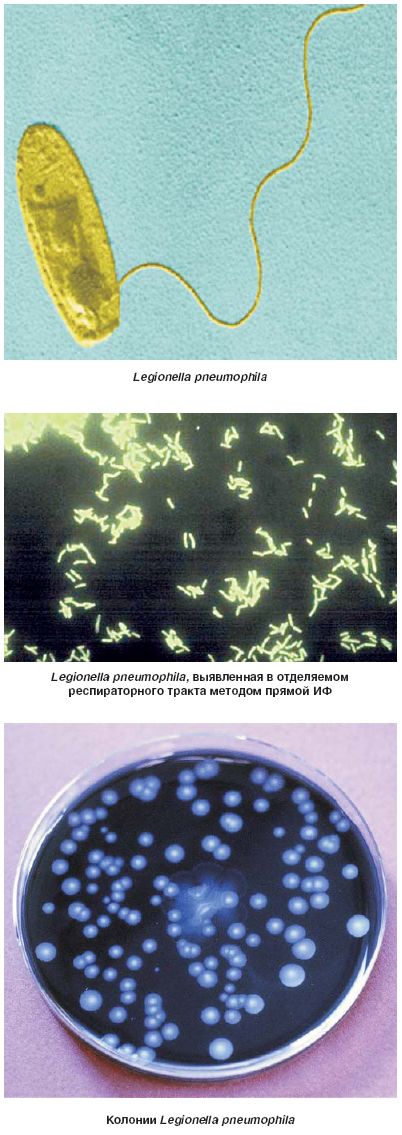

Различают три разновидности метода: прямой, непрямой, с комплементом. Прямой метод РИФ основан на том, что антигены тканей или микробы, обработанные иммунными сыворотками с антителами, меченными флюорохромами, способны светиться в УФ-лучах люминесцентного микроскопа. Бактерии в мазке, обработанные такой люминесцирующей сывороткой, светятся по периферии клетки в виде каймы зеленого цвета.

Непрямой метод РИФ заключается в выявлении комплекса антиген - антитело с помощью антиглобулиновой (против антитела) сыворотки, меченной флюорохромом. Для этого мазки из взвеси микробов обрабатывают антителами антимикробной кроличьей диагностической сыворотки. Затем антитела, не связавшиеся антигенами микробов, отмывают, а оставшиеся на микробах антитела выявляют, обрабатывая мазок антиглобулиновой (антикроличьей) сывороткой, меченной флюорохромами. В результате образуется комплекс микроб + антимикробные кроличьи антитела + антикроличьи антитела, меченные флюорохромом. Этот комплекс наблюдают в люминесцентном микроскопе, как и при прямом методе.

Механизм. На предметном стекле готовят мазок из исследуемого материала, фиксируют на пламени и обрабатывают иммунной кроличьей сывороткой, содержащей антитела против антигенов возбудителя. Для образования комплекса антиген — антитело препарат помещают во влажную камеру и инкубируют при 37 °С в течение 15 мин, после чего тщательно промывают изотоническим раствором хлорида натрия для удаления не связавшихся с антигеном антител. Затем на препарат наносят флюоресцирующую антиглобулиновую сыворотку против глобулинов кролика, выдерживают в течение 15 мин при 37 °С, а затем препарат тщательно промывают изотоническим раствором хлорида натрия. В результате связывания флюоресцирующей антиглобулиновой сыворотки с фиксированными на антигене специфическими антителами образуются светящиеся комплексы антиген — антитело, которые обнаруживаются при люминесцентной микроскопии.

Радиоиммунологический анализ

АГ или АТ для РИА метят радиоизотопом. Чаще всего 125I. Реакция РИА очень чувствительна, позволяет определить 1-2нг и меньше исследуемого материала. В зависимости от техники постановки выделяют два способа РИА. 1) Техника «жидкая фаза» (классический РИА). Недостаток этой техники постановки — необходимость специального разделения свободного и связанного меченого антигенов (или антител). 2) Техника «твёрдая фаза». АГ или АТ известной специфичности связываются на сорбентах (твёрдой фазе) — стенках полистироловой лунки или пластиковой пробирки. На иммобилизованный АГ (АТ) последовательно сорбируются остальные компоненты ИК.

В зависимости от характера реакции различают следующие методы: 1) Конкурентный метод — метод, основанный на конкуренции АГ.

Компоненты реакции: а) определяемый АГ (исследуемый материал — кровь, мокрота и др.); б) идентичный к исследуемому АГ-у антиген, меченый радиоизотопом; в) специфические АТ-ла известной концентрации, связанные на сорбенте; г) стандартный АГ (контрольный); д) буферный раствор.

Сначала в реакцию вводят исследуемый АГ. Происходит образование комплекса АГ-АТ на поверхности сорбента. Сорбент отмывают, затем вводят меченый АГ, чем больше содержание исследуемого АГ, тем меньше меченого АГ связывается с АТ-м на поверхности сорбента. Концентрацию меченого АГ определяют измерением радиоактивности реакции с помощью счетчиков. Величина радиоактивности реакции будет обратно пропорциональной количеству АГ в исследуемой пробе.

2) Неконкурентный метод.

Компоненты реакции: а) определяемый АГ; б) специфический АТ-а известной концентрации, связанные на сорбенте; в) идентичные к связанному антителу антитела, меченые радиоизотопом; г) стандартный АГ; д) буферный раствор.

К связанным АТ добавляют исследуемый АГ. В процессе инкубации на сорбенте образуются комплексы АГ-АТ. Сорбент отмывают от свободных компонентов и добавляют меченые АТ, которые связываются со свободными валентностями АГ-на в составе комплекса. Величина радиоактивности пропорциональна концентрации исследуемого АГ.

3) Непрямой метод — наиболее распространённый метод.

Компоненты: а) исследуемая сыворотка (или исследуемый АГ); б) АГ-ы, связанные на сорбенте (или АТ-ла, связанные на сорбенте при определении АГ-а); в) диагностические АТ против иммуноглобулинов, меченые радиоизотопами; г) контрольные сыворотки (или АГ-ы); д) буферные растворы.

Исследуемые АТ-а (или АГ-ы) реагируют с твердофазными АГ-ми (АТ-ми), после чего инкубат удаляется и в реакцию вводят меченые антиглобулиновые АТ, которые связываются со специфическими комплексами АГ-АТ на поверхности сорбента. Величина радиоактивности реакции прямо пропорциональна количеству исследуемого АТ (или АГ).

Достоинства РИА:

Высокая специфичность и чувствительность;

Простота техники постановки;

Точность количественной оценки результатов;

Легко поддается автоматизации.

Недостаток:

Использование радиоактивных изотопов.