- •Объект и предмет ландшафтоведения Понятие элементарного природного территориального комплекса (птк - фации). Изначальные условия образования.

- •2.Основные направления науки и методы изучения, основатели.

- •3.Место ландов в системе геогр наук

- •4.Гумбольт, Докучаев, Берг, Солнцев

- •5. Ландшафтные исследования за рубежом (ландшафтная экология)

- •6. Системный подход – методологическая основа ландшафтоведения. Компоненты геосистемы. Понятие целого в географии. Эмерджентность систем и геосистем.

- •7. Системообразующие потоки вещества и энергии в ландшафте. Системы с вертикальными и горизонтальными связями. Примеры.

- •8. Вертикальная структура птк.

- •9. Свойства внешних факторов, определяющие разнообразие ландшафтов и геосистем.

- •10. Типы морфолитогенеза.

- •11. Типы водного режима ландшафтов(на примерах тайги и степи)

- •12. Типы водного питания. Зона активного водообмена.

- •13. Водный баланс геосистемы.

- •14. Представление об иерархии птк.

- •15. Морфологическая структура географического ландшафта. Подурочища и урочища.

- •16. Типы местности (по ф.Н. Милькову).

- •17. Классификация ландшафтов (по в.А. Николаеву)

- •18. Понятия экотона, катены и парагенетического комплекса.

- •19. Теория нуклеарных геосистем (по а.Ю.Ретеюму).

- •20. Бассейновая организация геосистем.

- •Пространственная геохимическая типология фаций.

- •22. Этапы ландшафтного картографирования.

- •23. Инвариант и тренды в ландшафте.

- •24.Эволюционное ландшафтоведение. Смена инвариантов.

- •25. Метахронность(возрастная неоднородность) ландшафтной структуры.

- •26. Ландшафтные последствия перигляциальных эпох.

- •27. Схема развития низинного болота по в.Н. Сукачеву.

- •28. Динамика ландшафта как смена состояний птк.

- •29. Виды ландшафтной динамики. Интегральные ландшафтные процессы.

- •30. Преобразующая динамика.

- •31. Сукцессионные смены (на примере сибирской тайги).

- •32. Волновой характер процессов ландшафтной сферы Земли.

- •33. Элементарное состояние птк. Хроноорганизация ландшафта

- •34. Устойчивость геосистем. Структурный и фунциональный аспекты.

- •35. Интегральные процессы в ландшафтах. Индицирующие показатели.

- •36. Трофическая пирамида – модель биологического круговорота вещества на потоке солнечной и гравитационной энергии. Человек в системе трофической пирамиды.

- •Коррелятивная природа ландшафтных связей.

- •Прямые и обратные связи между компонентами ландшафта

- •Прикладные задачи ландшафтоведения, решаемые на основе анализа межкомпонентных связей.

- •40. Природно-антропогенные ландшафты. Их принципиальное отличие от природных. Модель.

- •41.Типология пал.

- •42. Антропогенная эрозия и дефляция. Антропогенное опустынивание.

- •43 . Направления антропогенезизации ландшафтов суши.

- •44. Антропогенные сукцессии.

- •45. Ландшафтные позиции городов. Ландшафтное положение Москвы.

- •46. Зональность, азональность и интразональность.

- •47. Специфика горных ландшафтов. Понятие спектра высотной поясности. Примеры.

- •48. Принципы и методы ландшафтного подхода к планированию территории.

- •49. Основные правила ландшафтного планирования на локальном уровне.

- •50. Критерии ландшафтно-планировочных решений на бассейновом уровне.

- •51. Правила проектирования экологического каркаса ландшафта.(в антропогенном л-те)

Коррелятивная природа ландшафтных связей.

Все зависит друг от друга. В тундре биопродуктивность сильно зависит от температуры, поэтому связь скорее функциональная. А в степи температура не так влияет на биопродуктивность, поэтому корреляционная связь. Когда все друг от друга зависит напрямую это связь функциональная. А если зависит косвенно, то коррелятивная связь. Вот в степи в отличие от тайги температура влияет косвенно.

Прямые и обратные связи между компонентами ландшафта

Связи между природными компонентами в геосистеме могут быть прямыми и обратными Прямая связь – воздействие одного природного компонента на другой или воздействие внешних факторов на систему в целом, антропогенного фактора на ландш. среду Обратная связь – реакция природных компонентов или природной геосистемы в целом на прямую связь. Понятие об обратной связи было сформулировано в виде закона Винером (основной закон кибернетики). Обратная связь может быть положительной и отрицательной. При положительной обратной связи природные компоненты или природная геосистема в целом под влиянием прямого воздействия воспринимают это воздействие и реагируют на него согласно с ним. При этом фактор прямого воздействия может еще усилиться. Такое воздействие может вызвать цепную реакцию изменений (например, опустынивание Сахели, вызванное засухой в 1970-1980-е годы).

При отрицательной обратной связи природные компоненты и природная геосистема в целом в ответ на прямое воздействие стремится защитить себя от этого воздействия, отринуть его. Такая закономерность называется принципом Ле-Шателье-Брауна. Пример: образование конвективных облаков, осадки и понижение температуры воздуха во второй половине дня при сильной жаре в первой половине. Отрицательная связь способствует устойчивости геосистемы. Особенно полезны для геосистемы развитые обратные связи при сильном антропогенном воздействии.

Прикладные задачи ландшафтоведения, решаемые на основе анализа межкомпонентных связей.

Так как все в природе взаимосвязано, то между всеми компонентами существуют межкомпонентные связи. Прикладная задача ландшафтоведения заключается в том, чтобы понимать и уметь предугадывать эти связи и последствия. То есть, изменяя один компонент, мы можем изменить и другой, как положительно, так и отрицательно.

Например, при строительстве водохранилища, мы затапливаем поля, большую территорию, тем самым изменяя растительность, животный мир, микроклимат, биопродуктивность

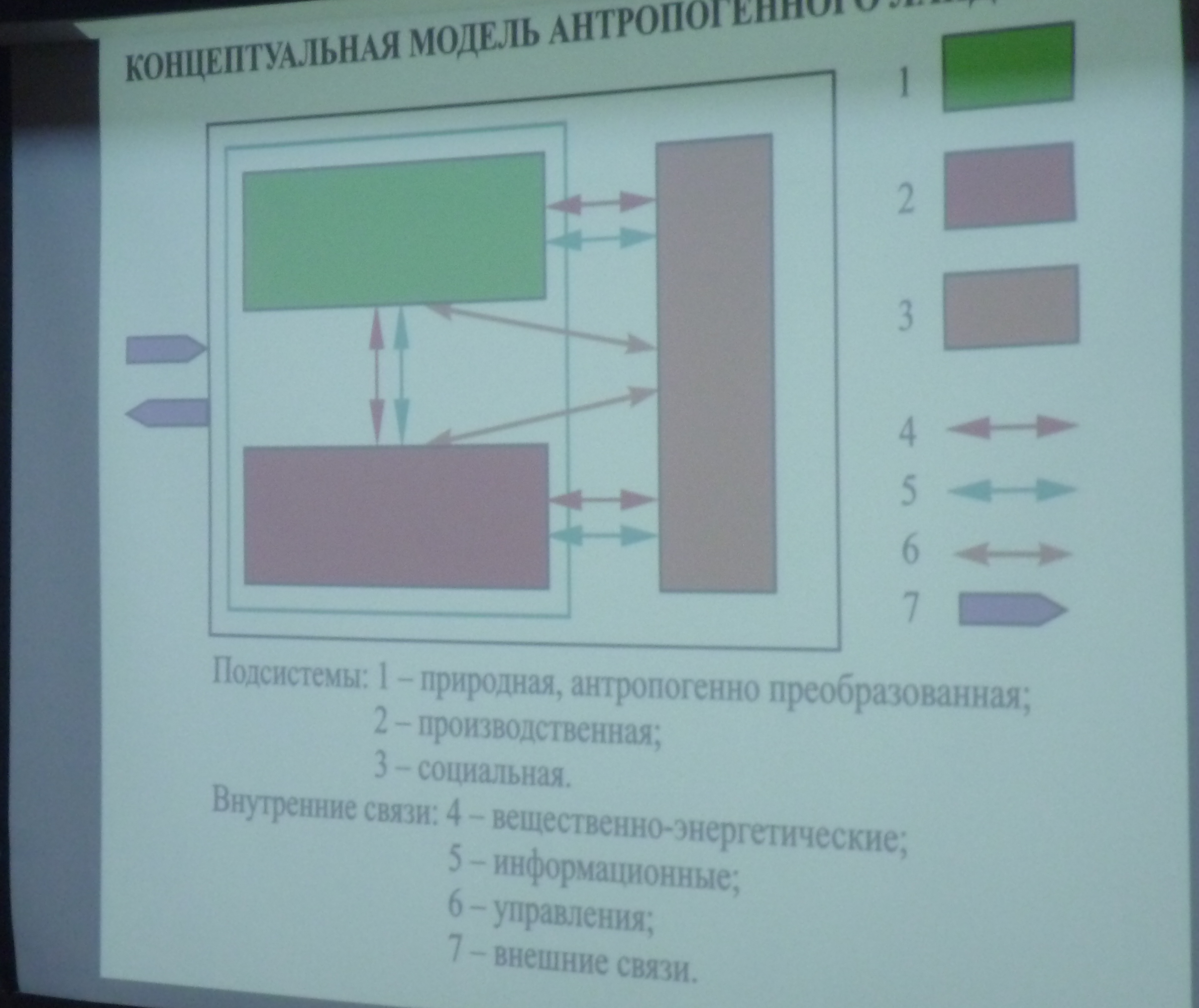

40. Природно-антропогенные ландшафты. Их принципиальное отличие от природных. Модель.

Природно-антропогенный ландшафт – природный ландшафт, преобр хоз и иной деятельностью человека. Занимают 60% суши. Это заново созданный ландшафт (искуственный пруды, засыпают территорию в Голландии), это сильно изменены один или несколько компонентов(горнодобыв пром-ть, раст покров, леса, сх.)

Т.е. в отличие от природных ландшафтов природно-антропогенные ландшафты включают в себя три подсистемы: природную, социальную и производственную, которые взаимодействуют друг с другом посредством прямых и обратных вещественных, энергетических и информационных связей.

Функции:

1) ресурсовоспроизводящая

2)средообразующая

3)природоохранная

4)информационно-образовательная

5)воспитательная – этико-эстетическая 6)учебно-научная

Модель природно-антропогенных ландшафтов. Функции ПАЛ.

АЛ – ресурсовоспроизводящая и средообразующая геосистема.

Подсистемы: природная, хозяйственная и социальная.

Природная подсистема – носитель естественных ресурсов и экологического потенциала ландшафта.

Хозяйственная подсистема – производственный блок, ориентированный на выполнение заданных социально-экономических функций.

Социальная подсистема – определяет быт человека и играет организационную, управляющую роль в антропогенном ландшафте.

АЛ несут печать культуры, традиций и менталитета народа, который их создал.

Этнический ландшафт – природно-антропогенная геосистема, в который этнос и кормящий его ландшафт материально и духовно взаимосвязаны.