- •1. Неправильное определение высоты нижнего отдела лица (завышение или занижение).

- •2. Фиксация нижней челюсти не в центральном соотношении, а в переднем, заднем или боковом (правом, левом).

- •3. Ошибки, вызванные отхождением или неплотным прилеганием при- кусных валиков к протезному ложу (модели).

- •Травматическая окклюзия

- •1 Способ: Прямой способ гипсовки.

- •2 Способ: Обратным способом.

- •3 Способ: Комбинированный способ.

- •Искуственные зубы.

Травматическая окклюзия

Функциональная перегрузка зубов имеет различное происхождение. Она может возникать как результат изменившихся условий в полости рта, как следствие:

Аномалий прикуса (например, очень часто фоном является глубокий прикус);

Частичной потери зубов;

Деформаций окклюзионной поверхности зубного ряда;

Смешанной функции передних зубов;

Патологической стираемости;

Ошибок в протезировании: а) повышение прикуса на коронке, мостовидном протезе, б) применение консольного протеза с мезиальной опорой, в) неправильная кламмерная фиксация, г) ортодонтические аппараты;

Бруксизма и бруксомании;

Острых и хронических периодонтитов;

Остеомиелита и опухолей челюсти.

Функциональная перегрузка при частичной потере зубов появляется в связи с изменением распределения жевательного давления, обусловленного нарушением непрерывности зубного ряда, уменьшением числа зубов, находящихся в контакте со своими антагонистами, появлением смешанной функции, деформациями окклюзионной поверхности, вызванными перемещением зубов. Когда на здоровый пародонт падает необычная функциональная нагрузка, мы говорим о первичной травматической окклюзии.

В другом случае жевательное давление становится травмирующим не потому, что оно увеличилось или изменилось по направлению, а потому, что заболевания пародонта сделали невозможным для него выполнение обычных функций. Такая травматическая окклюзия называется вторичной.

Выделение первичной и вторичной травматической окклюзии имеет свои основания. Травматическая окклюзия создаёт в зубочелюстной системе порочный круг. Возникшее по какой-либо причине заболевание пародонта порождает функциональную перегрузку, а травматическая окклюзия в свою очередь усиливает заболевание пародонта.

Необходимо разли¬чать первичную и вторичную травматическую окклюзию (И.Г.Лукомский, Б.Боянов). При первой повышенную жевательную нагрузку испытывает здо¬ровый пародонт. Ври второй - жевательное давление становится травмирую¬щим не потому, что оно изменилось по направлению, величине или времени действия, а потому, что наличие патологии в тканях пародонта (пародонтиты, пародонтоз) сделало невозможным для него выполнение обычных функций.

Вопрос № 62

Функциональная перегрузка пародонта зубов (травматическая окклюзия). Неадекватная нагрузка, падающая на пародонт зубов, необычная по величине, направлению и продолжительности действия. Различают первичную и вторичную функциональную перегрузку. При первичной необычная функциональная нагрузка падает на здоровый пародонт зубов. Этот вид перегрузки наблюдается под воздействием мостовидных протезов, кламмеров съемных протезов, при частичной потере зубов, когда сокращается число антагонирующих пар зубов, при блокирующих движениях нижней челюсти вертикально сместившимися зубами.

при смешанной функции, бруксизме, повышении межальвеолярной высоты на несъемных протезах. Функциональная перегрузка может быть компенсированной и декомпенсированной. Последняя имеет клиническую (подвижность зубов, повышенная стираемость, перемещение зубов, обнажение шеек, ретракция десны и др.) и рентгенологическую (расширение периодонтальной щели, атрофия лунки зуба в виде чаши, образование костных карманов и др.) характеристику. Декомпенсированное состояние при функциональной перегрузке носит название первичного травматического синдрома.

О вторичной функциональной перегрузке говорят не при увеличении функционального напряжения, а в тех случаях, когда обычная жевательная функция является травматической из-за заболевания пародонта. Подобная перегрузка наблюдается при системном поражении пародонта дистрофическим (пародонтоз) или воспалительным (пародонтиты) процессом, в очаге острого и хронического остеомиелита, опухоли и др. Подобное состояние иногда именуется вторичным травматическим синдромом. Лечение функциональной перегрузки заключается в устранении причины, вызвавшей ее, разными способами (устранение аномалий, бруксизма, протезирование при частичной потере зубов, шинирование при заболеваниях пародонта и др.).

В стадии компенсации первичной травматической окклюзии появляется локализованная стираемость зубов, перемещения, наклоны, погружения зубов и ретракция десны. На рентгенограмме обнаруживается остеосклероз губчатого вещества, сочетающийся с резорбцией альвеолярной кости в виде чаши или появление асимметричных или односторонних костных карманов. Пародонт в данном случае мобилизует свой запас прочности — резервные силы — возможность приспосабливаться к усилению нагрузки.

Вопрос № 63

Расчет потери жевательной эффективности по Агапову.

Расчет потери жевательной эффективности по Агапову является важным этапом в постановке правильного диагноза в ортопедической стоматологии, что позволяет более полно отразить ситуацию в полости рта пациента, выразив в процентном соотношении эффективность акта жевания.

Агапов присвоил каждому зубу свой числовой коэффициент потери жевательной эффективности выраженный в процентах.

* Если у пациента отсутствуют все зубы, то потеря жевательной эффективности по Агапову составляет 100%

* Если у пациента отсутствует антагонист, коэффициент умножается на 2, и считается, что сохранившийся зуб не участвует в акте жевания. По этой причине в случае отсутствия зубов только на одной челюсти – Верхней или Нижний – потеря жевательной эффективности по Агапову так же будет ровняться 100%.

* Искусственные зубы в несъёмных конструкциях и их промежуточная часть = мост возмещающие утраченные зубы имеют такие же коэффициенты что и естественные зубы.

* Восьмые зубы не учитываются при расчете жевательной эффективности по Агапову, в связи с их незначительной функциональной значимостью.

87654321|12345678 - Зубная формула:

05644312|21344650 - Коэффициенты в %

Сумма коэффициентов с каждой стороны соответствующей челюсти равна 0+5+6+4+4+3+1+2 = 25%

Вопрос № 64

Гербста функциональная проба (E. Herbst)

комплекс определенных движений языка, губ, открывания рта, жевательных и глотательных движений, выполняемых больным для получения полноценного оттиска с верхней или нижней челюсти при протезировании зубов.

Пробы гербста на верхнюю челюсть

Широкое открывание рта –для коррекции края от бугра до щёчно-десневых тяжей

Втягивание губ-коррекция края в фронтальном отделе

Всасывание щёк- коррекция края в области щёчно десневых тяжей

Вопрос № 65

Требование к правильно отпрепарированному зубу под штампованную коронку:

- цилиндрическая форма культи зуба;

- объем сошлифованных тканей 0,3-0,5мм (сошлифовывают экватор) разобщение между зубами 0,3-0,5мм;

- аппроксимальные поверхности параллельны друг другу;

- окклюзионная поверхность – углубление фиссур сглаживание бугров;

- зуб препарируют под десной (0,2-0,3мм).

Максимальный диаметр в области шейки сохраняем.

При сошлифовывании жевательной поверхности или режущего края нужно сохранить присущую им анатомическую форму.

Вопрос №т 66

Мостовидный протез с опорой на штампованные коронки – это протез состоящий из опорной и промежуточной частей , где опорными частями выступают штампованные коронки , которые соединены с промежуточной частью методом пайки.

Мостовидный протез - имеет две точки опоры в виде двух соседних зубов, а между ними находится зубной протез. При жевании вся нагрузка распределяется на опорные зубы.

Мостовидный протез состоит из нескольких элементов, составляющих единое целое: искусственных коронок на опорные зубы и искусственных зубов, замещающих отсутствующие зубы. Искусственные зубы в мостовидном протезе называют ещё промывной частью, т.е. они не лежат на десне, а между ними и десной, есть небольшой промежуток, необходимый для проведения гигиенических мероприятий (удаления остатков пищи).

Вопрос № 67

-цилиндрическая форма культи зуба;

- объем сошлифованных тканей 0,3-0,5мм (сошлифовывают экватор) разобщение между зубами 0,3-0,5мм;

- аппроксимальные поверхности параллельны друг другу;

- окклюзионная поверхность – углубление фиссур сглаживание бугров;

- зуб препарируют под десной (0,2-0,3мм).

Максимальный диаметр в области шейки сохраняем.

При сошлифовывании жевательной поверхности или режущего края нужно сохранить присущую им анатомическую форму.

Главным является создание паралельности поверхностей опорных зубов для обеспечения безпрапятственного фиксации протеза.

Протезы данной конструкции чаще используются в боковых отделах , по эстетическим соображениям.

Вопрос № 68

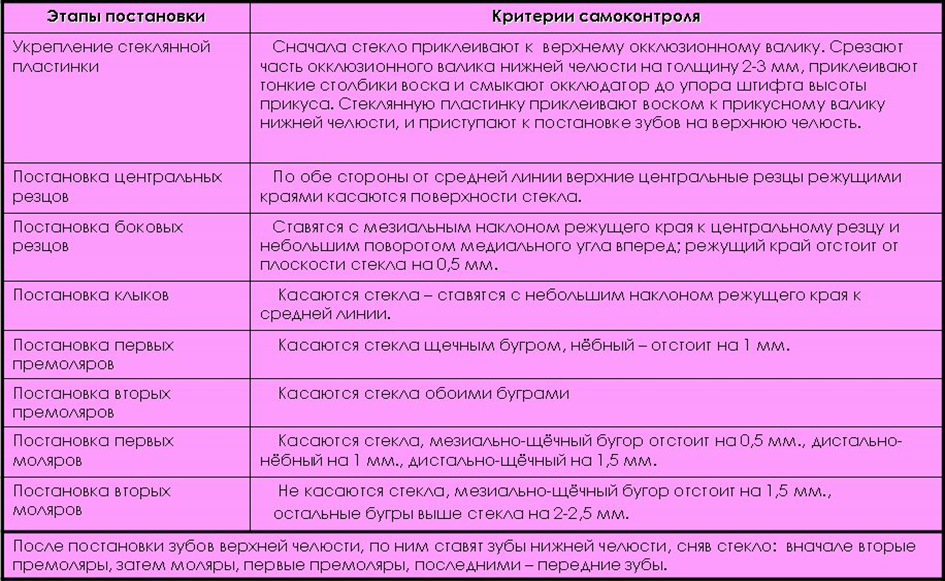

Анатомический принцип постановки зубов по стеклу

Анатомический принцип постановки зубов по стеклу

После фиксации моделей в артикуляторе приступают к постановке зубов по стеклу.

Суть этого способа, разработанного М. Е. Васильевым, заключается в переносе протетической плоскости на поверхность стекла, укрепляемого на модели нижней челюсти. Преимущество такого способа заключается в том, что стекло просвечивает и поэтому дает возможность расставить зубы в правильном положении по отношению к центру гребня альвеолярного отростка нижней челюсти.

Работа начинается с укрепления стекла на верхнем валике (его слегка приклеивают воском в боковых участках валика). Затем наносят небольшой размягченный валик на восковой базис нижней челюсти.

Пока воск не затвердел, смыкают артикулятор до контакта штифта межальвеолярной высоты с резцовой площадкой.

На стекло с помощью специального карандаша наносят линию вестибулярной поверхности валика на верхней челюсти, отмечают линию клыков. Затем стекло приклеивают расплавленным воском к валику на нижней модели. По затвердении воска снимают со стекла военовой базис верхней челюсти. После этого приступают к расстановке зубов верхней челюсти по стеклу, руководствуясь известными правилами.

Правила постановки зубов по стеклу. Постановку зубов начинают для протеза верхней челюсти. По обеим сторонам косметического центра устанавливают центральные резцы. Они режущими поверхностями касаются стекла. Боковые резцы несколько наклонены к центру и не касаются стекла на 0,5 мм.

Клыки режущими буграми контактируют с поверхностью стекла.

Первый премоляр щечным бугром касается поверхности стекла, а небный бугор на 1 мм не достигает его.

Второй премоляр обоими буграми касается стекла.

Первый моляр касается стекла медиально-небным бугром, остальные приподняты: медиальный — на0,5 мм, дистально-щечный — на 1,5 мм, дистально-небный — на 1 мм.

Второй моляр не касается стекла, его медиально-щечный бугор находится на уровне дистально-щечного бугра первого моляра, а остальные бугры —выше стекла на 2—2,5 мм. Расставив зубы на верхней челюсти, удаляют стекло с нижнего воскового валика и устанавливают зубы на нижнем базисе по верхним зубам.

Вопрос № 69

Режим полимеризации Процесс полимеризации преследует цель перевести пластмассу из пластического в твердое состояние. Мономер - полимерная смесь, может затвердевать и в обычных условиях, при комнатной температуре, но для этого потребуется значительное время. Для ускорения процесса полимеризации необходимо повысить температуру. 1) После контрольной прессовки обе части кюветы стягивают специальным фиксатором (бюгелем) и подвергают пластмассу в кювете полимеризации. Кювета закрывается и погружается в воду комнатной температуры, и на электрической плитке или газовой горелке, постепенно, в течение 45-60 минут, доводится до 80°, и от 80° до 100° - 45 минут. При этом, во время повышения температуры до 60° С процесс полимеризации протекает плавно, при температуре выше 65° С остаточная перекись бензоила быстро расщепляется и скорость полимеризации возрастает. В этот период за счет полимеризации мономера масса уменьшается в объеме. По достижении 65-68° С масса начинает увеличиваться в объеме вследствие термического расширения. Расширение в данном случае является основным фактором, компенсирующим усадку при полимеризации, и изделия получаются меньше восковой модели всего на 0,2-0,5 % в линейных размерах. 2) Следует учесть, что полимеризация есть цепной радикальный процесс, и повышение температуры приводит к увеличению молекулярной массы полимера, что вызывает изменения физико-химических свойств (прочности и др.), поэтому для достижения оптимальной молекулярной массы заключительную стадию полимеризации проводят при температуре 100е выдерживая точно 30-45 минут. 3) Затем огонь выключается и кювета находится в воде до полного остывания (медленное охлаждение) в течение 40-60 минут.

Вопрос № 70

К отрицательным свойствам полного съемного протеза относятся :

1)ненадежная фиксация во рту

2) психологический фактор

3) неудовлетворительная эстетика

4) Не надежность конструкции- может поломаться

5) накопление пищевых остатков под протезом

6) возможна аллергия на пластмассу

7) большой периуд адаптации к протезу

8) возможна аспирация

9) противопоказания прибруксизме и эпилепсии

10) давление базиса на лежащие под протезом

11) постоянное трение протеза о подлежащие ткани

12) нарушают вкусовые ощущения , и частично речь

Положительные качества

Не дорогая цена

Маленькие сроки изготовления в сравнении с протезированием на имплантах

Простота конструкции

Восстанавливает функцию жевания ( на 70 %) и речи.

Вопрос № 71

Съемные конструкции пластиночных протезов применяются при полном отсутствии зубов (полный съемный пластиночный протез), а также при частичной потере зубов, если имеются большие дефекты зубного ряда или нет достаточного количества опорных зубов для изготовления несъемных протезов (частичный съемный пластиночный протез).

Съемный пластиночный протез состоит из базиса, искусственных зубов и механических приспособлений (кламмеров, аттачменов и др.), удерживающих или фиксирующих протез на естественных зубах. Базисом съемного пластиночного протеза служит пластинка из пластмассы или металла. У протеза нижней челюсти базис располагается на альвеолярных отростках, а верхней челюсти – кроме того, еще и на нёбе. На базисе крепятся искусственные зубы. В процессе приема пищи жевательная нагрузка передается через базис на протезное ложе (ткани, находящиеся под протезом).

Из чего состоит пластиночный протез?

Из базиса (искусственной десны, выполненной из пластмассы и металла и повторяющей контуры слизистой оболочки и боковых поверхностей зубного ряда)

Фиксируется съемный протез пластиночный на оставшихся опорных зубах при помощи специальных крючков (кламмеров)

Если опорные зубы вообще отсутствуют, производится установка полного съемного пластиночного протеза с фиксацией его путем присасывания к мягким тканям верхней и нижней челюсти.

Вопрос № 73

Кламмерная линия воображаемая линия, соединяющая опорные зубы, на которых фиксируется съемный протез. Представляет собой ось возможного вращения протеза. Может иметь различные направления: сагиттальное, трансверсальное и диагональное. Наиболее удобными направлениями кламмерной линии являются два последних

Различают кламмерные фиксации:

- точечная;

- линейная;

- плоскостная.

1. Точечная

В протезе только один кламмер расположен на единственном зубе, который может служить опорной точкой. Такая фиксация целесообразна, ибо при ней существует опасность нарушения устойчивости протеза во время фиксации.

2. Линейная

В протезе два кламмера которые могут быть соединены между собой линией.

Различают:

- диагональная - разделяет базис на две равные части по диагонали.

- трансверзальная - наиболее удобна для фиксации пластиночных протезов на нижнюю челюсть. Предохраняет зубы от расшатывания при рычагообразных движениях протеза.

- сагиттальная - наименее удачна и применяется в тех случаях, когда опорной могут служить только два зуба на одной стороне челюсти и используют как точку фиксации только при отсутствии других возможностей.

3. Плоскостная

Целесообразна и заключается в использовании трех и более кламмеров в протезе. Различают плоскости в виде треугольника, трапеции, неправильного четырехугольника. Чаще применяется при замещении дефектов зубного ряда бюгельного протеза, но с успехом может быть использован и в съемных пластиночных протезах.

Вопрос № 74

Кламмеры различают:

а) по материалу: металлические, пластмассовые и сочетанные;

б) по месту прилегания: зубные, десневые и зубодесновые

в) по форме: круглые, полукруглые и ленточные;

г) по методу изготовления: штампованные, гнутые и литые;

д) по функции: удерживающие, опорные и опорно-удерживающие;

е) по охвату зуба: одноплечие, двуплечие, двойные, кольцеобразные, перекидные, многозвеньевые;

ж) по методу соединения с базисом: жесткое или стабильное, пружинящее или полулабильное и суставное или лабильное соединение.

Составные элементы опорно-удерживающего кламмера:

Плечи кламмера - части, прилегающие к коронковой поверхности зуба, касающиеся его. Выделяют ретенционную и стационарную части плеча.

Тело кламмера – неподвижная часть, располагающаяся над экватором опорного зуба.

Отросток кламмера – часть тела кламмера переходящая в базис протеза.

Оклюзионная накладка - располагается на жевательной поверхности зуба. Она предохраняет протез от погружения в слизистую, и передает опорному зубу вертикальную нагрузку, восстанавливает окклюзионный контакт с антагонистом, восстанавливает высоту низких коронок зубов.

Вопрос № 75

Система Нея объединяет 5 типов кламмеров.

Кламмер типа 1 -представлен двумя плечами и окклюзионной накладкой. Он применяется при типичном расположении межевой линии, когда опорная и удерживающая части коронки зуба почти одинаково выражены. Это позволяет расположить опорную часть кламмера на зубе, не создавая помех для смыкания зубов

Кламмер типа 2- состоит из окклюзионной накладки и двух Т-образных плеч, соединенных с каркасом протеза. От величины отростка, которым соединяется плечо кламмера с каркасом протеза (чаще всего с его дугой), зависят пружинящие свойства плеча. Кламмер типа 2 применяют при необычном расположении межевой линии, когда, например, зуб наклонен мезиально. При этом межевая линия вблизи дефекта проходит высоко, а вдали от него опускается вниз.

Кламмер типа 3- часто называют кламмером типа 1-2, поскольку одно плечо его заимствовано из кламмера типа 1, а второе - из кламмера типа 2. Этот кламмер применяют редко, в частности тогда, когда межевая линия на одной поверхности зуба расположена обычно, а на другой атипично,

Кламмер типа 4 -называют одноплечим обратнодействующим. Он применяется при язычном (небном) или щечном наклоне опорных зубов,

Кламмер типа 5- называется одноплечим кольцевым. Тело его лежит на опорной поверхности зуба, окружая его кольцом. Одновременно он имеет две окклюзионные накладки .Кольцевой кламмер применяют при наклоне одиночно стоящих зубов, чаще моляров, у которых межевая линия на стороне наклона поднимается высоко и, наоборот, опускается низко на противоположной стороне.

Межевая линия - линия, разделяющая поверхность зуба на опорную и удерживающую.

Вопрос № 76

Подбор искусственных зубов

ПОДБОР И ПОСТАНОВКА ИСКУССТВЕННЫХ ЗУБОВ

При подборе искусственных зубов для протеза руководствуются формой и величиной естественных зубов на моделях или линиями (смеха, клыков), имеющимися на окклюзионных валиках, и отмеченным по специальной расцветке цветом естественных зубов.

Зубной техник должен считаться с этими линиями, так как от них зависит внешнее оформление протеза. Косметический центр часто не совпадает с анатомическим, т. е. с сагиттальной линией на небе с уздечками верхней и нижней губы. Протез, изготовленный без учета косметического центра, будет некрасивым.

Подбор фронтальных зубов. Если поставлены слишком широкие фронтальные зубы, лицо будет казаться постоянно смеющимся, что не всегда уместно. Чрезмерно узкие фронтальные зубы придают широкому лицу неприятное (хищное) выражение.

Зубы надо подбирать такой длины, чтобы искусственная десна меньше обнажалась во время разговора или смеха, стремясь к тому, чтобы искусственные зубы как можно больше походили на естественные.

Фронтальные зубы в большинстве случаев пришлифовывают к альвеолярному гребню так, чтобы они плотно прилегали к нему и создавали впечатление естественных зубов. Если же альвеолярный отросток значительно атрофирован, фронтальные зубы ставят на искусственной десне. Искусственной десной называется часть протезного базиса, покрывающая альвеолярный отросток с вестибулярной стороны.

Чтобы не покрывать фронтальный участок атрофированного альвеолярного отростка искусственной десной, удается иногда подобрать зубы с утолщенной пришеечной частью и сошли-фовать их с губной стороны. Такой шлифовкой достигается восстановление выпуклости зубной дуги. В тех случаях, когда участок альвеолярного отростка атрофирован с дистальной стороны больше, чем с медиальной, надо подбирать искусственные зубы с противоположной стороны, так как медиальная часть их более выпукла, чем дистальная.

Подбирая верхние фронтальные зубы, следует обращать внимание на строение альвеолярного гребня (особенно если зубы должны быть пришлифованы к модели).

В зависимости от типа фомы лица зубы бываю 3 типов: 1 четырехугольной формы , 2класс триугольной формыи 3 класс округлые.

Анатомическими ориентирами на лице являются – линия улыбки и клыковая линия..

Вопрос № 77

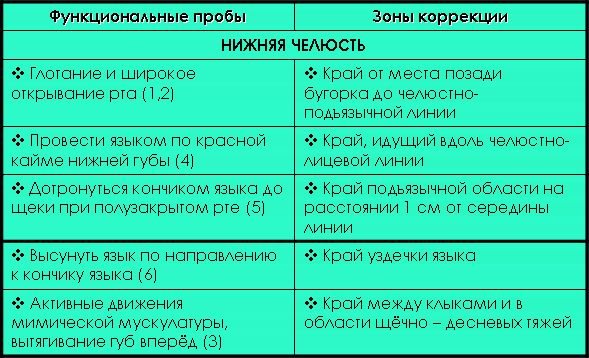

На нижней челюсти чаще используют следующие пробы для оформления наружных краёв ИЛ и получения функционального оттиска [6]:

• Глотательное движение (можно предложить пациенту сделать глоток воды). При этом оформляется край ИЛ от места, расположенного позади слизистого бугорка до челюстно-подъязычной линии

• Медленное открывание рта, вытягивание и втягивание губ.

Обеспечивает оформление вестибулярного края ИЛ от слизистых бугорков до области вторых моляров и в области передних зубов. Можно эту пробу проводить одновременно с лёгкими массажирующими движениями в щёчной области.

• При лёгком вытягивании губ вперёд, укорачивается вестибулярный край в области между клыками. Для оформления этой же области можно слегка оттянуть нижнюю губу вперёд (Рис. 17). При лёгком покусывании пальцев, жевательная мышца рефлекторно напрягается, а губы – расслабляются, при такой пробе хорошо формируется вестибулярный край ИЛ [9].

.: При лёгком оттягивании вперёд нижней губы, хорошо видно преддверие полости рта, которое необходимо зафиксировать функциональным оттиском [8].

• Провести языком по красной кайме верхней губы (облизывание верхней губы). При этом оформляется край, идущий вдоль челюстно-подъязычной линии. Эта же область оформляется когда просят пациента произнести звук «К», т.к. это активизирует челюстно-подъязычную мышцу [9].

• Касание кончиком языка щёк при полузакрытом рте, благодаря чему формируется подъязычный край с правой и левой сторон на расстоянии 1 см от средней линии.

• Область между клыком и вторым моляром глубоко заходящий вестибулярный край может выталкиваться мягкими тканями. Чтобы правильно окантовать ИЛ в этом месте, нужно поместить указательные пальцы на кожу лица пациента несколько ниже углов рта и без излишнего давления производить массирующие движения.

Вопрос № 78

Глотание и широкое открывание рта –корректируется крой от позадимолярной ямки дочелюстно-подъязычной линии

Провести языком по красной кайме губ- край идущий в вдоль челюстно лицевой линии

Дотронуться кончиком языка до щеки при полузакрытом рте-край подъязычной области

Высунуть язык по направлению к кончику носа-край уздечки языка

Вытягивания губ в перёд-между клыками и шечно-десневыми тяжами.

Вопрос № 79

Объемное моделирование седловидных частей нижнего протеза позволяет:

1) оформить внутреннюю и наружную поверхности протеза соответственно функциональному состоянию тканей протезного ложа;

2) расправить подвижные складки слизистой оболочки беззубого альвеолярного отростка.

. Моделировка воскового базиса, подбор и постановка искусственных зубов

При частичном отсутствии зубов на верхней челюсти без дистальной опоры базис должен перекрывать бугры верхней челюсти, площадь базиса зависит от степени атрофии альвеолярного отростка. Границей базиса является нейтральная зона. На нижней челюсти базис должен перекрывать слизистый бугорок и не доходить до дна полости рта на 2 мм. Базис должен обходить уздечку верхней или нижней губы, а также боковые складки, располагающиеся на верхней и нижней челюстях в области премоляров. При наличии экзостозов, выраженных нижнечелюстных торусов, эти образования необходимо изолировать.

Постановка зубов производится по общепринятой методике.

Вопрос № 80 Проверка восковой конструкции бюгельного протеза в полости рта

При проверке конструкции протеза в полости рта следует обратить внимание:

на правильность постановки зубов относительно: оставшихся зубов, зубов-антагонистов, гребня альвеолярного отростка;

глубину резцового перекрытия;

плотность контакта при движениях нижней челюсти;

эстетические качества протеза: цвет, форма, размер, постановка искусственных зубов;

правильность изоляции торуса и экзостозов;

на соответствие базисов ранее выбранным границам.

Характер прилегания восковой конструкции к слизистой оболочке..

На этом этапе производят выбор цвета базисной пластмассы.

Вопрос № 81

При выборе опорных зубов стремятся использовать многокорневые зубы, способные оказать достаточное сопротивление вращательным моментам.

Для правильного наложения кламмера необходимо знать анатомические особенности коронок зубов, которые используются для удержания протеза и создания опорно-удерживающей функции.

На зубе кламмеры располагают строго по отношению к экватору.

На зубах верхней челюсти плечо кламмера находится выше экватора, на зубах нижней челюсти — ниже.

При фиксации пластиночных протезов кламмерами важную роль, играет величина и форма коронок. Низкие коронки для наложения кламмера непригодны, так как кламмер с такого зуба легко соскальзывает и фиксации протеза не достигается. На такой зуб накладывают металлическую коронку, на которой контурными щипцами выдавливают выступ вблизи жевательной поверхности. Этот выступ предохраняет от соскальзывания кламмера с зуба, что улучшает фиксацию протеза. Наоборот, длинные или выдвинутые зубы быстро расшатываются. Это происходит вследствие чрезмерной нагрузки кламмером, несоответствия надальвеолярной части зуба по сравнению с внутриальвеолярной. Исходя из этих соображений, одиночно расположенный зуб на нижней челюсти, когда он неустойчив и корень значительно обнажен, стачивают. Это дает возможность уравновесить надальвеолярную и внутри-альвеолярную части зуба. После такой подготовки зуб покрывают металлической коронкой.

Вопрос № 82

Классификация челюстей по И. М. Оксману. И. М. Оксман предложил делить беззубые челюсти, как верхнюю, так и нижнюю, по единой схеме на четыре типа согласно степени атрофии и конфигурации альвеолярного отростка.

Первый тип — высокий альвеолярный отросток и высокие альвеолярные бугры, глубокое небо, высокое прикрепление подвижной слизистой оболочки.

Второй тип — средняя, равномерная атрофия альвеолярного отростка и альвеолярных бугров, менее глубокое небо и среднее прикрепление подвижной слизистой оболочки.

Третий тип — резкая, но равномерная атрофия альвеолярного отростка и альвеолярных бугров, уплощение небного свода почти до уровня альвеолярного гребня, подвижная слизистая оболочка прикреплена на уровне альвеолярного гребня.

Четвертый тип — неравномерная атрофия альвеолярного отростка, т. е. смешанная форма. При протезировании беззубых челюстей врач имеет дело с двумя тканями полости рта: с альвеолярными отростками и слизистой оболочкой. Нередко во рту сохраняются корни или пораженные кариесом зубы или зубы с подвижностью третьей степени.

Вопрос № 83

Правила подбора и постановка искусственных зубов

Искусственные зубы применяются для замещения дефектов зубных рядов.

Требования к искусственным зубам:

- изготавливаются из материала, не обладающего раздражающими или вредными действиями;

- зубы должны иметь правильную анатомическую форму;

- должны иметь красивую и разнообразную окраску, не должны разрушаться от жевательного давления, то есть не хрупкие и мало стираемые;

- должны монолитно соединяться с базисом протеза. Материал, из которого делают искусственные зубы, должен быть доступным и дешевым.

Выбирая, искусственные зубы учитывают:

- величину, форму и цвет сохранившихся зубов (прямоугольные, треугольные, квадратные);

- форму лица;

- цвет кожных покровов;

- вид прикуса;

- пол;

- расовую принадлежность;

- возраст пациента.

Постановка зубов.

Изготавливается восковой базис границы, которого несколько больше границ протеза отмеченных на модели. Восковой базис укрепляют проволочной дугой (армирование), приклеивают восковой валик 3-4 мм к базису, чтоб наружный край находился на уровне середины альвеолярного гребня. В базис устанавливаются кламмера и приступают к постановке зубов. Начинают с передних зубов. Если альвеолярный отросток хорошо выражен зубы притачивают к альвеолярному отростку, так чтобы создавать впечатление естественности, такая постановка называется постановка на приточке. Плотно к десне может быть приточен и первый премоляр верхней челюсти – такая постановка отвечает эстетичным требованиям. При атрофии альвеолярного отростка передние зубы ставятся на искусственную десну, что проще и не трудоемко, но менее эстетично. Искусственные зубы вначале придают нужную ширину, потом припасовывают его на десне и в последнюю очередь притачивают к антагонистам для плотного контакта без завышения прикуса. Притачивание производится на шлифмоторе карборундовым камнем, а при незначительной приточке - фрезами, карборундовыми камнями, алмазными кругами или фасонными головками при помощи бормашины. Нагреваем зуботехнический шпатель, размягчаем восковой валик и прикрепляем к нему центральные резцы, потом вторые резцы, клыки и так далее.

Вопрос № 84

Съемные пластиночные протезы применяются для восстановления целостности зубных рядов, жевательной эффективности, предупреждения развития вторичных зубочелюстных деформаций и функциональной перегрузки пародонта оставшихся зубов. Они используются при всех классах дефектов зубных рядов по классификации Кеннеди

Базис протеза-- имеет максимальные границы на верхней и нижней челюстях. На верхней челюсти, на щечной и губной сторонах беззубого участка альвеолярного отростка граница протеза проходит по переходной складке, обходя подвижные щечно-альвеолярные тяжи слизистой оболочки и уздечку губы. Дистальный край протеза немного не доходит до линии «А», то есть до границы между твердым и мягким небом, бугор верхней челюсти должен обязательно перекрываться протезом. Бугорки резцов остаются открытыми, и протез лишь прилегает к шейкам зубов, на молярах и премолярах базис располагается несколько ниже экватора зубов.

На нижней челюсти, на щечной и губной сторонах беззубого участка альвеолярного отростка граница протеза проходит по переходной складке, обходя подвижные щечно-альвеолярные тяжи слизистой оболочки и уздечку губы. С язычной стороны, как в области отсутствующих, так и в области сохранившихся зубов граница протеза проходит по переходной складке, обходя уздечку языка. Во фронтальном отделе базис перекрывает зубные бугорки резцов, на молярах и премолярах располагается несколько выше экватора зуба.

Удерживающие кламмеры.-- В конструкции любого удерживающего металлического кламмера выделяют три основных элемента, а именно: плечо, тело и отросток. Плечом кламмера называется его пружинящая часть, охватывающая коронку зуба и располагающаяся непосредственно в зоне между экватором и шейкой.

Телом кламмера называется часть, соединяющая плечо и отросток, располагающаяся над экватором опорного зуба, на его контактной поверхности со стороны дефекта.

Отросток – это часть кламмера, который уходит в пластмассовый базис или спаивается с металлическим каркасом и предназначен для крепления кламмера в протезе. Лежит он по ходу беззубого альвеолярного гребня, отступая от него на 1-1,5 мм, под искусственными зубами. Для лучшего крепления в пластмассе конец отростка у круглых проволочных кламмеров расплющивают, а у плоских раздваивают, создают насечки или напаивают сетку

Искусственные зубы используют для замещения утраченных зубов. Все искусственные зубы делят по материалу изготовления на фарфоровые, пластмассовые и металлические, по способу крепления в базисе протеза на крампонные, диаторические, трубчатые и не имеющие специальных приспособлений для крепления, по месту расположения в протезе на передние и боковые.

Искуственые зубы компенсируют эстетический дефект , жевание и речь.

ВОПРОС № 85

Гипсовка в кювету тремя способами.