- •1. Неправильное определение высоты нижнего отдела лица (завышение или занижение).

- •2. Фиксация нижней челюсти не в центральном соотношении, а в переднем, заднем или боковом (правом, левом).

- •3. Ошибки, вызванные отхождением или неплотным прилеганием при- кусных валиков к протезному ложу (модели).

- •Травматическая окклюзия

- •1 Способ: Прямой способ гипсовки.

- •2 Способ: Обратным способом.

- •3 Способ: Комбинированный способ.

- •Искуственные зубы.

Вопрос № 1

Значение сагиттальной окклюзионной кривой. Имеются также большие разногласия по вопросу о роли сагиттальной окклюзионной кривой. Одни называют ее компенсационной (Б. Н. Бынин, Б. Б. Брандсбург, Канторович, Винклер). А. Я. Катц, наоборот, отрицает ее компенсационные свойства. Сторонники компенсационной теории находят, что кривая Шпее имеет своим назначением компенсацию просвета, образующегося при выдвижении нижней челюсти вперед между верхними и нижними коренными зубами. Они представляют себе механизм компенсации следующим образом: выдвижение вперед нижней челюсти, как указано выше, всегда сопровождается опусканием ее, которое влечет за собой разобщение зубных рядов в области коренных зубов. При выдвижении вперед, до встречи режущих краев фронтальных зубов, это зияние могло бы сохраниться. Таким образом, при передней окклюзии контакт зубов во время выполнения ими жевательной функции был только на передних зубах, что привело бы к образованию просвета в области жевательных зубов и передаче жевательного давления на фронтальные зубы и к их перегрузке. Компенсация этого просвета достигается, по мнению сторонников компенсационной теории, благодаря наличию сагиттальной окклюзионнои кривой. Вследствие кривой Шпее коронки коренных зубов на нижней челюсти наклонены вперед, а на верхней, челюсти они отклонены несколько назад. Таким образом, на нижней челюсти дистальные бугры 7-го и 8-го зубов стоят на более высоком уровне по сравнению с мезиальными буграми, а на верхней челюсти мезиальные бугры коренных зубов стоят на более низком уровне, чем дистальные.

Источник: http://meduniver.com/Medical/stomatologia/331.html MedUniver

вопрос №2

Суппле главное внимание обращает на состояние слизистой оболочки протезного ложа и выделяет 4 класса податливости:

• 1-й класс - на обеих челюстях имеются хорошо выраженные альвеолярные гребни, покрытые слегка податливой слизистой оболочкой. Нёбо покрыто равномерным слоем слизистой оболочки, умеренно податливой в задней его трети. Естественные складки слизистой оболочки (уздечки губ, языка, щечные тяжи) достаточно удалены от вершины альвеолярного гребня. Этот класс слизистой оболочки является удобной опорой для протеза, в том числе и с металлическим базисом.

• 2-й класс - слизистая оболочка атрофирована, покрывает альвеолярные гребни и нёбо тонким слоем. Места прикрепления естественных складок расположены ближе к вершине альвеолярного гребня. Плотная и истонченная слизистая оболочка менее удобна для опоры съемного протеза, особенно с металлическим базисом.

• 3-й класс - альвеолярная часть нижней челюсти и задняя треть твердого нёба покрыты разрыхленной слизистой оболочкой. Такое состояние слизистой оболочки часто сочетается с низкой альвеолярной частью. Пациенты с подобными изменениями иногда нуждаются в предварительном лечении. После протезирования им следует особенно строго соблюдать режим пользования протезом и обязательно наблюдаться у врача.

• 4-й класс - подвижные тяжи слизистой оболочки расположены продольно и легко смещаются при незначительном давлении оттискной массы. Тяжи могут ущемляться, что затрудняет или делает невозможным пользование протезом. Такие складки чаще наблюдаются на нижней челюсти, преимущественно при отсутствии альвеолярной части. К этому же типу относится альвеолярный край с болтающимся мягким гребнем. Протезирование в этом случае иногда становится возможным лишь после его иссечения.

Вопрос №3 Границы протеза на верхнюю челюсть

Базис протеза на верхнюю челюсть имеет следующие максимальные границы. На щечной и губной сторонах в области отсутствующих зубов граница проходит по переходной складке, обходя подвижные щечные тяжи слизистой оболочки и уздечку верхней губы. На небной стороне базис прилегает к шейкам зубов, по¬крывая на 1/3 высоты коронки (включая небные бугорки) передних и на 2/3 -боковых зубов. На твердом небе граница базиса протеза доходит до линии А, проходящей через слепые ямки, расположенные между твердым и мжким небом, и проходит по задним краям бугров, что обеспечивает устойчивость протеза. При наличии торуса его перекрывают базисом, предварительно изолировав на гипсовой модели челюсти оловянной или другой фольгой. В таких случаях на небной поверхности базиса протеза образуется выемка. При большом количе¬стве оставшихся зубов можно обойти торус, не покрывая его базисом протеза.

Уменьшение размеров базиса протеза допустимо при наличии передних зубов, когда может быть освобождена передняя часть твердого неба, а при отсутствии передних зубов и наличии боковых базис может быть уменьшен за счет его задней части.

Вопрос №4

Границы протеза на нижнюю челюсть

В области отсутствующих зубов, как и на верхней челюсти, граница базиса протеза проходит по переходной складке щечной и губной сторон, обходя подвижные тяжи слизистой оболочки и уздечки. С язычной сторо¬ны граница протеза проходит по переходной складке, обходит уздечку языка; в отличие от верхней челюсти базис протеза покрывает все остав¬шиеся зубы на 2/3 высоты коронок. Это устраняет возможность оседания протеза и предупреждает травмы слизистой оболочки. С вестибулярной стороны в области боковых зубов базис протеза заканчивается закругле¬ниями по переходной складке. При концевых дефектах базис протеза пере¬крывает бугорки нижней челюсти полностью, если они плотные, или до половины их протяженности, если они подвижные. С язычной стороны аль¬веолярной части в области премоляров бывают костные выступы (экзостозы), которые изолируют на гипсовой модели оловянной фольгой подоб¬но торусу на небе, а граница базиса обязательно должна пройти ниже кос¬тных выступов, покрывая полностью экзостозы.

При протезировании односторонних концевых дефектов нижней челюсти почти нет возможности уменьшить протезный базис. На верхней челюсти при хороших анатомических условиях размеры протезного базиса иногда можно сократить.

Вопрос № 5

Одним из путей устранения неблагоприятного действия механического фактора является, максимально равно- мерное распределение давления по всей площади про-тезного ложа, за счет применения эластичных подкладок для базиса протеза [6],[7].

Показаниями для использования двухслойного базиса могут служить:

• резкая и неравномерная атрофия альвеолярного от-ростка,

• острые костные выступы, экзостозы, выраженные торусы,

• сухая малоподатливая слизистая оболочка,

• значительная резорбция альвеолярных отростков,

• обширные участки истонченной слизистой оболочки со сниженной податливостью,

• заболевания слизистой оболочки полости рта,

• непереносимость акриловых материалов и повышенная чувствительность слизистой оболочки

Вопрос № 6

До удаления зубов снимают оттиски зубных рядов. Затем отливают рабочие и вспомогательные модели и готовят восковые шаблоны с прикусными валиками, если без них нельзя составить модели в центральной окклюзии (рис. 368). При этом могут быть четыре группы дефектов, в зависимости от который центральная окклюзия определяется при помощи восковых шаблонов или без них.

После этого модели загипсовывают в арт и куля- тори производят специальную обработку их (рис. 431). Она заключается в следующем. Зубы, подлежащие удалению, срезают на моделях на уровне их шеек. Затем с вершины альвеолярного отростка снимают тонкий слой гипса (не более 2 мм) и придают ей закругленную форму (рис. 431). В участках, прилега- ющк к шейкам остающихся, ограничивающих дефект естественныьх зубов и отступя от них на 3—4 мм гипс снимать не следует. Так поступают для предупреждения отслойки будущим протезом десны естественного зуба. Нельзя снимать много гипса с язычной и особенно с небной стороны. Здесь имеется плотная, мало податливая слизистая оболочка, не сразу подвергающаяся ретракции после удаления зубов. Слой снимаемого гипса может быть несколько увеличен, если удаление зубов проводится по поводу пародонтоза с атрофией лунки более чем на две трети ее длины и отеком тканей десны

Вопрос № 7

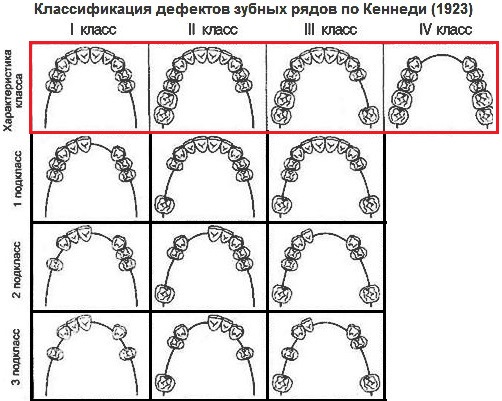

Классификация дефектов зубных рядов Кеннеди (1923) 1 класс - потеря жевательных зубов с обеих сторон. Основная конструкция протеза - лабильное крепление. От основного бюгеля отходят ответвления для укрепления на них искусственных зубов, восстанавливающих зубной ряд. 2 класс - односторонний дефект зубного ряда при потере дистальной опоры. Основная конструкция протеза - палатинальная фиксация протеза со стороны челюсти с сохранившимися зубами и лабильное крепление протеза на стороне дефекта зубного ряда. 3 класс - односторонний дефект при наличии дистальной опоры. Основная конструкция протеза - съемный мостовидный протез на опорных кламмерах. 4 класс - дефекты во фронтальном участке зубного ряда. Конструкция протеза - съемный мостовидный протез с опорными кламмерами.

Вопрос № 8

Функциональный оттиск. Функциональным оттиском принято называть оттиск, отображающий состояние тканей протезного ложа во время каких-либо движений губ, щек, языка. Впервые методика его получения была разработана Шроттом в 1864 г.

Классификация оттисков.

Наибольшую популярность получила классификация оттисков по Е.И. Гаврилову. В ее основу были положены следующие основные принципы.

1. Принцип последовательности лабораторных и клинических приемов изготовления протезов. На этом основании различают оттиски предварительные (ориентировочные) и окончательные. Предварительные оттиски снимают стандартной ложкой. По ним отливают диагностические модели челюстей, позволяющие изучить взаимоотношения зубных рядов, альвеолярных гребней беззубых челюстей, рельеф твердого неба и другие особенности, имеющие значение для постановки диагноза, составления плана подготовки полости рта к протезированию и самого плана протезирования. Эта же методика позволяет определить приблизительно границу протезного ложа и изготовить индивидуальную ложку. По окончательным оттискам отливают рабочую модель.

2. Способ оформления краев оттиска, позволяющий протезу иметь замыкающий круговой клапан, обеспечивающий ту или иную степень его фиксации. В соответствии с этим различают анатомические и функциональные оттиски.

По методу оформления краев Е.И. Гаврилов подразделяет функциональные оттиски, оформленные при помощи:

а) пассивных движений;

б) жевательных и других движений;

в) функциональных проб.

Между анатомическими и функциональными оттисками четкой границы провести нельзя. По существу, чисто анатомических оттисков нет. Получая оттиск стандартной ложкой, при формировании его края всегда пользуются функциональными (правда, недостаточно обоснованными) пробами. С другой стороны, функциональный оттиск представляет негативное отображение анатомических образований (небный валик, альвеолярный бугор, поперечные небные складки и др.), не изменяющих своего положения во время движений нижней челюсти, языка и функции других органов. Поэтому совершенно закономерно, что функциональный оттиск имеет признаки анатомического, и наоборот.

3. Степень давления или степень отжатия слизистой оболочки.

По степени ее отжатия функциональные оттиски делятся на:

1) компрессионные или полученные под давлением, которое может быть произвольным, жевательным, дозированным;

2) дифференцированные (комбинированные);

3) декомпрессионные или полученные при минимальном давлении.

Вопрос № 9

Этапы препарирования

Протезирование зубов мостовидными протезами выглядит следующим образом:

----Обращение пациента к стоматологу.

Планирование или подготовка к протезированию.

Обточка и при необходимости депульпация зубов.

Снятие слепков.

На время изготовления постоянной конструкции устанавливаются временные мостовидные протезы.

Установка и фиксация готового протеза.

---Этапы препарирования зубов:

После проведения подготовки к протезированию, врач производит обтачивание опорных зубов.

С зубов снимается слой эмали такой толщины, какую будет иметь коронка. Зубу придают удобную для фиксации зубного протеза форму, в области шейки зуба делают уступы.

При необходимости производится депульпирование зубов.

Этапы изготовления протеза

---Снятие слепков с челюсти. Изготовление модели челюсти с зубами из гипса.

На такой индивидуальной модели зубной техник формирует каркас будущего протеза.

Припасовка каркаса мостовидного протеза к зубам.

Снятие слепков для тела конструкции. Для этого используется воск.

Подбор материала для облицовки каркаса.

Установка и фиксация протеза на опорные зубы с помощью цемента

Вопрос № 10

Клинико-лабораторные этапы изготовления цельнолитого

бюгельного протеза с кламмерной фиксацией

Клинические этапы:

Лабораторные этапы:

1. Обследование пациента:

а) постановка диагноза;

б) составление плана лечения.

2. Подготовка зубных рядов и зубов к протезированию.

3. Получение оттисков.

4. Отливка моделей.

5. Изготовление восковых базисов с окклюзионными валиками.

6. Определение ЦО.

7. Изучение моделей в параллелометре.

8. Нанесение рисунка каркаса бюгельного протеза.

9. Подготовка модели к дублированию.

10. Дублирование гипсовой модели.

11. Изготовление огнеупорной модели, ее термохимическая обработка.

12. Нанесение рисунка каркаса бюгельного протеза.

13. Моделирование каркаса бюгельного протеза.

14. Установка литниковой системы.

15. Формовка в опоку.

16. Литье каркаса.

17. Механическая обработка каркаса, шлифовка, полировка.

18. Припасовка металлического каркаса бюгельного протеза на модели.

19. Проверка конструкции металлического каркаса в полости рта.

20. Моделировка воскового базиса, подбор и постановка искусственных зубов.

21. Проверка конструкции бюгельного протеза в полости рта.

22. Замена воска на пластмассу.

23. Окончательная механическая обработка (шлифовка, полировка) протеза.

24. Припасовка и наложение бюгельного протеза.

25. Рекомендации по пользованию и уходу за протезом

Вопрос № 11

Первый клинический этап - препарирование зубов и получение оттисков.

Препарирование зуба под полную металлическую штампованную коронку заключается в сошлифовывании всех пяти поверхностей.Препарирование зуба начинается с сепарации, то есть отделения зуба от соседнего. Для того, чтобы не повредить соседний зуб, сепарацию проводят односторонним сепарационным диском. Для покрытия коронками соседних зубов можно пользоваться двусторонним сепарационным диском

Второй клинический этап - подгонка коронок. Правильно изготовленная и подогнанная коронка плотно охватывает шейку зуба и снять ее из зуба зачастую трудно. Тогда берут немного ваты, покрывают ею коронку, захватывают коронку одним или двумя, а моляр еще и тремя пальцами руки и осторожными движениями пытаются сдвинуть коронку попеременно в вестибуло-оральном направлении. Если таким приемом коронку снять не удается, ее снимают с помощью инструментов. Для этого используют шпатель для замешивания цемента или зуботехнический шпатель. Удобнее пользоваться специальным коронкосъёмником Коппа

Третий клинический этап - фиксация коронки в полости рта.

Проверенную в полости рта пациента штампованную металлическую коронку опять передают в зуботехническую лабораторию для полирования.

Перед наложением в полость рта ее тщательным образом промывают перекисью водорода и дезинфицируют спиртом. Опорный зуб обкладывают ватными тампонами и поддают медикаментозной обработке. Поверхность зуба тщательным образом дезинфицируют спиртом и высушивают эфиром. Лучших результатов можно достичь высушиванием теплым воздухом, который подается через специальный наконечник бормашины.

На предварительно приготовленной стерильной стеклянной пластинке (плету) замешивают фиксирующий цемент жидкой консистенции. Правила приготовления цемента и его консистенция зависит от марки и цели, которой нужно достичь при укреплении коронки.

Приготовленный цемент вносят в коронку клиническим шпателем, заполняя ее приблизительно на одну треть. Внутренние стенки обмазывают до краев коронки. Коронку с цементом надевают на зуб, следя за тем, чтобы ватные тампоны не попали под край коронки. Для этого полезно фиксировать их пальцами левой руки на определенном расстоянии от шейки зуба, а правой рукой надевать штампованную коронку.

После наложения коронки с цементом необходимо сразу же проверить окклюзионные взаимоотношения по центральной окклюзии. Если коронка находится в плотном контакте с зубами-антагонистами, пациентов просят держать зубы сомкнутыми 10-15 минут, пока не затвердеет цемент.

Остатки цемента осторожно снимают с поверхности коронки и соседних зубов. Особенно аккуратно нужно удалять цемент, который заполняет межзубные промежутки. Остатки цемента на поверхности полируемой коронки легко снимаются ватным тампоном, пропитанным жидкостью фосфатцемента. После удаления остатков цемента с поверхности зуба пациенту рекомендуют держать зубы сомкнутыми еще в течение 1-2 часов до полного затвердения фиксирующего материала.

Вопрс № 12

1 Обследование больного. Планирование дальнейшего лечения .

2. Одезболтвание. Одонтопрепарирование под штампованные коронки.

3. снятие слепков.

4. припасовка штампованных коронок. Снятие слепков.

5. припасовка мостовидного протеза .

6. фиксация мостовидного протеза. Рекомендации больному .

Вопрос № 13 Метод Васильева. http://krasgmu.ru/sys/files/ebooks/el_ort_stom/190.html

Вопрос № 14 Подбор и конструирование искусственных зубных рядов.

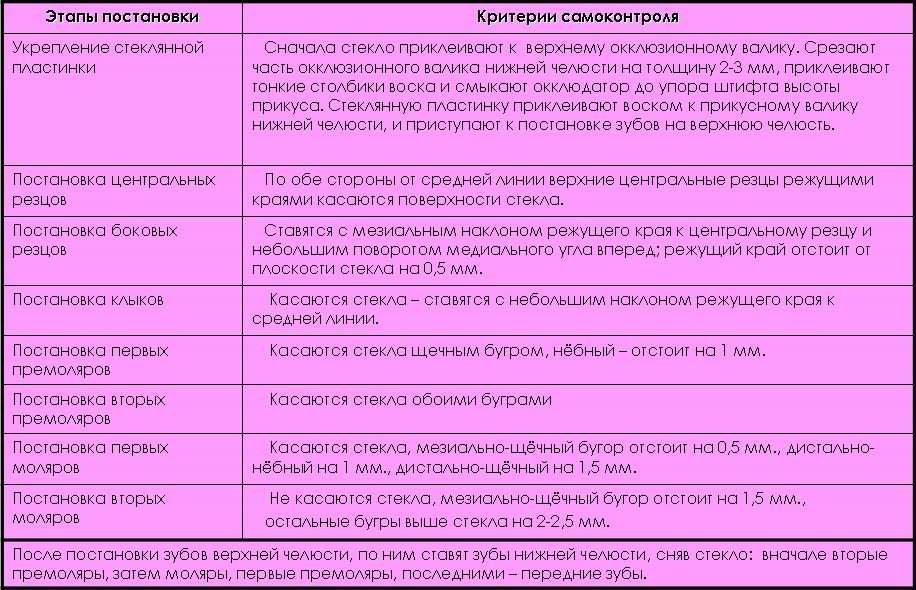

Проведя в клинике определения и фиксации центрального соотношения челюстей , врач стоматолог- ортопед обязан сделать еще ряд необходимых манипуляций , необходимых для зубного техника на этапе конструирования им искусственных зубных рядов. Итак , врач проводит определение цвета искусственных зубов , их формы , фасона и величины , ориентируясь на возраст пациента , пол , профессию , форму челюстей , степень атрофии костной основы , размер верхней губы и дефекта зубного ряда.

В конструкциях съемных пластиночных протезов используют пластмассовые или фарфоровые искусственные зубы , применение которых имеет как неоспоримые преимущества , так и недостатки . Широкое использование пластмассовых зубов приводит к быстрому их стиранию, изменения цвета , снижение межальвеолярной высоты и других осложнений . Ввиду этого в последнее время вернулись к использованию фарфоровых зубов , которые хорошо имитируют цвет естественных зубов , хорошо флюоресциюють , однако и имеют ряд недостатков. В частности , фарфоровые зубы соединяются с базисом протеза только механическими способами , при конструировании искусственных зубных рядов необходима очень высокая квалификация зубного техника . Поэтому выбор искусственных зубов необходимо проводить в зависимости от клинической ситуации и других составляющих.

Врач стоматолог- ортопед в наряде на работу указывает зубному технику вид искусственных зубов , номер цвета , их фасон. Кроме того , врач стоматолог- ортопед во фронтальном участке прикусных валика верхней челюсти обозначает линию улыбки , которая указывает на высоту искусственных зубов , зрачковая линия - на ширину фронтальной группы зубов условно проходит по дистальных краях клыков .

Получив от врача такую информацию и гипсовые модели , составленные в положении центральной окклюзии , зубной техник загипсовывают их в артикулятор или окклюдатор и начинает конструирование зубных рядов. Кроме того , необходимо подготовить гипсовые модели к конструированию искусственных зубных рядов. Для этого из моделей удаляют восковые базисы и изготавливают новые с границами , несколько шире , чем замечены на модели , чтобы можно было пролить их воском , который кипит , без нарушения установленных пределов . Восковой базис укрепляют проволочной дугой , растопленным воском к воскового базиса приклеивают восковой валик толщиной 3-4 мм таким образом , чтобы внешний край находился на уровне середины ячейки отростка (или части). На этом же лабораторном этапе изготавливают кламмера , если они не были произведены на предыдущем .

Постановка искусственных зубов фронтальной группы в базисе протеза может быть проведена на приточке и искусственных деснах в зависимости от клинической картины. Постановку искусственных зубов в боковом отделе во всех случаях проводят на искусственных деснах .

Вопрос № 15 .

Выберите перфорированную оттискную ложку. Не берите ложку для полного протеза, если впоследствии будет изготавливаться частичный протез. Если Вы применяете неперфорированную ложку, то используйте адгезив для фиксации оттискного материала

Подготовление слепочной массы осуществляется следующим образом. B резиновую чашку наливают 35—50 мл воды, в которую постепенно всыпают альгинатный порошок, порошок смешивают с водой для получения пластмассы. Консистенция смешанной массы может быть различной: от сметанообразной до густой пасты в зависимости от условий полости рта. Затвердение происходит тем быстрее, чем гуще смесь. Слепочную массу наносят на ложку шпателем до бортов равномерноти вводят в полость рта через левый угол рта, нв в\ч с начала ложку прижимают к молярам а на нижней к резцам .

Во рту слепочная масса становится резиноподобной через 3—4 минуты. В этом состоянии слепок стягивается с челюсти и выводится из полости рта.

При снятии слепка с челюсти он местами растягивается, но тут же после выведения слепка изо рта принимает исходную форму. Поэтому альгинатная масса позволяет заснять все выпуклости зубов и наклоны их, не изменяя формы.

Эта масса дает точный отпечаток всех, даже самых мелких, контуров и рельефов зубов и слизистой оболочки полости рта.

После .выведения слепка изо рта полезно сразу отлить модель. Слепок можно сохранять в воде комнатной температуры не более суток, иначе он деформируется в силу впитывания воды.

Альгинатная масса может быть применена для всех видов слепков, в том числе и для слепков лица. Альгинатную слепочную массу используют только один раз.

Вопрос № 16

Центральная окклюзия – это положение нижней челюсти и нижнего зубного ряда к верхнему, которая характеризуется максимальным количеством контактов зубов антагонистов. Средняя линия лица совпадает с линией, проходящей между центральными резцами, Головка нижней челюсти располагается на скате суставного бугорка, у его основания. Мышцы, поднимающие нижнюю челюсть равномерно напряжены с обеих сторон.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ (ЦС) – положение нижней челюсти, при котором головки ВНЧ-суставов располагаются в суставных сумках в наиболее передне-надлежащем положении, суставный диск правильно расположен между ними.

Вопрос № 17

Переходная складка - это анатомическая область в предверии полости рта перехода неподвижной слизистой оболочки десны в пассивно подвижную слизистую оболочку где начинается подслизистая основа.

Податливость СОПР – это пассивная вертикальная подвижность в основе которого лежит способность сосудов микроциркуляции изменят объем кровеносного русла.

Подвижность СОПР – это способность слизистой оболочки совершать горизонтальные экскурсии , зависящая от наличия и состояния подслизистой оболочки .

Вопрос № 18

Опрос

При опросе пациента выясняют его жалобы, анамнез заболевания и жизни.

Жалобы пациентов

Жалобы больного могут быть связаны с болью, припухлостью, деформациями и дефектами.

Болевые ощущения могут различаться по:

Интенсивности причине возникновения (самопроизвольная, под действием раздражителей, при глотании, жевании движении челюсти)

продолжительности (постоянная или периодическая)

характеру (тупая, острая, жгучая рвущая)

локализация (разлитая, локализованная, отдающая в другие области)

Если пациент жалуется на припухлость, то необходимо установить, когда она появилась, увеличивается ли в размерах (и как быстро), присутствуют ли болевые ощущения, их характер и интенсивность.

Дефекты и деформации могут быть врожденными или приобретенными (в результате травм, воспалительных заболеваний, опухолей и др.), они могут вызывать как функциональный, так и эстетический недостаток.

Анамнез заболевания

В первую очередь нужно выяснить, когда началось заболевание, какие были первоначальные симптомы, с чем связывает пациент развитие патологии, проводилось ли какое-либо лечение (если да, то какое).

В случае травматических повреждений необходимо узнать тип травмы (бытовая, транспортная). В обязательном порядке следует уточнить, не было ли у пациента рвоты или тошноты, головокружения, кровотечения из ушей или носа. В случае, если был хотя бы один из вышеперечисленных симптомов имел место, нужно насторожиться по поводу черепно-мозговой травмы.

Анамнез жизни

На данном этапе обследования узнают у пациента социальные, бытовые факторы. Необходимо собрать аллергологический и наследственный анамнез. Также выясняют о психических заболеваниях, наличии злокачественных новообразованиях не только у пациента, но и его родственников.

Осмотр

Сначала проводится внешний осмотр, в ходе которого определяют асимметрию лица, которая может быть вызвана припухлостью, деформацией или дефектом, определяют изменение цвета и тургора кожных покровов, наличие поражений на красной кайме губ, обращают внимание на степень открытия рта.

Далее приступают к пальпации – метод прощупывания мягких тканей, его проводят бимануально (т.е. двумя руками). При пальпации припухлостей определяют их болезненность, консистенция, спаянность с подлежащими и надлежащими тканями. С помощью данного метода можно установить такой симптом, как флюктуация (наблюдается при одонтогенном периостите челюстей) – жидкость, находящаяся в закрытой полости.

Также пальпируют кости и альвеолярные отростки при подозрениях на переломы, височно-нижнечелюстные суставы (определяется симметричность их движений, болезненность, щелчки и хрусты).

При пальпации подчелюстных лимфоузлов можно определить их увеличение, болезненные ощущения, консистенцию, спаянность с окружающими тканями. При наличии этих симптомов можно подозревать наличие воспалительного процесса в организме. осмотр ротовой полости

После внешнего осмотра и пальпации приступают к обследованию ротовой полости – осмотр начинается с преддверия рта - оценивают состояние слизистой оболочки губ и щек, их цвет, наличие элементов поражения, увлажненность, определяют глубину преддверия. Потом осматривают собственно полость рта (язык, подъязычную область, твердое и мягкое небо, зев, слизистую десны и альвеолярного отростка), и в последнюю очередь проводится осмотр зубов, определяется прикус.

При осмотре зубов визуально выявляются кариозные полости, изменение цвета зубов, определяется степень их подвижности. Проводят зондирование и перкуссию.

Зондирование – метод обследования, который проводится с помощью зонда (специального стоматологического инструмента, которые имеет тонкую заостренную рабочую часть). Это метод используется для выявления кариозных полостей, зубодесневых карманов, определения кровоточивости десен. С помощью зондирования определяются индексы гигиены полости рта (O-HIS и КПИ). Также зондируют свищевые ходы и выводные протоки слюнных желез.

Перкуссия – метод, который применяется в стоматологии для постукивания по зубам, проводится обратной стороной любого стоматологического инструмента. Перкуссия может быть вертикальной или горизонтальной, она позволяет выявить болезненность зубов. Наиболее часто положительная перкуссия свидетельствует о периодонтите причинного зуба.

Вопрос № 19 .

Методы рентген диагностики .

Томография височно-нижнечелюстного сустава

Несомненные преимущества перед вышеназванными методами имеет томография (сагиттальная, фронтальная и аксиальная проекции), позволяющая видеть суставную щель, форму суставных поверхностей. Однако томография является срезом в одной плоскости и при этом исследовании невозможно оценить в целом положение и форму наружного и внутреннего полюсов головок ВНЧС.

Компьютерная томография

Компьютерная томография (КТ) позволяет получать прижизненные изображения тканевых структур на основании изучения степени поглощения рентгеновского излучения в исследуемой области

ОБЗОРНЫЕ РЕНТГЕНОГРАММЫ могут выполняться в трех проекциях — прямой, боковой и передней полуаксиальной – и позволяют получить изображение всего лицевого и мозгового черепа

ВНЕРОТОВЫЕ (экстраоральные) снимки челюстей выполняются как с помощью дентальных, так и других рентгеновских аппаратов. Используется рентгеновская пленка размером 13х18 или 18х24 см и соответствующие кассеты с усиливающими экранами. Внеротовые рентгенограммы выполняют для изучения нижней челюсти, скуловых костей, височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), а также при сиалографии, фистулографии. Показаниями для таких снимков могут быть воспалительные, опухолевые, травматические повреждения челюстей, обширные кисты

ВНУТРИРОТОВАЯ рентгенография по-прежнему служит основой рентгенологического исследования при большинстве заболеваний зубов и пародонта. В настоящее время существуют четыре методики внутриротовой рентгенографии, используемые с целью изучения состояния зубов, пара- и периодонта:

1. Контактная рентгенография по правилу изометрии.

2. Интерпроксимальная рентгенография.

3. Рентгенография вприкус (окклюзионная).

4. Рентгенография с увеличеннием фокусного расстояния параллельным пучком лучей (длиннофокусная рентгенография).

Диагностические модели

Дополнительная оценка состояния зубных рядов и их соотношений, уточнение наступающих в них изменений, изучение окклюзионных контактов в аппаратах, воспроизводящих движение нижней челюсти, и проведение ряда антропометрических измерений проводятся на диагностических моделях челюстей.

Модель — позитивное изображение рельефа зубного ряда и челюсти, тканей протезного ложа, слизистой оболочки, покрывающей костный остов челюстей, и прилегающих участков мягких тканей рта, воспроизведенных в гипсе, пластмассе по слепку.

Слепок — негативное изображение рельефа тканей протезного ложа и прилегающих участков.

Слепок (оттиск) получают с помощью специальных слепочных материалов: медицинского гипса и различных пластических масс, которые способны приобретать заданную форму и точно сохранять ее.

Регистрация жевательных движений нижней челюсти

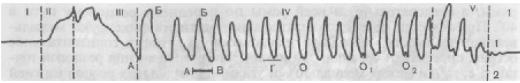

Метод изучения жевательных движений нижней челюсти — мастикациография — детально разработан И. С. Рубиновым.

Принцип метода основан на регистрации колебаний воздуха в замкнутой системе при движении нижней челюсти. Система состоит из резинового баллона, который с помощью пращи прикрепляют к подбородку; резиновой трубки и капсулы Марея.

Электромиография — метод функционального исследования мышечной системы, позволяющий графически регистрировать биопотенциалы мышц. Биопотенциал — это разность потенциалов между двумя точками живой ткани, отражающий ее биоэлектрическую активность (рис. 62).

Вопрос № 20

Для изготовления индивидуальной ложки раньше всего снимается стенсом или гипсом предварительный ориентировочный анатомический оттиск, на котором отмечаются все необходимые границы протеза. По гипсовым моделям с этих оттисков готовят оттискные ложки из различных материалов.

Индивидуальная оттискная ложка может быть приготовлена из каучука, пластмассы, шеллака или воска. Она должна иметь достаточную прочность, чтобы не изменять своей формы в процессе получения оттиска. Этому требованию больше всего отвечают индивидуальные оттискные ложки, приготовленные из пластмассы и каучука.

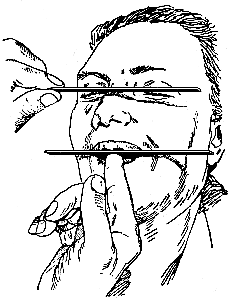

По изготовлении оттискной ложки она приспосабливается во рту. Все периферические края оттискной ложки должны находиться в области переходных складок, оставаясь в контакте с ними при движении губ, щек, языка.Задний край верхней ложки контролируют следующим образом: если при произношении звука «а» мягкое небо удаляется от заднего края ложки, то его надо срезать до тех пор, пока при произношении звука «а» мягкое небо будет с ним в контакте.Чтобы сделать линию А особенно ясно видимой для точного определения границы заднего края индивидуальной ложки, прибегают к следующему приему: больному зажимают нос указательным и большим пальцами левой руки и, отдавливая слегка язык ко дну полости рта правым указательным пальцем, предлагают выдохнуть воздух через нос. Струя воздуха, не имея выхода через зажатые ноздри, сильно выпячивает мягкое небо вниз, рельефно обозначая нейтральную зону (границу твердого и мягкого неба), т. е. необходимую нам линию А

ПРИПАСОВКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛОЖКИ НА ВЕРХНЮЮ ЧЕЛЮСТЬ. Перед снятием оттиска необходимо провести припасовку индивидуальных ложек в полости рта больного при помощи проб Гербста.

Для верхней челюсти:

Широкое открывание рта – при сбрасывании ложки укорачиваем ее по задне-наружному краю (2).

Засасывание щек - в области щечных складок (3).

Вытягивание губ – в переднем отделе (4).

Рвотный рефлекс – в области линии А (1

Перед введение в полость рта ложку дезинфицируют и сглаживают острые края.

Вопрос № 21

Прикус –это характер смыкания зубных рядов верхней и нижней челюсти в положении центральной оклюзии.

Ортогнатический прикус

Такой вид прикуса (ортогнатия) является «эталонным». Он характеризуется тем, что верхняя зубная дуга на всем своем протяжении перекрывает нижнюю, а в передней части резцы верхней челюсти перекрывают нижние, но не более чем на треть высоты его коронки. При этом между резцами обеих челюстей имеется т.н. режуще-бугорковый контакт.

Прямой прикус

Для прямого прикуса (ортогенического) характерно то, что резцы верхней челюсти не перекрывают нижние резцы, а контактируют между собой режущими краями.

Бипрогнатический прикус

Бипрогнатический прикус характеризуется тем, что резцы на верхней и нижней челюсти наклонены в сторону преддверия рта (то есть в противоположную сторону ротовой полости), однако при этом между этими зубами имеется режуще-бугорковый контакт.

Различают следующие виды неправильного прикуса:

Дистальный прикус: отмечается чрезмерное развитие верхней челюсти либо недоразвитие нижней челюсти.

Мезиальный прикус: нижняя челюсть выдвигается вперед.

Глубокий прикус: при этом верхние зубы перекрывают нижние более чем на половину длины их коронки (в норме должно быть не более трети).

Открытый прикус: при этом отмечается несмыкание большинства зубов на верхней и нижней челюстях.

Перекрестный прикус: характеризуется односторонним недоразвитием одного из зубных рядов (верхнего или нижнего).

Дистопия: при этом виде прикуса отмечается расположение зубов не на своём месте в зубном ряду.

Вопрос № 22

ПОЛЕ ПРОТЕЗНОЕ - включает все ткани жевательно-речевого аппарата, входящие в зону непосредственного и опосредованного действия протеза (протезное ложе, пародонт, жевательные мышцы, слюнные железы, височно-ниж-нечелюстные суставы). Проекция п-го поля распространяется на желудочно-кишечный тракт и на психику больного в виде психического восприятия протеза.

Протезное ложе - комплекс органов и тканей, находящихся в непосредственном контакте с зубным протезом (Е.И.Гаврилов).

ПРОСТРАНСТВО ПРОТЕЗНОЕ-Часть полости рта, занимаемая зубным или челюстным протезом. Его появление обусловлено потерей зубов, атрофией мягких тканей, резорбцией альвеолярных частей и тел челюстей, а также изменением функционирования полости рта

Вопросы № 23, 24, 25 ответ на стр 270-272 книга- ортопедическая стоматология . трезубов , щербаков мишнёв. Светло коричневая , слово орт стом написано будто позолотой, ну вы меня поняли J.

Вопрос № 26

1. Неправильное определение высоты нижнего отдела лица (завышение или занижение).

При завышении выражение лица больного будет несколько удивленным, носогубные и подбородочная складки сглажены; при разговорной пробе можно услышать «стук» зубов; щель во фронтальном участке будет менее 5 мм, отсутствует просвет (2 — 3 мм) при физиологическом покое.

Устраняют ошибку следующим образом. Если верхний зубной ряд поставлен правильно, а завышение произошло за счет нижних зубов, то необходимо снять зубы с нижнего воскового базиса, изготовить новый окклюзионный валик или взять базис с прикусным валиком, на котором определялось центральное соотношение челюстей, и переопределить заново. В случае, если расстановка верхних зубов сделана неправильно (не соблюдена протетическая плоскость), прикусные валики изготавливают и для верхней челюсти. Затем вновь определяют центральное соотношение челюстей и делают расстановку зубов.

2. Фиксация нижней челюсти не в центральном соотношении, а в переднем, заднем или боковом (правом, левом).

Наиболее частой ошибкой при определении центрального соотношения челюстей является выдвижение нижней челюсти вперед и фиксация ее в таком положении. При проверке конструкции будет прогнатическое соотношение зубных рядов, преимущественно бугорковое смыкание боковых зубов, просвет между фронтальными зубами, повышение прикуса на высоту бугорков боковых зубов

Устраняют ошибку переопределением центрального соотношения с новым окклюзионным валиком в боковых участках на нижней челюсти, а фронтальную группу зубов оставляют для контроля.

Смещение нижней челюсти кзади при определении центрального соотношения возможно при «разболтанном» суставе. При проверке обнаруживается прогеническое соотношение зубных рядов, бугорковое смыкание боковых зубов, повышение прикуса на высоту бугорков (рис. 145). Данную ошибку устраняют переопределением центрального соотношения челюстей с новым прикусным валиком на нижней челюсти. Следует заметить, что это не всегда удается, потому что такие больные довольно часто фиксируют нижнюю челюсть в определенном положении, которое не всегда является правильным.

Проверяя конструкцию протеза при смещении нижней челюсти вправо или влево, можно обнаружить бугорковое смыкание на противоположной смещению стороне, повышение прикуса, смещение центра нижнего зубного ряда в противоположную сторону, просвет между боковыми зубами на стороне смещения. Исправить ошибку можно при помощи переопределения центрального соотношения челюстей с новым нижним прикусным валиком.

3. Ошибки, вызванные отхождением или неплотным прилеганием при- кусных валиков к протезному ложу (модели).

К таким ошибкам приводит неравномерное сдавливание прикусных валиков во время фиксации центрального соотношения челюстей. Причинами этого могут быть нетщательная припасовка нижнего валика к верхнему, неравномерный разогрев нижнего валика горячим шпателем, неплотное прилегание воскового базиса к модели. Чаще всего такая ошибка в клинике проявляется в отсутствие контакта между жевательными зубами с одной или с обеих сторон. Определяется она введением между жевательными зубами холодного шпателя. При этом шпатель поворачивают вокруг его оси и наблюдают, как восковые базисы плотно прилегают к подлежащим тканям. Исправляют ошибку наложением пластинки несильно разогретого воска в области жевательных зубов и переопределением центральной окклюзии.

4. Фиксация центрального соотношения челюстей с одновременным раздавливанием базиса или окклюзионного валика.

Эта ошибка возникает в тех случаях, когда окклюзионные валики не укреплены дугообразными проволоками; альвеолярная часть на нижней челюсти очень узкая. При установлении таких базисов на модели видно, что они неплотно прилегают к последним.

В клинике данная ошибка проявляется в виде повышения прикуса с неравномерным и неопределенным бугорковым контактом боковых зубов, просветом в области фронтальных зубов. Исправляется переопределением центрального соотношения челюстей при помощи новых валиков, часто с жесткими базисами.

5. Фиксация центрального соотношения челюстей при смещении в горизонтальной плоскости одного из восковых базисов.

При неблагоприятных анатомических условиях в полости рта (II степень атрофии на нижней и III — на верхней челюсти) во время фиксации центрального соотношения челюстей может сместиться вперед или назад верхний или, гораздо чаще, нижний восковой базис с окклюзионным валиком.

Проверяя конструкцию протеза, можно наблюдать такую же картину, как при фиксации нижней челюсти не в центральном, а в переднем или заднем соотношении. Исправление ошибок производится повторным переопределением центрального соотношения челюстей при помощи новых валиков, изготовленных на жестких базисах. В дальнейшем на эти жесткие базисы из пластмассы ставят зубы и проверяют конструкцию протезов. Применение жестких базисов в данном случае является целесообразным, так как они устойчивы на челюстях, не деформируются и не смещаются, как восковые.

Вопрос № 27

Ложки оттискные (слепочные) - ложки, с помощью которых снимают оттиски (слепки) с челюстей. Каждая ложка имеет ложе для оттискного материала, ограниченное бортами, и ручку для удержания и ориентировки ее в полости рта. Бывают ложки для верхней и нижней челюсти; для челюстей, полностью или частично сохранивших зубы, и беззубых челюстей. Различают ложки большие и малые. Большими снимают оттиски всего зубного ряда, малыми - с отдельных зубов. Ложки, изготовляемые фабричным путем, называются стандартными, а изготавляемые техником-лаборантом для отдел

Ложки оттискные индивидуальные применяют для получения функциональных оттисков с беззубых челюстей или при потере части зубов (двусторонние концевые изъяны, челюсти с одиночно стоящими зубами). Изготовляют из термопластических масс, воска и пластмассы ьных больных - индивидуальными.

Ложки оттискные стандартные выпускаются промышленностью в виде наборов ложек различной величины как для челюстей, имеющих зубы, так и утративших их частично или полностью. Стандартные ложки изготовляют из жести, нержавеющей стали. Чем разнообразнее набор, тем больше возможности подобрать соответствующую данным условиям ложку. Стандартные ложки применяют для получения ориентировочных (анатомических) оттисков.

Ложки оттискные стандартные разборные состоят из нескольких частей, соединяющихся перед получением оттиска. На дне ложки имеются ребра. Отпечатки их на оттиске в виде желобка позволяют раскалывать его в менее ответственных местах.

По размерам оттискные ложки бывают № 1, 2 , 3, 4 , 5

Вопрос № 28

классификация

1 твердые оттискные материалы : гипс , цинкоксидэвгеноловые пасты

2 Эластичные оттискные материалы : альгинатные, силиконовые, полисульфидные , полиэфирные.

3 Термопластичные материалы.

Гипс является самым распространенным оттискным материалом, применяемым в зубопротезных учреждениях Советского Союза. Гипс применяется при снятии, например частичного оттиска для верхней челюсти, следующим образом. В резиновую чашку наливают приблизительно от трети до половины стакана воды. Гипс всыпают в воду небольшими порциями до тех пор, пока поверхность гипса не станет свободной от воды. Затем гипс замешивают специальным шпателем, пока не получится однородная масса сметанообразной консистенции. После этого наливают гипс на ложку и вводят ложку с гипсом в полость рта. Затвердение гипса может быть ускоренным или замедленным. Для ускорения затвердевания гипса примешивают к воде 3—4% поваренной соли или можно пользоваться вместо чистой воды солевым раствором (30—40 г поваренной соли на 1 л воды). Для замедления затвердевания применяется 3—4% раствор буры.

Альгинатная слепочная масса

Альгинатная слепочная масса. В качестве главного компонента эта масса содержит нерастворимую в воде альгинатную кислоту (полимер маннуронисовой кислоты).

Слепочная масса состоит из порошка, который смешивают с водой. Состав порошка: натриевой или калиевой соли альгинатной кислоты

Подготовление слепочной массы осуществляется следующим образом. B резиновую чашку наливают 35—50 мл воды, в которую постепенно всыпают альгинатный порошок, порошок смешивают с водой для получения пластмассы. Консистенция смешанной массы может быть различной: от сметанообразной до густой пасты в зависимости от условий полости рта. Затвердение происходит тем быстрее, чем гуще смесь.

Во рту слепочная масса становится разноподобной через 3—4 минуты. В этом состоянии слепок стягивается с челюсти и выводится из полости рта.

Альгинатная масса может быть применена для всех видов слепков, в том числе и для слепков лица. Альгинатную слепочную массу используют только один раз.

Достоинства – легкость в использовании , доступность , безвредность , эластичность , точность рельефа тканей протезного ложа.

Недостатки – усадка массы

Силиконовая масса – предназначены для получения двойных оттисков.

Для приготовления массы используют католизатор .

Силиконовые массы

Слепочные материалы этой группы имеют ряд преимуществ. Основным достоинством их является отсутствие усадки, что позволяет хранить слепок длительное время. Силиконовые или тиоколовые массы дают очень чёткое отображение рельефа тканей протезного ложа, а после отвердения масса отличается большой эластичностью и прочностью. Основу силиконовых материалов составляют линейный полимер с активными концевыми гидроксильными группами. Под действием катализатора масса отвердевает и становится эластичной. В качестве катализатора могут использоваться оловоорганические или титанорганические вещества.

Тиоколовые массы (полисульфидные) - это серосодержащие оттискные массы, основу которых составляют меркаптаны, обладающие способностью вступать в реакцию с окислами металлов и образовывать пластичные соединения. Выпускаются в виде двух паст - основной и катализаторной. Положительные свойства: пластичны (текучесть 0,5-2 %), дают четкий отпечаток рельефа протезного ложа, не имеют усадки даже при длительном хранении. Отрицательные свойства: неприятный, плохо переносимый запах сероводорода, недостаточная эластичность отпечатка, высокий процент деформации сжатия. Применяются для снятия оттисков при протезировании коронками, полукоронками, вкладками, получения функционального оттиска с беззубых челюстей, перебазировки съемных пластиночных протезов.

Полиэфирные оттискные материалы

Обычно применяются в форме пасты средней консистенции (основной и катализаторной). Основная паста представляет собой полиэфир с умеренно низким молекулярным весом и этиленовыми кольцами в качестве концевых групп. Наполнителем является кремнезем, пластификаторами — гликольэтерфталат. Катализаторная паста содержит 2,5-дихлорбензенсульфонат в качестве сшивагента, а также наполнитель. Отдельная туба включает пластификатор — октилфталат и около 5% метилцеллюлозы в качестве наполнителя.

Оттискные термопластичные материалы

Оттискные термопластичные материалы при нагревании размягчаются, а при охлаждении затвердевают. Стоматологические термопластичные компаунды размягчаются при температуре 50-70° С и отверждаются при температуре полости рта или при комнатной температуре. Термопластичные оттискные компаунды представляют собой многокомпонентные системы, в основе которых термопластичные вещества, модифицируемые добавлением различных смол и наполнителей для достижения требуемых свойств. В качестве термопластичных веществ применяют парафин, церезин, стеарин, воск пчелиный.

Термомассы должны:

1) размягчаться при температуре, не вызывающей боли и ожогов тканей полости рта;

2) не быть липкими в интервале «рабочих» температур;

3) затвердевать при температуре несколько большей, чем температура полости рта;

4) в размягченном состоянии представлять однородную массу;

5) легко обрабатываться инструментами.

Вопрос № 29

Артикуляция - это всевозможные движения нижней челюсти по отношению к верхней , осуществляемые в ВНЧС за счет сокращения жевательных мышц .

Окклюзия – это смыкание зубных рядов или отдельных групп зубов верхней и нижней челюсти

Различают три вида окклюзии: переднюю, боковую и центральную. Передней окклюзией называется смыкание зубных рядов при выдвинутой вперед нижней челюсти, боковой окклюзией — смыкание зубных рядов при перемещении нижней челюсти в сторону. Что касается центральной окклюзии, то ее различные авторы определяют по-разному. Одни характеризуют ее с точки зрения положения суставной головки в суставной ямке и называют центральной окклюзией такое смыкание зубных рядов, при котором суставная головка находится в суставной ямке и прилегает к задней поверхности суставного бугорка у его основания.

Характер смыкания зубных рядов в положении центральной окклюзии называется прикусом

Центральная окклюзия характеризуется множественным контактом зубных рядов

Вопрос № 30

Двухслойные протезы изготавливают в следующих случаях:

1) при резкой неравномерной атрофии альвеолярных отростков с сухой, малоподатливой слизистой оболочкой, когда никакими общеизвестными методами невозможно добиться фиксации протезов;

2) при наличии острых костных выступов и экзостозов на протезном ложе, острой внутренней косой линии и противопоказаниях к хирургической подготовке, вследствие чего твердый базис протеза вызывает сильные болезненные ощущения;

3) при изготовлении сложных челюстно-лицевых протезов;

4) при изготовлении иммедиат-протезов с удалением большого количества зубов;

5) при хронических заболеваниях слизистой оболочки рта;

6) при аллергических состояниях к протезам из акрилатов.

Для этих целей медицинской промышленностью выпускаются эластичные материалы «Ортосил», «Ортосил-М», «Эладент-100».

Эластичный слой можно наносить как по всему базису протеза, так и в определенных участках его или только по краю протеза.

Вопрос № 31

Причины вторичной адентии могут быть разнообразны и чаще всего носят косвенный характер, то есть могут человеку быть даже незаметны, при этом оказывая значительное влияние на общее состояние полости рта. Перечислим основные причины вторичной адентии.

Кариес. Наиболее распространенная и в то же время косвенная причина адентии. В первую очередь кариес оказывает значительное разрушительное воздействие на поверхность пораженного зуба. Тем не менее, если не начать вовремя лечения, кариес может перерасти в более тяжелые заболевания зубов (например, пульпит). Вероятность потери зубов при этом возрастает в разы – если зуб уже не поддается лечению, врач назначает его удаление. Именно поэтому очень важно начинать лечение кариеса сразу при его первых признаках.

Осложнения кариеса – периодонтиты.

Другие заболевания полости рта (пародонтоз, пародонтит). Любое заболевание зубов может в конечном итоге, при отсутствии соответственного лечения, привести к потере зубов. Особенно это касается пародонтита, который сопровождается значительным ослаблением окружающих зуб тканей.

Также большое значение имеют общие факторы к которым относятся системные заболевания , эндокринные заболевания , рахит , авитаминоз D, характер питания .

Вопрос № 32

Причины поломок пластиночных протезов

Причины поломок можно подразделить на пять групп.

Первая группа поломок протезов связана с природой материала:

1) низкий показатель прочности на изгиб, многократный изгиб, удар, растяжение

2) старение пластмассы

3) возникновение зон напряжения в протезах при жевании

4) снижение прочности при падании воды в процессе полимеризации.

Вторая группа поломок связана с нарушением технологии на клинических этапах изготовления протеза:

1) наличие слюны в слепке;

2) подчистка модели;

3) отсутствие какого-либо фрагмента в гипсовом слепке;

4) неправильное определение центральной окклюзии;

5) не изолированные фольгой костные выступы, приводящие к балансированию протеза;

6) неправильная припасовка протезов;

7) неплотное прилегание базиса протеза к тканям протезного ложа;

8) неравномерное погружение протеза в ткани слизистой оболочки.

Третья группа поломок связана с нарушением лабораторной технологии изготовления протезов:

1) неправильные сборка и склеивание гипсового слепка (искажение модели);

2) неправильное расположение отростка кламмера (смещение его в вестибулярную или оральную сторону);

3) многократные перегибы кламмеров при припасовке (приводит к отлому кламмера);

4) неправильная постановка зубов, то есть смещение их с центра альвеолярного гребня (приводит к нарушению фиксации (сбрасыванию) протеза, а следовательно, и к поломке);

5) неравномерность толщины базиса;

6) тонкие края протеза в области одиночностоящих зубов и в месте перехода искусственных зубов к естественным;

7) недостаточное удаление воска из кюветы и с поверхности зубов;

8) неправильная пришлифовка фарфоровых зубов (приводит к стачиванию крампонов или к разрушению каналов диаторических зубов;

9) небрежное отношение к гипсовке и формовке (происходит отлом гипсового валика, продавливание модели);

10) загрязнение пластмассового теста;

11) нарушение режима полимеризации (возникают различные виды пористостей);

12) неосторожная шлифовка и полировка

К четвертой группа можно отнести поломки по вине больного:

1) несоблюдение гигиенических правил;

2) небрежное наложение протеза на челюсть и извлечение его из полости рта;

3) падение протеза;

4) использование протеза более пяти лет.

К пятой группе относятся поломки в результате балансирования и плохой фиксации протеза вследствие возрастной атрофии альвеолярных отростков и челюстей

----Починка пластиночного протеза при трещинах и линейных переломах пластмассового базиса

Починку съемного пластиночного протеза при подобных поломках проводят без предварительного снятия слепка, используя базисные или быстротвердеющие пластмассы. Но, прежде всего, необходимо убедиться в возможности правильного составления протеза и наличии всех его частей.

Протез моют в теплой воде и насухо вытирают , далее все части склеивают липким воском

После правильного составления и склейки отломков по линии перелома протез погружают в жидкий гипс и получают фиксирующую модель. Сняв отломки с гипсовой модели, их края по линии перелома стачивают, удаляя с одного и другого отломка по 2-3 мм пластмассы. На границе излома проводят механическую обработку полированной поверхности при помощи карборундовых головок, фрез, штихелей и шаберов для придания ее шероховатости, а также делают «захваты» для лучшего сцепления материалов. На этом этапе необходимо определиться в выборе метода починки.

Если починка будет проводиться методом полимеризации с помощью базисных пластмасс, то образовавшуюся щель заливают воском и сглаживают его излишки на одном уровне с протезом. После моделирования модель загипсовывают прямым способом в основание

кюветы, заливая весь протез гипсом и оставляя открытой восковую часть. Отлив контрформу после затвердения гипса, кювету раскрывают и выплавляют воск струей кипятка. После охлаждения кюветы замешивают пластмассу (на одну починку расходуется 3-4 г полимера и 2 мл мономера). Перед формовкой протирают мономером отломки базисной пластинки, накладывают нужное количество пластмассы, покрывают увлажненным целлофаном и прессуют. После контроля снимают целлофан, удаляют излишки пластмассы и окончательно запрессовывают. Выдержав 5-10 мин под прессом, кювету вынимают и, укрепив в бюгеле, проводят полимеризацию.

Починка пластиночного протеза с добавлением зуба или кламмера

Для постановки одного или двух зубов или перенесения кламмера после удаления опорного зуба на соседний зуб необходимо получить слепок зубного ряда вместе с протезом, а также слепок с антагонистов. После получения моделей изгибают кламмер на зуб и производят расстановку недостающих зубов на искусственной десне.

Модель помещают на несколько минут в холодную воду, затем отливают гипсовое ложе с вестибулярной стороны. После затвердения гипса ложе удаляют, зубы и кламмеры очищают от воска, тщательно обрабатывают мономером и производят формовку быстротвердеющей пластмассой по описанной выше методике. После затвердения пластмассу обрабатывают карборундовыми головками или фрезами, протез шлифуют и полируют. оединяется с отломками протеза.

Вопрос № 33

Получение анатомического оттиска

Для получения качественного анатомического оттиска необходимо, правильно подобрать стандартную ложку. Ее форма и размер определяются величиной челюсти.

После правильного выбора стандартной ложки не менее важное значение имеет выбор оттискного материала, который зависит от степени атрофии альвеолярных отростков и альвеолярной части, состояния подвижных мягких тканей, а также степени податливости слизистой оболочки. Так, при незначительной равномерной атрофии челюстей можно использовать альгинатные оттискные материалы и термопластические массы. При выраженной атрофии челюстей, целесообразно использовать силиконовые и поливинилсилоксановые массы.

Различают анатомические и функциональные оттиски. Первые получают стандартной или индивидуальной ложкой без применения функциональных проб, а следовательно, без учета функционального состояния тканей, расположенных на границах протезного ложа. Функциональный оттиск снимается ложкой с использованием специальных функциональных проб, позволяющих отразить подвижность переходной и других складок слизистой оболочки, расположенных на границе протезного ложа. Функциональный оттиск, как правило, снимается с беззубых челюстей, а по показаниям — и с челюстей, частично утративших зубы.

Оттиски могут получаться под дозированным, произвольным или жевательным давлением. В этих случаях, особенно когда используются вязкие, плотные оттискные материалы, оттиск называется компрессионным. В тех случаях, когда требуется минимальное давление на подвижные ткани протезного ложа, снимают разгружающие оттиски с помощью текучего материала и перфорированной ложки. Кроме того, оттиски бывают двойными, или двуслойными, когда для основы оттиска используется плотный вязкий материал. Первый слой превращает стандартную ложку в индивидуальную (подробнее см. в описании силиконовых оттискных материалов). Полученный отпечаток корригируется вторым слоем текучей массы, давая высокую четкость оттиску (рис. 3).

Оттискные материалы , классификация : классификация

1 твердые оттискные материалы : гипс , цинкоксидэвгеноловые пасты

2 Эластичные оттискные материалы : альгинатные, силиконовые, полисульфидные , полиэфирные.

3 Термопластичные материалы- термопаста

Вопрос № 34

После проверки конструкции протеза в клинике врачом работа поступает к зубному технику, который производит окончательное моделирование восковой репродукции и проводит гипсование в кювету.

Прямой способ гипсовки. При этом способе гипсовки модель подрезают так, чтобы при расположении ее в центре основания кюветы оставалось достаточно места для оформления краев. Модель погружают в гипс основания кюветы с таким расчетом, чтобы искусственные зубы несколько возвышающиеся над бортами кюветы. Вытесненным гипсомпокрывают вестибулярную и окклюзионную поверхности зубов, создавая валик, толщина которого над зубами должна быть 3-4 мм.

Оральная поверхность зубов и восковой базис остаются свободными от гипса. Для предупреждения осложнений при разъединении частей кюветы поверхность гипсового валика делают наклонным наружу и в сторону воскового базиса. После затвердевания гипса его поверхность покрывают изоляционным слоем, препятствующим прочному соединению гипсовых поверхностей частей кювет.

Для этих целей можно использовать вазелиновое масло, тальк, мыльный раствор или замочить гипс в холодной воде на 15-20 минут. Сняв крышку, верхнюю часть кюветы соединяют с нижней и заполняют образовавшееся пространство малыми порциями жидкого гипса, поставив кювету на вибростолик для вытеснения воздуха. Накрыв кювету крышкой, ставят ее под пресс для удаления излишков гипса, после затвердевания которого обе половины кюветы разъединяют или предварительно кладут в кипящую поду для расплавления воска. Это предупреждает поломку гипсового валика. При появлении на поверхности воды следов расплавленного воска кювету извлекают, разъединяют и после вымывания остатков воска, высушивают.

Для предупреждения соединения пластмассы базиса с гипсом модели и исключения проникновения воды в пластмассу поверхность модели покрывают слоем изоляционного лака (Изокол) после полного охлаждения кюветы. Прямую гипсовку применяют также при ремонте протеза.

Обратный способ гипсовки. Модель готовят к загипсовке следующим образом. Гипсовые зубы, на которые подогнанные кламмерами, срезают с откосом в вестибулярную сторону так, чтобы внешнее плечо кламмера было свободно от гипса. После этого модель погружают на несколько минут в воду.

Замешивают гипс и заполняют им верхнюю часть кюветы, в которую погружают модель так, чтобы зубы и искусственная десна возвышались над уровнем ее бортов. Загипсовывается только модель, а искусственная десна, зубы и небная поверхность базиса остаются свободными от гипса. Гипсовые зубы можно оставить на модели или перевести их вместе с искусственными зубами во вторую половину кюветы в зависимости от их размера и количества. Если зубы модели имеют небольшую высоту, и их много и расположены они единым блоком, то подготовка гипсовых зубов до гипсовке обратным способом состоит в укорочении их до уровня воскового базиса (срезание с наклоном вестибулярно).

При наличии на модели одиночных, удлиненных или конвергирующие зубов для перевода их в другую часть кюветы создают в области шейки глубокие клиновидные углубления, в которые входит гипс противоположной части кюветы и при разъединении их половин зубы откалываются и переходят в другую часть кюветы. Гипс сглаживают на уровне бортов кюветы и помещают ее на несколько минут в холодную воду. Вслед за этим, сняв с основания кюветы дно, нижнюю часть кюветы накладывают на верхнюю, Замешивают гипс и небольшими порциями заполняют основание кюветы, слегка покачивая ее, чтобы гипс равномерно заполнил все пространство.

Кювету закрывают и ставят под пресс. В дальнейшем процесс не отличается от прямой гипсовки, только после разъединения половин кюветы все искусственные зубы и кламмера переходят в одну часть кюветы (как правило, в основу), а модель остается в верхней половине.

Комбинированный способ гипсовки включает себя элементы прямого и обратного. Он применяется в тех случаях, когда передние зубы поставлены на приточке, а боковые - на искусственной десне. При этом зубы, поставленные на приточке, покрывают гипсовым валиком (прямой способ), а боковые остаются открытыми и переходят в другую половину кюветы (обратный способ). Гипсовку моделей делают в основании кюветы.

Формовка протезных базисов из пластмассы. Работа с пластмассой требует большой аккуратности, чистоты рук и рабочего места. Формовку пластмассы проводят в охлажденную кювету. Для лучшего соединения базисной пластмассы с искусственными зубами и металлическими частями протеза последние тщательно очищают и обезжиривают мономером.

Пластмассовое тесто готовят в фарфоровой или стеклянной посуде, насыпав туда определенное количество порошка (полимера) и увлажнив его жидкостью (мономером). Соотношение порошка и жидкости 2:1 по объему или 3:1 по массе. Перемешав порошок и жидкость металлическим шпателем, накрывают посуду крышкой для предотвращения испарения мономера и выдерживают пластмассу до полного ее созревания. Признаком готовности пластмассы формованию является появление длинных тянутся нитей и отставание ее от стенок стакана и рук.

Стадии созревания (набухание) пластмассы:

− песочная - гранулы порошка смоченные мономером;

− нитевидная - гранулы частично насыщенные мономером;

− тестообразная - гранулы полностью насыщены мономером, прекращается образование нитей, масса пластична и легко поддается формированию;

− резиноподобная - упругие свойства массы.

Затем чистыми руками берут необходимое количество пластмассового теста и, придав ему соответствующую форму, располагают в ту или иную половины кюветы, покрывают увлажненным целлофаном, и соединив половинки кювет, прессуют до выхода излишков пластмассы. Разъединив части кюветы, удаляют излишки или добавляют пластмассу туда, где ее недостаточно.

Окончательное прессование проводят без целлофана. Затем закрепляют кювету в металлической раме – (бюгель) и опускают в воду для дальнейшей полимеризации пластмассы. При комбинированном способе гипсовки формовку пластмассы производят одновременно в обе половины кюветы, подкладывая ее под отростки кламмеров и пришлифованных зубов. Изготовление протезов из термопластических масс методом литья под давлением осуществляется с помощью литейных аппаратов различной конструкции.

Полимеризация пластмассы.Весь технологический цикл полимеризации пластмассы проделівается с целью получения её с наиболее высокими физико-механическими свойствами. Этому способствует соблюдение правильного температурного режима полимеризации, который отличается для различных видов пластмасс.

Одной из особенностей полимеризации является то, что этот процесс проходит по типу экзотермической реакции, которая сопровождается выделением значительного количества тепла. Сравнение среды вокруг кюветы с температурой в середине пластмассового теста показывает значительную разницу, которая достигает 20-30 º С. Это обстоятельство учитывают при определении режима нагрева формы. Целесообразно нагрев проводить так, чтобы температура внутри пресс-формы не достигала 100 ºС.

Дальнейшее повышение температуры приводит к переходу маномера в парообразное состояние. Внутри массы появляются пузырьки, которые не имеют возможности выйти наружу, в результате чего образуются газовые поры. Нагретую массу выдерживают при температуре 100 ºС около 45 мин. и медленно охлаждают.

Вопрос № 35

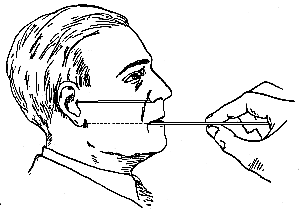

Протектическая плоскость – это плоскость проходящая по жевательным поверхностям боковых зубов , которая должна быть паралельна линии проведенной от верхнего края наружного слухового прохода и крыла носа .

Протетическая плоскость прикусных шаблонов строится на основе двух линий: носо-ушной (камперовской горизонтали) и линии, связывающей середины обоих зрачков. При измерении большого количества черепов выявлено, что окклюзионная плоскость боковых зубов проходит параллельно камперовской горизонтали, т. е. линии, связывающей крыло носа и нижний край наружного слухового хода.

Протектическая плоскость имеет 2 отдела : фронтальный и боковой .

Фронтальный отдел определяется по зрачковой линии а боковой по носо-ушной линии

Определение бокового отдела определение фронтального отдела

Вопрос № 36

Этапы подготовки полости рта к протезированию

1) Первостепенной задачей подготовки является удаление всех нежизнеспособных корней и зубов, чтобы к протезированию все раны в полости рта хорошо зажили.

2) Последующее мероприятие - профессиональная гигиена ротовой полости, возвращающая деснам естественный розовый цвет и зубам природную белизну. Заключается оно в удалении с поверхности эмали налета и камней с помощью специальных средств.

3) Непосредственная подготовка к протезированию включает: лечение кариозных полостей

4) хирургическое лечение _ сглаживание краев алвеолярного отростка , сглаживание кожных выступов-экзостозов

5) Завершающий, обязательный этап - это лечение десен (гингивита, пародонта).

6) Существует еще один этап, проводимый по желанию пациента - это отбеливание зубов.

Ортодонтическая подготовка при подготовке полости рта к протезированию

Для получения максимального эстетического результата осуществляется ортодонтическая подготовка. Проводится она с помощью специальной брекет - системы.

Смысл данной процедуры заключен в выравнивании наклоненных и выдвинувшихся в сторону дефектов от удаления зубов.

В ряде случаев, с помощью ортодонтической подготовки, для создания опоры во время протезирования при отсутствии зубов в большом количестве, из всех имеющихся устанавливается зубная дуга.

Вопрос № 37

Разница заключается в том что :

Зубной признак –при оклюзии зубы антогонисты имеют оклюзионный контакт а при физиологическом покое между зубами щель размером 2-4 мм.

Суставной признак – при окклюзии головка сустава н\ч располагается и основония суставного бугорка тогда как в физиологическом покое она на заднем скате бугорка.

Мышечный : мышцы в окклюзии равномерно напряжены тогда как при физиологическом покое они расслаблены

При физиологическом покое нижний отдел лица завышен чего не наблюдается при оклюзии

При физиологическом покое носо-губная складка сглажена а при оклюзии умеренно выражена.

Вопрос № 38

Препарирование зуба под штампованную коронку заключается в придании ему определенной формы, в большинстве случаев напоминающей цилиндр и обеспечивающий свободное наложение коронки, край которой должен плотно прилегать к шейке зуба (рис.1). При этом необходимо соблюдать следующие правила препарирования зубов:

- хорошее освещение операционного поля; абразивный инструмент должен быть острым, центрированным, стерильным;

- препарирование ведется прерывисто, обязательно с воздушно-водяным охлаждением;

- рука врача, удерживающая наконечник, должна быть надежно зафиксирована

Подготовку зуба наиболее целесообразно начинать с контактных поверхностей, тем самым ограничивая область «операционного поля». В прямой наконечник вставляется сепарационный диск, который устанавливается над контактным пунктом параллельно длинной оси зуба

Кратковременными касаниями стачивают твердые ткани до появления видимого промежутка между зубами. Сошлифовывание контактных поверхностей считается законченным, если в пришеечной части с контактных сторон зуба удалены нависающие края.

Сошлифовывание вестибулярной и оральной поверхностей чуба проводится примерно по тем же правилам. Толщина слоя удаляемых тканей во многом зависит от выраженности экватора зуба, анатомической формы, размеров и положения коронки в зубном ряду. Сначала снимают крупными головками наиболее выступающие участки зуба в области экватора. Затем, цилиндрическими или колесовидными головками выравнивают вестибулярную и оральную поверхности, добиваясь их плавного, без острых граней перехода одной в другую. У передних зубов губная поверхность может быть с успехом сошлифована сепарационным диском (рис.4). При препарировании на турбинной установке используются те же цилиндрические и пламевидные алмазные боры.

Особого внимание требует сошлифовывание придесневого валика. Независимо от типа установки препарирование осуществляется угловым наконечником и пламевидным алмазным бором (рис. 5). Контроль качества препарирования, параллельности обработанных поверхностей и отсутствие уступов осуществляется следующими клиническими приемами:

визуально;

с помощью смотрового зеркала осматриваются трудно доступные для визуальной оценки стенки зуба;

осмотр зуба по его оси (с помощью зеркала), если зуб обработан правильно - шейка зуба должна хорошо просматриваться и нигде не закрываться нависающим краем;

проведение плоскостью зонда по всем поверхностям зуба позволит определить наличие уступа или выступа;

браншами углового пинцета плотно охватывется шейка зуба и ведется до жевательной поверхности или режущего края. По изменению расстояния между браншами пинцета определяется отклонения от параллельности стенок.

После сошлифовывания боковых стенок передних зубов форма, напоминающая цилиндр, получается лишь в передней области. В остальных участках сохраняется присущая зубу анатомическая форма. Оральную поверхность передних зубов стачивают на толщину штампованной коронки. Недостаточное снятие тканей с какой либо стороны зубов может привести к тому, что размеры искусственной коронки превысят размеры естественной. Подготовку боковых стенок заканчивают сглаживанием острых граней зуба в местах перехода губной и оральной поверхностей в контактные.

При сошлифовывании жевательной поверхности или режущего края нужно сохранить присущую им анатомическую форму. Для этого у премоляров и моляров снимают слой твердых тканей в области бугров и фиссур, у резцов и клыков сошлифовывают режущий край и дополнительно - вестибулярную и оральную стороны. Контроль количества снимаемых твердых тканей проводится с помощью копировальной бумаги, сложенной в 8 слоев. Это примерно соответствует толщине коронки в 0,25-0,3 мм. Препарирование проводят до тех пор, пока копировальная бумага не будет легко проходить между антагонирующими зубами.

Препарирование следует проводить прерывисто и под охлождением , во избежания ожога пульпы –пульпита.

Вопрос № 39

Осмотр начинают с выявления острых краев, выступов, шероховатостей на поверхности базиса, обращенной к слизистой оболочке; незаполированных следов фрезы. После устранения перечисленных погрешностей протезы моют водой и вводят в полость рта. Спиртом и эфиром протезы обрабатывать нельзя, так как эти вещества вызывают образование на протезах микротрещин.

Далее дезинфецируют протез и припасовывают его в полости рта при этом обращают внимание на:

Переходную складку , характер смыкания зубов, ощущения пациента , состояние кламмеров, эстетический вид , характер охвата кламмереми естественных зубов , прочность фиксации протеза , больного просят произвести артикуляционные движения.

На этом этапе мы можем определить такие ошибки как

1 завышение оклюзии

2 занижение оклюзии

3 неправильный подбор зубов

4 сбрасывание протеза

5 микротрещины и поры в базисе протеза

6 неправильный выпор кламмеров и их плохая постановка.

Если нет претензий к протезу, его отдают технику для шлифовки и полиривки после чего приступают к наложению протеза.

Коррекция протеза

Необходимость в коррекции протеза возникает прежде всего в связи с анатомо-физиологическими особенностями жевательного аппарата и зависит от подготовленности полости рта к протезированию, от состояния нижнечелюстного сустава, неодинаковой податливости различных участков мягких тканей полости рта, неравномерности рельефа альвеолярных гребней и других факторов. Во вторую очередь коррекция связана с погрешностями, допущенными в клинике и в технологии изготовления протезов: неудачный оттиск, неправильное соединение частей оттиска, ошибки при определении центрального соотношения челюстей и при проверке постановки зубов, а также при нарушении режима полимеризации пластмассы и др. Наконец, необходимость коррекции может быть обусловлена качеством применяемых материалов: оттискных, моделировочных, базисных.

В результате этих отрицательных факторов происходят более или менее существенные объемные и линейные изменения базиса, искажается рельеф границ, нарушается окклюзионное и артикуляционное равновесие искусственных зубов, что создает зоны повышенного давления, вызывающего боли, эрозии и т. д.

При наложении протеза удается обнаружить только грубые дефекты: слабую фиксацию, ошибки при определении центрального соотношения челюстей и неравномерный контакт между антагонирующими зубами. Другие неудобства, связанные с использованием пластиночных протезов, устраняются через 7 — 10 дней после наложения. Обычно в таких случаях исправляют те участки, которые травмируют слизистую оболочку, после чего через некоторое время больные обычно обращаются с жалобой на травму в другом участке.

Вопрос № 40

Предварительная оценка искусственной коронки на гипсовом штампе существенно облегчает эту задачу. В первую очередь необходимо проверить качество штамповки. Гладкая, ровная поверхность коронки свидетельствует о высоком качестве выполнения протеза. Наличие же складок и вмятин на поверхности металла, напротив, говорит о недоброкачественной штамповке. На это указывает и плохой охват шейки гипсового штампа краем коронки. Наличие щели между краем коронки и гипсовым штампом проявится прежде всего в том, что коронка будет сниматься или плохо удерживаться на гипсовом штампе.

Оценив качество штамповки, переходят к проверке длины коронки. На гипсовом штампе край коронки должен перекрывать линию клинической шейки зуба на 0,3-0,5 мм, то есть минимально. Однако вопрос следует решать индивидуально в соответствии с клиническими показаниями. Если край коронки перекрывает линию клинической шейки больше, чем это требуется у данного пациента, коронку осторожно укорачивают карборундовым камнем или фасонной головкой. Коронка, оказавшаяся заведомо короткой на гипсовом штампе и подготовленном зубе, подлежит переделке.

Готовая коронка должна иметь анатомическую форму, соответствующую данному зубу, с хорошо выраженным экватором. Режущий край и жевательная поверхность также должны быть тщательно отштампованы, а их рельеф должен соответствовать возрасту пациента.

Проведя оценку качества изготовления штампованной коронки на гипсовом штампе, приступают к проверке ее на подготовленном зубе в полости рта. Искусственную штампованную коронку снимают с гипсового штампа, тщательно промывают перекисью водорода, дезинфицируют спиртом и накладывают на опорный зуб. Если коронка не накладывается, необходимо прежде всего проверить качество подготовки зуба.

Правильно изготовленная коронка должна продвигаться вдоль подготовленного под нее естественного зуба, а при полном наложении коронки край ее должен минимально погружаться в зубодесневую бороздку. Глубину погружения обычно проверяют угловым зондом, ощупывая край коронки под десной по всему периметру шейки зуба. Особенно внимательно надо обследовать положение края коронки в области межзубных десневых сосочков. Чрезмерное погружение коронки в этом месте наблюдается довольно часто, что обусловлено неудобствами при гравировке шейки зуба на гипсовой модели и укорочением металлической коронки на металлическом или гипсовом штампе в связи с крутым изгибом края коронки в этом месте. Хроническое воспаление межзубных сосочков является частой реакцией краевого пародонта на удлинение коронки

Требования предъявляемые к искуственным коронкам :

Она должна иметь анатомическую форму, свойственную данному зубу

Искусственная коронка должна плотно охватывать шейку зуба, погружаясь в десневой карман не более чем на 0,3-0,5 мм.

Искусственная коронка, вступая в контакт со своими антагонистами, не должна повышать межальвеолярную высоту.

Не должна нарушать функцию жевания и речи

Должна равномерно передовать жевательное давление по зубному ряду

Вопрос № 41

. Припасовка металлического каркаса бюгельного протеза на модели

Припасовку конструкции готового каркаса начинают на первой рабочей модели. Предварительно её освобождают от восковых подкладок. Каркас осторожно укладывают на модель, если он сразу не накладывается, его осторожно припасовывают с помощью фасонных абразивных головок. После наложения каркас обрабатывают на резиновом круге, фильце с пастой Гойя, жесткой щетинчатой и мягкой нитяной щеткой.

При припасовке обращают внимание на следующие ключевые моменты: каркас не должен балансировать;

кламмера на всём протяжении должны плотно охватывать опорные зубы;

окклюзионные накладки должны располагаться в фиссурах или искусственно созданных углублениях;

дуга должна располагаться над слизистой оболочкой и над альвеолярными отростками;

под сетками должно быть место для пластмассы базиса.