- •Тема 12

- •1.1 Косвенные (экономические) методы

- •1.2 Прямые (административные) методы

- •II. Основные инструменты государственного регулирования

- •2.2 Финансовая (фискальная) политика

- •2.3 Денежно кредитная (монетарная) политика

- •8. Дискреционная фискальная политика: сущность и механизм

- •2.1 Инструменты денежно-кредитной политики

8. Дискреционная фискальная политика: сущность и механизм

Дискреционная фискальная политика — сознательное регулирование государством налогообложения и государственных расходов с целью воздействия на реальный объем национального производства, занятость, инфляцию и экономический рост. Основными инструментами дискреционной фискальной политики являются государственные расходы и налогообложение.

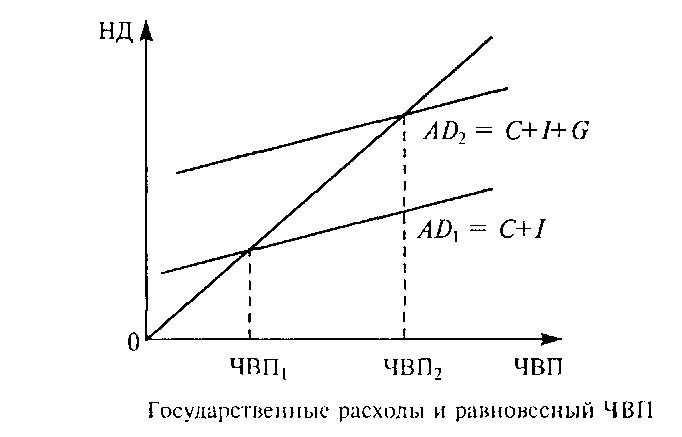

Проиллюстрируем влияние государственных расходов на совокупный спрос. Поскольку в данном случае рассматривается лишь одна составляющая фискальной политики — государственные расходы, будем исходить из того, что налоги равны нулю.

На оси абсцисс отложена величина ЧВП, а на оси ординат — совокупные расходы. Состояние, при котором вся величина ЧВП будет потреблена населением, предприятиями и государством, т. е. будет равна величине суммы расходов, можно изобразить в виде прямой, идущей к оси абсцисс под утлом 45°. Тогда в любой точке этой прямой совокупные расходы равны величине ЧВП в этой точке.

Если функция совокупного спроса AD1 = С+ I дает равновесный ЧВП1, то функция совокупного спроса АD2 = С+ I + G дает его более высокий уровень — ЧВП2.

Государственные расходы подобно инвестициям обладают эффектом мультипликации. Мультипликатор государственных расходов показывает, насколько возрастает равновесный ЧНП в результате роста государственных расходов: k = ΔЧВП/ΔG .

Иными словами, государственные расходы в случае своего роста, подобно инвестициям, могут вызывать значительный рост равновесного объема ЧВП. В случае же сокращения государственные расходы приводят к значительному сокращению равновесного ЧВП. Подобный механизм влияния государственных закупок на объем национального производства предполагает, что во время спада государственные закупки могут быть использованы для увеличения выпуска продукции. И наоборот, в период бума правительство может снизить уровень своих расходов, сократив тем самым объем совокупного спроса и выпуска продукции. Наименьшими мультипликативными свойствами обладают закупки продуктов сельского хозяйства, добывающей промышленности и первичной обработки сырья, а наибольшими мультипликативными свойствами — закупки оборудования, машин, техники. В практике промышленно развитых стран макроэкономическое регулирование через государственные закупки чаше всего осуществляется через военные заказы и строительные контракты.

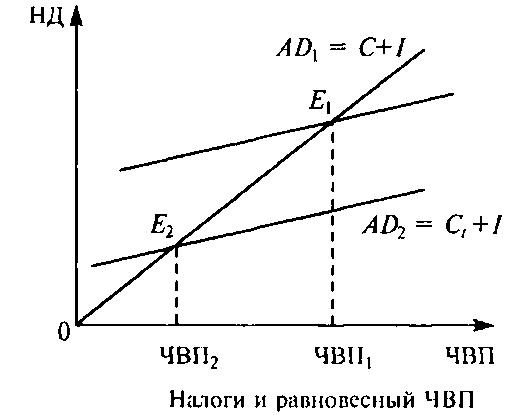

Рассмотрим теперь влияние налогов на объем национального производства. Налоги выполняют в экономики три функции: фискальную (основной источник бюджетных доходов), перераспределительную (корректировка неравномерного первичного распределения доходов), регулирующую (средство воздействия государства на экономику). С фискальной точки зрения, повышение налогов приведет к пополнению государственной казны. С перераспределительной точки зрения, имеет смысл высокое налогообложение доходов богатых слоев общества с целью пополнения доходов малообеспеченного населения. С точки зрения регулирования, государство стремится не столько увеличивать налоговые ставки, сколько использовать их для позитивного воздействия на ход экономической деятельности. Все эти функции надо совместить так, чтобы получить наилучший общий результат.

Введение налога приводит к уменьшению располагаемого дохода налогоплательщиков. Сокращение доходов налогоплательщиков, в свою очередь, вызывает снижение объемов потребления и сбережений при каждом уровне ЧВП. Размер этого сокращения определяется величиной Предельной склонности к потреблению (MPC) и предельной склонности к сбережению (MPS). Изменение величины потребительских расходов вследствие роста налоговых ставок определяется по формуле: ΔС= ΔT x МРС. Аналогично, изменение величины сбережений вследствие роста налоговых ставок определяется по формуле: ΔS = ΔT x MPS. Воздействие роста налогов на равновесный ЧВП продемонстрировано на рисунке ниже.

При постоянных инвестиционных и государственных расходах введение налога приводит к сокращению совокупного спроса и, следовательно, сокращению равновесного ЧВП. Противоположная картина будет наблюдаться при сокращении налогов.

Налоги, подобно инвестициям и государственным расходам, обладают мультипликационным эффектом. Однако мультипликатор налогов всегда меньше мультипликатора инвестиций и государственных расходов, так как, например, при сокращении налогов потребление увеличивается лишь частично (часть располагаемого дохода идет на увеличение сбережений), тогда как каждая единица прироста государственных расходов оказывает прямое воздействие на объем ЧВП. Изменение налоговых ставок может использоваться либо для стимулирования экономического роста в фазе спада (кризиса), либо, наоборот, для сдерживания роста производства и предотвращения чрезмерного повышения цен в фазе подъема.

9. Автоматическая (недискреционная) фискальная политика основана на действии встроенных (автоматических) стабилизаторов. Встроенные (или автоматические) стабилизаторы представляют собой инструменты, величина которых остается неизменной, но само наличие которых (встроенность в экономическую систему) автоматически стабилизирует экономику, стимулируя деловую активность при спаде и сдерживая ее при перегреве. К автоматическим стабилизаторам относятся: а) подоходные налоги, включающие в себя все виды налогов на доходы, в том числе налог на прибыль корпораций (заметим, что наиболее сильное стабилизирующее воздействие оказывает прогрессивный подоходный налог); б) косвенные налоги (в первую очередь налог на добавленную стоимость); в) пособия по безработице; г) пособия по бедности. (В США к встроенным стабилизаторам относятся также субсидии фермерам.) Рассмотрим механизм воздействия встроенных стабилизаторов на экономику. Подоходный налог действует следующим образом: при спаде уровень деловой активности сокращается, поэтому величина налоговых поступлений уменьшается, а при «перегреве» экономики, когда фактический ВВП максимален, налоговые поступления увеличиваются. Заметим, что ставка налога остается неизменной. Однако налоги – это изъятия из экономики, сокращающие поток расходов и, следовательно, доходов (вспомним модель кругооборота). Получается, что при спаде изъятия минимальны, а при перегреве максимальны. Таким образом, из-за наличия налогов экономика как бы автоматически «остужается» при перегреве и «подогревается» при рецессии. Аналогичным образом встроенную стабильность обеспечивает налог на добавленную стоимость. При рецессии объем продаж сокращается, а поскольку НДС является косвенным налогом (частью цены товара), то при падении объема продаж налоговые поступления от косвенных налогов (т. е. изъятия из экономики) сокращаются. При перегреве, наоборот, из-за роста совокупных доходов объем продаж увеличивается, что увеличивает поступления от косвенных налогов. Экономика автоматически стабилизируется. Что касается пособий по безработице и по бедности, то общая сумма их выплат увеличивается при спаде (по мере того как люди начинают терять работу и нищать) и сокращаются при буме, когда наблюдаются «сверхзанятость» и рост доходов. (Очевидно, что для того чтобы получать пособие по безработице, нужно быть безработным, а чтобы получать пособие по бедности, нужно быть очень бедным.) Эти пособия являются трансфертами, т. е. инъекциями в экономику. Выплата их способствует росту доходов, а, следовательно, расходов, что стимулирует подъем экономики при спаде. Уменьшение же общей суммы этих выплат при буме оказывает сдерживающее влияние на экономику. В развитых странах экономика на две трети регулируется с помощью дискреционной фискальной политики, а на одну треть – за счет действия встроенных стабилизаторов.

10. Теоретические концепции кредитно-денежного регулирования

Денежно-кредитные рычаги давно занимают не последнее место в теории государственного регулирования экономики. В экономической теории существуют различные концепции денежно-кредитного регулирования. Наиболее значительными являются кейнсианская и монетаристская теория денег.

И современные кейнсианцы и монетаристы признают, что изменение денежного предложения влияет на номинальный объем ВНП, но оценивают по-разному и значение этого влияния, и сам механизм. С точки зрения кейнсианцев, в основе денежно-кредитной политики должен быть положен определенный уровень процентной ставки, а с точки зрения монетаристов — само предложение денег.

Кейнсианская теория. В основе данной теории денежно-кредитного регулирования лежит теория кредита. Принцип «кредитного регулирования», выдвинутый Кейнсом, непосредственно связан с основной предпосылкой этой теории, т. Е. Зависимости процесса производства от кредита.

Кейнсианцы отмечают, что цепь причинно-следственных связей между предложением денег и номинальным ВНП достаточно велика, а Центральный банк при осуществлении денежно-кредитного регулирования должен обладать значительным объемом экономической информации. Кроме того, между приростом денег в обращении, инвестициями и наполнением рынка товарами и услугами существует определенный временной промежуток времени (лаг). И, наконец, при высоком проценте на ссудный капитал у предпринимателей возникает «предпочтение ликвидности», т. Е. Желание держать свой капитал в денежной форме. Поэтому нужен низкий ссудный процент, который повысит у предпринимателей стимул к инвестициям. /12, с.353/.

После Второй Мировой войны путь стимулирования эффективного спроса – с помощью низкой процентной ставки – часто отвергался, так как центральные банки нередко были вынуждены повышать процентную ставку, борясь с инфляцией.

Эта схема регулирования достаточно эффективно действовала в 50 – 60-е годы во многих западных странах в условиях слабо монополизированных рынков. Однако резкое усиление процессов монополизации рынков, заблокировавших действие механизма цены равновесия и обусловивших стремительный рост и новое качество инфляции (инфляции издержек), а также высокий уровень безработицы в 70-х годах не могли быть объяснены в рамках кейнсианской концепции. Это обусловило использование рекомендаций новой монетаристской концепции денежно-кредитного регулирования.

Монетаристская теория. Главный теоретик современного монетаризма — известный американский экономист, М. Фридмен. Монетаристы исходят из того, что рыночная экономика внутренне устойчива, способна к саморегулированию и самонастройке. При этом необходимым условием для проявления механизмов саморегулирования является стабильность денежного обращения цен. Главным ориентиром денежно-кредитной политики, по мнению монетаристов, становится объём предложения денег – денежная масса. Динамика ВНП следует непосредственно за динамикой денег. /12, с.354/.

Причинно-следственная связь между предложением де нег и номинальным объемом ВНП осуществляется не через процентную ставку, а непосредственно. Тем самым известны как бы «входные и выходные данные» влияния предложения де нег на ВНП, сам же механизм влияния денег скрыт. М. Фридмен попытался объяснить этот механизм, введя промежуточную категорию «портфель активов», т. Е. Совокупность всех ресурсов, которыми обладает индивидуум.

М. Фридмен отмечает, что каждый человек привыкает к определенной структуре своих активов: соотношение наличных денег и других видов активов. При увеличении денежного предложения привычное соотношение меняется и, чтобы восстановить его, люди начинают предъявлять спрос на реальные и финансовые активы. Совокупный спрос возрастает, и, в конечном счете, это приводит к росту ВНП. Исходя из этого, М. Фридмен выдвинул «денежное правило» сбалансированной долгосрочной монетарной политики, а именно: государство должно поддерживать постоянный при рост денежной массы в обращении. Величина этого прироста определяется формулой (1).

(1)

(1)

Где

- среднегодовой темп

приращения денег в процентах;

- среднегодовой темп

приращения денег в процентах;

- среднегодовой темп ожидаемой инфляции

в процентах.

- среднегодовой темп ожидаемой инфляции

в процентах.

- среднегодовой темп

прироста ВНП в процентах;

- среднегодовой темп

прироста ВНП в процентах;

Монетарное правило Фридмена предполагает строго контролируемое увеличение денежной массы в обращении — в пределах 3-5 % в год. Именно такой прирост денежной массы вызывает деловую активность в экономике. В случае не контролируемого увеличения денежного предложения свыше 3-5 % в год будет происходить раскручивание инфляции, а если темп вливаний в экономику будет ниже 3-5 % годовых, то темп прироста ВНП будет падать. /12, с.356/

Денежное правило М. Фридмена легло в основу денежно-кредитной политики в США и Великобритании (рейганомика и тетчеризм) с конца 70-х годов. В настоящее время монетаристская концепция денежно-кредитного регулирования нашла широкое распространение в странах с рыночной экономикой, что свидетельствует об её адекватности и способности решать экономические проблемы.

Так называемая «политика таргетирования», т. Е. Ежегодного ввода определенных ограничений на увеличение денежной массы в обращении, привела к зримым результатам: на фоне сокращения уровня инфляции с 10 % до 2-3 % в год, был достигнут темп роста ВНП на уровне 3-5 % в год.

В заключение отметим, что современные теоретические мо дели денежно-кредитной политики представляют собой синтез кейнсианства и монетаризма, в котором учтены рациональные моменты каждой из теорий. В долгосрочном периоде в денежно-кредитной политике сегодня преобладает монетаристской подход. Вместе с тем, государство не отказывается в краткосрочном периоде от воздействия непосредственно на процентную ставку в целях быстрого экономического маневрирования.

11. Основные инструменты денежно-кредитной политики