- •Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы. Л.Лилли. Катетеризация сердца

- •Измерение давления

- •Давление в правом предсердии

- •Давление в правом желудочке

- •Давление в легочной артерии

- •Давление заклинивания в легочной артерии

- •Оценка кровотока

- •Измерение сосудистого сопротивления

- •Петля Давление — объем

Оценка кровотока

Сердечный выброс обычно измеряется либо термодилюционным методом, либо методом Фика. Термодилюционный метод заключается в том, что физиологический раствор с известной температурой быстро вводят в правую сторону сердца через боковой катетер, причем расстояние от отверстия до кончика катетера составляет 30 см. Термистор, расположенный на кончике катетера, регистрирует температуру в легочной артерии, которая временно изменяется из-за введенного раствора. Сердечный выброс рассчитывается автоматически, по кривой изменения температуры.

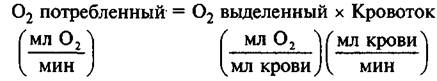

Часто используемый метод Фика основывается на том принципе, что количество потребленного тканями кислорода зависит от поглощения 02 при прохождении крови через капиллярное русло:

Или, иначе:

02 потребленный = Артериовенозная разница 02 х Сердечный выброс,

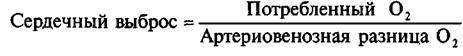

где артериовенозная разница 02 определяется как разность содержания кислорода в артериях и венах. Общее количество кислорода, потребляемого организмом (которое в нормальных условиях равно 125 + 25 мл О^мин/м2), может быть определено по количеству выдыхаемого воздуха, а содержание кислорода в артериях и венах — из непосредственных анализов образцов крови. Исходя из этого, можно рассчитать сердечный выброс:

Например, если артериальная кровь у нормального взрослого человека содержит 190 мл 02/л, а венозная — 150 мл О^л, то артериовенозная разница равна 40 мл 02/л. Если измеренное количество поглощенного кислорода для этого пациента составляет 200 мл/мин, то сердечный выброс составляет 5 л/мин. При многих сердечных заболеваниях сердечный выброс может падать ниже нормального уровня. В этой ситуации общее количество кислорода, потребляемого организмом, сильно не меняется; тем не менее из-за уменьшенного перфузионного давления ткани потребляют более высокий процент 02 на единицу объема циркулирующей крови. Это приводит к более низкому, чем в норме, венозному содержанию 02 и, следовательно, к увеличению артериовенозной разницы. В приведенном ранее примере, если венозная кровь содержит лишь 100 мл 02/л, то артериовенозная разница уменьшается до 90 мл Ол, и рассчитанный сердечный выброс падает до 2,2 л/мин.

Измерение сосудистого сопротивления

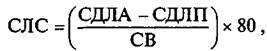

После определения давления и сердечного выброса, легочное и системное сосудистое сопротивление могут быть рассчитаны по следующим формулам. 1) Сопротивление легочных сосудов:

где:

СЛС — сопротивление легочных сосудов (дин-с-смг5), СДЛА — среднее давление в легочной артерии (мм. рт. ст.), СДЛП — среднее давление в левом предсердии (мм рт. ст.), СВ — сердечный выброс (л/мин).

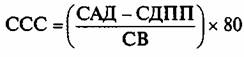

2) Системное сосудистое сопротивление:

где:

ССС — системное сосудистое сопротивление (дин-с-см-5),

САД — среднее артериальное давление (мм рт. ст.),

СДПП — среднее давление в правом предсердии (мм рт. ст.),

СВ — сердечный выброс (л/мин).

Петля Давление — объем

Другим полезным способом графического изображения детерминант функции сердца является петля давление — объем желудочка, которая позволяет связать изменения объема желудочка с соответствующими им изменениями давления в течение кардиоцикла (рис. 9.4). Заполнение камеры левого желудочка начинается после открытия митрального клапана в раннюю диастолу (точка а). Кривая между точками а и b характеризует диастолическое наполнение. Увеличение объема во время диастолы ассоциируется с небольшим повышением давления, зависящим от способности миокарда к пассивному растяжению или его эластичности (таблица 9.1), аналогично препарату изолированного мышечного сегмента (см. нижнюю кривую на рис. 9.1А). Затем с началом систолического сокращения давление в желудочке начинает расти. Когда давление в ЛЖ превышает давление в левом предсердии (точка Ь), закрывается митральный клапан. По мере роста давления объем желудочка сначала не меняется, поскольку аортальный клапан остается закрытым — это так называемая фаза изоволюметрического сокращения. Когда давление в желудочке достигает уровня диастолического давления в аорте, аортальный клапан открывается (точка с) и происходит выброс крови в аорту. Во время выброса крови объем желудочка уменьшается, но давление продолжает расти вплоть до начала его расслабления. Давление, против которого желудочек выбрасывает кровь (постнагрузка), представлено кривой cd. Выброс крови заканчивается во время расслабления желудочка, когда давление в нем становится меньше давления в аорте и аортальный клапан закрывается (точка d). В дальнейшем, в фазе расслабления, давление в желудочке снижается, а объем остается постоянным вплоть до открытия митрального клапана (эта фаза называется изоволюметрическим расслаблением). Когда давление в желудочке становится ниже давления в левом предсердии, открывается митральный клапан (точка а — и цикл повторяется. Обратите внимание, что точка b отражает давление и объем в конце диастолы, а точка d — в конце систолы. Разница между конечным диастолическим и конечным систолическим объемами соответствует количеству выброшенной в аорту за систолу крови (ударному объему).

Рис. 9.4. Пример петли давление — объем левого желудочка (ЛЖ) в норме. В точке а открывается митральный клапан. Во время диастолического заполнения ЛЖ (линия ab) объем возрастает, что ассоциируется с постепенным ростом давления. Когда начинается сокращение ЛЖ, и давление в нем превышает давление в левом предсердии, митральный клапан (МК) закрывается, и происходит изоволюметрическое сокращение ЛЖ (аортальный клапан еще не открыт, и кровь не покидает его полость), представленное линией be. Когда давление в ЛЖ возрастает до уровня давления в аорте, открывается аортальный клапан (АК) — точка с — и начинается изгнание крови. Во время изгнания объем внутри ЛЖ уменьшается (линия cd), но давление в нем продолжает нарастать, пока не наступит диастола. Снижающееся во время диастолы давление в ЛЖ в точке d становится меньше уровня давления в аорте, и АК закрывается, после чего начинается изоволюметрическое расслабление (линия da). При дальнейшем снижении давления в ЛЖ вновь открывается митральный клапан (точка а). Точка b отражает конечный диастолический объем и давление, а точка d — конечный систолический объем и давление. Ударный объем представляет собой разность между КДО и КСО

Изменения любой из детерминант функции сердца приводят к изменениям петли Давление—объем. Путем анализа эффектов изменения одного из параметров (преднагрузка, постнагрузка или сократимость) на петлю давление—объем могут быть предсказаны результирующие изменения давления в желудочке и его объема (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Влияние изменения преднагрузки, постнагрузки и сократимости на петли давление—объем. А. При неизменных артериальном давлении (постнагрузке) и сократимости последовательное повышение (линии 1,2,3) преднагрузки, которая в данном случае оценивается по конечному диастолическому объему (КДО), приводит к появлению петель, в которых ударный объем прогрессивно возрастает, а конечный систолический объем (КСО) не изменяется. Б. При постоянных преднагрузке (КДО) и сократимости и последовательном увеличении (точки 1,2,3) артериального давления (постнагрузки) появляются петли с прогрессирующим снижением ударного объема и увеличением конечного систолического объема. Имеется почти линейная зависимость между постнагрузкой и КСО, так называемое отношение конечного систолического давления и объема (ОКСД/О). В. Препарат с положительным инотропным действием сдвигает соотношение конечного систолического давления и объема вверх и влево, от ОКСД/О-1 к ОКСД/О-2, так что петля 2 имеет больший ударный объем и меньший конечный систолический объем, чем исходная петля 1