- •Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы. Л.Лилли. Катетеризация сердца

- •Измерение давления

- •Давление в правом предсердии

- •Давление в правом желудочке

- •Давление в легочной артерии

- •Давление заклинивания в легочной артерии

- •Оценка кровотока

- •Измерение сосудистого сопротивления

- •Петля Давление — объем

Динамика сердечного цикла

Анализ динамики сердечного цикла заключается в установлении его фазовой структуры, исследовании длительности и особенностей отдельных фаз, расчете скоростей изменения давления. Известно, что динамика наполнения сердечных камер тесно взаимосвязана с частотой сердечных сокращений, венозным притоком крови в предсердия, сопротивлением току крови из предсердий в желудочки и с усилиями миокарда желудочков по выбросу крови в магистральные сосуды.

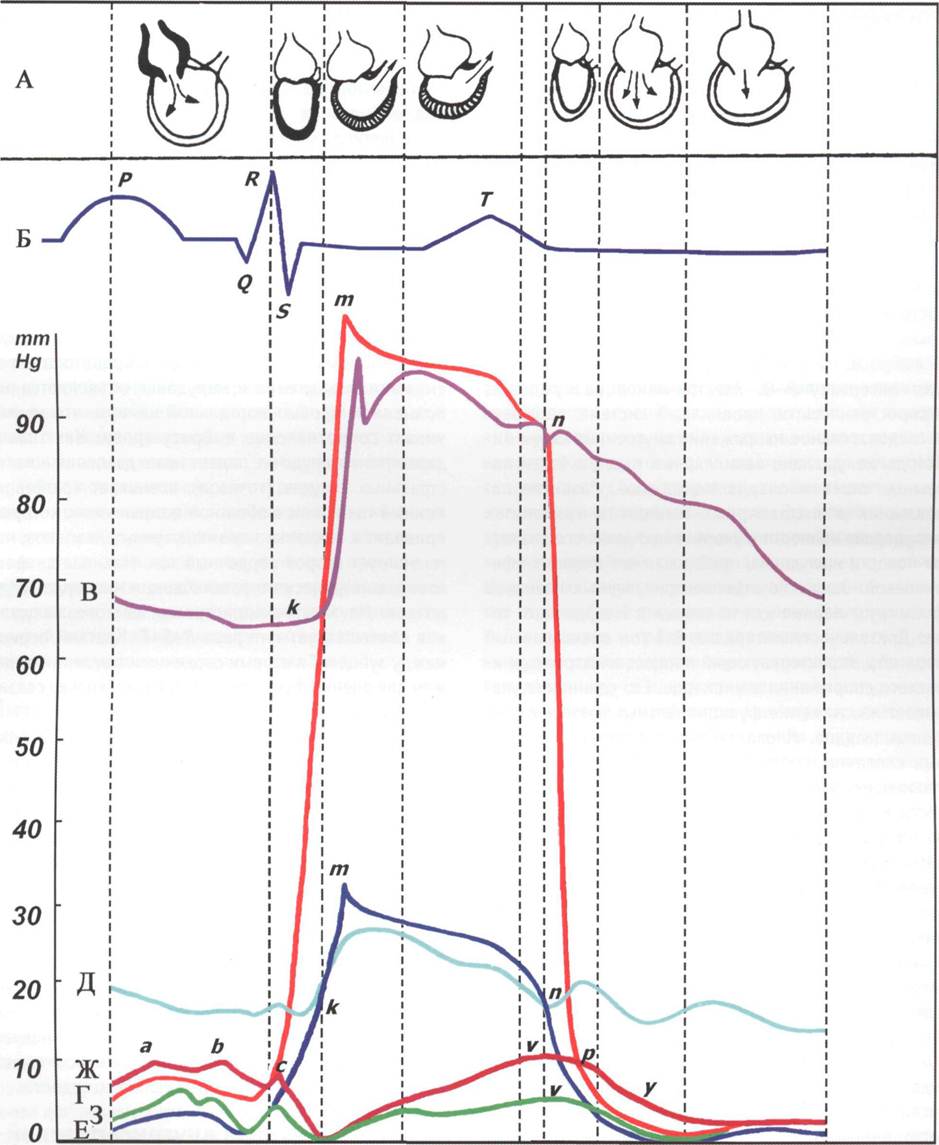

Большая часть крови, составляющая ударный объем желудочков сердца (до 70%), поступает из предсердий в желудочки в фазу быстрого наполнения, которая соответствует первой трети диастолы. В этот момент, сразу же после открытия атриовентрикулярных клапанов, на кривой внутрипредсердного давления начинается быстрое снижение волны наполнения V и формируется отрицательно направленный зубец у-коллапс. На эхокардиограмме видно, что створки атриовентрикулярных клапанов максимально раскрыты (рис. 1). Далее следует фаза медленного наполнения или диастаза, в течение которой продолжается наполнение желудочков кровью, поступающей из предсердий. Внут- рижелудочковое давление в эту фазу может незначительно расти на 1-3 мм рт. ст. За фазой диастаза следует систола предсердий, начинающаяся во второй половине или последней трети зубца Р электрокардиограммы. Вначале сокращается правое предсердие, а через 0,02 с - левое.

На кривой внутрипредсердного давления отмечается подъем давления - систолическая волна а, пик которой достигает в правом предсердии 5-6 мм рт. ст., а в левом - 7-9 мм рт. ст. На кривой внутрижелудочкового давления также отмечается незначительный подъем, предшествующий систолическому сокращению желудочков. С началом систолического сокращения желудочков миокард предсердий расслабляется, атриовен - трикулярные клапаны закрываются, а атриовент - рикулярная перегородка смещается в сторону верхушки. В результате объем предсердий увеличивается, и давление в них резко снижается, что проявляется крутым снижением кривой внутрипредсердного давления, так называемый х-коллапс.

В правом предсердии оно падает до 0-1 мм рт. ст., и в левом предсердии - до 1-2 мм рт. ст. А может стать даже отрицательным. Нередко на нисходящем колене кривой внутрипредсердного давления возникает кратковременный положительно направленный зубец с. Его возникновение обусловлено началом сокращения желудочков: либо из-за прогибания атриовентрику - лярной перегородки в сторонупредсердий, либо из - за возврата небольшой порции крови, находящейся в клапанах. При сильном сокращении или учащении ритма, точка Ь может не определяться, и систолическая волна имеет вид заостренного пика или плато. В периодсистолы предсердий в полости желудочков поступают остальные 20-25% крови, составляющей объем наполнения, в норме равный объему сердечного выброса. На электрокардиограмме это соответствует интервалу Р-О. Электрическое возбуждение, распространяясь по проводящей системе, вызывает последовательное напряжение внутренних слоев миокарда желудочков, папиллярных мышц и затем наружных слоев миокарда желудочков. Развитие напряжения в папиллярных мышцах и трабекулах желудочков приводит к укорочению длинного диаметра полости желудочка, приближая его форму к сферической. Закрытие атриовентрикулярных клапанов формирует первые два компонента I сердечного тона. Длительность интервала 0-1 тон очень важный параметр, характеризующий процесс электромеханического сопряжения в миокарде. Его удлинение указывает на снижение функциональных возможностей мышцы сердца. После закрытия атриовентрикулярных клапанов наступает фаза изометрического или изоволюметрического сокращения, когда объем полости желудочка не меняется, а давление в ней быстро нарастает. Как только оно превысит давление в магистральных сосудах, открываются полулунные клапаны, и начинается выброс крови [1-4].

Рис. 1. Динамика сердечного цикла. А - Состояние полостей сердца; Б - электрокардиограмма; В - кривая давления в аорте; Г - кривая давления в левом желудочке; Д - кривая давления в легочной артерии; Е - кривая давления в правом желудочке; Ж - кривая давления в левом предсердии; 3 - кривая давления в правом предсердии. Описание точек на кривых давления - в тексте

При изгнании крови створки легко и плотно прижимаются к стенкам сосуда, не оказывая сопротивления выбросу крови, поскольку длина свободного края всех трех сворок клапана в норме на треть больше длины окружности соответствующих артериальных отверстий. В период изгнания полость желудочка образует единую камеру с начальным отделом магистрального сосуда, то есть именно с теми отделами, которые фактически определяют ее демпферные возможности, и, в свою очередь, зависят от емкостно-эластических свойств сосудистой стенки и периферического сопротивления. На кривой правожелудочкового давления в момент открытия полулунных клапанов возникает зазубрина Пайпера - точка к. Механизм ее образования не совсем ясен, но наличие или отсутствие ее позволяет судить о функциональном состоянии клапанов легочной артерии. На кривой левоже - лудочкового давления в этот момент наблюдается только излом кривой, но иногда также наблюдается Пик.

Две трети ударного объема желудочка выбрасывается в аорту в начальный период быстрого изгнания, равного по продолжительности первой трети всего периода изгнания. Наибольшая скорость потока наблюдается в период восходящего колена кривой аортального давления, причем максимальное значение скорости изгнания крови - пик кривой, возникает раньше, чем пик давления - точка т на кривой желудочкового давления. Это объясняется тем, что часть крови успевает оттекать на периферию. За этим следует уменьшение скорости изгнания и, соответственно, падение давления - фаза редуцированного или медленного изгнания. Замедление кровотока перед снижением давления в желудочке объясняется заполнением кровью аортальной камеры, что увеличивает сопротивление выбросу крови. Как только давление в желудочке падает ниже давления в магистральных сосудах (точка п),возникает кратковременный ток крови в обратном направлении, который приводит к захлопыванию полулунных клапанов, что генерирует второй сердечный тон. Начинается фаза изоволюметрического расслабления миокарда желудочков. На электрокардиограмме систоле желудочков соответствует интервал /?-5-Г. Краткий период между зубцом Г и вторым сердечным тоном также важен для оценки функции миокарда, поскольку связан с его метаболизмом.

Во время систолы желудочков в предсердия поступает кровь из полых или легочных вен, и давление в этих полостях сердца вновь повышается - формируется волна наполнения V.Изометрическое расслабление желудочков продолжается до тех пор, пока давление крови в них не станет ниже предсердного. В этот момент атриовентрикулярные клапаны открываются, и кровь из предсердий устремляется в желудочки. Начинается новый сердечный цикл. В норме величина волны V в левом предсердии выше волны о. В правом предсердии - наоборот, волна а выше волны V. При тахикардии, вследствие укорочения общей диастолы, систолическая предсердная волна а Может исчезнуть или слиться с волной наполнения V, Которая завершает сердечный цикл предсердий.

Патофизиология заболеваний сердечно-сосудистой системы. Л.Лилли. Катетеризация сердца

Внутрисосудистые катетеры используются в диагностике многих сердечно-сосудистых заболеваний для измерения давления в сердечных камерах, определения сердечного выброса и сопротивления сосудов, а также для введения рентгеноконтрастных материалов, необходимых для исследования структур сердца и параметров кровотока. В 1929 году Вер-нер Форссман провел на себе первую катетеризацию сердца и открыл эру инвазивной кардиологии. Многое из того, что на настоящий момент известно о патофизиологии пороков сердца, застойной сердечной недостаточности, пришло к нам после десятилетий гемодинамических исследований в лабораториях, занимающихся катетеризацией сердца.

Измерение давления

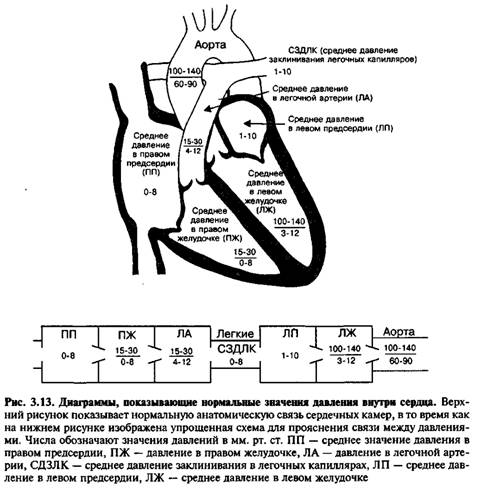

Перед вводом катетера в артерию или вену пациенту дают легкие седа-тивные препараты и производят локальную анестезию места введения катетера. Катетер, присоединенный к датчику давления, который находится вне тела больного, вводится в соответствующий кровеносный сосуд. Для измерения давления в правом предсердии и желудочке, а также в легочной артерии, катетер обычно вводится в бедренную, плечевую или яремную вену. Давление в аорте и левом желудочке измеряется с помощью катетеров, введенных в плечевую или бедренную артерию. После введения в сосуд катетер направляется к месту измерения давления под рентгеновским контролем. Рис. 3.13 показывает нормальные значения давления внутри сердца. Измерение давления в правой части сердца обычно производится с помощью специализированного катетера с баллончиком в конце, который продвигается в правые камеры сердца током крови. Обычно катетер вводится с помощью пункции или венесекции периферической вены и затем направляется в сторону груди. Когда катетер достигает вены подходящего размера (нижней или верхней полой вен), баллон на кончике катетера раздувается, что делает возможным проникновение катетера в правую сторону сердца или легочную артерию.

Давление в правом предсердии

Давление в правом предсердии совпадает с центральным венозным давлением (которое оценивают по уровню давления в яремной вене при физическом обследовании пациента) из-за отсутствия клапанов, которые препятствовали бы возвращению крови в правое предсердие. В норме в диастолу давление в правом предсердии равно давлению в правом желудочке, так как правая сторона сердца функционирует как общая камера, когда открыт трехстворчатый клапан. Среднее значение давления в правом предсердии понижается при уменьшении внутрисосудистого объема. Оно повышается при недостаточности правого желудочка, правосторонних клапанных пороках и сердечной тампонаде (при которой сердечные камеры окружены перикардиальной жидкостью под высоким давлением

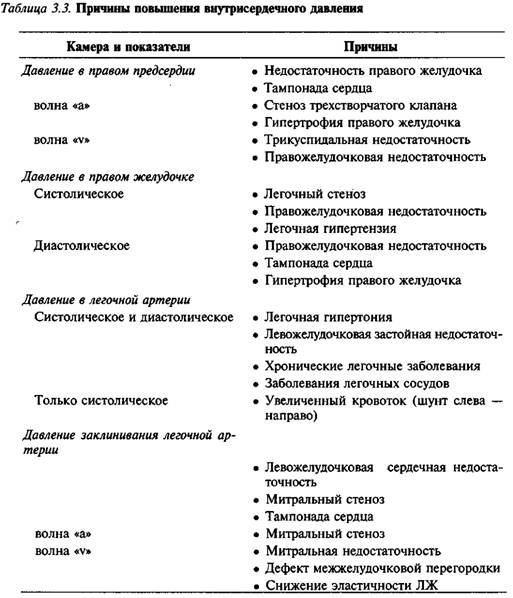

Некоторые аномалии вызывают характерные изменения в отдельных компонентах давления в правом предсердии (и, как следствие, в яремных венах) (табл. 3.3).

Например, две основных причины выраженной волны а — это стеноз трехстворчатого клапана и гипертрофия правого желудочка. В этих условиях при сокращении правого предсердия ему приходится преодолевать сопротивление как со стороны стенозированного трехстворчатого клапана, так и жесткого правого желудочка. В результате образуется выраженная волна а. Выраженная волна v наблюдается при недостаточности трехстворчатого клапана, так как нормальное наполнение правого предсердия нарушается обратным кровотоком.