- •8) Структура личности – это элементы и части из которых построена личность, и таким образом они взаимодействуют между собой.

- •11)Характер и что на него влияет

- •2.Дистимический тип. Противоположность первому типу: серьезный,

- •3.Циклоидный тип. Акцентуация характера проявляется в циклически

- •4.Возбудимый тип. У этих людей повышенная раздражительность склонность к

- •5.Застревающий тип. Люди с таким типом акцентуации ''застревают'' на

- •6.Педантичный тип. У этих людей ярко выражена ''занудливость'' в виде

- •7.Тревожный тип. Люди этого типа акцентуации отличаются пониженным

- •8.Эмотивный тип. Человек того типа характера чрезмерно чувствителен,

- •9.Демонстративный тип. Этот человек стремится быть в центре внимания и

- •10. Экзальтированный тип. Люди с таким типом акцентуации имеют очень

- •11.Интровертированный тип. Люди этого типа акцентуации характеризуются

- •12.Конформный тип. Люди этого типа обладают высокой общительностью,

- •1.Универсальные (общие ) качества, отвечают требованиям разных видов деятельности

- •2. Специальные качества обеспечивают успех в одном виде деятельности

- •15) Как развивать способности

- •1.Семейное воспитание(родители развивают способности детей)

- •2.Особенности макросреды(общества) забота о развитии способностей(совершествование, образование, профориентации)

- •16) Чувства и эмоции

1) психология как наука

Психология (с греч « наука о душе» - «псюше» -«душа», «логос»- «понятие», «учение»).В научном употреблении термин «психология»появилась в XVI в. Первоначально он относился к собой науке, которая занималась изучением так называемых душевных или психических явлений , т.е. таких, которых каждый человек легко обнаруживает собственном сознании в результате самонаблюдения. Позднее, в XVII – XIX вв. область, изучаемая психологией , расширяется и включает в себя не только осознаваемые, но и неосознаваемые явления. Таким образом , психология- это наука о психике и психических явлениях.

основные проблемы психологии как науки.

Современные психологические исследования весьма разнообразны и разноплановы, но все-таки обычно выделяют несколько основных "глобальных" проблем:

психофизиологическая – проблема соотношения психики и тела, прежде всего - мозга;

психосоциальная – о зависимости психики от социальных процессов и роли психики в реализации социальных ролей индивидуально и в группах;

психопраксическая -.о психической регуляции практической деятельности и об изменениях психики в процессе этой деятельности;

психогностическая – об отношении чувственных и умственных психических образов к отображаемой ими реальности; частью этой проблемы является психофизическая – о соотношении субъективных качеств воспринятого образа и физических параметров воспринимаемого сигнала.

В современной научной психологии имеется множество научных школ. Но при разработке любой проблемы большинство исследователей придерживаются определенных методологических принципов:

детерменизма – всякое явление имеет причины и следствия, без понимания которых невозможно понимание и самого явления;

системности – всякое отдельное психическое явление представляет собой часть целостной психики, имеет в ней свое место и роль и может быть понято только в связи с другими психическими явлениями и психикой в целом;

развития - в ходе жизни психические процессы не остаются неизменными, они изменяются, переходят с одного уровня на другой.

2) что изучает педогогическая психология

Педагогическая психология изучает механизмы, закономерности овладения знаниями, умениями, навыками, исследует индивидуальные различия в этих процессах, закономерности формирования творческого активного мышления, определяет условия, при которых достигается эффективное умственное развитие в процессе обучения, рассматривает вопросы взаимоотношений между педагогом и учащимися, взаимоотношения между учащимися"Задачи педагогической психологии. Общей, главной задачей является выявление, изучение и описание психологических особенностей и закономерностей интеллектуального и личностного развития человека в разных условиях учебно-воспитательной деятельности и образовательного процесса.

3) Основными этапами развития истории психологии являются:

I этап (до научный этап - VII-VI вв. до н.э.) – данный этап характеризуется изучением психологии как науки о душе. В ее основе лежали многочисленные легенды, мифы, сказки и первоначальные верования в религию, которые непременно связывают душу с конкретными живыми существами. В тот момент наличие души в каждом живом существе помогало пояснить все происходящие непонятные явления;

II этап (научный период - VII-VI вв. до н.э) - данный этап характеризуется изучением психологии как науки о сознании. Данная необходимость возникает при развитии естественных наук. Поскольку данный этап рассматривался и изучался на уровне философии, то получил название – философский период. Сознанием на данном этапе назвали способность чувствовать, думать и желать. Главнейшим методом изучения истории развития психологии стало наблюдение за собой и описание полученных человеком фактов;

III этап (экспериментальный этап - XX в.) – данный этап характеризуется изучением психологии как науки о поведении. Главной задачей психологии на данном этапе становится становление экспериментов и наблюдение за всем, что можно непосредственно изучать. Это могли быть поступки или реакции человека, его поведение и т.д. Таким образом, на данном этапе можно рассматривать историю психологии как становление самостоятельной науки, а также становления и развитие экспериментальной психологии;

IV этап – данный этап характеризует становление психологии как науки, которая изучает объективные закономерности психики, их проявления и механизмы.

4) становление психологии как науки

История развития психологии как науки и возникновение психологии как отдельной и самостоятельной области исследования, можно считать основание первой экспериментальной лаборатории по психологии, ее создателем был Вильгельм Вундт, город Лейпциге, Германия 1879 год.

Работа Вундта была сосредоточена на описании структуры, то есть из чего состоит наш разум. Данное исследование в основном опиралось на анализ ощущений и чувств, при помощи самоанализа, довольно субъективный процесс. Вундт считал, что посредством некоторых тестов сможет точно определить психические процессы, которые сопровождаются чувствами, ощущениями и мыслями.

Середину и вторую половину XIX в. можно считать периодом становления психологии как самостоятельной науки. Под влиянием дарвинизма, учение о рефлексе, психофизиологии органов чувств, психофизики, исследований времени реакции и асоцианизму появляются программы построения психологии как опытной науки. Немецкий ученый В. Вундт (1832 - 1920) предложил программу по которой опытная психология должна изучать сознание с помощью экспериментальных процедур физиологии, позволяющие расчленять непосредственной субъективный опыт и реконструировать в научных понятиях архитектонику сознания индивида. Он основал в 1879 г. первую в мире экспериментальную лабораторию в Лейпциге. Вокруг нее состоит большая интернациональная научная школа, образуются новые психологические лаборатории, кафедры, журналы, общества, проводятся международные психологические конгрессы.

На рубеже XIX-XX вв. возникают такие отрасли психологической науки, как экспериментальная, дифференциальная, детская и педагогическая психология, зоопсихология, социальная и культурно-историческая психология, психотехника. Формируются новые школы и течения психологии, среди которых структурная школа Е. Титченера, Вюрцбургская школа О. Кюльпе, К. Марбе, К. Бюлера, О. Зельц, функционализм в американской психологии (В. Джемс, Дж. Дьюи, Г. Керр, Р. Вудвортс), бихевиоризм, гештальтпсихология, фрейдизм.

Наиболее известной школой, сформировавшейся в Америке в конце XIX - начале XX вв., Стал бихевиоризм. Его основатели признавали предметом психологии не сознание, а поведение (Е. Торн-дайка)

В 30-е годы XX в. возникли другие варианты бихевиоризма, связанные с именами В. Хантера, К, Лешли и др..

В связи с преобладанием аналитического подхода к исследованию психики вызревает тенденция реализации синтетического подхода, целостного понимания психики в различных ее проявлениях и в связи с окружающей средой. Уже в русле аналитического подхода осуществляется поиск интегративных механизмов психики и соответствующих им категорий психологической науки, вокруг которых концентрируются другие психологические понятия.

В психологии в конце XIX - начале XX вв. начинают использоваться понятие самосознания и личности, которые постепенно вытесняют понятие сознания и поведения (они не исчезают, а приобретают новое значение, занимают определенное место в новой системе понятий о психике). Представитель американского функционализма вводит в научный оборот понятие эмпирического «Я», или собственно личности, самооценки, самоуважения, чистого «Я» и др., опираясь на главный для него понятия «потока сознания».

В концепциях 3. Фрейда, К. Г. Юнга, представителей французской социологической школы, а также гуманистической психологии выходит на первый план категория личности как системы психических свойств, «открытой системы» и другие.

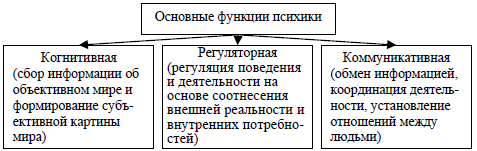

5) психика —это субъективное отражение объективной действительности в идеальных образах, на основе которых регулируется взаимодействие человека с внешней средой.

6)Личность

Понятие личность имеет три разных понимания: самое широкое, среднее и узкое понимание.

Личность в самом широком понимании - это то, что внутренне отличает одного человека от другого, перечень всех ее психологических свойств, это индивидуальность.

Личность в промежуточном, среднем понимании – это социальный субъект, социальный индивид, совокупность социальных и личностных ролей.

Личность в самом узком понимании – это культурный субъект, самость. Это человек, который сам строит и контролирует свою жизнь, человек как ответственный субъект волеизъявления.

7)формирование личности

Формирование личности человека происходит на протяжении всей его сознательной жизни. В процессе развития одни черты приобретаются а другие сглаживаются и стираются.Понятие формирование личности означает изменение в человеке ,как личностные так и качественные, и тот результат к которому приводят эти изменения.

Сущестуют внутренние и внешние источники формирования личности:

Внутренние- это внутренняя тяга к саморазвитию.

Внешние- требовательность и поддержка со стороны.

На формирование личности воздействуют многочисленные факторы , объективные и субъективные, социальные и природные, стихийные или же направленные на определенную цель, зависимые и не зависимые от воли и сознания людей. При этом человек выступает не как пассивное существо , а как субъект который собственноручно развивает себя.

В процессе формирования личности можно выделить несколько этапов:

Младенец, ребенок, подросток, молодой человек, взрослый.

8) Структура личности – это элементы и части из которых построена личность, и таким образом они взаимодействуют между собой.

Основные элементы личности :

1.направленость личности-это то чего действительно человек хочет то, к чему он стремиться, чего хочет достичь и то, ради чего он живет. Именно направленность делает личность не просто организмом , а социальной частицей общества.

2.мировосприятие- как человек в общем видит и воспринимает окружающий его мир, и как он к нему относиться. Мировосприятие может быть детским и взрослым, негативным и позитивным, реалистичным и мистичным , женским и мужским.

3.способности –индивидуальная возможность человека совершать те или иные действия. Они не зависят от знаний и навыков человека. Способности являются важной частью структуры личности ,чем больше способностей у человека тем больше он может сделать. Основные виды: телесные , душевные и умственные.

4.опыт-это те знания навыки и привычки которые приобретаются человеком в результате его жизнедеятельности. Это то что влияет на поведение человека,то, что он вынес с пережитого и уведенного .

5.темперамент и характер- Каркасом личности является характер в первую очередь это качество личности которое обобщает, наиболее ярко выраженные, тесно взаимосвязанные особенности личности , которые проявляются в разных сферах деятельности человека. Характер отображает общественное влияние, составляет жизненную направленность личности, материальные и духовные потребности, интересы убеждения и идеалы

Суть социализации личности в том , что она формирует человека как личность, как члена общества, который в этом обществе живет. Процесс социализации личности начинается с детских лет и длится на протяжении всей жизни. Именно в семье человек получает первые знания об элементарных основах структуры сознания и поведения , по мере взросления ответственность принимает на себя школа . Большое влияние на социализацию личности имеют средства массовой информации. Социализация личности охватывает все совокупность характеристик сознания и поведения человека: убежденности ,воспитания, знания , культуры и трудолюбия.

9,10) Темперамент (от лат. temperamentum - надлежащее соотношение частей) – индивидуальные особенности человека, определяющие динамику его поведения и психических процессов. Является нервной структурой человека, заложенной от рождения. В первую очередь темперамент проявляется во впечатлительности, то есть в силе и устойчивости переживания, которое возникает у человека. Выражением, «практическим выходом» темперамента является импульсивность. Темперамент преобразуется в процессе формирования характера, а свойства темперамента переходят в черты характера.

Сангвинический темперамент

Сангвиник быстро сходится с людьми, жизнерадостен, легко переключается с одного вида деятельности на другой, но не любит однообразной работы. Он легко контролирует свои эмоции, быстро осваивается в новой обстановке, активно вступает в контакты с людьми. Его речь громкая, быстрая, отчетливая и сопровождается выразительными мимикой и жестами. Но этот темперамент характеризуется некоторой двойственностью. Если раздражители быстро меняются, все время поддерживается новизна и интерес впечатлений, у сангвиника создается состояние активного возбуждения и он проявляет себя как человек деятельный, активный, энергичный. Если же воздействия длительны и однообразны, то они не поддерживают состояния активности, возбуждения и сангвиник теряет интерес к делу, у него появляется безразличие, скука, вялостьУ сангвиника быстро возникают чувства радости, горя, привязанности и недоброжелательности, но все эти проявления его чувств неустойчивы, не отличаются длительностью и глубиной. Они быстро возникают и могут так же быстро исчезнуть или даже замениться противоположными. Настроение сангвиника быстро меняется, но, как правило, преобладает хорошее настроение.

Флегматический темперамент.

Человек этого темперамента медлителен, спокоен, нетороплив, уравновешен. В деятельности проявляет основательность, продуманность, упорство. Он, как правило, доводит начатое до конца. Все психические процессы у флегматика протекают как бы замедленно. Чувства флегматика внешне выражаются слабо, они обычно невыразительны. Причина этого - уравновешенность и слабая подвижность нервных процессов. В отношениях с людьми флегматик всегда ровен, спокоен, в меру общителен, настроение у него устойчивое. Спокойствие человека флегматического темперамента проявляется и в отношении его к событиям и явлениям жизни флегматика нелегко вывести из себя и задеть эмоционально. У человека флегматического темперамента легко выработать выдержку, хладнокровие, спокойствие. Но у флегматика следует развивать недостающие ему качества - большую подвижность, активность, не допускать, чтобы он проявлял безразличие к деятельности, вялость, инертность, которые очень легко могут сформироваться в определенных условиях. Иногда у человека этого темперамента может развиться безразличное отношение к труду, к окружающей жизни, к людям и даже к самому себе.

Холерический темперамент.

Люди этого темперамента быстры, чрезмерно подвижны, неуравновешенны, возбудимы, все психические процессы протекают у них быстро, интенсивно. Преобладание возбуждения над торможением, свойственное этому типу нервной деятельности, ярко проявляется в несдержанности, порывистости, вспыльчивости, раздражительности холерика. Отсюда и выразительная мимика, торопливая речь, резкие жесты, несдержанные движения. Чувства человека холерического темперамента сильные, обычно ярко проявляются, быстро возникают; настроение иногда резко меняется. Неуравновешенность, свойственная холерику, ярко связывается и в его деятельности: он с увеличением и даже страстью берется за дело, показывая при этом порывистость и быстроту движений, работает с подъемом, преодолевая трудности. Но у человека с холерическим темпераментом запас нервной энергии может быстро истощиться в процессе работы и тогда может наступить резкий спад деятельности: подъем и воодушевление исчезают, настроение резко падает. В общении с людьми холерик допускает резкость, раздражительность, эмоциональную несдержанность, что часто не дает ему возможности объективно оценивать поступки людей, и на этой почве он создает конфликтные ситуации в коллективе. Излишняя прямолинейность, вспыльчивость, резкость, нетерпимость порой делают тяжелым и неприятным пребывание в коллективе таких людей.

Меланхолический темперамент.

У меланхоликов медленно протекают психические процессы, они с трудом реагируют на сильные раздражители; длительное и сильное напряжение вызывает у людей этого темперамента замедленную деятельность, а затем и прекращение ее. В работе меланхолики обычно пассивны, часто мало заинтересованы (ведь заинтересованность всегда связана с сильным нервным напряжением). Чувства и эмоциональные состояния у людей меланхолического темперамента возникают медленно, но отличаются глубиной, большой силой и длительностью; меланхолики легко уязвимы, тяжело переносят обиды, огорчения, хотя внешне все эти переживания у них выражаются слабо. Представители меланхолического темперамента склонны к замкнутости и одиночеству, избегают общения с малознакомыми, новыми людьми, часто смущаются, проявляют большую неловкость в новой обстановке. Все новое, необычное вызывает у меланхоликов тормозное состояние. Но в привычной и спокойной обстановке люди с таким темпераментом чувствуют себя спокойно и работают очень продуктивно. У меланхоликов легко развивать и совершенствовать свойственную им глубину и устойчивость чувств, повышенную восприимчивость к внешним воздействиям.