- •Введение

- •Анализ особенностей формирования пород в литогенезе

- •1.1. Особенности формирования осадочного материала

- •Факторы и процессы формирования компонентов осадочных пород

- •1.2. Анализ седиментогенеза

- •Анализ обстановки осадконакопления

- •1.3. Анализ диагенеза

- •Особенности формирования и преобразования хемогенно-органогенных пород

- •3.1. Глиноземистые породы

- •3.1.1. Источник и мобилизация вещества

- •3.1.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.1.4. Преобразование глиноземистых пород

- •3.2. Железистые породы

- •3.2.1. Источники мобилизация вещества

- •3.2.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.2.3. Диагенез

- •3.2.4. Преобразование железистых пород

- •3.3. Марганцевые породы

- •3.3.1. Источник и мобилизация вещества

- •3.3.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.3.4. Преобразование пород

- •3.4. Кремнистые породы

- •3.4.1. Источник и мобилизация кремнезема

- •3.4.2. Транспортировка и накопление

- •3.4.3. Постседиментационные преобразования кремнистых пород

- •3.5. Карбонатные породы

- •3.5.1. Источник и мобилизация материала

- •3.5.2. Накопление карбонатных осадков

- •3.5.3. Диагенез

- •3.5.4. Эпигенетические преобразования пород

- •3.6. Фосфатные породы

- •3.6.1. Первичные источники мобилизация фосфора

- •3.6.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.6.3. Диагенез

- •3.6.5. Литогеохимические особенности фосфоритов

- •3.7. Соляные породы

- •3.7.1. Источники мобилизации вещества

- •3.7.2. Транспортировка, осаждение и накопление солей

- •3.7.3. Постседиментационные преобразования соляных пород

- •3.8. Каустобиолиты

- •3.8.1. Источник вещества

- •3.8.2. Транспортировка и накопление органического вещества

- •3.8.3. Диагенез

- •3.8.4. Преобразование каустобиолитов на стадиях катагенеза и метагенеза

- •3.8.5. Наложенный эпигенез

- •Особенности фомрирования и преобразования экзогенных обломочных пород нормально-осадочного происхождения

- •4.1. Классификация обломочных пород экзогенного происхождения

- •4.2. Процессы формирования экзогенных обломочных пород

- •4.2.1. Источник и мобилизация материала

- •4.2.2. Транспортировка продуктов разрушения

- •4.2.3. Отложение продуктов механического разрушения

- •5. Вулканогенно-обломочные породы

- •5.1.Вулканокластические породы

- •5.3 Процессы формирования вулканогенно-осадочных пород

- •Глинистые породы

- •6.2 Процессы формирования глинистых пород

- •6.2.3 Преобразования глинистых пород

- •Методика литогенетического анализа

- •7.1. Литогенетический анализ осадочных пород

- •7.2. Литогенетический анализ породно-слоевых ассоциаций и осадочно-породных бассейнов

- •7.3. Пример литогенетического анализа

- •Литература

3.8. Каустобиолиты

Каустобиолиты - это горные горючие ископаемые, обогащенные органическими веществом (Патонье, 1908 г). При этом под органическим веществом понимается вещество, сложенное органическими компонентами в форме мономеров или полимеров, которые прямо или косвенно возникли из живого вещества. Минеральные скелетные компоненты - раковины, кости, зубы - не входят в его состав.

3.8.1. Источник вещества

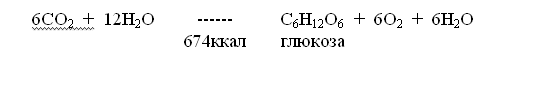

Первичное органическое вещество - это продукт фотосинтеза. При фотосинтезе световая энергия превращается в химическую. В основе процесса лежит химическое превращение воды и углекислого газа в органическое вещество, в форме глюкозы. Побочным продуктом является кислород. Последний выделяется из молекулы воды, но не из углекислого газа. В простой форме уравнение фотосинтетической реакции выглядит так:

В процессе фотосинтеза утилизируется энергия лишь очень узкой полосы спектра солнечной радиации, в основном совпадающей с диапазонном длин волн, в котором видит человеческий глаз - 4000-7000 А. Однако, глубоководные водоросли и бактерии, используя специфический клеточный пигмент, приспособились извлекать необходимые для их жизни световые волны большей длины. Например, глубинные пурпурные бактерии используют для жизни инфракрасные лучи с длинами волн 9000 А. Используемая энергия при этом накапливается в продуктах фотосинтеза. Из глюкозы, возникающей при фотосинтезе, самые примитивные организмы могут синтезировать целлюлозу, крахмал и многие другие необходимые им соединения. Следовательно, фотосинтез - основной процесс массового образования органического вещества на земле. Предполагается, что образование органического вещества путем фотосинтеза стало повсеместным лишь 2 млрд. лет назад, хотя древнейшие из запечатленных в осадках форм органической жизни имеют возраст 3,1-3,3 млрд. лет. Не исключена возможность и того, что жизнь на Земле не моложе древнейших из известных ныне пород, возраст которых 3,7 млрд. лет. Не исключена и вероятность гипотезы В.И. Вернадского о космическом начале жизни на планете Земля. Около двух миллиардов лет потребовалось на то, чтобы единичные проявления жизни, изолированные сообщества самых примитивных организмов распространились достаточно широко, а фотосинтез приобрел глобальные масштабы. Этот этап развития жизни Земли тесно связан с историей развития самой планеты, с формированием ее гидросферы и атмосферы. На рисунке 13 показана последовательность событий на земле, влияющая на эволюцию жизни и формирование органического вещества. Считается, что атмосфера на ранней стадии существования Земли была лишена свободного кислорода и содержала Н2, СН4, NН3, CO2, N2 и Н20. Примитивные организмы в этих условиях для поддержания жизни, вероятно, использовали абиогенные продукты органического синтеза в качестве источника энергии. Постепенно в них накапливался пигмент, способный осуществлять фотосинтез. Вероятно, сначала это был не хлорофилл, так как он не был способен выделять кислород. Лишь с появлением сине-зеленых водорослей, берущих свое начало от фотосинтезирующих бактерий, начал продуцироваться кислород. С этого времени фотосинтез распространился повсеместно. Это заложило основание пирамиды жизни и обеспечило развитие более высоких ее форм.

Время в млн. лет |

Геологическая эра |

Важнейшие события в истории Земли |

||

1000 2000 3000

4000 5000 |

Кайнозойская |

Млекопитающие Сосудистые растения Позвоночные Многоклеточные ФОТОСИНТЕЗ Бактерии и примитивные водоросли Абиологическая, химическая эволюция Появление больших количеств воды на Земле Образование Земли |

Возрастание кислорода в атмосфере |

|

Мезозойская |

||||

Палеозойская |

||||

Поздний Средний

Ранний |

Докембрий |

Восстановительная атмосфера |

||

Рис. 13. Эволюция жизни на Земле, формирование органического вещества и его развитие.

Органическое вещество состоит из углерода, водорода и кислорода. Углерод заслуживает особого внимания. Первичным его источником являлся углекислый газ атмосферы и гидросферы, а также разрушающиеся магматические породы. Большая часть углерода на Земле концентрируется в осадочной оболочке, но лишь 18 % его находится в форме органического углерода. Остальная часть углерода осадочного генезиса связана в форме карбонатов. В природе существует подвижное равновесие между органическим углеродом и углеродом карбонатным. Лишь ничтожная часть органического углерода 0,01-0,1% накапливается в земной коре. Остальная его часть находится в круговороте. Кислород, принимающий участие в органическом веществе, также является продуктом фотосинтеза. Расчеты баланса кислорода и органического углерода подтверждают это положение. В общем же случае отношение расчетного количества кислорода (16,9х1015т) к количеству органического углерода (6,4х1015т) является близким к отношению масс этих элементов в молекуле СО2, что указывает на конкретный первичный источник углерода и кислорода в органическом веществе. Продуценты органического вещества (ОВ) менялись в истории земли. С докембрия до девона единственным первичным источником ОВ был морской фитопланктон. Начиная с девона, все возрастающая доля первичной продукции приходится на высшие растения. В настоящее время считается, что морской фитопланктон и высшие наземные растения производят приблизительно равные количества органического углерода. С количественной точки зрения наиболее важными источниками органического вещества в осадках являются четыре группы организмов: фитопланктон, зоопланктон, высшие растения и бактерии. Высокоорганизованные животные, например, рыбы, поставляют в среднем так мало органического вещества в осадки, что их вкладом можно практически пренебречь. Высокие концентрации зоопланктона находятся там, где наблюдается высокая биопродуктивность фитопланктона. С другой стороны, отмирающее органическое вещество порождает большое количество разлагающих их бактерий. Те или иные сообщества организмов, определяют тип органического вещества, захороненного в осадках. Несмотря на то, что все живые организмы сложены одними и теми же химическими соединениями: липидами, белками, углеводами и лигнином, в составе органического вещества наблюдаются и различия. Так морские водоросли, планктон, зоопланктон существенно обогащены белками (> 50%), липидами (5-25%) и углеводами (до 40%). Наземные растения в значительной степени построены целлюлозой (30-50%) и лигнином (15-25%). Оба эти соединения слагают ткани, выполняющие опорные функции, и не нужны живущим в воде планктонным организмам. В связи с компонентным составом органическое вещество наземного происхождения характеризуется соотношением Н/С близким к 1,0-1,5, а органическое вещество морского происхождения - соотношением Н/С близким к 1,7-1,8.