- •Введение

- •Анализ особенностей формирования пород в литогенезе

- •1.1. Особенности формирования осадочного материала

- •Факторы и процессы формирования компонентов осадочных пород

- •1.2. Анализ седиментогенеза

- •Анализ обстановки осадконакопления

- •1.3. Анализ диагенеза

- •Особенности формирования и преобразования хемогенно-органогенных пород

- •3.1. Глиноземистые породы

- •3.1.1. Источник и мобилизация вещества

- •3.1.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.1.4. Преобразование глиноземистых пород

- •3.2. Железистые породы

- •3.2.1. Источники мобилизация вещества

- •3.2.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.2.3. Диагенез

- •3.2.4. Преобразование железистых пород

- •3.3. Марганцевые породы

- •3.3.1. Источник и мобилизация вещества

- •3.3.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.3.4. Преобразование пород

- •3.4. Кремнистые породы

- •3.4.1. Источник и мобилизация кремнезема

- •3.4.2. Транспортировка и накопление

- •3.4.3. Постседиментационные преобразования кремнистых пород

- •3.5. Карбонатные породы

- •3.5.1. Источник и мобилизация материала

- •3.5.2. Накопление карбонатных осадков

- •3.5.3. Диагенез

- •3.5.4. Эпигенетические преобразования пород

- •3.6. Фосфатные породы

- •3.6.1. Первичные источники мобилизация фосфора

- •3.6.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.6.3. Диагенез

- •3.6.5. Литогеохимические особенности фосфоритов

- •3.7. Соляные породы

- •3.7.1. Источники мобилизации вещества

- •3.7.2. Транспортировка, осаждение и накопление солей

- •3.7.3. Постседиментационные преобразования соляных пород

- •3.8. Каустобиолиты

- •3.8.1. Источник вещества

- •3.8.2. Транспортировка и накопление органического вещества

- •3.8.3. Диагенез

- •3.8.4. Преобразование каустобиолитов на стадиях катагенеза и метагенеза

- •3.8.5. Наложенный эпигенез

- •Особенности фомрирования и преобразования экзогенных обломочных пород нормально-осадочного происхождения

- •4.1. Классификация обломочных пород экзогенного происхождения

- •4.2. Процессы формирования экзогенных обломочных пород

- •4.2.1. Источник и мобилизация материала

- •4.2.2. Транспортировка продуктов разрушения

- •4.2.3. Отложение продуктов механического разрушения

- •5. Вулканогенно-обломочные породы

- •5.1.Вулканокластические породы

- •5.3 Процессы формирования вулканогенно-осадочных пород

- •Глинистые породы

- •6.2 Процессы формирования глинистых пород

- •6.2.3 Преобразования глинистых пород

- •Методика литогенетического анализа

- •7.1. Литогенетический анализ осадочных пород

- •7.2. Литогенетический анализ породно-слоевых ассоциаций и осадочно-породных бассейнов

- •7.3. Пример литогенетического анализа

- •Литература

3.6. Фосфатные породы

Фосфатные породы - это породы содержащие более 20 % фосфатных минералов или 7,8 % Р2О5. Если в породах содержится > 50 % фосфатных минералов, т.е. > 19,5 % Р2О5, то такие породы называют - фосфориты. Породы с содержанием не менее 12 % Р2О5 относят к фосфоритовым рудам. Главные минералы фосфатных пород: коллофан - Са3(РО4)2хН2О, коллофанит - Са(РО4)(ОН)p, даллит - 4Са3(РО4)2хCaCO3хН2О, апатиты с общей формулой Са5(РО4)3(ОН, F,Сl). Сопровождающие минералы: карбонаты, окислы марганца, кремнистые минералы, глинистые минералы, глауконит, пирит. Примесные компоненты: обломочный материал, в том числе пирокластический; крупный органогенный детрит, главным образом, костный, раковинный и детрит чешуи; мелкий детрит - раковины диатомей; продукты жизнедеятельности организмов - копролиты, комочки, сгустки, пеллеты; продукты разложения и полимеризации живых и растительных организмов, главным образом, сапропелевый кероген типа II и углеводороды. Элементы примеси: марганец, стронций, свинец, уран, ванадий, цезий, иттрий, а также другие редкоземельные элементы. Схема формирования фосфатных пород и фосфоритов приведена на рис 10.

3.6.1. Первичные источники мобилизация фосфора

Первичным источником фосфора в литосфере считают магматические породы. Наиболее обогащенными фосфором являются щелочные габброиды-базальтоиды и лампрофиры. Содержание Р2О5 в них колеблется в пределах 0,45-2,38%, при среднем содержании 0,8%. Это на порядок выше средних концентраций Р2О5 в наиболее распространенных магматических породах и даже несколько выше средних концентраций в осадочных породах. Неудивительна в связи с этим наблюдаемая пространственная связь фосфоритов с вулканогенными базальтоидными формациями. Мобилизация фосфатного компонента из минералов первичных магматических пород происходит при гипергенном преобразовании их в условиях слабо щелочных, нейтральных и слабокислых сред (рН - 7,5-6,5). Вынос Р2О5 сопровождается формированием монтмориллонита. Акцессорный апатит по сравнению с алюмосиликатными минералами более устойчив, особенно в присутствии углекислоты. Однако при наличии гуминовых кислот и он легко растворяется.

3.6.2. Транспортировка и накопление вещества

Транспортировка пятиокиси фосфора осуществляется в растворенном состоянии или в виде сложных органических комплексов. Благоприятными факторами являются пониженные значения рН и бескислородные условия транспортирующей среды. Перенос Р2О5 может быть связан с живыми организмами, т.к. без фосфора невозможно существование ни микроорганизмов, ни организмов с твердым скелетом, ни растительного вещества. Транспортировка фосфатного вещества осуществляется также в виде механических взвесей апатита и других устойчивых соединений фосфора, в виде минерала вивианита и в виде детрита растительных и животных остатков. Наименьшую роль в транспортировке фосфора играют механические взвеси. Гораздо большую значимость имеет перенос Р2О5 в растворенном состоянии и организмами. Однако абсолютная оценка различных форм переноса фосфора затруднена из-за тесной их пространственно-генетической связи. Полное насыщение вод пятиокисью фосфора в теплых водах равно 10х10-6%. В холодных водах оно увеличивается до 30х10-6% и может возрастать с уменьшением рН. В иловых водах, насыщенных органическими кислотами, возникающими при разложении биогенных остатков, оно может достигать ЗООх10-6 %. Отложение фосфатного вещества осуществляется, преимущественно, биогенным путем. Процесс этот для современных морских условий описан Г.Н. Батуриным, П.Л. Безруковым и А.В. Казаковым и назван "эффект Батурина" [2]. В соответствии с "эффектом Батурина" для накопления в осадках фосфора обязателен подток глубинных холодных морских вод в теплые слои, где протекает фотосинтез. Подток обычно осуществляется в зонах прибрежного апвеллинга, благодаря общей системе циркуляции вод в океане. Избыточный для теплых вод фосфор оказывается доступным для включения в пищевую цепь сначала микроорганизмов и фитопланктона, а затем и более высокоорганизованных животных и растений. Жестко лимитированная фосфором биологическая продуктивность, резко возрастает в условиях его дополнительного привноса. Она сопровождается и обильной биогенной седиментацией, что ведет к концентрации как фосфора, так и других компонентов - органического вещества и биофильных микроэлементов. Процесс обогащения седиментационных вод фосфором возможен не только в условиях океана, но и на континенте. Разгрузка этих вод может осуществляться либо в континентальных бассейнах, образуя осадки с Р2О5, либо протекать по системе трещин и пор, обусловливая прожилково-сгустковую минерализацию в окружающих породах. Накопление фосфатного вещества может осуществляться в океанических и морских условиях, а также на континенте - в озерно-болотных, карстовых и островных обстановках.

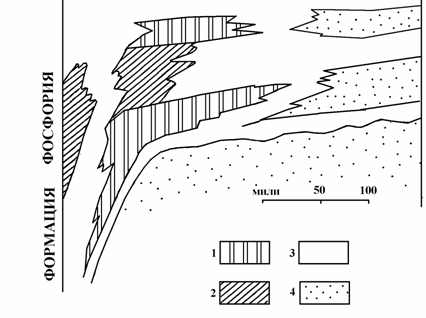

Океанический процесс наиболее мощный процесс накопления фосфатного вещества. Он осуществляется в пограничной зоне между мелководными платформенными осадками и глубоководными геосинклинальными скоплениями. Этот факт был отмечен еще в 1937 году А.В. Казаковым и наглядно представлен на рисунке (по Ф. Петтиджону, 30), отображающем геологическую модель формации Фосфория США и положение в ней огромной толщи фосфоритов (рис. 11).

Рис.

11. Геологическая модель формации

Фосфория

Рис.

11. Геологическая модель формации

Фосфория

Условные обозначения 1 - фосфориты 2 - кремнистые породы 3 - карбонатные породы 4 - обломочные породы

Объясняя факт мощного фосфатонакопления и основываясь на результатах экспериментальных исследований по растворимости в системе СаО - Р2О5 - Н2О, А.В. Казаков выдвинул весьма популярную гипотезу хемогенного образования фосфоритов. Она предполагала возможность выделения фосфатов кальция из глубинных вод в зонах апвеллингов в результате увеличения температуры и уменьшения парциального давления СО2 при их подъеме. Гипотеза хемогенного осаждения фосфоритов основывалась на представлении о том, что морские глубинные холодные воды находятся в состоянии, близком к их насыщению. В условиях меньших давлений и больших температур у водной поверхности они становятся существенно перенасыщенными фосфором и способными его осаждать. Основным недостатком наиболее тщательных его экспериментов являлось то, что они были проведены не в морской воде. Поскольку фосфор в морской воде образует комплексные соединения и ионные пары с Мg, Nа, Са, карбонатом и бикарбонатом, а также органическими комплексами, можно было ожидать несоответствия выводов эксперимента с реальными условиями осаждения твердых фосфатов. Ожидания подтвердились, когда эксперименты с растворением и осаждением фосфора из морской воды опубликовал в 1978 году В.С. Савенко. Оказалось, что для выделения фосфатов кальция необходимы концентрации фосфора в растворе значительно выше тех, которые характерны для глубинных вод морей и океанов. И поскольку глубинные воды оказались недосыщенными фосфором даже относительно кристаллического апатита, стало ясным, что среду фосфатоосаждения следует искать не в самой морской воде, а в поровых и иловых растворах. Именно в них разложение отмерших организмов приводит к концентрации фосфора, превышающей 1000 мг/м3 воды, а также к необходимому увеличению концентрации углекислоты и повышению ее парциального давления. Позднее подтвердились факты высоких концентраций фосфора в поровых водах продуктивных зон морей и океанов, в десятки раз превышающие содержание фосфора в глубинных водах. Оказалось, что в поровых водах происходит первичное осаждение фосфатов кальция. Они разнообразны по составу, свойствам, растворимости и реакциям с окружающей средой. В природных условиях свежеосажденные фосфаты кальция с течением времени постепенно раскристаллизовываются, поглощая фтор, хлор и воду из морских иловых вод, и переходят в менее растворимые формы. Накопление фосфатного вещества в морских мелководных и заливообразных обстановках менее интенсивно, чем в океанических. Оно может быть связано либо с длительностью процесса накопления, либо с неблагоприятными факторами в биосфере, которые вызывают интенсивное вымирание фауны и флоры, содержащей в своих скелетах, чешуе и мягких тканях достаточно большое количество фосфора. Примером являются древние (кембрийские) фосфориты Алтае-Саянского региона. Накопление фосфатного вещества происходит и в лагунных и в озерно-болотных обстановках. Здесь глубоко разлагающиеся живые и растительные организмы служат поставщиками фосфатного вещества в осадок. Глинистые и торфянистые породы в такой обстановке обычно обогащены железистыми минералами, в том числе и фосфатными, в частности, вивианитом Fe3(РО4)2х8Н20. В слаболитифицированных и рыхлых осадках обломочного состава фосфатное вещество насыщает межобломочные промежутки. Примером являются песчаники с фосфатным цементом георгиевской свиты верхнеюрского возраста Западной Сибири. Накопление фосфатного вещества в условиях континентального гипергенеза пород имеет меньшее значение, по сравнению с океаническим или морским. Тем не менее, известны достаточно крупные фосфатонакопления в гипергенно измененных карбонатных и алюмосиликатных породах - Сейбинское и Белкинское месторождения Саяно-Алтайской области. Гипергенез карбонатных пород, содержащих повышенные концентрации Р2О5, приводит к выщелачиванию легкорастворимых карбонатных минералов, образованию трещин и карстовых полостей, а в итоге - к заполнению последних менее растворимыми фосфатными компонентами, их реликтами и обломками. Переотложенные фосфатные компоненты часто образуют натечные формы в трещинах, карстовых полостях, в обломочных породах. Гипергенез алюмосиликатных пород, в частности, вулканогенно-осадочных и вулканогенных базальтоидных, также приводит к накоплению фосфатного вещества в виде апатита, варисцита АlРО4х2Н2О и других алюмофосфатов. Такие скопления Р2О5 часто сопровождаются и свободным глиноземом в виде аморфного агрегата или гидраргиллита. Накопление фосфатного вещества происходит и на островах, где жизнедеятельность птиц, питающихся рыбой, дает обильную пятиокись фосфора в виде биохимических соединений. Она сразу же включается в сложный процесс взаимодействия с осадками атмосферы и литосферы, образуя геологически сложные, напоминающие часто гидротермально-метасоматические инфильтрационные фосфатные проявления. Накопление фосфатного вещества может происходить и при перемыве диагенетизируемых осадков, в которых уже образовались сгустки, стяжения, пеллеты и желваки фосфатного вещества. Этому процессу способствует повышенная их химическая и механическая устойчивость, а также динамическая активность прибрежных океанических или морских вод. Одной из важных особенностей переотложенных фосфоритов является сферичность и сглаженность фосфатных стяжений. Накопление фосфатного вещества в разных обстановках обусловило специфические петрографические особенности фосфоритов. Среди них в настоящее время выделяются (см. схему 6) пластовые или зернистые фосфориты морских и океанических обстановок; конкреционные, обломочные, землистые и ракушняковые - мелководно-лагунных и озерно-болотных обстановок, карстовые - обстановок континентального гипергенеза и островные - инфильтрационные фосфориты.