- •Введение

- •Анализ особенностей формирования пород в литогенезе

- •1.1. Особенности формирования осадочного материала

- •Факторы и процессы формирования компонентов осадочных пород

- •1.2. Анализ седиментогенеза

- •Анализ обстановки осадконакопления

- •1.3. Анализ диагенеза

- •Особенности формирования и преобразования хемогенно-органогенных пород

- •3.1. Глиноземистые породы

- •3.1.1. Источник и мобилизация вещества

- •3.1.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.1.4. Преобразование глиноземистых пород

- •3.2. Железистые породы

- •3.2.1. Источники мобилизация вещества

- •3.2.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.2.3. Диагенез

- •3.2.4. Преобразование железистых пород

- •3.3. Марганцевые породы

- •3.3.1. Источник и мобилизация вещества

- •3.3.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.3.4. Преобразование пород

- •3.4. Кремнистые породы

- •3.4.1. Источник и мобилизация кремнезема

- •3.4.2. Транспортировка и накопление

- •3.4.3. Постседиментационные преобразования кремнистых пород

- •3.5. Карбонатные породы

- •3.5.1. Источник и мобилизация материала

- •3.5.2. Накопление карбонатных осадков

- •3.5.3. Диагенез

- •3.5.4. Эпигенетические преобразования пород

- •3.6. Фосфатные породы

- •3.6.1. Первичные источники мобилизация фосфора

- •3.6.2. Транспортировка и накопление вещества

- •3.6.3. Диагенез

- •3.6.5. Литогеохимические особенности фосфоритов

- •3.7. Соляные породы

- •3.7.1. Источники мобилизации вещества

- •3.7.2. Транспортировка, осаждение и накопление солей

- •3.7.3. Постседиментационные преобразования соляных пород

- •3.8. Каустобиолиты

- •3.8.1. Источник вещества

- •3.8.2. Транспортировка и накопление органического вещества

- •3.8.3. Диагенез

- •3.8.4. Преобразование каустобиолитов на стадиях катагенеза и метагенеза

- •3.8.5. Наложенный эпигенез

- •Особенности фомрирования и преобразования экзогенных обломочных пород нормально-осадочного происхождения

- •4.1. Классификация обломочных пород экзогенного происхождения

- •4.2. Процессы формирования экзогенных обломочных пород

- •4.2.1. Источник и мобилизация материала

- •4.2.2. Транспортировка продуктов разрушения

- •4.2.3. Отложение продуктов механического разрушения

- •5. Вулканогенно-обломочные породы

- •5.1.Вулканокластические породы

- •5.3 Процессы формирования вулканогенно-осадочных пород

- •Глинистые породы

- •6.2 Процессы формирования глинистых пород

- •6.2.3 Преобразования глинистых пород

- •Методика литогенетического анализа

- •7.1. Литогенетический анализ осадочных пород

- •7.2. Литогенетический анализ породно-слоевых ассоциаций и осадочно-породных бассейнов

- •7.3. Пример литогенетического анализа

- •Литература

3.3.1. Источник и мобилизация вещества

Первичным источником марганца являются кристаллические породы основного и ультраосновного состава, содержания Мn в которых могут достигать 0,5 %. Они могут быть и вулканическими. Мобилизация элемента из минералов кристаллических пород осуществляется в процессах их выветривания. В последующем источником элемента в осадках озер, болот, рек, морей и океанов могут быть коры выветривания и обогащенные марганцем новообразованные разнообразные породы. Источником марганца могут быть также пирокластический материал и газово-жидкие струи, поднимающиеся из вулканических аппаратов в зонах глубинных разломов, часто в подводных условиях, Мобилизация марганца из силикатных и алюмосиликатных минералов магматических пород осуществляется при их разложении химическими и биохимическими агентами выветривания. Возможность глубоких процессов разложения достигается в условиях: - расчлененного холмистого и низкогорного рельефа, а также влажного теплого климата, обеспечивающих интенсивную миграцию пресных агрессивных вод; - обилия растительности, обеспечивающей пищей микрофлору и микрофауну, играющих важную роль в формировании органических кислот; - доступ органических кислот к разлагаемым первичным минералам, к мобилизации марганца в коллоидные формы, органоминеральные комплексы и растворимые ионные соединения. Важно подчеркнуть, что в разлагаемых минералах марганец присутствует преимущественно в двухвалентной форме. В условиях выветривания, в среде, обогащенной кислородом, марганец переходит в четырехвалентную форму. Железо, также мобилизуемое в процессах выветривания из тех же пород, переходит в трехвалентное состояние. Возникающая разница в валентностях геохимически близких элементов обусловливает и их разделение в последующей их миграции.

3.3.2. Транспортировка и накопление вещества

Транспортировка марганца осуществляется лишь частично во взвесях и организмами. Роль переноса марганца в виде истинных растворов и газово-эманационных струй также относительно невелика. Большая часть марганца переносится в виде коллоидных растворов, стабилизированных в том или ином виде органическими веществами. Так, для современных океанов роль эксгаляций Fe+Мn оценивается лишь в 1,5-1,7 %. Коллоидные растворы, представляют собой золи сложного состава, в которых в виде дисперсных фаз присутствуют разнообразные марганцевые и другие химические соединения. Так как коллоидные частицы разных веществ имеют различный электрический заряд не только по знаку (положительный или отрицательный), но и по своей величине, то естественно, что нейтрализация их, влекущая за собой свертывание коллоидов, осаждение коагулятов и прекращение транспортировки может наступать на разных ее ступенях. Следует подчеркнуть, что мигрирующее обычно вместе с марганцем железо, отстает в своем продвижении в окислительных условиях среды и обычно прекращает транспортировку раньше, чем марганец. Это особенно отчетливо проявляется при миграции элементов в морских обстановках. В восстановительных условиях среды пути их миграции приобретают более согласованный характер. Это наблюдается в озерно-болотных и океанических обстановках.

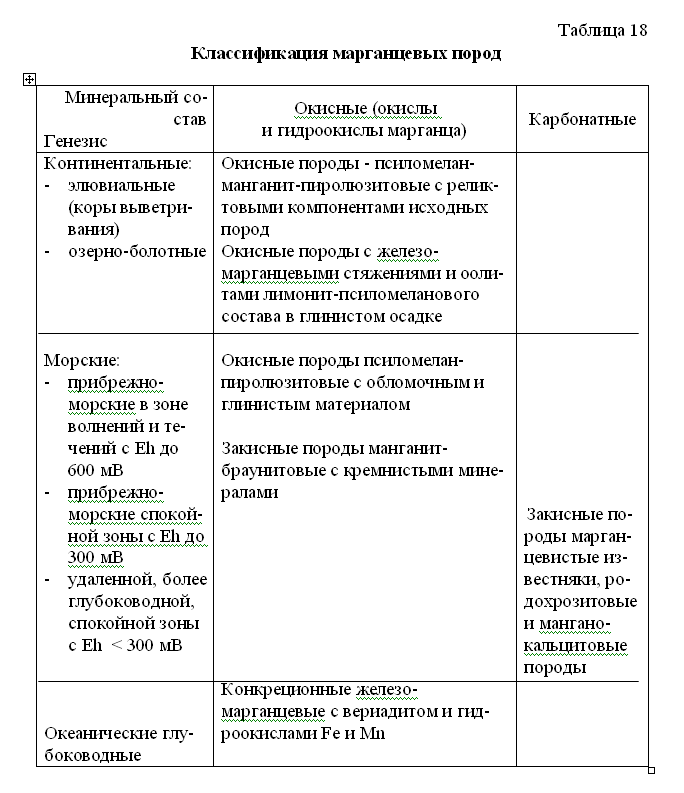

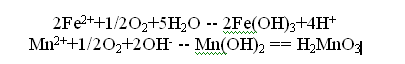

Накопление компонентов будущих марганцевых пород в подавляющем большинстве случаев приурочено к самым низам трансгрессивно залегающих осадочных толщ. Этот факт указывает на то, что оптимальные условия для концентрирования коллоидных растворов и других форм выноса марганца существовали в моменты затухания орогенических движений и начинались при эффективном химическом и биохимическом разрушении на суше. Переносимые марганцесодержащие компоненты осаждались на путях миграции повсеместно. Однако, накопление их происходило в условиях: - смены активного гидродинамического режима на пассивный; - при встрече пресных вод континента с морскими, выполняющими роль электролитов; - при встрече обогащенных кислородом континентальных вод с высоким Еh с иловыми водами, имеющими восстановительный характер и низкие значения Еh за счет разложения органического вещества и влияния микроорганизмов. Коагуляция золей марганца находится в очень тонкой функциональной зависимости от электролитического режима растворов, в частности, от концентрации реагирующих веществ и рН среды. Сложный состав марганцевых золей, их разнообразие по величине электрического заряда, влечет за собой свертывание коллоидов и осаждение коагулятов, в разное время, в разных местах, при достижении соответствующих значений рН и других параметров раствора. Очевидно, что этим обстоятельством обуславливается раздельное выпадение и накопление разных соединений как марганца, так и сопутствующих компонентов. Этим обстоятельством объясняется и различие составов морских марганцевых пород: окисных, закисных, карбонатных. Благоприятными обстановками накопления Mn являются: коры выветривания, озерно-болотные обстановки, прибрежно-морские динамически активные и динамически спокойные, удаленные от береговой линии пассивные обстановки и океанические зоны халистаза. Накопление марганца в корах выветривания требует проявления ряда условий: - наличие исходных пород, обогащенных марганцем; - всхолмленный рельеф, теплый влажный климат; - мощные процессы выветривания не только физические, но и химические, и биохимические. В составе элювиальных марганцевых пород в корах выветривания принимают участие такие минералы марганца как: гидроокислы марганца, реже пиролюзит и манганит. Для пород характерно присутствие реликтов исходных пород, пронизанных тонкими черными прожилками и дендритами окислов марганца. Накопление марганца в озерно-болотных обстановках требует проявления следующих условий: - наличия эродированной слабовсхолмленной поверхности; - прохладного, влажного климата, подзолистых почв; - обилия грунтовых вод; - закисного режима вод в озерно-болотных водоемах; - наличие микрофлоры и микрофауны для осаждения марганца и железа. Для озерно-болотных марганцевых пород характерно наличие окисных минералов марганца и железа, их оолитовых и сгустковых форм, обилие карбонатов, глауконита, а иногда и пирита в основной массе породы. Может присутствовать мелкообломочный и глинистый материал. Накопление марганца в прибрежно-морских условиях с подвижной динамикой среды происходит в условиях: гумидного климата, интенсивного сноса марганцевого материала с континента в виде взвеси, коллоидов, ионных растворов; в водной среде с относительно высоким режимом Еh - 600мВ и рН > 8. Перечисленные условия способствуют осаждению марганца в четырехвалентной форме, в виде соединений MnO2хmMnOхnH2O, часто оолитового строения в ассоциации с обломочным терригенным материалом с остатками прибрежной морской фауны и флоры. Так образуются окисные марганцевые породы. Накопление марганца в прибрежно-морских условиях, но со спокойной динамикой среды происходит в условиях: затухающего вулканизма, приносящего пирокластику и обилие кремнистого материала; влажного климата; привноса устойчивых растворенных и коллоидных форм марганца; относительно низкого окислительно-восстановительного потенциала Еh, хотя и положительных его значений - 300мВ. Перечисленные условия способствуют осаждению марганца в виде пиролюзита, псиломелана, а также в виде манганита, браунита и гаусманита. Соотношение этих компонентов меняется в связи с колебаниями режима Еh и удаленностью от береговой линии. Так образуются закисные марганцевые породы. Для закисных марганцевых пород характерно: оолитовое строение, сопровождение кремнистыми минералами и детритом организмов, строящих кремнистый скелет (спикулы губок), примесь мелкообломочного терригенного материала и пирокластического. Характерно также значительное постседиментационное преобразование пород. Накопление марганца в морских удаленных, от береговой линии, обстановках, происходит в условиях: аридного климата, тектонически стабильного режима, повышенного количества мелкой фауны и флоры в водной среде, обилия органоминеральных коллоидов, застойного бассейна с разными, преимущественно малыми глубинами проявления, с повышенными значениями рН и пониженными, возможно, до электроотрицательных, значениями Еh. В этих условиях формируются карбонатные марганцевые породы. Они состоят из таких минералов Мn, как родохрозит и манганокальцит. Для них характерны тонкослоистые, горизонтально-слоистые текстуры, сложный кремнисто-глинисто-карбонатный состав, обилие битуминозного захороненного органического вещества, вероятно керогена типа-II иногда примесь туфового материала и сульфатных минералов, обилие элементов примесей таких, как медь, свинец, цинк, кобальт, ванадий. Как новый генетический тип, карбонатные марганцевые породы были открыты профессором Томского политехнического института К.В. Радугиным. Они были обнаружены на реке Уса в Горной Шории. С карандашом и картой в руках, имея огромные знания и результаты полевых работ, профессор подсчитал и запасы руд марганца. Они составили 100 млн тонн. Это было накануне войны. Марганец нужен был Новокузнецкому металлургическому комбинату. Но, чтобы были соблюдены формальности передачи месторождения в разработку, требовалась разведка месторождения. Спустя десять лет разведочные работы подтвердили - месторождение содержит - 100 млн. тонн марганца. К.В. Радугин стал лауреатом Сталинской премии, а восхищенные геологи Западно-Сибирского геологического управления преподнесли ему памятный планшет. На нем: на одной стороне - геологическая карта В.К. Радугина с проявлениями Мn и его расчет карандашом, на другой - карта геологической разведки проявлений марганца геологами ЗСГУ и подсчет запасов, выполненный по инструкции. Планшет снабжен приполярованными пластинками марганцевых и сопровождающих пород с благодарственными надписями. Планшет хранится в музее В.А. Обручева и М.А. Усова на геологоразведочном факультете Томского политехнического университета. В честь своего учителя М.А. Усова месторождение марганца В.К. Радугин назвал "Усовским". К сожалению, в научной литературе оно часто звучит, как Усинское. Океаническое накопление марганца в составе элементов железо-марганцевой группы. К этой группе относятся восемнадцать элементов, разделенных на подгруппы: собственно железистую - Fe, Ge, V, Cr;гидролизатную - Al, Ti, Zn, Ga, Ta, Nb; халькофильную - Pb, Zn As, Cu и собственно марганцевую - Mn, Co, Ni, Mo. Известно, что все эти элементы находятся в существенно повышенных количествах в пелагических отложениях океанов. Для разъяснения механизма, который контролирует появление высоких концентраций указанных элементов в океанах Н.М. Страховым разработана концепция [27]. Суть ее заключается в том, что источником вещества для их формирования является преимущественно материал, поступающий в океанический бассейн с суши. Роль вулканических эксгаляций, рассчитанная в ходе изучения химии океана, оценивается лишь в 1,5 - 1,7%. Из прибрежных и шельфовых зон в пелагиаль сбрасываются массы элементов. "Сбрасывание осуществляется за счет растворов, формирующихся в той зоне океана, где биос трансформирует в ходе жизнедеятельности часть терригенных твердых фаз в растворы" [с. 131. 27]. Важным доказательством существования такого процесса является уменьшение доли кластических минералов, несущих указанные элементы, и увеличение доли гидрогенных, хемо-биогенных их форм при удалении от береговой зоны к пелагиальным. По мере удаления от берега в пелагиаль изменяется поведение элементов разных подгрупп. Элементы гидролизаты биологически неактивны. В связи с этим биос играет весьма малую роль в преобразовании их взвешенной фазы в растворимую. Накопление взвеси происходит вблизи береговых контуров океанов. Элементы собственно железной и марганцевой подгрупп, напротив, биологически активны и достаточно быстро переходят в биохимические соединения, субколлоидные и коллоидные формы. Накопление их происходит в удаленных, максимально глубоководных и спокойных обстановках, в зонах халистаза Мирового океана, Концентрирование элементов происходит при формировании Fе-Мn-конкреций - седиментационно-диагенетическим путем [27]. Условия формирования конкреций предполагают ослабление гидродинамической активности вод до минимума и возможность протекания процессов окисления железа и марганца:

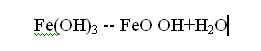

Гидроокись железа быстро стареет, теряя воду и реакционную способность и превращается в гидрогётит и гётит, cоосаждая Ti, Zr, P, As, W, V.

Гидратированная

двуокись марганца, обладая амфотерными

свойствами может рассматриваться

как марганцеватистая кислота H2MnO3,

способная образовывать соли -

манганиты. При последующем взаимодействии

с Mn2+ образуется марганцевая соль

марганцеватистой кислоты, катион которой

легче окисляется, чем ион Mn2+, находящийся

в растворе

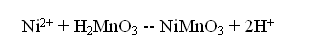

Такую реакцию часто называют автокаталитической. Ее роль велика и при взаимодействии с одно- и двухвалентными катионами, образующими соли:

Такие соли способны образовывать Cu, Co, Zn, Ba, Ce, а также щелочные металлы, из которых наиболее известны соли калия. Хорошо также известна способность гидратированной двуокиси Mn к соосаждению таких элементов, как Mo и As. По-видимому, этим химическим механизмом, рассмотренным Н.М. Страховым [27], можно объяснить формирование Fe-Mn-конкреций и обогащенность их микроэлементами. Железо-марганцевые конкреции зон халистаза существенно отличаются от подобных конкреций морей и периферических частей океанов. Отличия состоят прежде всего в другом механизме формирования стяжений - седиментационно-диагенетическом, а не чисто диагенетическом, характерном для морских и периферийно-океанических конкреций. Отличия есть и в составе: в них меньше или почти отсутствуют элементы гидролизаты, но существенно преобладают и образуют повышенные концентрации элементы собственно-железистой и собственно-марганцевой и халькофильной групп.

З.З.З. Диагенез

Диагенез марганцевых пород начинается непосредственно вслед за их осаждением. Разрушающиеся коллоидные формы марганца испытывают тенденцию к формированию стяжений оолитов, конкреций. Характерна тенденция к структурированию, т.е. переходу из аморфных и колломорфных состояний в кристаллические, сначала в тонкодисперсные, а затем - в микрокристаллические. Для этой стадии характерно разрушение органоминеральных соединений, освобождение металлов из органических комплексов. Интенсивным диагенетическим преобразованиям подвергаются марганцевые породы, обогащенные кремнистым материалом и кремнистыми органическими остатками. Они в диагенезе из основных форм трансформируются в кварц, выделяя значительное количество воды и изменяя структурно-текстурные особенности пород. Своеобразен диагенез железо-марганцевых соединений, обогащенных элементами-гидролизатами в морских отдаленных обстановках и в периферических частях океанов. Этот сложный, многостадийный процесс, протекающий на границе окислительно-восстановительных сред в илистом осадке, носит черты чисто диагенетического процесса. Он детально охарактеризован И.И. Волковым в статье "Железо-марганцевые конкреции" [27].