- •Глава 9 гигиена лечебно-профилактических учреждений

- •9.1. Основные задачи больничной гигиены. Гигиенические требования к размещению, планировке и санитарно-техническому благоустройству больниц

- •9.2. Система сбора, удаления и обезвреживания медицинских отходов

- •9.3. Особенности профессиональной деятельности врачей различных

- •9.4. Внутрибольничные инфекции

- •7.1. Гигиенические требования к участку и расположению лечебно-профилактических учреждений

- •7.2. Гигиенические требования

- •7.3. Современные системы застройки больниц, их гигиеническая оценка

- •7.4. Гигиенические требования к архитектурно-планировочным решениям

- •7.5. Гигиенические требования к санитарно-техническому оборудованию

- •7.6. Гигиеническая классификация отходов лпу

- •7.7. Качество больничной среды,

- •7.8. Внутрибольничные инфекции и меры их профилактики

7.2. Гигиенические требования

К ПЛАНИРОВКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

БОЛЬНИЧНОГО УЧАСТКА

Планировка больничного участка должна обеспечивать наиболее благоприятные условия инсоляции палат и территории, а также максимально защищать здание и палаты от шума. В первую очередь устанавливается общая плотность застройки. Плотность застройки участков больниц и диспансеров со стационарами должна быть в пределах 15-18 %. Площадь под зелеными насаждениями и газонами должна составлять не менее 60 % площади участка. Остальная территория отводится под дороги, площадки для машин,

хозяйственные постройки. По периметру участков больниц и поликлиник предусматривается полоса зеленых насаждений шириной 15 м. Общая же площадь садово-парковой зоны или больничного сада определяется из расчета 25 м2 на одну койку.

На территории участка выделяют несколько функциональных зон:

- административно-поликлиническую;

- лечебных корпусов;

- зону радиологического корпуса;

- садово-парковую;

- хозяйственную;

- патологоанатомическую.

|

Зоны разделяются между собой полосой зеленых насаждений не менее 15 м.

Зона поликлиники, центрального приемного отделения и административного корпуса размещается ближе к въезду на участок. Желательно иметь отдельный вход на территорию поликлиники.

Зона лечебных корпусов может в свою очередь подразделяться на территорию для соматических и инфекционных больных. Обе части этой зоны должны быть изолированы между собой. Зона инфекционных корпусов должна иметь отдельный въезд, самостоятельное приемное отделение и садово-парковый участок.

Хозяйственная зона (пищеблок, прачечная, дезкамеры, склады, котельная, гараж и т. д.) должна располагаться с подветренной стороны по отношению к лечебным корпусам. На ее территории должна быть оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием и подъездом со стороны улицы. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1,5 м во все стороны.

Патологоанатомический корпус и дороги к нему должны располагаться так, чтобы их не было видно из окон лечебных учреждений и из садово-парковой зоны. Каждая из зон, сохраняя функциональные связи с другими зонами, должна быть достаточно изолирована полосами зеленых насаждений. Должны соблюдаться санитарные разрывы между зданиями. Разрыв между лечебными корпусами и хозяйственной зоной должен быть не менее 25 м. Радиологическое, инфекционное и патологоанатомическое отделения, мусоросжигательные печи следует размещать на расстоянии не менее 50 м от лечебных корпусов.

На земельном участке больницы должно быть несколько въездов: для лечебных корпусов, где размещаются неинфекционные больные; отдельный въезд для инфекционных больных; а также въезд для патологоанатомического корпуса и хозяйственной зоны.

7.3. Современные системы застройки больниц, их гигиеническая оценка

|

В настоящее время существует несколько систем застройки больниц: централизованная, децентрализованная (павильонная) и смешанная системы.

Централизованная система застройки характеризуется двумя типами размещения: моноблочным, где все функциональные подразделения лечебных 4учреждений (ЛУ) располагаются в одном корпусе - моноблоке, и централизованно-блочным, при котором часть подразделений находится в главном корпусе, остальные - взда-ниях меньшей этажности (блоках), соединенных с основным корпусом переходами.

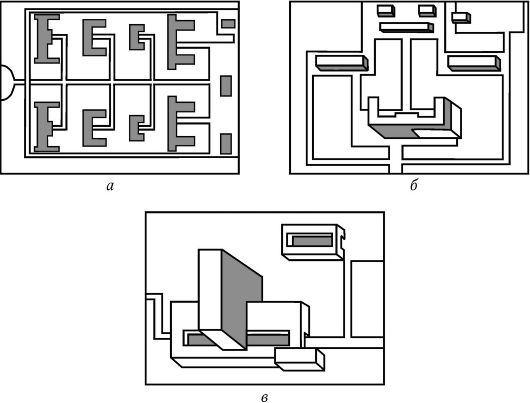

Децентрализованная система объединяет в себе павильонный и смешанный типы застройки ЛУ (рис. 5).

Децентрализованная или павильонная система застройки в наибольшей степени отвечает гигиеническим требованиям. При де-

Рис. 5. Системы строительства больниц: а - децентрализованная; б - смешанная; в - централизованная

централизованной системе застройки больница состоит из ряда отдельных 1-3-этажных зданий. Каждое здание имеет свое назначение - терапия, хирургия, физиотерапия, административные службы, хозяйственные и т. д.

Наиболее часто такая система применяется при сооружении детских, инфекционных и туберкулезных больниц, так как при этом достигается полная изоляция больных каждой инфекцией. Децентрализованная система позволяет устроить изолированный сад для каждого отделения, что способствует созданию в больнице тишины и покоя.

Вместе с тем децентрализованная система имеет ряд недостатков. К ним относятся:

- необходимость дублирования во всех лечебных корпусах специальных лечебно-диагностических кабинетов (рентгеновского, физиотерапии, лабораторий и т. д.);

- транспортировка пищи из центральной кухни по наружным дорожкам;

- транспортировка больных из одного приемного покоя;

- увеличение площади участка, а следовательно, и удорожание благоустройства и подземных коммуникаций.

|

Тем не менее децентрализованная система застройки в свое время сыграла положительную роль в ограничении распространения больничных инфекций и создании более благоприятных условий пребывания больных. В условиях павильонной застройки легче изолировать больных с различными формами заболеваний, можно обеспечить лучший микроклимат, особенно инсоляционный режим в помещениях, световой климат. Больше возможностей для пребывания больных на свежем воздухе.

Первая больница в России была построена на 15 коек в Москве при царе Алексее Михайловиче на пожертвования боярина Федора Ртищева (1654). Энергичное больничное строительство началось при Петре I. Он первый организовал строительство госпиталей. Всего их было построено при нем 10, а к концу XVIII в. уже около 30.

Вполне естественно, что эти больницы строились без соблюдения каких бы то ни было гигиенических требований. Условия пребывания в них были крайне неблагоприятными.

Н. И. Пирогов так описывал гигиенические условия в лефортовском госпитале: "Огромные (на 60-100 человек) палаты его, темные, сырые, без вентиляции, были переполнены больными, которые размещались без учета характера заболеваний, и в госпитале царили внутрибольничные заражения".

Поэтому строительство павильонных больниц, где больных стали размещать с учетом заболеваний, было прогрессивным.

Но с течением времени, с развитием общей и санитарной культуры населения, санитарной техники, средств бытового обслуживания высокая степень разобщения больных потеряла свою актуальность. Использование лифтового обслуживания увеличило транспортные возможности больных и персонала. Поэтому увеличение этажности больничных зданий не создало дополнительных неудобств в обслуживании пациентов.

В последнее время перешли к строительству больниц по централизованной и смешанной системам.

|

В больницах централизованного типа рациональнее используются коечный фонд, врачебные кадры, медицинская техника, эффективнее и шире применяются современные методы диагностики и лечения. Здесь имеется возможность максимального централизованного использования специализированных лечебно-диагностических и вспомогательных отделений (рентгенодиагностики, клинических лабораторий, отделений функциональной диагностики, а также операционных, родильных и анестезиологических) и отделений интенсивной терапии. Такие больницы легче подключить к внешним коммуникациям, обеспечить бесперебойным теплом, эффективной центральной стерилизацией материалов и инструментария, дезинфекцией постелей и др. При этом значительно сокращаются протяженность транспортных путей и экономические затраты.

Однако и эта система имеет целый ряд серьезных недостатков: концентрация большого числа ослабленных больных и персонала на ограниченной территории многоэтажного здания; трудности в организации и поддержании лечебно-охранительного и санитар-но-противоэпидемического режимов; шумовое загрязнение больничной среды. Все это ухудшает показатели микроклимата помещений; создает опасность распространения микрофлоры по всему зданию из-за активного перемещения воздушных потоков по этажам.

Недостатки децентрализованной и централизованной систем застройки во многом устраняются при смешанной системе застройки.

При этой системе все основные палатные отделения, не требующие изоляции, объединяются в главном корпусе, имеющем 4-5 этажей, а иногда и больше. В главном корпусе устраиваются все централизованные, хорошо оснащенные и оборудованные лечебно-диагностические отделения: рентгенологическое, физиотерапевтическое, клинико-диагностическая лаборатория, приемное отделение.

|

Отделения, которые требуют обособленного расположения (инфекционное, родильное, детское), при смешанной системе застройки

размещаются в отдельных зданиях с изолированными садово-парковыми участками.

Поликлиника, административно-хозяйственные помещения также располагаются в отдельно стоящих зданиях. Смешанная система застройки широко используется как в нашей стране, так и за рубежом в связи с экономической и санитарно-гигиенической обоснованностью. Более того, ЛПУ, построенные по централизованной системе, всегда имеют признаки (элементы) системы смешанной, имея в своем составе отдельно стоящие здания различного назначения (патологоанатомическое отделение, прачечная, мастерские, хозяйственные службы и др.).

Одной из наиболее прогрессивных систем застройки больниц является централизованно-блочная система. При использовании этой системы различают стационарную часть, где размещаются преимущественно палатные секции, модернизированную часть здания, которая включает диагностический комплекс и операционный блок. При такой системе всегда сохраняется возможность достроить палатный комплекс, модернизировать диагностический, не затрагивая остальные.

Современные решения генпланов больниц, как вновь строящихся, так и реконструируемых, могут отличаться от описанных выше схем, могут использовать комбинации фрагментов разных систем застройки с целью объединения их достоинств и устранения недостатков.

Мощность больниц диктуется местными условиями. Но общая тенденция склоняется сегодня к укрупнению больниц. Если раньше было значительное число больниц на 25-50 коек, то сегодня, с изменением медицинских технологий, считается целесообразным строить больницы на 600-1200 коек. В таких больницах персонал и медицинская техника могут быть использованы более рационально.

|