- •История россии и украины

- •Оглавление

- •I. Пояснительная записка

- •1.2. Задачи изучения дисциплины.

- •II. Содержание учебного материала

- •Модуль 1. Российская империя в эпоху реформ и «контрреформ» (1855 – середина 90-х гг. XIX в.)

- •Тема 1. Отмена крепостного права в россии

- •Ключевые понятия

- •Лексикон эпохи

- •Предпосылки падения крепостного права

- •I. Противоречия в сфере экономики – рост товарных отношений и тормозящее влияние крепостничества

- •II. Социальный фактор

- •III. «Кризис верхов»

- •Практическое занятие 1. Реализация крестьянской реформы

- •Источники и литература

- •Аналитическая работа с документами эпохи

- •Манифест 19 февраля 1861 г.

- •Высочайше утвержденное общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости

- •Раздел I.

- •Раздел II

- •Раздел III.

- •«Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их усадебной оседлости и о содействии правительства к приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий»

- •Тесты для контроля и самоконтроля знаний

- •Контрольные вопросы

- •Тема 2. Реформы 1860 -1870-х годов.

- •Ключевые понятия

- •Источники и литература

- •Тесты и задания для контроля и самоконтроля знаний

- •Тема 3. Смена эпох: период царствования александра III (1881 – 1894)

- •Ключевые понятия

- •Источники и литература

- •Тесты и задания для самопроверки и проверки знаний

- •I. Соотнесите:

- •II. Исторические портреты

- •Любящего играть на тромбоне»

- •Контрольные вопросы

- •Модуль II. Социально-экономическое развитие россии (вторая половина XIX – начало XX вв.)

- •Источники и литература

- •Лексикон эпохи

- •Аналитическая работа с документами эпохи

- •Аналитическая работа с исследовательскими текстами

- •Тесты и задания для самоконтроля и контроля знаний

- •I. Соотнесите:

- •III. Назовите термин или понятие.

- •Контрольные вопросы

- •Практическое занятие 2. Развитие предпринимательства в россии во второй половине XIX века.

- •Лексикон эпохи

- •Источники и литература

- •Аналитическая работа с документами эпохи

- •Аналитическая работа с исследовательскими текстами

- •Тесты и задания для контроля и самоконтроля знаний

- •Контрольные вопросы

- •Модуль III. Идейная борьба и общественно -политическое движение в россии во второй половине XIX в.

- •Тема 1. Ообщественно – политическое движение в россии во второй половине XIX века

- •Ключевые понятия

- •Тесты и задания для самоконтроля и контроля знания

- •2. Укажите документ, о котором идет речь:

- •Контрольные вопросы

- •Практическое занятие 3.1. Радикальное общественное движение в россии в 60 – 70-е годы XIX в.

- •Лексикон эпохи

- •Источники и литература

- •Из статьи п. Н. Ткачева «в чем должна состоять ближайшая практически достижимая цель революции»

- •Программа Исполнительного комитета «Народной воли» 1880 г.

- •Тесты и задания для контроля и самоконтроля знаний

- •Задание II. (7 б.) Расположите в хронологическом порядке:

- •Задание IV. Исторические портреты (15 б.)

- •Контрольные вопросы

- •Модуль IV. Россия в новых исторических условиях: конец XIX – начало XX в.

- •Тема 4.1. Внутренняя политика царизма на рубеже XIX - XX веков.

- •Тема 4.2. Освободительное движение в России на рубеже XIX - XX в. (кср)

- •Тема 4.3. Восточная Галиция – центр всеукраинского национального движения во второй половине XIX – начале XX в.

- •Практическое занятие 4.4. Революция 1905-1907 годов в россии.

- •Источники и литература

- •Манифест «Об улучшении благосостояния и облегчении положения крестьянского населения»

- •Задания для контроля и самоконтроля:

- •Задание II. Расположите в хронологическом порядке: события революции 1905–1907 гг.:

- •Практическое занятие 4.5. Столыпинская аграрная реформа

- •Источники и литература

- •3 Ноября 1905 г.

- •Задания для самоконтроля и контроля знаний Задание I. Выберите правильный ответ:

- •IV. Творческое задание.

- •Темы докладов, рефератов, сообщений

- •Контрольные вопросы

- •Тема 4.6. Возникновение российского парламентаризма

- •Литература

- •Тема 4.7. Россия между революцией и войной: 1906-1914 г.

- •Литература

- •Тесты для контроля и самоконтроля знаний

- •4. Кто из перечисленных деятелей являлся:

- •Практическое занятие 4.8. Февральская революция 1917 г.

- •Тесты для контроля и самоконтроля знаний

- •Практическое занятие 5.1. Внешняя политика России во второй половине XIX в. - кср

- •Источники и литература

- •Практическое занятие 5.2. Внешняя политика России в конце XIX – начале хх в. - кср

- •Источники и литература

- •Тема 5.3. Россия в Первой мировой войне - кср

- •Источники и литература

- •Тесты для контроля и самоконтроля знаний

- •I. Продолжите следующие предложения:

- •II. Выберите правильный ответ:

- •III. Соотнесите:

- •IV. Выберите:

- •V. Расположите в хронологическом порядке:

Модуль 1. Российская империя в эпоху реформ и «контрреформ» (1855 – середина 90-х гг. XIX в.)

Тема 1. Отмена крепостного права в россии

Ключевая проблема эпохи: в оценки крестьянской эпохи 1861 г. нельзя ставить знак равенства между прогрессивными и реакционными ее оценками. По своему влиянию на будущее развитие России это была, действительно, Великая реформа.

Александр II

1. «Царь-освободитель».

2. Социально-экономические и политические предпосылки крестьянской реформы.

3. Подготовка крестьянской реформы.

4. Состав законодательных материалов крестьянской реформы.

5. Особенности проведения крестьянской реформы в украинских землях.

6. Значение отмены крепостного права.

Ключевые понятия

Секретный комитет, рескрипт В.И.Назимову, «остзейский образец», дворянские комитеты, Редакционные комиссии, Главный Комитет, Манифест, «Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости», революционная ситуация.

Лексикон эпохи

Уставные грамоты, «временнообязанное» состояние, временные повинности. Выкуп, выкупная операция, выкупные ссуды, выкупные платежи.

Сельское общество, сельский сход, староста, сборщик податей, круговая порука.

Волостной сход, волостной старшина, волостной суд.

Мировые посредники.

Предпосылки падения крепостного права

I. Противоречия в сфере экономики – рост товарных отношений и тормозящее влияние крепостничества

1. в сельском хозяйстве:

развитие всероссийского рынка, рост товарного с/х производства

изменения в землепользовании, увеличение размеров барщины и оброка, разорение, недоимки, побеги

рост задолженности помещиков кредитным учреждениям и частным лицам, разорение

новые элементы в помещичьих и крестьянских хозяйствах: машины, наемные рабочие, улучшение агротехники

дифференциация среди крестьян, появление сельской мелкой буржуазии

2. в промышленности:

промышленный переворот, рост числа механизированных заводов

рост числа вольнонаемных, их социальная двойственность: по отношению к фабриканту – вольнонаемные, по отношению к помещику – крепостные

3. финансовый кризис

II. Социальный фактор

резкое ухудшение материального положения большинства населения и в первую очередь крестьянства

рост оппозиционных настроений в образованном обществе

увеличение числа крестьянских волнений, появление новых форм неповиновения помещикам

изменение социальной психологии крестьянства

III. «Кризис верхов»

активизация либерально настроенной части общества и ряда правительственных чиновников

невозможность сохранить положение России в ранге великих держав

Практическое занятие 1. Реализация крестьянской реформы

1. Правовое положение крестьян.

2. Крестьянские наделы и повинности.

3. Выкуп и выкупная операция.

4. Реформа в удельной и государственной деревне.

19

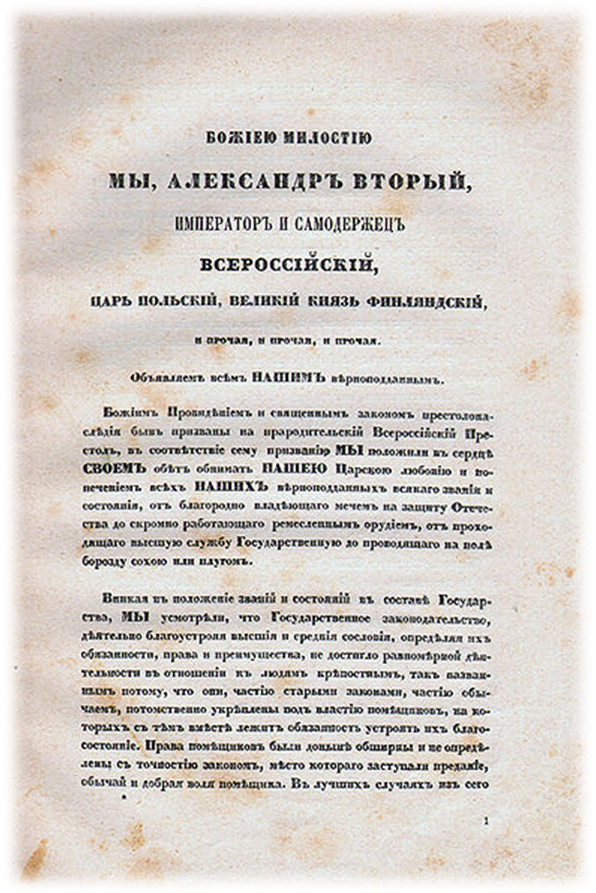

февраля 1861 г. Александр II

подписал «Манифест» об освобождении

крестьян и «Положения о крестьянах,

вышедших из крепостной зависимости»,

разъясняющие условия отмены крепостного

права в России. «Крепостное право на

крестьян, водворенных в помещичьих

имениях, и на дворовых людей» было

отменено навсегда.

19

февраля 1861 г. Александр II

подписал «Манифест» об освобождении

крестьян и «Положения о крестьянах,

вышедших из крепостной зависимости»,

разъясняющие условия отмены крепостного

права в России. «Крепостное право на

крестьян, водворенных в помещичьих

имениях, и на дворовых людей» было

отменено навсегда.

Свободными в юридическом отношении людьми объявлялись 22 563 тыс. душ обоего пола крепостных крестьян, в том числе 1 467 тыс. дворовых и 543 тыс., приписанных к частным заводам и фабрикам. На Украине крепостные составляли около 42% всего населения в сравнении с 35% в среднем в Российской империи.

Однако, анализируя правовое положение крестьян, следует помнить, что связи крестьян с помещиками отнюдь не обрывались: принятие законов ознаменовало лишь начало перехода крестьянства от крепостной зависимости к состоянию свободных сельских обывателей и земельных собственников. В течение этого периода крестьяне были «обязаны отбывать в пользу помещиков определенные в местных положениях повинности работой или деньгами», поскольку их прежние хозяева предоставляли им в бессрочное пользование усадебную землю, а также полевые и пастбищные наделы.

Условия соглашения по каждому имению на основе общих положений определялись уставными грамотами, на составление которых отводилось два года. Их составляли мировые посредники, которые назначались из местных помещиков. Однако принципиальное различие нового состояния от крепостного заключалось в том, что обязанности крестьян четко регламентировались законом и ограничивались во времени. В продолжение переходного периода бывшие крепостные крестьяне именовались временнообязанными.

Необходимо отметить, что переходный период был введен для того, чтобы не разорять помещиков и дать им возможность переустроить свои поместья для дальнейшей их обработки уже при помощи наемных работников вместо крепостных крестьян. Учитывался здесь и психологический аспект: мгновенная потеря даровой рабочей силы была бы слишком болезненна для привыкших к крепостному укладу помещиков.

По истечении срока временно обязанного состояния крестьяне могли выкупать усадебную и надельную землю. Почему же реформаторы были непоколебимо уверены в том, что преобразования успешно пойдут именно в этом направлении? Ведь крестьянин как свободный человек мог и отказаться от надела, чтобы избежать необходимости выплачивать немалый выкуп.

Во-первых, творцы реформы не верили в то, что крестьяне начнут отказываться от земельных наделов: вне земли, вне собственной усадьбы они себя не мыслили. Количество же городов с их более привлекательным укладом жизни тогда было не очень велико - страна оставалась преимущественно крестьянской.

Во-вторых, крестьянин получал лишь формальную свободу: он «принадлежал» общине «миру», и все вопросы, связанные с предоставлением земельных наделов, государство решало с ней, а не с отдельным хозяином. Так закреплялась круговая порука и ответственность всего «мира» за каждого крестьянина и за его повинности. Да и само понятие индивидуальной «частной» свободы было для крестьянского сознания непривычным, чуждым.

В-третьих, отказаться от полевого надела крестьянин не мог, так как усадебная земля не обеспечивала потребностей его семьи. В таких условиях крестьянин не видел другой возможности, кроме выкупа полевого надела.

Но в не менее жесткие условия попал и помещик. Он имел право не продавать землю крестьянам. Но воспользоваться этим правом ему было невыгодно: выделенная крестьянам земля закреплялась за ними навсегда, их обязанности по отношению к помещику строго регламентировались законом и не могли удовлетворить его потребностей в деньгах. Поэтому помещику ничего не оставалось, как продать свою землю, а не оставаться вечно ее неполным собственником. Таким образом, и помещики, и крестьяне могли поступать в основном так, как планировали Редакционные комиссии: первые были вынуждены землю продавать, а вторые - покупать ее. Это создавало необходимое напряжение, пускавшее в ход механизм реформы.

Расчеты реформаторов оправдали себя: через 20 лет после вступления в силу Манифеста 1961 года большинство крестьян внутренних губерний перешло на выкуп или уже выкупили усадебную и надельную землю. К 1881 году на положении временно обязанных находились только 15 процентов бывших помещичьих крестьян. Перевод их на выкуп завершился к 1895 г. В западных губерниях (в том числе, на Правобережной Украине) крестьяне начали выкупать землю сразу.

Реформа 1861 года привела к катастрофическому обезземеливанию русских крестьян. При предоставлении им земли закон исходил из того, что площади отводимых наделов должны быть такими, какими крестьяне пользовались до реформы. Определение размеров этих площадей возложили на помещиков. Преимущество отдавалось «полюбовному соглашению» между землевладельцами и крестьянами. Если такого соглашения достичь не удавалось, в действие вступали жесткие нормы наделов, рассчитанные для каждой области России. При размерах дореформенного надела больше этой нормы помещик имел право отрезать «излишек» земли в свою пользу. И, наоборот, к наделу меньше нормы землю следовало добавить. Однако в Редакционные комиссии помещики продавали заниженные данные о размерах используемых крестьянами наделов. Попытки комиссий увеличить нормы, как правило, не приводили к успеху. В результате крестьянское землепользование (т.е. площадь обрабатываемой земли) в 27 из внутренних губерний сократилось в среднем на 20 процентов, в некоторых губерниях - на 30 процентов (в их числе оказались Левобережная Украина и Новороссия).

Для прожиточного минимума крестьянину требовалось от пяти до восьми десятин земли в зависимости от ее плодородия. Большинство же крестьян (примерно 70 процентов) получили наделы от двух до четырех десятин. Более того, помещикам предоставляли право самим решать, какие земли отвести крестьянам. Понятно, что лучшие участки, а также выгоны и водопои, без которых крестьяне не могли обходиться, остались у прежних владельцев. Такая практика перераспределения земли существовала во всей Российской империи, но особенно остро борьба за землю развернулась на Украине. Если средний размер крестьянского надела в империи составлял 27 десятин на семью, то на Левобережной Украине и Новороссии – только 18.

Исключение составляла Правобережная Украина. Не будучи уверенным в лояльности польской шляхты этого региона (что подтвердило польское восстание 1863 г.), российское правительство стремилось привлечь на свою сторону украинских крестьян и раздало им наделы на 18% больше, чем они имели до 1861 г. Здесь были установлены и более льготные , по сравнению с остальными губерниями России, условия освобождения: возвращены отрезанные от наделов земли, снижены повинности в среднем на 20%.

Таким образом, реформаторам не удалось сделать из освобожденных крестьян полноценных и независимых земельных собственников. Отныне российские крестьяне станут испытывать постоянный и мучительный «земельный голод», год от года будет происходить обнищание тысяч людей, нерешенность земельного вопроса превратится в истинное проклятие для страны.

Пореформенные отношения между крестьянами и помещиками не были равноправными. При решении вопроса о размерах полевого надела частным собственником на землю выступал только помещик. Для крестьян не существовало даже понятия «собственность на землю». Они говорили, что земля ничья — «Богова», что землю можно только обрабатывать, но не владеть ею (отдавать кому-либо, завещать, менять и т.д.). Крестьяне искренне недоумевали, почему помещикам оставляют так много земли. Помещики и крестьяне при решении земельного вопроса говорили на разных языках. Два взаимоисключающих понимания проблемы - официально-правовое и традиционно-крестьянское — стали основным изъяном реформы, ликвидировать который так и не удалось.

Прежде чем помещик будет продавать, а крестьянин покупать землю, требовалось определить ее стоимость. Предлагалось установить выкуп по среднерыночной стоимости земли. Однако помещик терял не только землю, но и труд крестьянина, а потому хотел компенсировать потерю рабочих рук, т.е. получить выкуп и за землю, и за получившего свободу крепостного.

Правительство нашло способ заставить помещика не изымать причитающиеся ему за землю деньги из Государственного банка. Ведь именно государство, помогая крестьянину, расплачивалось за землю с помещиком. За выкуп, который тот оставлял у государства, оно обязалось выплачивать ему ежегодно столько же денег, сколько он получал с крестьянина еще до реформы в виде ежегодного оброка за пользование помещичьей землей.

Государство выступало здесь в роли ростовщика: крестьяне должны были выплачивать 49 лет по 6 процентов от предоставленной им ссуды ежегодно. Таким образом, государство за их счет расплачивалось с помещиками и получало к тому же немалый доход, так как за полвека крестьянам пришлось бы внести в банк три представленные им ссуды, а все проценты сверх того, что отдавалось помещику, государство забирало себе.

Крестьяне были переведены на обязательный выкуп в 1881 году, а землю, согласно закону, начали выкупать лишь с 1 января 1883 года. Фактически выкупные платежи были отменены в 1906 г. под натиском революции 1905-1907 годов, т.е. крестьяне платили их 22 - 42 года в зависимости от сроков перехода на выкуп. Выкупная операция нисколько не ущемляла прав помещиков, не ухудшила она и финансового положения государства — все издержки на проведение реформы оплачивали крестьяне. У многих современников реформы сложилось убеждение, что крестьян ограбили. Действительно, выкуп оказался больше цены полученной земли, наибольшее несоответствие было в нечерноземных губерниях - выкуп на 90% больше пореформенных цен, а в черноземной полосе — на 20. Только в западных губерниях выкуп был равен цене.

Основные начала Положений затем были распространены на удельных (1863) и государственных (1866) крестьян, составлявших в Украине 50%. Здесь крестьянские наделы были значительно больше, чем у помещичьих крестьян.

В результате крестьянин стал юридическим лицом, т.е. получил право выступать в суде, заключать имущественные сделки от своего имени.

С упразднением вотчинной власти дворянства и приобщением крестьянина к гражданским правам не мог сохраняться прежний порядок местного самоуправления и судопроизводства. В 1861 году было введено крестьянское сельское волостное самоуправление. Их нижним звеном являлось сельское общество из крестьян на земле одного помещика. Оно составляло сельский сход, избиравшего старосту и ряд должностных лиц: сборщиков податей, смотрителей магазинов и др. Сельский староста обеспечивал порядок в своей округе. Следил за исполнением повинностей, мог наказывать за маловажные проступки.

Несколько сельских обществ образовывали волость, которая строилась по территориальному принципу (с числом жителей от 300 до 2 тысяч ревизских душ). Высшим крестьянским органом волости был волостной сход из представителей сельских обществ. Волостной сход избирал волостное правление во главе с волостным старшиной и волостной суд. Волостной старшина имел те же функции, что и сельские старосты, только в объеме волости, сельские старосты ему подчинялись. Что же касается волостного суда, то он разбирал тяжбы крестьян на территории волости и судил виновных за проступки, более серьезные, чем те, за которые наказывал сельский староста.

Создание сельского волостного самоуправления имело цель помочь вчерашним крепостным через сословность войти в неведомый для них мир всесословности постепенно, без революционной ломки. Вместе с тем все это с «самоуправлением» никакой самостоятельности не имело. В целом, основные положения крестьянской реформы сводятся к следующему:

1. Крестьяне получали личную свободу (без выкупа) и установленный земельный надел (за выкуп);

2. Около четверти суммы общей стоимости земли - крестьянин должен был единовременно уплатить помещику. Остальную сумму помещик получал от государства, а крестьянин погашал ее в течение 49 лет;

3. До выкупа крестьянин считался «временно обязанным» по отношению к помещику, платил оброк и отрабатывал барщину;

4. Величина земельных наделов устанавливалась для каждой местности с учетом различных факторов. Если дореформенный земельный крестьянский надел превышал пореформенный, то излишек отходил помещику (так называемые «отрезки»). Они составили 1/5 прежних крестьянских наделов.

Давая оценку крестьянской реформе, следует помнить:

Во-первых, по мнению большинства современных историков, крестьянская реформа стала компромиссом между двумя основными классами российского общества: дворянами и крестьянами. В результате реформы крестьяне получили гораздо больше того, что хотела им дать подавляющая масса крепостников-помещиков, но гораздо менее того, что они сами от нее ожидали после стольких лет разговоров. Причем интересы помещиков были максимально учтены правительством, так как иного пути освобождения крестьян, по-видимому, не было.

Во-вторых, условия освобождения крестьян изначально заключали ни сами будущие противоречия и источник постоянных конфликтов между ними и помещиками: крестьянское малоземелье и наличие крупного помещичьего землевладения, обремененность крестьян различными платежами и повинностями. Это было также следствием компромиссного характера реформы.

В-третьих, реформа предотвращала массовые выступления крестьян, хотя локальные имели место. Среди них – крестьянские волнения на Правобережной Украине, где была жива память о гайдамаках и сохранялась враждебность между православным украинским крестьянством и католической польской шляхтой. Самые значительные из них относятся к 1861 году - восстания крестьян в селах Бездна Казанской губернии и Кандеевка Пензенской губернии.

В-четвертых, с освобождением крестьян уходил в прошлое старый административный строй, основанный на крепостном праве и сословном преобладании дворянства. Таким образом, иные условия общественно-политической системы выдвигали ценный комплекс первоочередных преобразований, имевших целью создать новую систему государственного управления.

Нельзя не признать, что закон 19 февраля 1861 года имел прогрессивное значение и был, по словам Ключевского, одним из важнейших актов русской истории. Отмена крепостного права и освобождение 25 млн. крепостных крестьян стали наиболее яркими достижениями крестьянской реформы. Однако главное ее содержание - не личная свобода крестьянина, сама по себе не столь уж ценная для него, а попытка решения вопроса о земле. Без наделения крестьянина достаточным количеством земли нечего было и говорить о его свободе. Реформа повлекла за собой обезземеливание крестьян. Их права на землю были ограничены властью общины. Крестьянина фактически лишили права на свободу передвижения. Можно ли в таком случае всерьез говорить об освобождении крестьянства? Если сопоставить цели реформы (превращение крестьян в свободных земельных собственников) и ее результаты, то реформа 1861 года провалилась! Строго говоря, она и не вводила принципиально новых отношений между сословиями, а скорее видоизменяла старые. Правовое положение крестьян после реформы не очень изменилось: по целому ряду важных вопросов они не подчинялись общегражданскому законодательству Российском империи и продолжали оставаться ее низшим сословием.

«Мое государственное здание нисколько не потеряло», - писал Александр П Римскому Папе Пию IX, оправдывая взятый российским правительством курс на реформы. Приоритет в решении именно государственных задач в ходе реформы был совершенно очевиден. Только государство получило от реформы безусловную и неоспоримую выгоду. Оно стало более сильным, получив колоссальный резерв дешевой рабочей силы из обнищавших крестьян, а значит, и возможность быстрого промышленного развития; мощную армию, а впоследствии - и стабильные финансы. Международный престиж империи возрос благодаря не только ее победе в Балканской войне 1877-1878 гг., но и избавлению от средневековых пережитков. Однако самое главное заключалось в следующем: государство повысило свой авторитет тем, что само начало и провело в жизнь Великие реформы. Поистине, личная заслуга Александра в этом огромна. Его следует признать главным двигателем реформы, ибо он начал ее в одиночку, еще не имея помощников в правительстве и семье, и завершил ее, несмотря на упорное сопротивление помещиков и высших чиновников. Он вложил в это дело много своих сил, лично разъезжая по губерниям и стараясь смягчить ожесточение помещиков: убеждал, уговаривал, стыдил. В конце концов, благодаря его личному авторитету был утвержден наиболее либеральный из возможных в то время вариантов освобождения (с землей за выкуп). Но повышение престижа государства оплачивалось крестьянством, по-прежнему пребывающем в нищете, безземелье и бесправии. Императору хорошо было известно, что крестьяне недовольны уменьшением наделов, высокими повинностями, выкупными платежами, но он не считал невозможным уступить в этом вопросе. Выступая 15 августа 1861 года в Полтаве перед крестьянскими старостами, Александр заявил категорически: «Ко мне доходят слухи, что вы ищете другой воли. Никакой другой воли не будет, как та, которую я вам дал. Исполняйте, чего требует закон и Положение. Трудитесь и работайте. Будьте послушны властям и помещикам». Многие прозорливые современники реформы высказались о будущем весьма мрачно. В этом смысле замечание министра народного просвещения А.В.Головнина звучит пугающе пророчески. «За последние 40 лет, - писал он на исходе 1870-х, - правительство много брало у народа, а дало ему очень мало. Это несправедливо. А так как каждая несправедливость всегда наказывается, то я уверен, что наказание это не заставит себя ждать. Оно настанет, когда крестьянские дети, которые теперь грудные младенцы, вырастут и поймут все то, о чем я только что говорил. Это может случиться в царствование внука настоящего государя». Внуком Александра II был последний российский император Николай II.