- •Глава 12 социально-психологические технологии в связях с общественностью

- •Информационные pr-технологии: пресс-релизы, бэкграундеры, и наборы для прессы

- •Правила написания текстов рекламы

- •1.5. Структура рекламного текста

- •1.5.1. Заголовок и подзаголовок

- •1.5.2. Основной текст

- •1.5.3. Подписи и комментарии

- •1.5.4. Слоган

Глава 12 социально-психологические технологии в связях с общественностью

Написание текстов

Существует три основных направления работы с текстами, которые входят в функции специалиста по связям с общественностью:

1. Написание пресс-релизов, бэкграундеров, заявлений для прессы, т.е. материалов, которые должны заинтересовать редактора и после некоторой переработки (или без нее) быть опубликованными

2. Написание кейс-историй, авторских, занимательных и обзорных статей, рекламных текстов, т.е. материалов, которые должны быть опубликованы без изменения и иметь прямое воздействие на массовую аудиторию.

3. Переписка с партнерами, клиентами, редакторами периодических изданий.

Написать текст, который смог бы заинтересовать большое число людей, достаточно трудно. Каждый человек имеет свой взгляд на мир и поэтому воспринимает окружающую действительность по-своему. Тем не менее, специалист по связям с общественностью часто должен писать тексты, впоследствии рассылаемые редакторам различных изданий, которые решают, будет текст опубликован или нет.

Решение данной проблемы может быть в том, что для получения, обработки и хранения информации из внешнего мира человек пользуется различными каналами (в частности, аудиальным, визуальным и кинестетическим), которые в НЛП называются модальностями. У каждого человека есть одна «предпочитаемая» модальность, с помощью которой он получает больше всего сигналов из внешнего мира. Юрий Полозов в статье «Вам нравятся Ваши письма?» пишет: «Если вы обращаетесь письменно к незнакомым людям или к большому количеству читателей вам приятно будет быть понятным и убедительным. Для этого вам надо быть разнообразным. Это просто: вам не придется совмещать в своем выступлении разные жесты и интонации, как это делают при общении в реальном мире. Вы просто сможете готовить свое обращение как вкусную трапезу, куда следует привнести и красиво сервированные блюда. И звонкий хрусталь, и ароматные фрукты. Кому-то понравится холодное мороженое, а кому-то – горячий чай…» 307.

Эта цитата – образное описание т.н. модели «ВАК». Суть этой модели в том, что при обращении к массовому читателю нужно в определенной последовательности чередовать слова-предикаты, относящиеся к различными модальностям. Последовательность определена в самом названии модели – В-А-К, т.е. визуальная, аудиальная и кинестетическая модальность. [267]

После анализа наиболее выдающихся текстов многих известных писателей, специалисты НЛП заметили, что в своих произведениях они часто пользовались именно этим приемом. Георгий Брегман и Илья Гоз в статье «Захватывающий текст и ВАК» 308 отмечают, что существует три уровня разбивки предикатов:

1. Маленький уровень разбивки: «Красное платье певицы поблескивало в луче прожектора, оркестр выдал первый блюзовый аккорд и голос, звучный, глубокий, вдруг всколыхнул в нем забытые чувства».

2. Больший уровень разбивки, когда одно предложение – Визуальное, второе – Аудиальное, третье – Кинестетическое. Например: «Яркий луч осветил темный лес. Птицы испуганно закричали, загалдели. В воздухе стоял терпкий запах миндаля. Тропический лес ночью – незабываемое зрелище. Я часто рассказываю эту историю приятелям. Сидя в этой уютной гостиной, я до сих пор ощущаю то непередаваемое чувство ночных тропиков».

3. Целые абзацы по стратегии ВАК.

Авторы статьи отмечают, что обычно наиболее эффективны уровни разбивки 1 и 2. Модель ВАК, в частности, является эффективной по двум причинам:

1. Текст воспринимают все адресаты, вне зависимости от их ведущей репрезентативной системы, каждый находит в тексте что-то значимое для себя.

2. Текст «захватывает» читателя, т.к. задействует все модальности. Человек подсознательно «погружается» в него, «переживает» его всеми каналами восприятия.

Как следствие, текст запоминается, ему отдается предпочтение при выборе из многих возможных вариантов. По мнению автора, модель «ВАК» следует применять также при написании авторских статей и рекламных текстов, т.к. эти виды текста призваны оказывать определенное влияние на разнородную аудиторию (создавать в массовом сознании положительный имидж организации или побуждать людей к конкретным действиям).

Третий случай – переписка. В статье «Основы журналистики для PR-специалиста» Анна Вингурт, директор представительства журнала «Советник» в Нижнем Новгороде, пишет, что многие специалисты по связям с общественностью «увлеклись современными технологиями и забыли о хорошо себя зарекомендовавших старых», к которым она относит письма редакторам, авторские статьи и заявления для СМИ 309.

Попробуем выяснить, совместимы ли упомянутые выше «старые» технологии с «новыми» (к которым, несомненно, относится НЛП), в целях повышения эффективности работы СО-специалиста со СМИ, и рассмотрим возможности использования НЛП при переписке (с представителями СМИ, с партнерами, клиентами и пр.).

Итак, если переписка ведется с человеком, с которым отправитель письма уже встречался и некоторое время общался, ситуация довольно проста. Проанализировав поведение человека при межличностном общении, нужно [268] определить его ведущую репрезентативную систему и в письмах использовать предикаты, относящиеся к данной РС.

Например, определив однажды по позе, глазодвигательным сигналам, жестикуляции, голосу и другим признакам, что собеседник является кинестетиком, в письме следует употреблять обороты типа: «Я ощущаю, что это верно», «Спасибо за теплые слова», «Что Вы чувствуете по поводу этого предложения?» и пр.

Но часто складывается такая ситуация, когда участники переписки не встречаются лицом к лицу и общаются только посредством писем. В таком случае социальному инженеру, заинтересованному в установлении взаимопонимания с адресатом, также может помочь НЛП. Получив письмо, прежде всего, нужно определить ведущую репрезентативную систему собеседника. Так как мы не можем видеть его позу, движения, слышать темп, интонацию его голоса, единственный способ сделать это – посчитать предикаты, используемые им в письме. Определив наибольшую группу предикатов, отвечать следует в той же модальности. Например, если собеседник пишет о «яркой презентации», «светлых воспоминаниях» или о том, что он «видит перспективу вашего предложения», то отвечать ему следует также в визуальной модальности. [269]

--- 307. См.: Полозов Ю.В. Вам нравятся Ваши письма? [Электр.ресурс]//Элект.данные: 1 файл.- http://www.psyho.all.ru - 15.03.00. 308. См.: Брегман Г., Гоз И. Захватывающий текст и ВАК [Электр.ресурс]// Элект.данные: 1 файл.- http://www.psyho.all.ru - 15.03.00. 309. См.: Гринфельд М. НЛП и кризисный PR [Электр.ресурс]// Журнал «Yes», №3, 2000

Организация и проведение презентаций

Организация презентаций отчасти напоминает организацию пресс-конференций. Презентация также представляет собой определенную последовательность событий, а именно:

1) приглашение и встреча;

2) пресс-конференционная часть;

3) презентационная часть;

4) неформальное общение;

5) сопровождение общения;

6) прощание.

Мы рассмотрим здесь только третью составляющую – презентационную. Эта часть является наиболее ответственной для специалиста по связям с общественностью, т.к. на презентации важно не только то, что представляется публике, но и то, как это делается. Речь идет о невербальном поведении ведущего презентации.

В частности, один из практиков НЛП, Рой Джонсон, пишет: «На презентации «то, как ты это делаешь» относится к невербальному поведению. Голос, осанка, жесты и движения могут нести так же много информации, как и слова. Уверенность в себе и энтузиазм можно передать, конечно же, только невербальным путем. Презентация может быть отрепетирована почти так же, как танец, если поставить вопрос о том, какое невербальное поведение усилит сообщение. Сюда, конечно, входят тон и громкость голоса, ритм и темп речи, и их варьирование. Хороший язык нужен как на вербальном, так и на невербальном уровне. Ведущие презентацию решают, как они будут стоять, каким образом их осанка и жесты должны подчеркивать их слова и как они будут менять выражение [272] лица, чтобы создать необходимую атмосферу. Они решают, как будут изменять тон голоса, темп речи и громкость для того, чтобы пробудить интерес» 313.

Р. Джонсон предлагает также варианты поведения на презентации для передачи определенных состояний: «…с помощью более быстрой, громкой речи и высокого тона голоса можно выразить энтузиазм или веру в светлое будущее, в то время как более медленная речь и низкий тон могут указывать на беспокойство. С помощью пауз можно сделать ударение на чем-то. Стоя прямо в расслабленной позе и удерживая равновесие, можно показать уверенность в себе (выработка такой позы может, несомненно, дать ощущение большей уверенности в себе). Беспокойство можно выразить, опустив плечи и минимизировав движения рук. Все это — не производство эмоций, а способ показать, что поведение конгруэнтно сообщению» 314.

Важным фактором при проведении презентации является обратная связь, т.е. реакция тех, к кому обращается ведущий. Здесь уместно использовать техники присоединения к группе, предложенные С. Гориным 315.

Немаловажным является и размещение ведущего в пространстве. Естественно, неуверенные движения, замкнутая неподвижная поза, хождение в разные стороны будут выдавать неуверенность ведущего. Но можно использовать размещение в пространстве и в целях улучшения качества презентации.

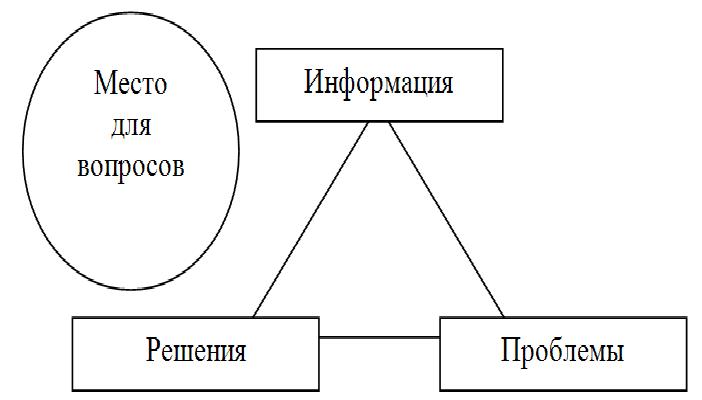

Так, Р.Джонсон предлагает следующую методику: «…ведущему требуется четко разграничивать части презентации – проблемы, с одной стороны, и решения с другой, и, остановившись на каком-то пункте, побудить слушателей задавать вопросы. Установив позиции для каждой из этих частей презентации, ведущий может четко их разграничить, что полезно при обсуждении проблем и решений. Вернувшись в одну из прежних позиций, ведущий может начать обуславливать реакцию слушателей. Они начнут связывать определенную реакцию с определенной позицией. Самое эффективное решение – занять позицию и оставаться там, проводя соответствующую часть презентации, и всегда возвращаться в нее, чтобы вернуться к той же части. Выбор различных позиций может также использоваться для привлечения внимания слушателей. Приближение к ним может помочь усилить то или иное положение или вовлечь их в дебаты. Удаление может помочь ослабить напряжение» 316. [273]

Рис. 18. Позиции ведущего.

---

Проведение пресс-конференций

Ранее были выделены следующие задачи специалиста по связям с общественностью при организации пресс-конференции:

• заинтересовать СМИ;

• обеспечить явку журналистов;

• построить мероприятие так, чтобы вызвать интерес представителей СМИ и обеспечить необходимое количество отзывов в прессе.

Первая составляющая заинтересованности журналистов – правильное написание пресс-релиза и приглашения на мероприятие.

Интерес журналистов во время мероприятия зависит от двух факторов:

• собственно новостей;

• личностных качеств и коммуникативных навыков ньюсмейкеров и модератора.

Здесь будет полезным применение навыков эффективной презентации (т.к. новость, как и товар, также представляется целевой аудитории – журналистам). Этот вопрос более подробно будет рассмотрен ниже.

Допустим, журналисты заинтересовались предложенной информацией, пришли, и пресс-конференция началась. Но на этом задачи СО-специалиста не заканчиваются, т.к. в ходе пресс-конференции могут возникнуть проблемы, например, такие, как:

• несоблюдение регламента участниками;

• «поток» вопросов от одного журналиста;

• «самоутверждение» журналиста, попытки начать дискуссию;

• отсутствие вопросов. [269]

Таким образом, одна из проблем – склонность некоторых журналистов к саморекламе, направленной на повышение своей известности. Такие журналисты задают каверзные вопросы, устраивают на пресс-конференции «мини-поединки», словесные перепалки. Все это может существенно повредить имиджу фирмы.

Методы нейтрализации такого поведения предполагают следующее. Рассмотрим рекомендации по подготовке руководителя к общению с журналистами, которые дает мастер-тренер НЛП Михаил Гринфельд.

Первое, на что он обращает внимание, это различия в системах представлений. «Прежде, чем выходить на конференцию, надо самому себе задать вопрос: „На чью систему представлений я буду работать – на свою или на систему представлений журналистов и потенциальных клиентов?” И ответить себе: „Я постараюсь говорить так, чтобы это было убедительно для других людей, пришедших на пресс-конференцию, а не только для меня”» 310.

М. Гринфельд указывает на основные ошибки руководителя, связанные с тем, что он не учитывает различия в системах представлений людей о мире: «Первая ошибка – он ориентируется, прежде всего, на свою систему представлений. Вторая, вытекающая из первой – он говорит на своем профессиональном языке. Третья – отвечая на вопросы журналистов, он, по сути дела, отвечает себе» 311.

Пример: журналист задает вопрос руководству банка: «В чем преимущество ваших пластиковых карт перед картами других банков?». Руководитель отвечает: «Модернизированный процессинговый центр обеспечит держателям возможность пользоваться услугами эквайринга». Такой ответ может вызвать раздражение. Более уместным является вариант: «Новое оборудование позволит нашим клиентам расплачиваться с помощью пластиковых карт в крупных магазинах города».

Отсюда первое правило общения с журналистами: выстраивать свою речь в соответствии с их системой представления о мире. А это значит:

• говорить о том, что интересно услышать журналистам;

• говорить на понятном для них языке;

• избегать отрицаний, соглашаясь с задавшим вопрос и лишь потом выражая свое мнение.

Вторая рекомендация, которую дает М. Гринфельд, это следить за реакцией журналистов, т.е. получать обратную связь. Руководитель обычно следит за реакцией, но типичная ошибка здесь в том, что он следит за ней по их речи, т.е. по тому, что они выражают вербально. Здесь важно научиться принимать мета-сообщения, т.е. сообщения, предающиеся невербально (поза, жесты, мимика) или паравербально (интонация, изменение в скорости и громкости речи, расстановка акцентов). [270]

Если руководитель замечает неконгруэнтность в словах журналиста, т.е. несоответствие между вербальным и невербальным содержанием, полезно дополнить свой ответ метафорой. Метафора – очень важный элемент НЛП. С помощью небольшого рассказа, истории, образно описывающей схожую ситуацию, но в другом контексте, можно легко дать исчерпывающий ответ, который не вызовет дальнейших вопросов и «нападок».

Михаил Гринфельд приводит такой пример:

«Представим, что тебе задают вопрос: „Почему вы продаете лекарство, которое, согласно заявлению академика такого-то, небезопасно для здоровья?” Вопрос может быть спровоцирован конкурентами или же обычной манерой прессы заострять. В принципе, можно ответить, что не бывает однозначно полезных или вредных препаратов. Разберем этот вопрос. В нем ссылка на авторитет и опускание на обоих уровнях – уровне поверхностного смысла и более глубинном: „Вы подсовываете недоброкачественный продукт”. Надо переформировывать, усиливая положительный аспект метафорой: „Вы знаете, очень многие медики тоже говорят, что мясо есть вредно, а сахар – это просто „белая смерть”. Однако мы с вами это едим и вполне неплохо живем. Мало того, если бы мы ели это меньше, то жили бы гораздо хуже”» 312.

Еще одна рекомендация М. Гринфельда – использование приемов переформирования. Переформирование (в НЛП применяют термин «рефрейминг») основывается на возможности языка называть одни и те же действия по-разному. При этом само событие остается неизменным, а оценка, отношение к нему, меняется.

В НЛП существует несколько видов рефрейминга. При ответе на вопросы представителей СМИ могут быть эффективно использованы два вида – рефрейминг значения и рефрейминг контекста. При рефрейминге значения прямо предлагается другое значение слова или высказывания.

Например:

• жадность – бережливость;

• лживость – дипломатичность;

• занудство – настойчивость;

• лень – экономия энергии;

• упрямство – устойчивость в своих убеждениях;

• холодность в общении – эмоциональная сдержанность;

• отсутствие принципов – гибкость мышления.

При рефрейминге контекста коммуникатор ищет такой контекст, при котором событие само по себе будет обладать другим смыслом.

Примеры:

Он слишком молчалив. Зато он не скажет ничего лишнего. К тому же молчаливых любит начальство.

Он ведет себя слишком агрессивно. Зато он сможет постоять за себя, если это понадобится. [271]

Ваш проект провалился. Да, но мы приобрели опыт в этой сфере и учтем наши ошибки в следующий раз.

Вы продаете дорогие товары в районе, где живут малообеспеченные люди. Вы над ними просто смеетесь! Некоторые из этих людей, посмотрев на нашу продукцию, обретут стимул, чтобы стремиться к такому уровню жизни.

Резюмируя сказанное, выделим наиболее важные моменты, о которых должен помнить специалист по связям с общественностью при проведении пресс-конференций. Для эффективного взаимодействия с журналистами нужно помнить о различии в системах представления разных людей, уметь говорить на языке, понятном журналистам, следить за их реакцией. В трудных ситуациях эффект может дать использование метафоры и применение техники рефрейминга. Однако для применения техник НЛП при общении с журналистами на пресс-конференции нужно не просто иметь в голове формулы правильных действий в зависимости от ситуации – нужно выработать подсознательный навык, т.е. уметь автоматически генерировать идеи на подсознательном уровне и выдавать их «спонтанно» не только для других, но и для себя. Для достижения такого навыка необходима также тренировка, получаемая при прохождении НЛП-семинаров, практикумов и тренингов. [272]

--- 310. См.: Гринфельд М. Как победить в «перестрелке» на пресс-конференции [Электр.ресурс]// Журнал «Yes», 2002. 311. Там же. 312. Там же.