- •Ответы на вопросы к экзамену по психологии мышления и речи

- •Критерии выделения мышления как объекта и предмета изучения психологической науки

- •Характеристика субъекта мышления

- •Методы изучения мышления

- •Понятия «задача», «проблема», «проблемная ситуация»

- •Творческое мышление: проблема критериев

- •Экспериментальные исследования процесса решения творческой задачи

- •Представление о процессе творческого мышления в концепции я.А. Пономарева

- •Исследования процессуальной стороны мышления в школе с.Л. Рубинштейна

- •Мышление как ориентировочно-исследовательская деятельность (теория п.Я. Гальперина)

- •Выделение стадий процесса решения задач в различных экспериментальных школах

- •Исследование мышления как деятельности личности

- •Осознаваемое и неосознаваемое в мыслительной деятельности

- •Мотивация мыслительной деятельности

- •Мышление и целеобразование

- •Понятие операционального смысла. Виды операциональных смыслов

- •Эмоциональная регуляция мышления

- •Индивидуальные особенности мышления. Понятие о когнитивных стилях

- •Типологические подходы к классификации «мыслящих личностей»

- •Концепции интеллекта и различные представление о его структуре

- •Интеллект и креативность

- •Общая характеристика тестов для измерения уровня развития интеллекта

- •Тестирование уровня развития творческого мышления: проблемы и перспективы

- •Мышление и знания. Роль прошлого опыта в решении задачи

- •Условия и факторы, влияющие на успешное решение задачи

- •Классификация видов мышления: критерии и типология

- •Практическое и теоретическое мышление

- •Наглядно-действенное, наглядно-образное и логико-понятийное мышление

- •Образное, визуальное и пространственное мышление

- •Эгоцентрическое, аутистическое и реалистическое мышление

- •Речевое мышление. Основные подходы к исследованию

- •Язык, речь и мышление

- •Язык и сознание. Гипотеза лингвистической относительности

- •Значение слова как единица анализа речевого мышления

- •Основные подходы к анализу взаимоотношений мышления и речи

- •Изучение образования искусственных понятий

- •Этапы развития значений

- •Сравнительное исследование развития научных и житейских понятий

- •Психологическая структура значения. Методы исследования

- •Виды и функции речи

- •Внутренняя и эгоцентрическая речь. Исследования внутренней речи

- •Филогенез мышления

- •Зарождение мышления в трудовой деятельности человека. Предметно-практическая деятельность и мышление

- •Особенности примитивного мышления

- •Культурно-сопоставительные исследования мышления

- •Онтогенез мышления

- •Теория интеллекта ж. Пиаже

- •Культурно-историческая теория развития высших психических функций и психология мышления

- •Мышление и общение

- •Интерактивные процедуры эксперимента в исследованиях мышления

- •Методы повышения эффективности мыслительной деятельности человека

- •7. Результаты и выводы по всему направлению:

- •5. Центральные постулаты направления и понятия

- •6. Исследования мышления, эксперименты (цель, гипотеза, результаты, выводы)

- •7. Результаты и выводы по всему направлению

- •8. Анализ направления в соотнесении с другими направлении

- •4. Понимание мышления и объяснение его механизмов

- •5. Центральные постулаты направления и понятия

- •6. Исследования мышления, эксперименты (цель, гипотеза, результаты, выводы)

- •7. Результаты и выводы по всему направлению

- •8. Анализ направления в соотнесении с другими направлении

Исследования процессуальной стороны мышления в школе с.Л. Рубинштейна

По мнению С.Л. Рубинштейна, в качестве основного предмета психологического исследования мышления выступает как процесс, как деятельность.

Хотя в качестве исходного материала привлекаются две основные логические операции - абстракция и обобщение, а также их элементарные формы - анализ и синтез, но психологически они рассматриваются как процессы взаимодействия субъекта с объектом - условиями и требованиями задачи.

Абстракция и обобщение – две взаимосвязанные стороны единого мыслительного процесса раскрытия связей, отношений, при помощи которых мысль идет ко все более глубокому познанию объективной реальности в ее существенных свойствах и закономерностях.

Выделяется проблема переноса, применения прежде найденных решений (знаний) к новым задачам.

В основе переноса лежит обобщение, которое есть следствие анализа, вскрывающего существенные связи.

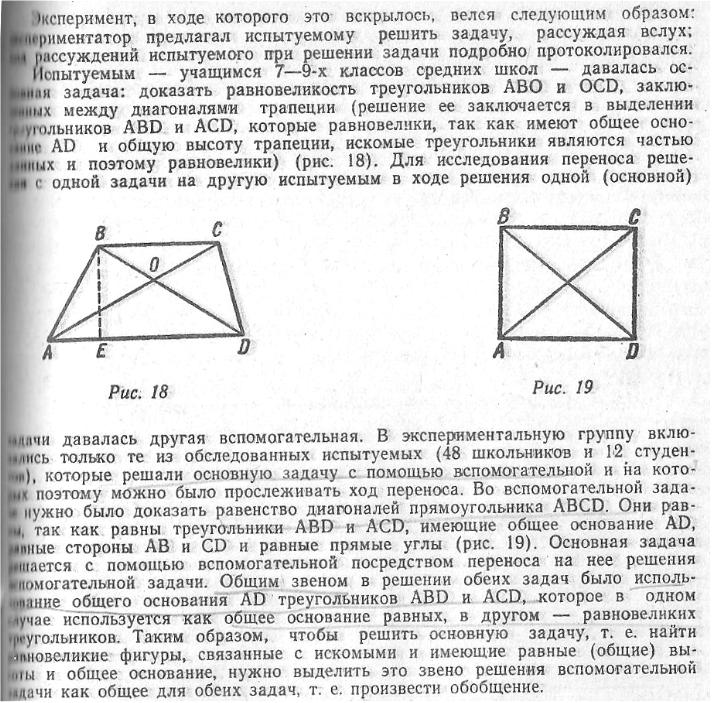

Опыты К.А. Славской показали, что перенос совершается только в том случае, когда обе задачи соотносятся и включаются испытуемым в процессе единой аналитико-синтетической деятельности. Опыт с трапецией и прямоугольником. Необходимость проведения обощения.

Не существует никакой непосредственной однозначной зависимости между тем, когда испытуемому предъявляется вспомогательная задача, и тем эффектом, который её предъявление даёт.

В анализе задачи, подлежащей решению, заключены внутренние условия использования при её решении других задач и любых «подсказок».

Поэтому предъявляемые в ходе эксперимента вспомогательные задачи – точно дозируемые подсказки и т.п. – могут служить объективным индикатором внутреннего хода мысли, её продвижения в решении задачи.

Мышление как ориентировочно-исследовательская деятельность (теория п.Я. Гальперина)

По П.Я. Гальперину, психология изучает не просто мышление и не все мышление, а только процесс ориентировки субъекта при решении интеллектуальных задач на мышление.

Разработан метод обучения, который позволил ребенку после анализа нескольких первых объектов самостоятельно исследовать любой новый объект того же рода, устанавливать его строение и его характерные признаки, по ним самостоятельно воспроизводить его и в действии усваивать и знание объекта, и действия с ним.

Гальперин выделил различные типы ориентировок, в зависимости от которых изменяется эффективность и качество усваиваемых субъектом знаний и умений:

Ориентировка на признаки. Обучение идет медленно, путем проб и ошибок и дает низкие результаты.

Ориентировка на признаки и отношения. Признаки и отношения подбираются эмпирически и достаточны лишь для выполнения данного задания. Процесс обучения идет быстрее, но результаты получаются ограниченными.

Ориентировка на существенные свойства и отношения. Они специально выделяются путем анализа внутренней структуры объекта и его положения среди др. объектов того же рода. Усваиваемые знания и умения легко переносятся в новые, измененные условия.

Умственные действия – разнообразные действия человека, выполняемые во внутреннем плане сознания без опоры на какие бы то ни было внешние средства (включая внешнюю речь), что отличает умственное действие от других видов человеческих действия (физических, перцептивных, речевых). Умственные действия могут быть направлены на решение познавательных (например, мыслительных) и практических задач.

Умственные действия – действия человека (от математических преобразований до оценки поведения другого человека), выполняемые во внутреннем плане сознания, без опоры на внешние средства, в том числе слышимую речь. Умственное действие обобщенное и сокращенное.

Виды умственных действий:

Чётко развёрнутая речь про себя

Наивысшая форма внутреннего речевого действия – действие по формуле

Характеристики умственных действий:

Мера обобщения. Выделение существенных свойств, необходимых для выполнения данного действия

Полнота фактического выполнения операций

Мера освоения действия

Теория поэтапного формирования умственных действий:

Выполнение нового действия вначале требует активной ориентировки субъекта в условиях действия.

Среди условий действия особую роль играют средства действия, которые у человека выделяются в своеобразные орудия психической деятельности (знаки, эталоны, меры).

Образование действий (мышления, восприятия и др.) происходит путем перехода внешних предметных действий в умственный план (т.е. путем интериоризации).

Три уровня действия: с материальными предметами, в громкой речи, в уме.

Усвоить действие – значит не просто вспомнить, как оно было показано, но и суметь повторить его с новым материалом и заново получить из этого материала указанный продукт.