- •Ответы на вопросы к экзамену по психологии мышления и речи

- •Критерии выделения мышления как объекта и предмета изучения психологической науки

- •Характеристика субъекта мышления

- •Методы изучения мышления

- •Понятия «задача», «проблема», «проблемная ситуация»

- •Творческое мышление: проблема критериев

- •Экспериментальные исследования процесса решения творческой задачи

- •Представление о процессе творческого мышления в концепции я.А. Пономарева

- •Исследования процессуальной стороны мышления в школе с.Л. Рубинштейна

- •Мышление как ориентировочно-исследовательская деятельность (теория п.Я. Гальперина)

- •Выделение стадий процесса решения задач в различных экспериментальных школах

- •Исследование мышления как деятельности личности

- •Осознаваемое и неосознаваемое в мыслительной деятельности

- •Мотивация мыслительной деятельности

- •Мышление и целеобразование

- •Понятие операционального смысла. Виды операциональных смыслов

- •Эмоциональная регуляция мышления

- •Индивидуальные особенности мышления. Понятие о когнитивных стилях

- •Типологические подходы к классификации «мыслящих личностей»

- •Концепции интеллекта и различные представление о его структуре

- •Интеллект и креативность

- •Общая характеристика тестов для измерения уровня развития интеллекта

- •Тестирование уровня развития творческого мышления: проблемы и перспективы

- •Мышление и знания. Роль прошлого опыта в решении задачи

- •Условия и факторы, влияющие на успешное решение задачи

- •Классификация видов мышления: критерии и типология

- •Практическое и теоретическое мышление

- •Наглядно-действенное, наглядно-образное и логико-понятийное мышление

- •Образное, визуальное и пространственное мышление

- •Эгоцентрическое, аутистическое и реалистическое мышление

- •Речевое мышление. Основные подходы к исследованию

- •Язык, речь и мышление

- •Язык и сознание. Гипотеза лингвистической относительности

- •Значение слова как единица анализа речевого мышления

- •Основные подходы к анализу взаимоотношений мышления и речи

- •Изучение образования искусственных понятий

- •Этапы развития значений

- •Сравнительное исследование развития научных и житейских понятий

- •Психологическая структура значения. Методы исследования

- •Виды и функции речи

- •Внутренняя и эгоцентрическая речь. Исследования внутренней речи

- •Филогенез мышления

- •Зарождение мышления в трудовой деятельности человека. Предметно-практическая деятельность и мышление

- •Особенности примитивного мышления

- •Культурно-сопоставительные исследования мышления

- •Онтогенез мышления

- •Теория интеллекта ж. Пиаже

- •Культурно-историческая теория развития высших психических функций и психология мышления

- •Мышление и общение

- •Интерактивные процедуры эксперимента в исследованиях мышления

- •Методы повышения эффективности мыслительной деятельности человека

- •7. Результаты и выводы по всему направлению:

- •5. Центральные постулаты направления и понятия

- •6. Исследования мышления, эксперименты (цель, гипотеза, результаты, выводы)

- •7. Результаты и выводы по всему направлению

- •8. Анализ направления в соотнесении с другими направлении

- •4. Понимание мышления и объяснение его механизмов

- •5. Центральные постулаты направления и понятия

- •6. Исследования мышления, эксперименты (цель, гипотеза, результаты, выводы)

- •7. Результаты и выводы по всему направлению

- •8. Анализ направления в соотнесении с другими направлении

Практическое и теоретическое мышление

По Б.М. Теплову

Работа практического мышления в основном направлена на разрешение частных конкретных задач: организовать работу данного завода, разработать и осуществить план сражения и т.п.

Работа теоретического мышления направлена в основном на нахождение общих закономерностей: принципов организации производства, тактических и стратегических закономерностей.

См. «Ум полководца»

Наглядно-действенное, наглядно-образное и логико-понятийное мышление

Критерии разделения:

Система представлений о мире

Способ решения

1. Наглядно-действенное мышление

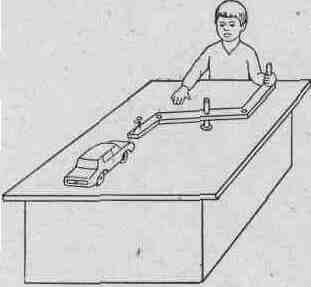

Ситуация опыта по исследованию

наглядно-действенного мышления

Решение задачи осуществляется с помощью реального преобразования ситуации, с помощью наблюдаемого двигательного акта. Есть у животных.

Мышление есть продолжение действия.

2. Наглядно-образное мышление

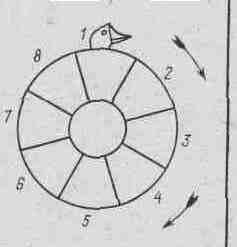

В исследованиях Н.Н. Поддьякова и его сотрудников ребенку дошкольнику предъявляли плоскую фигуру определенной формы, например вырезанного из фанеры гуся. Затем фигура закрывалась фанерным диском так, что оставалась видимой лишь ее часть — голова и начало шеи. После этого фигуру, поворачивали на какой-либо угол от исходного положения и предлагали ребенку определить по положению головы и шеи гуся, где должен располагаться его хвост [134, с. 170]. Функции образного мышления связаны с представливанием ситуаций и изменений в них, которые человек хочет получить в результате своей деятельности, преобразующей ситуацию, с конкретизацией общих положений.

Уиткин и др., 1962 – время, требующееся ребёнку 10 лет для отыскания замаскированной фигуры составляет порядка 150 сек., а 5 лет спустя – 50 сек. Задача сложна для детей моложе 10 лет, они не способны зрительно разложить сложные фигуры на компоненты. С этим связано и то, что маленький ребёнок слабо вооружён для того, чтобы завершить или восстановить картину. Муни, 1957 – детям от 7 до 13 лет и взрослым показывали незаконченные чёрно-белые рисунки головы и лица, нужно было категоризовывать их. Чем старше были испытуемые, тем лучше это получалось.

3. Логико-понятийное мышление

Реальность становится доступной человеку в своем словесном оформлении, и он, оперируя логическими понятиями, может познавать ее существенные закономерности и взаимосвязи.

Дети в начальной школе не понимают операциональные отношения, лежащие в основе требований логических задач.

Авторские концепции:

Клементина Кульман – гипотеза состояла в том, что основным орудием «думания» у детей служат образы и манипулирование ими. В дальнейшем интеллектуальное развитие идёт по одному из двух связанных между собой путей: «Либо по мере усвоения языка происходит подавление привычки применять образы, либо эта привычка сохраняется и после овладения речью…»

Данные работы Рейхарда и др. (1944), Вернера (1948) и Миллера (1964) свидетельствуют о том, что дети до 8-9 лет предпочитают сортировать объекты по перцептивным признакам. Несхематизированные образы чрезвычайно характерны для интеллектуальных операций на ранних стадиях развития. Они являются предшественниками более чистых логических операций, которым они могут даже припятствовать.

Браун, 1958 – пришёл к заключению, что словарь дошкольников менее абстрактен, чем взрослых. Было установлено, что у взрослых больше обобщающих слов. В списке детских слов было больше наглядно представляемых названий, названий категорий с характерным зримым абрисом. Ребёнок применяет наименование ни к классу, а к конкретному объекту из этого класса.