Введение

Изучение структуры почвы, как системы определенным образом организованных элементарных почвенных частиц и их агрегатов во взаимодействии с жидкой фазой почвы, создало необходимость использования в почвоведении достижений механики дисперсных систем и привело к развитию нового направления изучения структуры почвы -почвенной реологии. Реологические свойства почв, являясь функциями структуры, относятся к числу структурно-функциональных свойств почвы и отражают взаимодействие двух фаз: твердой и жидкой. Реологические исследования позволяют получить представление о преобладающих типах структурных связей и дать интегральную оценку прочности связей, участвующих в образовании агрегатов почвы, вскрыть внутреннюю природу прочностных свойств почв. Различными авторами проводились исследования, направленные на изучение реологического поведения почв по генетическим горизонтам при отдельных значениях влажности [3]. Однако остается недостаточно ясной картина изменения реологического поведения почв при различном сельскохозяйственном использовании и на разных стадиях набухания. Одна и та же почва, при различной длительности увлажнения при реологических исследованиях может вести себя по-разному. Изучение реологических свойств является существенным дополнением к общепринятым методам исследования структурного состояния почв.

Реология почв

Реология - наука о течении и деформациях материальных тел, о качестве структурных связей, преобладающих в теле и об их прочностных свойствах[7]. Ко всем природным телам применимы основные понятия и законы реологии, в том числе и к почве – сухой, влажной, насыщенной водой, в любом ее состоянии. Течение дисперсного почвенного тела будет иметь свои особенности, связанные, прежде всего с тем, что при деформировании почвы почвенные частицы (микроагрегаты, агрегаты, ЭПЧ) будут взаимодействовать, тереться друг о друга. Поэтому большое значение будут иметь форма и наличие влаги вокруг частиц. Кроме того, на взаимоположение почвенных частиц основное влияние будут оказывать связи между этими частицами [4].

Типы связей и структур межчастичного взаимодействия

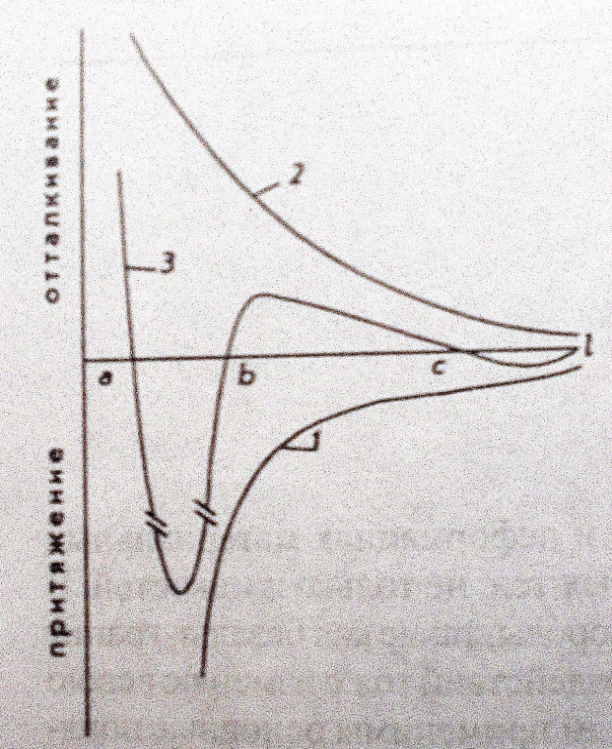

Соотношение сил притяжения и отталкивания между частицами представлено на рис.1.

Рис.1. Формирование «ближнего» (сильного, зона a - b) и «дальнего» (слабого, c) максимумов притяжения между дисперсными частицами (по Сергееву, 1971)

Нетрудно заметить, что по расстоянию от поверхности частицы (l) эти суммарные силы распределяются неодинаково. Силы отталкивания (кривая 2) убывают по экспоненциальному закону, а силы притяжения (кривая 1) – по закону, близкому к степенному. Различный характер распределения этих двух сил обуславливает формирование некоторых локальных максимумов притяжения между частицами. Это заметно по кривой, представляющей разность сил притяжения и отталкивания (кривая 3). На определенном расстоянии от поверхности частиц, изображенном на графике отрезком ab, располагается ближний и самый большой максимум сил притяжения – 1-ый потенциальный максимум притяжения. Имеется и 2-й максимум притяжения, расположенный далеко от поверхности частиц – это второй дальнодействующий максимум притяжения (точка с). Соответственно, если между частицами формируются связи за счет 1-го потенциального максимума, то формируются прочные, чрезвычайно устойчивые образования. Если же частицы образовали некоторую структуру за счет дальнодействующих сил притяжения, эта структура будет рыхлой, плохо агрегированной. Таким образом, взаимодействие частиц по типам «ближнего» и «дальнего» максимумов притяжения формирует соответствующие структурные образования. Это первый принцип оценки подверженности почвы реологическим явлениям [4].

Кроме энергии притяжения на характер движения частиц друг относительно друга будет влиять и тип контактов. В основном различают три типа контактов. Это коагуляционные, кристаллизационные и смешанного типа.

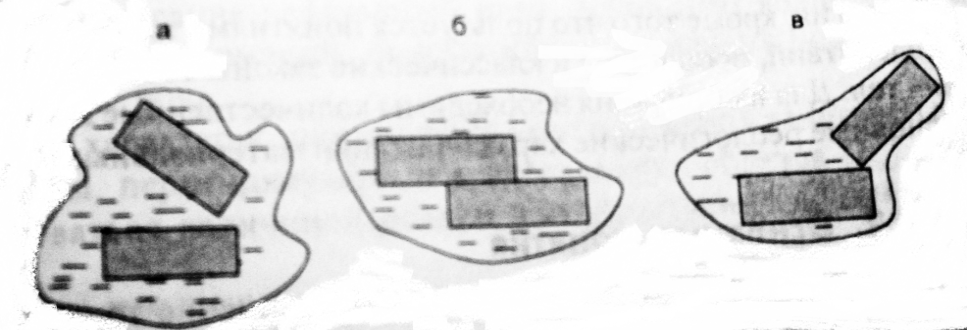

На схеме (Рис 2, а) представлено образование коагуляционных контактов, которые определяются наличием межчастичных пленок воды. Эти контакты позволяют частицам достаточно свободно двигаться друг относительно друга, формировать временные неустойчивые структуры, восстанавливая после механического воздействия. Впрочем, если эти контакты образованы ближними силами притяжения, они, безусловно, более прочные, лучше структурированы. Их прочность определяется поверхностными силами межмолекулярного взаимодействия.

Рис. 2. Схема образования различных типов межчастичных контактов: а – коагуляционного типа; б – кристаллизационного; в – смешанного типа

Контакты кристаллизационные – наиболее прочные контакты между частицами: частицы окружены общей пленкой воды, имеется заметная площадь контакта между двумя частицами, частицы практически неподвижны друг относительно друга (рис. 2, б). Такие системы будут прочными, слабонабухающими, устойчивыми к внешним нагрузкам.

И, наконец, контакты смешанного типа, представленные на рис. 2, в, занимают промежуточное положение, частицы лишь ограниченно подвижны друг относительно друга. Конечно, в реальных почвах представлены все три типа контактов преимущественно смешанного типа. В зависимости от гранулометрического состава, минералогического состава, состава органического вещества и других факторов доминируют те или иные. Оценка типа контактов – это второй принцип оценки реологического поведения почв.

Кроме того, на реологическое поведение будет оказывать влияние и форма частиц. Могут встречаться частицы весьма разнообразной формы [4].