- •1. Основные понятия предмета физики горных пород

- •2. Минералы

- •3. Горные породы

- •4. Нефтяные и газовые месторождения

- •5. Виды неоднородности строения нефтяных и газовых залежей

- •6. Коллекторские свойства горных пород

- •6.1 Типы пород-коллекторов

- •6.1.1 Пористость

- •6.1.1.1 Виды пористости

- •Коэффициенты пористости некоторых осадочных пород

- •6.1.2 Проницаемость

- •6.1.2.1 Линейная фильтрация нефти и газа в пористой среде

- •Размерность параметров уравнения Дарси в разных системах единиц

- •6.1.2.2 Радиальная фильтрация нефти и газа в пористой среде

- •6.1.2.3 Оценка проницаемости пласта, состоящего из нескольких пропластков различной проницаемости

- •6.1.2.4 Классификация проницаемых пород

- •6.1.2.5 Зависимость проницаемости от пористости

- •6.1.2.6 Виды проницаемости

- •6.1.2.7 Гранулометрический состав горных пород

- •Данные по распределению гранулометрического состава выносимого песка, отобранного из породоуловителей

- •7. Плотность пород

- •8. Трещиноватость пород

- •Характеристика пород по трещиноватости

- •9. Содержание воды в породах

- •10. Методы изучения состава и строения пород

- •11. Физико-технические параметры пород

- •Базовые физические свойства горных пород

- •12. Влияние минерального состава и строения пород на их свойства

- •13. Влияние внешних факторов на физические свойства пород

- •14. Напряжения и деформации в горных породах

- •15. Понятие о диаграмме деформирования

- •16. Упругие свойства горных пород

- •17. Распространение упругих колебаний в породах

- •18. Акустические характеристики пород

- •19. Действие упругих колебаний на горные породы

- •20. Теории прочности твердых тел

- •21. Влияние дефектов и минерального состава на прочность пород

- •22. Пластические свойства пород

- •Характеристики некоторых глинистых пород

- •23. Реологические свойства пород

- •Коэффициенты расслабления некоторых пород

- •24. Теплопроводность пород

- •Сравнение теплопроводностей монокристаллов и поликристаллов

- •Анизотропия теплопроводности пород

- •Тепловые свойства фаз, входящих в состав породы

- •25. Основные понятия электродинамики

- •26. Поляризация пород

- •27. Электропроводность горных пород

- •28. Естественные электрические поля в породах

- •29. Магнитные свойства пород

- •Рекомендуемая литература:

Характеристики некоторых глинистых пород

Таблица 22.1

Породы |

Удель-ный вес, гс/см2 |

Естественная влаж-ность, % |

Нижний предел пластичности |

Верхний предел пластичности |

Число пластич-ности |

Глина выветрелая |

2,67 |

28,2 |

23,8 |

83,3 |

50,5 |

Глина известковая, валунная |

2,63 |

16,8 |

13,5 |

42,0 |

28,5 |

Мел сенонский |

2,72 |

- |

18,8 |

22,7 |

3,9 |

С увеличением числа пластичности глин возрастает их сжимаемость и водонепроницаемость.

Пластичность скальных пород увеличивается с повышением температуры и всестороннего давления; количество дислокаций в породах при этом не изменяется, но значительно увеличивается их подвижность, что способствует пластической деформации. Породы, ведущие себя как хрупкие в обычных условиях, при повышенных давлениях и температурах приобретают явно выраженные пластические свойства. Это важно при разработке месторождений на больших глубинах. Например, способность к пластическим деформациям у известняков и алевролитов появляется уже при всесторонних давлениях около 500 кгс/см2, у ангидритов — около 1000 кгс/см2. Пластические деформации песчаника возможны при давлениях свыше 4000 ат.

Пластические деформации при больших всесторонних давлениях объясняются тем, что в этих условиях более легко могут проявиться внутризеренные движения и смещения, не приводящие к нарушению сплошности и возникновению трещиноватости, т. е. к разрушающим деформациям.

23. Реологические свойства пород

Под реологическими понимают свойства, характеризующие изменение всех механических характеристик породы при длительном воздействии на нее нагрузок, в том числе и нагрузок ниже предела упругости.

Одно из основных реологических свойств пород — ползучесть (крип) — явление постепенного роста деформации породы во времени при постоянном напряжении.

Внешне явление ползучести похоже на пластическое течение. Но последнее происходит только за пределами зоны упругости и при возрастающем напряжении, в то время как ползучесть может проявляться также при напряжениях, не превышающих предела упругости при достаточно длительном воздействии нагрузки.

Идеальная кривая изменения деформации породы при длительном воздействии нагрузки состоит из трех отрезков, соответствующих трем основным стадиям деформации (рис. 23.1):

I — обычному процессу мгновенной деформации в момент нагружения породы;

II — установившемуся состоянию пластического течения при постоянной нагрузке (ползучести);

III — стадии возрастания скорости деформации и наступления момента разрушения породы.

Рис. 23.1. График ползучести сапфира при температуре 1300°С

Для анализа явления ползучести можно воспользоваться моделью тела Максвелла.

Если не превышен предел упругости, то общая деформация ε породы в любой отрезок времени состоит из двух составляющих — упругой деформации εу и деформации ползучести εп:

![]() .

.

Скорость изменения деформации во времени:

![]() .

.

Ввиду

того что

![]() ,

а составляющая ползучести является

некоторой функцией напряжения:

,

а составляющая ползучести является

некоторой функцией напряжения:

![]() ,

,

![]() ,

,

где t0 — постоянная, имеющая размерность времени.

Это равенство называется уравнением ползучести. Если напряжения σ постоянны, то

![]() и

и ![]() .

.

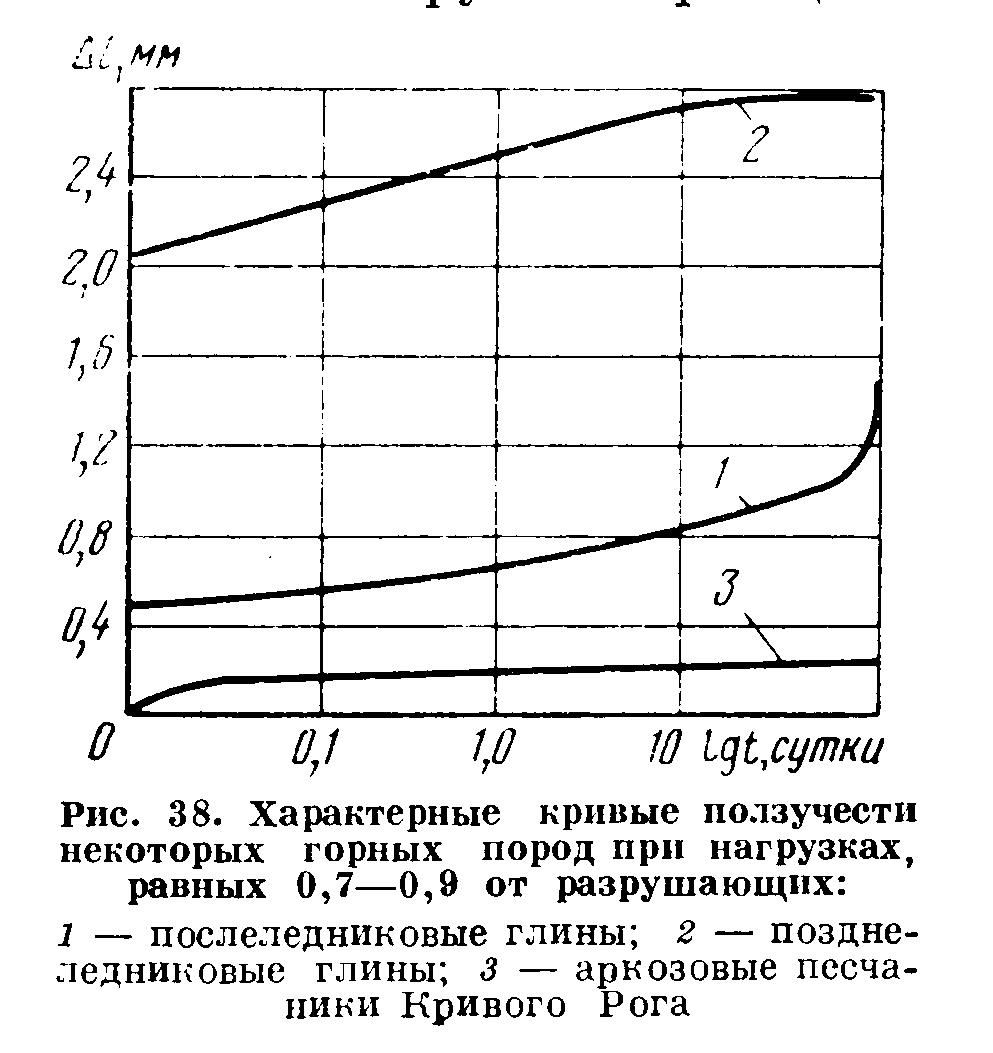

Связные породы (глины, аргиллиты, глинистые сланцы) обладают большим значением ползучести. Криворожские породы (кварцево-серицитовый сланец, гидрогематитовый роговик, аркозовый песчаник) обладают ползучестью, в среднем составляющей 20 — 35 % первоначальной мгновенной упругой деформации, причем наиболее значительные деформации происходят в течение первых 1,5 — 2 суток нагружения (рис. 23.2).

Рис. 23.2 Характерные кривые ползучести некоторых горных пород при нагрузках, равных 0,7-0,9 от разрушающих:

1 – послеледниковые глины; 2 – позднеледниковые глины; 3 – аркозовые песчаники Кривого Рога

Ползучесть

зависит от величины и направления

приложения нагрузки на породу. Наибольшие

деформации ползучести наблюдаются при

нагрузках, приложенных перпендикулярно

слоистости, причем отношение

![]() достигает 1,4.

достигает 1,4.

Явление, обратное ползучести, — постепенное снижение напряжений в породе при постоянной ее деформации — называется релаксацией напряжений. Релаксация представляет собой ползучесть при напряжении, которое уменьшается пропорционально нарастающей пластической деформации; упругие деформации, появившиеся в породе при первоначальном нагружении, постепенно переходят в пластические. В результате этого после снятия нагрузки образец не восстанавливает своей первоначальной формы, несмотря на то что исходные напряжения не превышают предел упругости породы.

При релаксации прирост деформаций во времени не происходит, поэтому предыдущее уравнение может быть написано как уравнение релаксационного процесса, если

![]()

Тогда ![]() или

или ![]() .

.

В этом уравнении показатель t0 равен времени, в течение которого напряжения в теле убывают в е раз, и называется периодом релаксации.

Период релаксации для большинства горных пород очень велик и поэтому для характеристики реологических свойств пород часто используют относительный показатель падения напряжения в породе R' за определенный период (неделя, месяц и т. д.):

![]() ,

,

где σ1 — напряжения в испытываемом образце в момент приложения нагрузки; σ2 — напряжения в образце по истечении определенного периода.

Рассмотрение ползучести и релаксации пород показывает, что существует общая закономерность изменения свойств пород со временем действия нагрузки — чем длительнее воздействие на породы нагрузки, тем слабее становятся упругие свойства пород, уменьшается предел упругости и тем сильнее проявляются их пластические свойства. Эта закономерность имеет весьма существенное значение, так как при разработке месторождений можно встретиться с самыми различными по длительности процессами воздействия нагрузок на породы, начиная от мгновенных (взрывание, откалывание, дробление) и кончая нагрузками, продолжающимися в течение нескольких лет (нагрузки на целики и кровлю подземных выработок, устойчивость отвалов и бортов карьеров).

Если длительность приложения нагрузки становится сравнимой с периодом релаксации породы, то порода приобретает пластические свойства. В результате этого возникают оползневые и просадочные явления, нежелательные перераспределения напряжений в массиве вследствие горного давления и разрушение целиков, выработок и т. д.

В горном деле ползучесть входит как одна из составных частей в понятие «пучение» - выпирание породы в подземные горные выработки без значительных нарушений ее сплошности. В понятие «пучение» входят набухание пород под влиянием влаги, увеличение объема вследствие химических реакций и от выделения газов, выдавливание сыпучих пород горным давлением и пластические деформации пород. Так как пластическую породу окружают массивы, то естественно, что ее деформация происходит в сторону выработки. Наиболее значительно пучению подвержены глины, глинистые сланцы, аргиллиты; на больших глубинах пучат также песчанистые сланцы, мергели, угли.

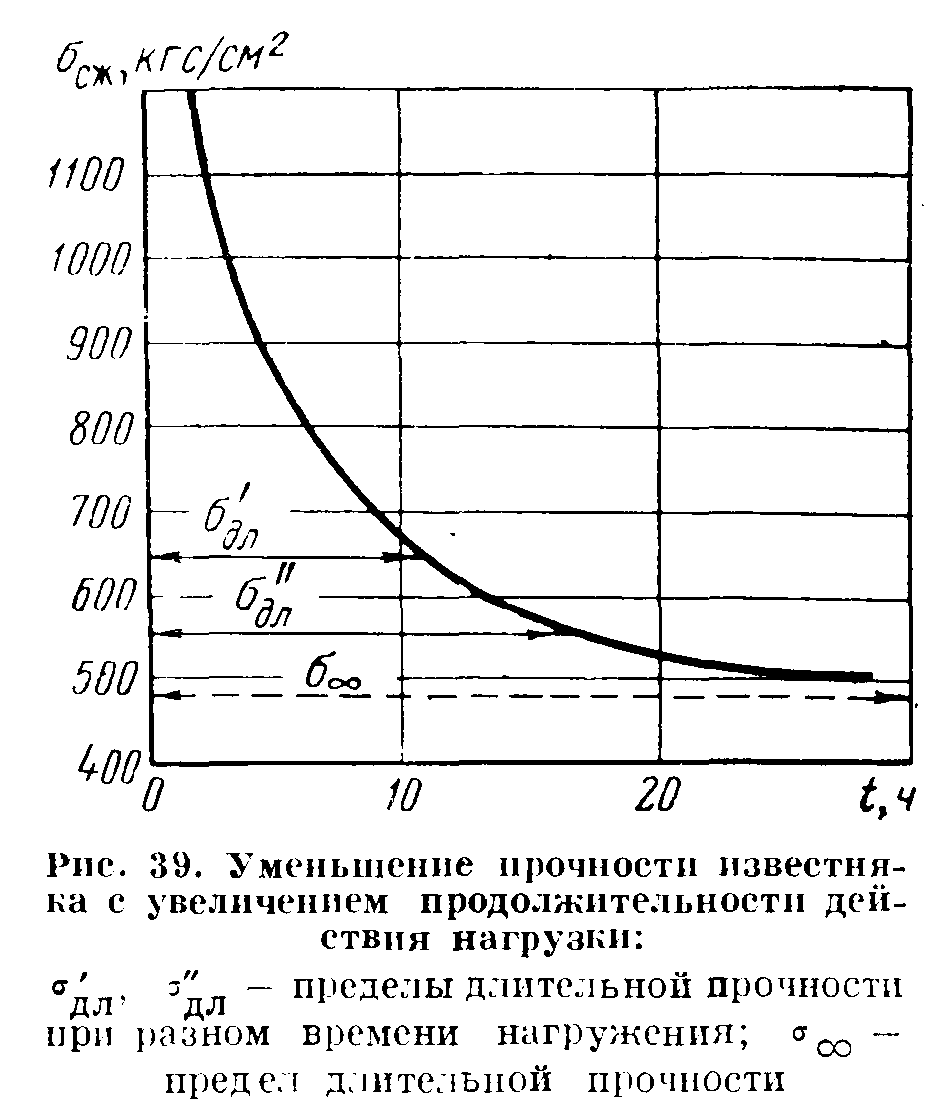

При длительном воздействии напряжений происходит постепенное снижение прочности горных пород (рис. 23.3).

В этом

случае используют понятие «длительная

(текущая) прочность». Нагрузка с

увеличением времени воздействия

уменьшается по определенной кривой,

ассимптотически приближаясь к некоторому

предельному значению, называемому

пределом длительной прочности

![]() .

.

Рис. 23.3 Уменьшение прочности известняка с увеличением продолжительности действия нагрузки:

σ’дл, σ’’дл - пределы длительной прочности при разном времени нагружения; - предел длительности прочности

Длительная

прочность

![]() значительно меньше стандартной прочности:

значительно меньше стандартной прочности:

![]() ,

,

где σ0 — прочность породы при мгновенном нагружении; А — константа, характеризующая стойкость породы; t — время приложения нагрузки.

Для

некоторых глин и мергелей Курской

магнитной аномалии

![]() ,

для большинства других пород предел

длительной прочности

,

для большинства других пород предел

длительной прочности

![]() .

.

Модуль

упругости при длительном воздействии

нагрузок

![]() также

меньше Е.

Обычно

также

меньше Е.

Обычно

![]() .

.

Уменьшение прочности горной породы при увеличении времени воздействия нагрузки на практике характеризуется коэффициентом, равным отношению предела прочности на сжатие к некоторому значению длительной прочности (табл. 23.1).