- •Железобетонные конструкции Лабораторная работа № 1

- •Определение кубиковой прочности (класса бетона по прочности на сжатие в)

- •Прочность каждого образца

- •Определение призменной прочности бетона Rb и начального модуля упругости Eb

- •1.3. Испытание арматурной стали

- •Железобетонные конструкции Лабораторные работы №2, №3. «Испытание балки на прочность».

- •Общая часть

- •Лабораторная работа № 2. «Испытания балки на прочность по нормальному сечению».

- •2.1 Теоретический расчет балки.

- •2.2 Сравнение опытных и теоретических данных.

- •Лабораторная работа №3 "Испытание балки на прочность по наклонному сечению"

- •3.1 Теоретический расчёт балки.

- •3.1.1 Определение разрушающей поперечной силы, воспринимаемой хомутами и бетоном сжатой зоны .

- •3.1.2. Определение теоретической поперечной силы при появлении первых наклонных трещин .

- •3.2. Порядок проведения испытаний.

- •Лабораторная работа №4

- •Конструкция образца, схема загружения.

- •Литература

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное агентство по образованию

Иркутский Государственный Технический Университет

Железобетонные конструкции

Методические указания к лабораторным работам для студентов специальности 2903 “Промышленное и гражданское строительство”

Издательство

Иркутского государственного технического университета

Иркутск 2005

Железобетонные конструкции. Методические указания к лабораторным работам для студентов специальности 2903 “Промышленное и гражданское строительство“.

Составитель Ю. Г. Бусаргин – Иркутск, 2005. –

Приведена методика определения физико-механических характеристик материалов, испытания изгибаемых и внецентренно сжатых элементов, теоретический расчёт испытываемых образцов.

Указания составлены на основании СНиП 2.03.01-84 с учётом требований ГОСТ [4,5,7,8,9]

Может быть использована для студентов всех строительных специальностей.

Библиография ; Иллюстрации ; Таблицы ; Рисунки

Рецензенты: Кандидат техн. наук, доцент Паршин В. М.

Кандидат техн. наук, доцент Левченко Е. А.

Введение

Задачей выполнения лабораторных работ является приобретение студентами навыков в испытаниях образцов и натурных конструкций с целью установления физико-механических характеристик материалов, а также эксплуатационных качеств некоторых видов конструкций.

В процессе испытаний студенты усваивают методику их проведения, знакомятся с приборами и обрабатывают полученные данные. Выясненная действительная работа конструкций под нагрузкой позволяет сравнивать экспериментальные и теоретические характеристики и, таким образом, судить о надёжности принятого нормами расчётного аппарата.

Для выполнения работ изготавливаются соответствующие лабораторные образцы из бетона одного состава.

Материалы испытаний оформляются студентами в виде отчёта отдельно по каждой работе и представляются преподавателю к защите. Результатом защиты является оценка “зачтено ” или “не зачтено”. В последнем случае студент считается не выполнившим учётный план.

Титульный лист каждой работы дан в приложении 1.

Краткие указания по методике проведения работ.

К выполнению работ допускаются студенты, ознакомленные предварительно с данными указаниями, испытательными механизмами и приборами и прошедшие инструктаж по технике безопасности.

Перед испытаниями производится контрольный обмер конструкции, фиксируются фактические размеры, отмечаются имеющиеся дефекты, отклонения от проекта и т.п.

Исходя из фактических прочностных и геометрических характеристик производится определение теоретических значений различных величин.

Результаты испытаний, показания приборов и результаты обработки этих показаний фиксируются в соответствующих журналах лабораторных работ (см. приложение 2).

Железобетонные конструкции Лабораторная работа № 1

“Определение физико-механических характеристик материалов”.

Вводная часть

В работе № 1 предполагается определение основных характеристик бетона и арматуры, а именно:

кубиковой прочности бетона R (класс бетона В);

призменной прочности бетона Rb;

начального модуля упругости бетона Eb;

коэффициента поперечной деформации бетона µ - коэффициента Пуассона (выполняется как спецзадание);

предела текучести (σy) и временного сопротивления (σu) арматуры;

относительного удлинения ε% арматуры при разрыве;

ориентировочного расчётного сопротивления арматуры Rs.

Определение кубиковой прочности (класса бетона по прочности на сжатие в)

Определение данной характеристики производится на образцах-кубиках с ребром 15 см. При испытании образцов других размеров (с ребром 10 или 20 см.) к результатам следует вводить поправочный коэффициент “К”, учитывающий масштабный фактор (при размерах ребра 10 см. К ≈ 0,90; при 20 см. К ≈ 1,1).

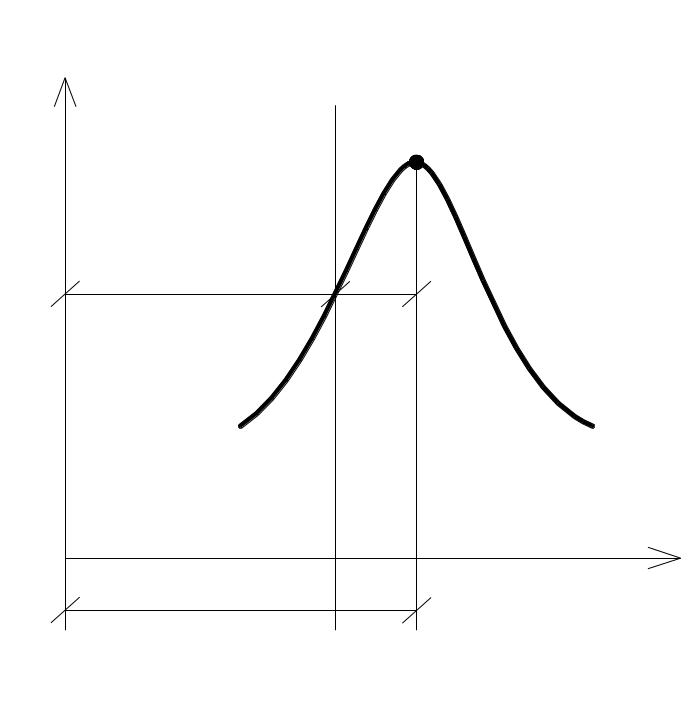

Теоретически величина В, как и многие другие, устанавливается при значительном количестве испытываемых образцов (из бетона одного состава) с тем, чтобы иметь возможность построить кривую нормального распределения Гаусса (рис.1.1) в осях n (число случаев) и Rn (прочность). Нормативное значение кубиковой прочности

Rn

=

![]() –

χσ,

где

–

χσ,

где

![]() -

среднее значение прочности, МПа;

-

среднее значение прочности, МПа;

χ - коэффициент Стьюдента

σ - среднеквадратичное отклонение, МПа. Подробнее см.[10]

Рис. 1.1

Практически в данной работе испытываются три образца, поэтому построение кривой по рис. 1 невозможно и основной целью является ознакомление студентов с методикой проведения испытаний и обработкой данных.

Испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ – 10180-90,1497-02.

Образец центрируется по геометрической оси на опорной плите пресса.

При стандартном кубике с ребром 15 см. интенсивность нагружения должна соответствовать росту напряжений в 0,3 : 0,4 МПа/сек ( т.е. 6,75 – 9 КН/сек по силоизмерительной шкале). При кубике с ребром 10 см., как принято в лаборатории испытания конструкций ИрГТУ, - 3:4 КН/сек.

Прочность каждого образца

![]() где:

где:

Pu – разрушающая нагрузка, кН;

Ab, min – минимальная фактическая площадь, см2;

K – переводной коэффициент от испытываемого куба к стандартному (эталонному) с ребром 15 см(см. выше).

Кубиковая прочность вычисляется как среднее арифметическое её значение в серии из 3 и более образцов, т.е.

,

где n – число кубов.

,

где n – число кубов.

Если наименьший результат испытания одного из кубиков отличается от соседнего большего показания более чем на 15%, результат отбрасывается. Если соседний больший показатель отличается от последующего большего также на 15% - вся серия бракуется.

Определение призменной прочности бетона Rb и начального модуля упругости Eb

Основной прочностной характеристикой бетона является его призменная прочность Rb, фигурирующая в большинстве расчётных формул.

Известно, что на прочностные показатели любого материала существенное влияние оказывает масштабный фактор – чем меньше размер образца, тем больше относительная прочность материала, из которого этот образец выполнен.

Кубиковая прочность бетона, которая определялась в п. 1.1 данных указаний, является важной характеристикой прочностных качеств бетона, но не основной.

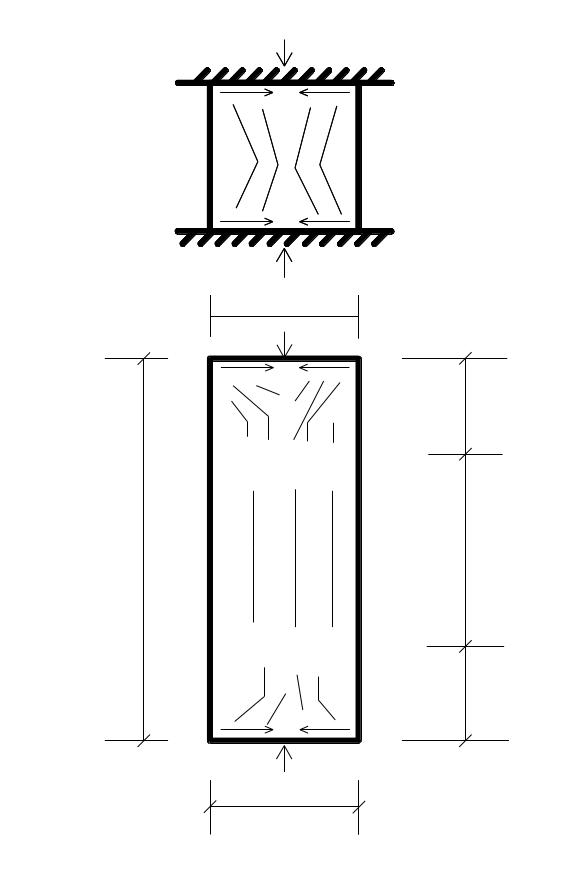

При испытаниях “кубика” на картину трещинообразования (рис. 1.2 а) сказываются силы трения между бетоном и “щеками” пресса, за счёт чего в центре образуется ядро уплотнения с объёмным напряжённым состоянием бетона, при котором его прочность существенно выше. В реальных конструкциях такие “сдерживающие” силы τ отсутствуют (во всех элементах при h/b > 4. т.е. колоннах, сжатых элементах ферм, и т. д.), поэтому для установления более достоверной “средней” прочности бетона в качестве образца принимается призма с размером основания “b” и высотой hп = 4b таким образом, чтобы средняя зона в пределах 2/4 hп была свободна от влияния сил трения, т.е. не сдерживалась касательными напряжениями τ (рис. 1.2 б).

Рис.1.2

Порядок выполнения работы

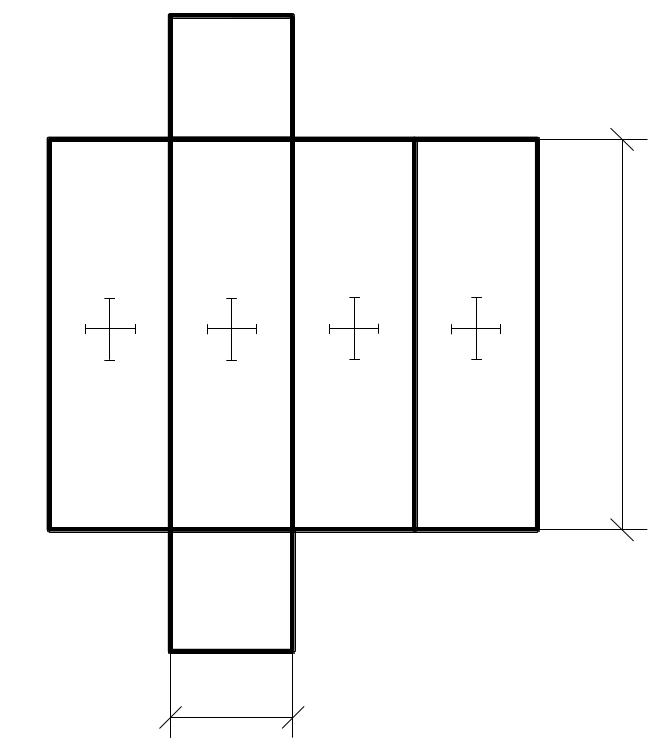

Опытный образец – призма (рис 1.2) – центрируется по геометрической оси на опорной плите пресса и оснащается измерителями деформаций различного вида (тензодатчиками “Т”, индикаторами часового типа ”И”, и т. д.) с определённой ценой деления и фиксированной базой измерений. (рис 1.3)

В простейшем случае устанавливаются четыре индикатора И1 - И4 на гранях призмы на базе 200 мм и (при необходимости установления коэффициента Пуассона) четыре деформометра Т1 – Т4 с базой 50 мм в середине призмы поперёк её оси.

Схема установки приборов при испытании

Рис 1.3

При необходимости центрирования призмы по физической оси (по заданию руководителя) это можно осуществить, используя показания индикаторов И1: И4. Обычно такая необходимость возникает при испытаниях в научных целях, при учебных испытаниях этого не требуется.

Предварительно перед фиксацией показаний приборов призму “обжимают” нагрузкой в пределах 2 – 5% от ожидаемой разрушающей Pu, которая устанавливается пробными испытаниями аналогичной призмы (без установки приборов) или принимается равной 0,75 Ab∙B, где В – класс бетона по результатам испытания кубиков (при бетоне того же состава).

В дальнейшем испытания производят в следующей последовательности:

нагружение ступенями по 0,1 Pu до нагрузки 0,6 Pu со сбросом на каждой ступени до 0,05 Pu; (начиная со ступени 0,7 Pu, разгрузку не производят);

с нагрузки 0,8 Pu величину последующих ступеней уменьшают до 0,05 Pu и доводят призму до разрушения. На этой же ступени (0,8 Pu) следует снять приборы во избежание их поломки.

На каждой ступени нагрузки и разгрузки фиксируются показания приборов и заносятся в таблицы испытаний (примеры которых даны в табл.1,2 приложение 2).

Отсчёты производятся сразу после подъёма нагрузки на очередную ступень, после выдержки под начальной нагрузкой, т.е. дважды в каждом фиксированном положении.

Призменная прочность вычисляется как частное от деления величины разрушающей нагрузки на фактическую минимальную площадь:

![]()

Начальный модуль упругости устанавливается

в интервале нагрузки от 0,05 Pu

до (0,3 : 0,4) Pu.

Следует иметь в виду, что истинная

деформация вдоль физической оси

устанавливается как полусумма показаний

![]() .

.

Начальный модуль упругости

![]() ,

где:

,

где:

∆σb – приращение напряжений в МПа при увеличении нагрузки от 0,05 Pu до (0,3 : 0,4) Pu;

∆εb – разность между относительной деформацией, измеренной после выдержки под нагрузкой (0,3 : 0,4) Pu , и остаточной деформацией, измеренной после сброса нагрузки и выдержки на ступени 0,05 Pu. Подсчёт Eb ведётся с точностью до 100 МПа.

Пользуясь полученными данными, следует построить график зависимости σb- εb.

При необходимости установления коэффициента поперечной деформации (коэффициент Пуассона) μ, фиксация поперечных деформаций деформометрами Т1: Т4 производится на тех же этапах, что и показания индикаторов И1: И4. Показания Д1: Д4 также берутся как полусумма показаний противолежащих приборов.

![]() ,

где:

,

где:

εb пр – продольные относительные деформации

εb поп – поперечные относительные деформации.