- •1. Кинематика контактных систем

- •Принцип действия Дроссельный магнитный усилитель

- •Магнитный усилитель с самонасыщением

- •Применение

- •9.Нагревание, охлаждение и вентиляция тэд

- •10. Магнитное дугогашение.

- •21. Что называется коэффициентом регулирования возбуждения и как его величина влияет на тяговую характеристику эпс и установившуюся скорость движения поезда?

- •22. Назначение, условия работы и классификация тяговых аппаратов эпс переменного тока.

- •23. Как изменяются ток, напряжение, и сила тяги тэд от начала движения до максимальной скорости движения.

- •24.Устройство и работа контакторов.

- •26.Классификация эпс. Основные параметры и структурная схема.

- •27. Гидравлические гасители.

- •28. Какая составляющая сопротивлению движения поезда зависит от скорости его движения.

- •29.Внешняя и регулировочная характеристика тягового выпрямителя.

- •30.Как влияет величина напряжения питания отнесенная к одному тяговому электродвигателю, на скорость движения.

- •37. Системы электрического торможения эпс переменного тока.

- •38. Контакты и контактные элементы тяговых аппаратов. Нагревание контактов тяговых аппаратов.

- •39. Конструкция тэд . Принципы расчета основных узлов тэд(коллектор, валы и подшипники)

- •41. Особенности электрической дуги переменного тока.

- •42. Компенсация реактивной эдс в тяговых двигателях.

- •44. Внешняя и регулировочная характеристики тягового выпрямителя. Расчет пусковых ступеней эпс переменного тока.

- •45. Устройство и работа токоприемника. Нажатие токоприемника на контактную сеть .

- •48. Способы повышения потенциальной устойчивости электрических машин.

28. Какая составляющая сопротивлению движения поезда зависит от скорости его движения.

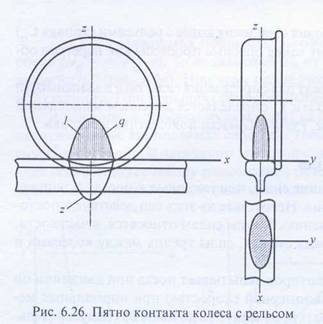

Одной из составляющих основного сопротивления является сопротивление от качения колес по рельсам. Вследствие упругости бандажной и рельсовой стали, а также из-за больших давлений, передаваемых от колеса на рельс, касание колеса с рельсом происходит не в точке, а по небольшой контактной площадке, имеющей форму эллипса (рис. 6.26). На этом рисунке также показаны кривые распределения удельных давлений на опорной поверхности бандажа 1 и рельса 2.

При движении колеса оно гонит по рельсу упругую волну. Все это вызывает относительные перемещения колеса и рельса, а также рельса, шпал и балласта, сопровождаемые трением, что создает сопротивление движению. Профиль поверхности катания колеса имеет конусную форму, что приводит к проскальзыванию колес по рельсам при качении и к появлению сил трения, вызывающих сопротивление движению. Силы трения между колесом и рельсом возникают также и при поперечном перемещении колесных пар в рельсовой колее, что происходит постоянно из-за виляния колесной пары. Наличие на пути стыков между рельсами также вызывает появление сопротивления движению. При качении колеса по рельсу вблизи стыка, конец рельса, на котором находится колесо, прогибается. Колесо набегает на свободный конец соседнего рельса и ударяет о него, что увеличивает сопротивление. На бесстыковом пути сопротивление движению подвижного состава уменьшается в пределах от 4 до 16 % в зависимости от скорости движения и осевой нагрузки. Это дает возможность либо увеличить скорость движения на 2—3 %, либо получить экономию топлива или электроэнергии на 3—4 %. На движущийся поезд оказывает также воздействие окружающая воздушная среда. Она вызывает постоянно действующее аэродинамическое сопротивление движению. Лобовая поверхность локомотива подвергается давлению воздуха, а у боковых поверхностей поезда в целом и у тыловой части последнего вагона возникает разрежение и происходит завихрение воздуха. Кроме того, существует трение между воздухом и поверхностями поезда. Все эти факторы и создают аэродинамическое сопротивление. Многочисленные испытания макетов локомотивов и вагонов в аэродинамических трубах показали, что величина аэродинамического сопротивления пропорциональна квадрату скорости поезда и в значительной степени зависит от степени обтекаемости локомотивов и вагонов. Идеально обтекаемой формой считается форма падающей капли. Именно поэтому такая форма придается скоростным поездам

29.Внешняя и регулировочная характеристика тягового выпрямителя.

30.Как влияет величина напряжения питания отнесенная к одному тяговому электродвигателю, на скорость движения.

34.

Определить расчетный коэффициент

сцепления электровоза переменного

тока ВЛ80К при v=30 .

.

35. Образование тормозной силы. Режим торможения.

Для торможения подвижного состава к нему должны быть приложены внешние силы от неподвижных рельсов.

Таким образом, колесо в точке его сцепления с рельсом катится по нему вперед и с такой же скоростью вращается обратно. Это означает, что в точке О1 сила трения отсутствует, а действует только сила сцепления, которая образуется за счет взаимодействия микроскопических неровностей на поверхностях колеса и рельса, а такжеза счет сил молекулярного притяжения, возникающих под действием нагрузки q, значение которой достигает 15 кгс/см2. Теперь рассмотрим силовые процессы, происходящие после прижатия колодки к катящемуся колесу (рис 1.2). Нажатие на вращающееся колесо колодки с силой К вызывает появление силы трения Т между колодкой и колесом, которая действует от колодки на колесо против его вращения, т. е. стремится остановить это вращение. Тормозить поступательное движение поезда сила трения Т не может, так как это внутренняя сила по отношению к поезду - колодка является частью самого поезда и движется вместе с ним.

Однако под действием внутренней силы Т колесо начинает «цепляться» за рельс в точке контакта О1. Возникает сила сцепления колеса с рельсом В, равная по величине силе Т. Сила В стремится утащить рельс за собой (сдвинуть его по ходу движения поезда). Так как рельс прикреплен к шпалам, то он остается неподвижным (в путевом хозяйстве хорошо известно явление угона рельсов под действием сил сцепления В). Особенно интенсивно угон рельсов происходит в местах, где обычно производится служебное торможение поездов. В свою очередь, неподвижный рельс тормозит катящееся по нему колесо с силой Вт, являющейся реакцией рельса на силу В. Сила Вт является внешней силой по отношению к поезду и направлена против направления его движения, поэтому она является тормозной силой.

Тормозная сила выполняет еще одну важную функцию: являясь реакцией рельса на силу Т и направленная по направлению вращения катящегося колеса, она уравновешивает эту силу тренияТ, заставляя колесо продолжать вращение, препятствуя переходу колесной пары на юз.

Итак, колодки прижимаются к колесам для того, чтобы возникшая сила трения Т вызывала появление равной ей внешней силы Вт, которая, будучи направленной по вращению колеса, препятствует переходу его на юз и в то же время, имея направление против движения поезда, тормозит его. Чтобы облегчить представление этой картины, достаточно мысленно приподнять тормозимые колесные пары над рельсами, и тогда станет ясно, что колесные пары, потеряв сцепление с рельсами, под действием сил трения Т сразу прекратят вращение, но сам поезд будет продолжать движение вперед. Точно так же торможение самолетов колесами их шасси возможно только после приземления на посадочную полосу.

Для регулирования скорости движения поезда и его остановки применяют три основных вида торможения с использованием пневматических тормозов поезда: ступенчатое, полное служебное и экстренное. Снижение давления при этом оценивают по давлению в уравнительном резервуаре и контролируют с помощью манометра тормозной магистрали. Необходимым условием при всех видах торможения является выключение контроллера локомотива. Кроме пневматического торможения, для регулирования скорости и остановки поезда применяют электрическое (реостатное и рекуперативное) при наличии его на тяговом подвижном составе. Ступенчатое торможение. После выключения контроллера машинист снижает давление в уравнительном резервуаре и тормозной магистрали пассажирских и электропоездов на 0,3-0,5 кгс/см2, а в длинносоставных и сдвоенных поездах, более половины вагонов которых оборудованы скородействующими тройными клапанами, - на 0,7-0,8 кгс/см2. В грузовых поездах при первой ступени торможения давление в тормозной магистрали снижается на 0,6-0,7 кгс/см2, в порожних - на 0,5-0,6 кгс/см2, а в случаях, если поезд следует по затяжным спускам, - на 0,7-0,8 кгс/см2. На равнинном пути со спуском до 8 %0 при следовании на зеленый огонь светофора или по свободному перегону разрешается в первую ступень торможения (кроме проверки действия автотормозов) снижать давление на 0,3- 0,5 кгс/см2. В зимний период при низких температурах и снегопадах первую ступень торможения следует производить снижением давления в грузовых груженых поездах на 0,8-0,9 кгс/см2, в порожних на 0,6-0,7 кгс/см2, пассажирских нормальной длины на 0,5-0,6 кгс/см2. Усиление торможения грузового поезда производят ступенью 0,5-1,0 кгс/см2. При электропневматических тормозах первую ступень служебного торможения выполняют, перемещая ручку крана машиниста в тормозное положение до тех пор, пока давление в тормозных цилиндрах локомотива или головного вагона электропоезда не достигнет 0,8-1,5 кгс/см2 (в зависимости от скорости движения и крутизны спуска). Последняя ступень выполняется по необходимости до полного служебного торможения.

Полное служебное торможение. Этот вид торможения применяют в исключительных случаях при необходимости остановки поезда или снижения его скорости на расстоянии, меньшем того, на котором осуществляется ступенчатое торможение. Для этого машинист снижает давление в уравнительном резервуаре (тормозной магистрали) за один прием на 1,5-1,7 кгс/см2, но не более чем на 2,0 кгс/см2. Предварительно приводят в действие вспомогательный тормоз локомотива и подают песок под колеса. Полное служебное торможение (рис. 27) используется главным образом при необходимости остановить поезд или в тех случаях, когда ступенчатое торможение не обеспечивает требуемого снижения скорости движения поезда. Экстренное торможение. Его применяют во всех поездах и на любом профиле пути в тех случаях, когда дальнейшему движению грозит опасность и требуется остановить поезд. Выполняют это торможение, переводя ручку крана машиниста в положение экстренног торможения; при двойной тяге в случае необходимости использую комбинированный кран второго локомотива. После перевода ручку крана машиниста или комбинированного крана в положение экстренного торможения машинист должен привести в действие песочницу и вспомогательный тормоз локомотива и выключить тяговые двигатели. Для обеспечения наибольшей эффективности торможения ручку крана машиниста или комбинированного крана необходимо оставлять в положении экстренного торможения, а ручку крана вспомогательного тормоза - в крайнем тормозном положении до полной остановки поезда. Процессы, происходящие при экстренном торможении, пояснены кривыми. Экстренное торможение может быть вызвано также открытием стоп-крана, обрывом или разъединением соединительных рукавов тормозной магистрали, а также срабатыванием автостопа. В этих случаях необходимо немедленно произвести экстренное торможение краном машиниста, а затем отключить тяговые двигатели, привести в действие песочницу и вспомогательный тормоз локомотива.

36. Номинальная мощность двигателя равна 850 кВт, номинальная скорость движения 40 . КПД передачи ɳ= 0,9. Определить номинальную силу тяги развиваемой одной колесной парой.