- •Содержание

- •Аннотация

- •Введение

- •Формирование толерантной личности в поликультурной образовательной среде как проблема исследования

- •1.1. Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме формирования толерантной личности

- •1.2 Сущность и содержание понятия толерантная личность

- •1.3. Анализ практики по формированию толерантности как личностного качества в условиях поликультурной образовательной среды

- •Вывод по главе

- •2.Обоснование модели формирования толерантной личности в поликультурной образовательной среде

- •2.1. Характеристика модели формирования толерантной личности в поликультурной образовательной среде

- •Социально-педагогическая модель формирования толерантной личности в поликультурной образовательной среде.

- •2.2. Критерии оценки эффективности формирования толерантной личности в поликультурной образовательной среде

- •2.3. Программа опытно- экспериментальной работы по формированию толерантной личности в поликультурной образовательной среде

- •Программа опытно - экспериментально работы по формированию толерантной личности подростков в поликультурной образовательной среде

- •Выводы по главе:

- •3.Социально – педагогические условия повышения эффективности формирования толерантной личности в поликультурной образовательной среде

- •3.1 Реализация программы «Школа толерантности»

- •3.2 Реализация программы «Развитие толерантной культуры социального педагога»

- •Поведенческий этап Развитие навыков толерантного взаимодействия

- •3.3. Организация совместной деятельности социальных педагогов и учеников по формированию толерантной личности подростков в условиях поликультурной образовательной среде

- •Заключение

- •Список использованной литературы

1.3. Анализ практики по формированию толерантности как личностного качества в условиях поликультурной образовательной среды

Анализ реализуемой практики по формированию этнической толерантности как личностного качества проводился по следующим направлениям:

Определения базы исследования.

Определения состава контрольной и экспериментальной групп.

Выбор методов и методик, направленных на выявление уровней этнической толерантности как личностного качества у подростков: модифицированная и адаптированная шкала интолерантности позволяющая изучить установки и мнения по отношению к людям другой национальности (K.Liebkind, L.McAlister, 1999) [Приложение 10]; модифицированный вариант чувства, испытываемые в связи с этнической принадлежностью свободного описания для диагностики валентности стериатипа - чувства, испытываемые в связи с этнической принадлежностью [Приложение 9]; анкетирование, целью которого было выявить опыт общения респондентов с представителями этнических групп, упражнение «Пять качеств», тестирование, диагностические контрольные работы, собеседование, опрос, педагогический эксперимент, статистические методы обработки данных исследования, изучение и анализ передового социально-педагогического опыта.

Базой исследования является ГОУ Центр образования «Школа здоровья» № 1804 «Кожухово» г. Москвы. Респондентами являются 50 учеников 9 «А» и 9 «Г» классов. В контрольную (9 «Г») и экспериментальную (9 «А») группы входили по 25 учащихся.

В экспериментальном классе обучается 13 девочек и 12 мальчиков в возрасте от 14 до 16 лет, из них 10 русских, 4 армянина, 2 грузин, 1 ингуш, 2 тата (горские евреи), 1 азербайджан, 3 украинца, 2 учащихся из семей, где родители разных национальностей.

В контрольной группе обучаются 15 девочек и 10 мальчиков в возрасте от 15 до 16 лет, из них 14 русских, 2 армянин, 1 грузин, 1 белорус, 1 бурятка, 2 азербайджана, 4 учащихся из семей, где родители разных национальностей.

Таким образом, видно, что классы имеют схожий национальный состав, учащиеся находятся в одной возрастной группы и количество мальчиков и девочек также примерно равны.

Реализация данных методов и методик позволила получить следующие результаты.

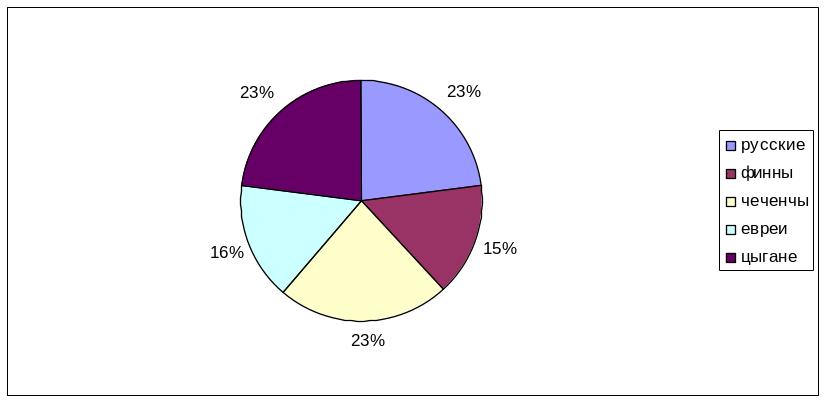

Диаграмма № 1

Полярность стереотипов в контрольной группе.

Полярность стереотипов (приписывание своей группе позитивных качеств, а другим группам - преимущественно негативных) у подростков, как в контрольной, так и в экспериментальной группе выражена неярко. В описании групп в контрольном классе: русских подростки используют 23% негативных характеристик, финнов - 15%, чеченцев - 23%, евреев - 16%, цыган - 23%.

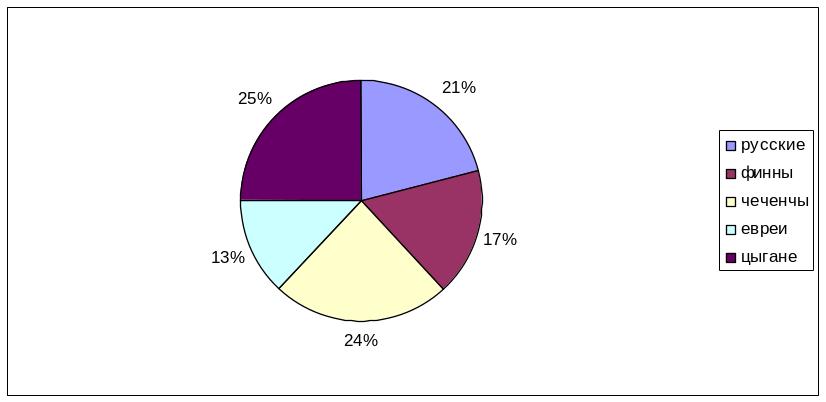

В экспериментальном классе: русских подростки используют 23% негативных характеристик, финнов - 17%, чеченцев - 24%, евреев - 13%, цыган - 25%

Диаграмма №2

Полярность

стереотипов в экспериментальной группе.

Полярность

стереотипов в экспериментальной группе.

Рассмотрим содержание и валентность этнических авто - и гетеростереотипов подростков более подробно. Стереотип русского является наиболее согласованным по сравнению с образами других групп. Автостереотип окрашен позитивно. 67% всех названных качеств положительные (умный, добрый, смелый и пр.), 21% отрицательных характеристик (ленивый, безответственный, неорганизованный) и 12% нейтральных описаний (общинный, коллективист). В стереотипе финна у подростков преобладают позитивные характеристики - 41% всех названных качеств (добрый, трудолюбивый); 29% -отрицательных (жадный, толстый) и 30% нейтральных (спокойный, медлительный).

В образе чеченца преобладают отрицательные характеристики - 44% из всех названных (агрессивный, грубый, мстительный, опасный); меньше положительных качеств - 30% (веселый, гостеприимный) и 26% нейтральных (торговец).

Стереотип еврея является согласованным, с преобладанием позитивных качеств - 40% (умный, сообразительный, верующий), 31% негативных (хитрый, скупой, жадный) и 29% нейтральных характеристик.

Из всех названных характеристик цыгана 55% отрицательных при 23% положительных и 22% нейтральных.

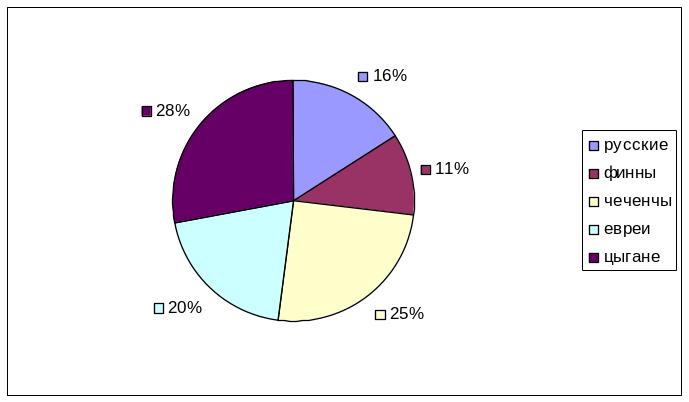

Диаграмма №3

Полярность стереотипов у социальных педагогов.

После опроса социальных педагогов получены следующие результаты: русские используют 16% негативных характеристик, финнов - 11%, чеченцев - 25%, евреев - 20%, цыган - 28%.

В стереотипе русского 52% всех названных качеств положительные, 25% отрицательных характеристик и 23% нейтральных описаний.

В стереотипе финна доминируют нейтральные характеристики - 39%; 30% - отрицательные и 31% позитивные.

В образе чеченца превалируют отрицательные характеристики - 47% из всех названных; меньше положительных качеств - 36% и 17% нейтральных.

Стереотип еврея является слаженным, с преобладанием позитивных качеств - 38%, 34% негативных и 28% нейтральных характеристик.

Из всех названных характеристик цыгана 60% отрицательных, 23% положительных и 17% нейтральных.

Таким образом, подростки из обоих классов демонстрируют позитивно окрашенный автостереотип, позитивно окрашенные стереотипы русского, финна, еврея и отрицательные стереотипы чеченца и цыгана.

Социальная дистанция измерялась с использованием модифицированного варианта методики Э.Богардуса для подростков на основе шкалы, разработанной О.Л.Романовой [Приложение 8]. Респонденту предлагалось согласиться или не согласиться с тем, чтобы представители перечисленных этнических групп были бы членами его семьи, друзьями, учились бы вместе, были бы соседями по дому, жили бы в одном городе, были бы гражданами страны. Измерялась величина социальной дистанции по отношению к тем же этническим группам: финнам, чеченцам, цыганам и евреям. Также вычислялся показатель общей социальной дистанции - усредненная величина дистанции ко всем группам - демонстрирующий обобщенную степень дистанцированности от «других» этнических групп.

Показатель общей социальной дистанции у подростков средний: 7,24 балла из 21 возможных. Различается социальная дистанция по отношению к названным в исследовании этническим группам.

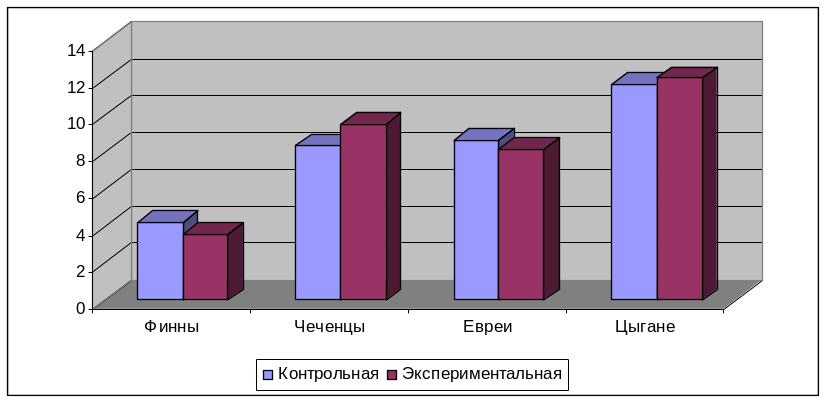

Диаграмма №4

Социальная дистанция в контрольной и экспериментальной группах.

Дистанции по отношению к финнам у подростков - 3,57, что говорит о том, что в качестве друзей или даже одноклассников представителей данной крупны респонденты предпочли бы ни видеть.

Степень приемлемости представителей остальных названных в исследовании этнических групп (грузин, евреев и цыган) у респондентов значимо ниже. Так, подростки демонстрируют достаточно высокую социальную дистанцию по отношению к евреям - 8,21. Данный показатель означает нежелание респондентов устанавливать тесное взаимодействие с представителями этой этнической группы. Респонденты не против соседства по дому, но, в большинстве, предпочли бы не учиться с ними в одном классе. Также высокая социальная дистанция демонстрируется подростками по отношению к чеченцам - 9,56. Наибольшая социальная дистанция продемонстрирована по отношению к цыганам. Здесь подростки достаточно категоричны (12,05 баллов): они предпочли бы не видеть цыган даже в качестве жителей своего города, допуская их лишь до гражданства в своей стране.

Также было изучено отношение респондентов к возможной агрессии в адрес представителей других этнических групп. На вопрос «Считаете ли Вы для себя возможными агрессивные действия в отношении представителей другой этнической группы?» 61% подростки ответили согласием. Из них лишь 11%, комментируя подобные действия, отметили, что «агрессивная реакция с моей стороны может быть, но от этнической принадлежности другого человека это не зависит». Остальные мотивируют агрессию возможной угрозой для собственной жизни или необходимостью вступиться за представителя своей этнической группы.

Исследование показало наличие небольшого опыта общения с представителями перечисленных в исследовании этнических групп. В основном, как отмечают респонденты, общение с представителями других этнических групп происходит в случае необходимости, без особой заинтересованности в подобных контактах. Описывая характер данного общения, подростки отмечают дискомфорт и напряжение при общении с представителями некоторых этнических групп.

В целом, этнические установки подростков характеризуются следующими особенностями:

Высокой социальной дистанцией и отрицательными гетеростереотипами определенных этнических групп;

Допустимостью для большинства агрессивных действий в адрес представителя другой этнической группы;

Скудностью (а иногда полным отсутствием) опыта общения с представителями других этнических групп;

Вышеперечисленные особенности этнических установок говорят о недостаточной сформированности этнотолерантности подростков. Подобная ситуация может быть обусловлена возрастными особенностями. В период поиска идентичности, в котором находятся респонденты, наряду с личностной происходит социальная идентификация - осознание принадлежности к различным социальным категориям («Это - мы»), в том числе и к этнической группе. Социальная идентификация, в частности, основана на когнитивных процессах - категоризации, сравнении и противопоставлении. Причем, для формирования позитивной идентичности сравнение должно быть в пользу своей группы.

Во-вторых, такой показатель этнотолерантности может быть связан с недостатком у учащихся знаний о правах и свободах людей, о других этнических группах, а также заинтересованности в получении этой информации. Подавляющее большинство респондентов идентифицируют себя с русскими, то есть с этническим большинством данного региона.

В-третьих, подростки формируют (или не формируют) установки этнической толерантности в современных условиях. Специфика их среды социализации обусловлена возросшей полиэтничностью региона, увеличением миграционных процессов, возрождением культуры этнических меньшинств, размыванием этнической идентичности русского населения. Также, безусловно, нельзя не отметить влияния активизации неофашистских организаций и освещения данной проблематики в СМИ. Даже если учащиеся не проявляют особого интереса к межэтническим отношениям, они вольно или невольно сталкиваются с определенными идеями и лозунгами, которые не способствуют формированию этнотолерантных установок.

В процессе проведения диагностического исследования, в беседах учащиеся демонстрировали явно различающиеся точки зрения по вопросам межэтнических отношений. Проведенный кластерный анализ измеренных параметров позволил выявить типологию этнической толерантности. В качестве основных критериев выделения типов этнической толерантности или интолерантности использовались следующие параметры:

Показатель общей этнической толерантности или интолерантности;

Позитивность или негативность этнических стереотипов, наличие предрассудков;

Величина социальной дистанции;

Отношение к агрессивным действиям в адрес представителей других этнических групп.

Соответственно, критериями сформированности этнотолерантности выступили: общая этническая толерантность, позитивность этнических гетеростереотипов; низкая социальная дистанция по отношению к этническим аутгруппам и неприятие (неодобрение) агрессивных действий в адрес представителей других этнических групп.

Также была проведена диагностика 10 социальных педагогов по следующим методикам:

Тест коммуникативной толерантности В.В. Бойко для определения готовности принимать индивидуальность других людей [Приложение 2];

Ваши эмпатические способности В.В. Бойко для диагностики уровня эмпатии респондентов [Приложение 3].

Диаграмма №5

Диагностика коммуникативной толерантности

социальных педагогов.

Интерпретируя полученные результаты, можно сделать вывод о низком уровне коммуникативной толерантности социальных педагогов. Они не умеют или не хотят понимать или принимать индивидуальность других людей (10), оценивают поведение, образ мыслей или отдельные характеристики людей, рассматривают в качестве эталона самих себя (13). Респонденты категоричны в оценках людей (13), не умеют скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров (14), стремятся переделать или перевоспитать своего партнера (13). Подгоняют партнера под себя, стремятся сделать его удобным (14), не умеют прощать другому его ошибки, неловкости (11). На среднем уровне находятся такие показатели как «приспособление к другим» (7), а на высоком «нетерпение к дискомфорту» (4).

Диаграмма №6

Диагностика эмпатических способностей социальных педагогов.

Результаты анкетирования говорят о том, что большинство респонденты (8 человек) обладают средним уровнем эмпатии: невнимательны к окружающим, тревожны и раздражительны. Двоим из опрашиваемых свойственны интолерантные установки: неприятие «иных» групп, убежденность в справедливости ограничения прав и свобод определенных этнических групп, атрибуция ответственности за повышение уровня преступности, наркомании, инфекционных заболеваний представителям этнических аутгрупп и пр.

Итак, проведенное диагностическое исследование позволяет сделать следующие выводы.

Изучение этнических установок подростков показало недостаточный уровень сформированности этнотолерантности. При крайне скудном опыте межэтнических контактов, на фоне достаточно позитивных представлений о других этнических группах, подростки проявляют стремление дистанцироваться и ограничить контакты (9,12) с представителями некоторых перечисленных в исследовании аутгрупп и, в большинстве, допускают агрессивные действия в отношении «чужих» (61%). 80% опрашиваемых социальных педагогов отличаются халатностью, беспокойством и вспыльчивостью, что говорит о несформированных или противоречивых установках относительно прав и свобод других людей. 20% показали заниженный уровень эмпатии, что говорит об их ригидности установок, представлением себя эталоном в сравнении с другими людьми и т.д.