- •Содержание

- •Аннотация

- •Введение

- •Формирование толерантной личности в поликультурной образовательной среде как проблема исследования

- •1.1. Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме формирования толерантной личности

- •1.2 Сущность и содержание понятия толерантная личность

- •1.3. Анализ практики по формированию толерантности как личностного качества в условиях поликультурной образовательной среды

- •Вывод по главе

- •2.Обоснование модели формирования толерантной личности в поликультурной образовательной среде

- •2.1. Характеристика модели формирования толерантной личности в поликультурной образовательной среде

- •Социально-педагогическая модель формирования толерантной личности в поликультурной образовательной среде.

- •2.2. Критерии оценки эффективности формирования толерантной личности в поликультурной образовательной среде

- •2.3. Программа опытно- экспериментальной работы по формированию толерантной личности в поликультурной образовательной среде

- •Программа опытно - экспериментально работы по формированию толерантной личности подростков в поликультурной образовательной среде

- •Выводы по главе:

- •3.Социально – педагогические условия повышения эффективности формирования толерантной личности в поликультурной образовательной среде

- •3.1 Реализация программы «Школа толерантности»

- •3.2 Реализация программы «Развитие толерантной культуры социального педагога»

- •Поведенческий этап Развитие навыков толерантного взаимодействия

- •3.3. Организация совместной деятельности социальных педагогов и учеников по формированию толерантной личности подростков в условиях поликультурной образовательной среде

- •Заключение

- •Список использованной литературы

Выводы по главе:

Практическая ценность разработанной модели по формированию толерантной личности в поликультурной образовательной среде определяется ее адекватностью изучаемым сторонам объекта, а также тем, насколько правильно на этапах построения модели основные принципы моделирования - наглядность, определенность, объективность.

Необходимо отметить гибкость данной модели, так как она не предполагает жесткой структуры и последовательности выполнения определенного алгоритма действий.

Перечисленные критерии (когнитивный, перцептивный, практический) оценки эффективности социально-педагогической деятельности по формированию толерантной личности в поликультурной образовательной среде позволяю применять разработанную программу в условиях любого образовательного учреждения с высокой долей эффективности.

Программа опытно - экспериментально работы по формированию толерантной личности подростков в поликультурной образовательной среде способствует созданию благоприятной поликультурной образовательной среды для формирования толерантной личности. Она позволяет ввести в практику в рамках образовательных стандартов базовых ценностей толерантности; методически обеспечить введение в социально-педагогическую деятельность методик измерения уровня толерантности и качества поликультурной образовательной среды, новых форм коллективной урочной и внеурочной деятельности подростков; развитию у подростков культуры сотрудничества, повышение их коммуникативной культуры.

3.Социально – педагогические условия повышения эффективности формирования толерантной личности в поликультурной образовательной среде

3.1 Реализация программы «Школа толерантности»

На основе анализа научной литературы Г.Н.Солдатовой, Л.А.Шайгеровой, О.Д.Шаровой, К.Либкинд, Ю.П. Ивковой и др. была разработана программа для подростков, направленная на факторы, способствующие формированию толерантной личности в поликультурной образовательной среды. Ее содержание строилось с учетом:

развития личности подростков;

уровня этнокультурной компетентности;

опыта позитивных межэтнических контактов и коммуникативных навыков.

Принципы, реализации программы:

1.Активность. Предполагает, что участники занятий проявляют активность по мере возможности. Необходимо стимулировать учащихся к проявлению активности, к участию в предлагаемых обсуждениях и играх.

Равенство. Социальному педагогу необходимо реализовывать в общении партнерскую позицию, так как занятия предполагают совместное «производство» знаний и навыков. Специалист в данном случае выступает лишь как более осведомленный равный партнер.

Безоценочная позиция. Для возможности проявления активности и выражения собственной позиции учащимися социальному педагогу необходимо создать в группе принимающую безопасную атмосферу. Это возможно только при реализации безоценочной позиции, проявления толерантности по отношению к отличающимся мнениям. Необходимо иметь в виду, что безоценочная позиция не предполагает обязательного согласия, она лишь демонстрирует признание права на существование иных мнений.

Обязательная обратная связь. Для того чтобы участники развивали рефлексивные навыки и для мониторинга происходящих изменений в мнениях, эмоциях учеников, в конце каждого занятия необходимо определенное время посвятить ритуалу обратной связи. Вопросы могут звучать так: «Что дало нам, каждому из вас сегодняшнее занятие?», «Что вы думаете по поводу того, что мы сегодня делали (обсуждали и пр.)?» и т.п. После того, как выскажутся участники, социальный педагог тоже должен высказать свое мнение.

Программа включает в себя следующие направления занятий:

1. Помощь в самопознании, самоопределении, которая реализуется с помощью таких методических приемов как, упражнения, игры, обратная связь подросткам от группы. Для воздействия на этнические установки необходимо косвенное влияние через развитие рефлексии, уровня самопринятия, повышения самооценки.

2. Совершенствование коммуникативных навыков достигаются благодаря психотехническим упражнения и моделированиям ситуаций, с помощью изменения установок через приобретение новых поведенческих навыков, в частности, поведения в конфликте, корректного выражения негативной обратной связи, др., достигается воздействие на этнические установки.

3. Информирование подростков по вопросам межэтнических отношений, этнических стереотипов, толерантности в форме мини-лекций, дискуссий на темы «Стереотипы и предрассудки», «Декларация прав человека», «Декларация принципов толерантности», «Толерантная личность», «Моральный выбор», «Жизнь беженцев и мигрантов», работы в парах и подгруппах, принятия групповых решений, методики исследования и переформулирования черт стереотипов, изучаемой группы. К механизмам воздействия на этнические установки относятся: привнесение новой информации, убеждение, подчинение групповым нормам, уступчивость, интернализация норм толерантности.

4. Идентификация с представителями дискриминируемых групп через ролевую игру «Свои и другие. С помощью моделирования поведения, рефлексии эмоций и действий в зависимости от роли и идентификация, реализуется механизм воздействия на этнические установки.

5. Моделирование опыта межэтнических контактов через такие приемы как методика «поведенческого журнализма». Подросток актуализирует собственный позитивный опыт межэтнического общения, привносит новые иигрупповые нормы.

Рассмотрим сущность каждого из механизмов формирования этнотолерантности [Приложение № 6]:

1. Прямое воздействие на когнитивный компонент установок посредством передачи новой информации. Это направление работы перекликается с формированием этнокультурной компетентности, так как его суть - передача новых знаний. Важно, чтобы подростки не только имели информацию о других культурах, но и понимали специфику межэтнических отношений, механизмы формирования предрассудков и т.п. Поэтому в качестве цели данного направления работы выступает ознакомление учащихся с понятием «этническая толерантность», закономерностями межэтнических отношений, происхождением этнических стереотипов и предрассудков, идеей мультикультурализма.

Установки в определенной степени могут меняться при привнесении новой информации. В качестве основных методических приемов использовались: мини-лекции по темам: «Стереотипы и предрассудки», «Декларация прав человека», «Декларация принципов толерантности ЮНЕСКО», дискуссии по проблемам «Толерантная личность», «Моральный выбор», «Жизнь беженцев и мигрантов», выработка групповых решений.

В процессе дискуссий и информирования подростки не только получают новые знания, уточняя понятие «этнической толерантности» и проявления толерантности, знакомясь с принципами толерантности, но и благодаря убеждающему воздействию ведущего и групповому влиянию интернализируют желаемые нормы.

2. Идентификация с представителями дискриминируемых групп. Так как межэтнические отношения - это часто отношения групп с различными социальными статусами, и во многом здесь кроется причина межэтнических конфликтов, целью данного направления работы является предоставление учащимся возможности поставить себя на место представителей групп, находящихся в неблагоприятной ситуации, или представителей привилегированных групп. Использовались игры, позволяющие «примерить» на себя роли представителей других групп, которые дают возможность в определенной степени понять их поведение и эмоциональные реакции. Методические приемы: ролевые игры «Свои и Другие».Центральной в данном блоке работы является ролевая игра «Свои и Другие», моделирующая ситуацию взаимодействия представителей привилегированной и дискриминируемой групп.

Влияние на установки достигается посредством реализации механизма идентификации учащихся с представителями различных групп. Обратная связь, полученная от участников, показала, что ролевые игры вызывают наибольшую включенность школьников в процесс занятия, яркие эмоциональные реакции и глубокую рефлексию.

3. Моделирование опыта межэтнического общения. Одним из самых эффективных способов формирования толерантных установок относительно представителей другой этнической группы является опыт позитивного межэтнического общения. В рамках данной работы организация реальных межэтнических контактов подростков представлялась проблематичной. Поэтому использовалась методика «поведенческого журнализма», в основе которой лежит идея «расширенного контакта» (К.Либкинд) [Приложение 6]. Основная идея этого подхода в том, что для позитивного изменения межгрупповых установок достаточно информации (знания) о том, что представитель своей группы имеет близкие отношения с членом аутгруппы. В случае «расширенного контакта» уменьшение предрассудков возможно и без личного контакта с представителями аутгрупп. Цель - ознакомление с опытом дружбы сверстников с представителями других этнических групп и изменением их предвзятого отношения. Методический прием - обсуждение с участниками группы реальных историй, собранных у их сверстников, о том, как они изменяли установки относительно представителей других этнических групп после опыта общения с ними.

4.Помощь в самопознании, самоопределении, поиске идентичности. Развитие самосознания - центральный психологический процесс подросткового возраста. Потребность в познании себя, повышенный интерес к тому, как меня воспринимают, что я могу, кем стану, отличают психологию учащегося-подростка. Центральное «послание», которое передается участникам: «Я - уникальная личность, со своими достоинствами и недостатками. Люди вокруг - также уникальны и заслуживают уважения и принятия». Цель - способствовать самопознанию учащихся, поиску ответов на вопросы «Кто я? Какой я?» [Приложение 8].

Данное направление работы является тесно связанным с личностным развитием, так как развивая самопринятие, также развивается и принятие Другого, а значит, и навыки ненасильственного общения с ним. И наоборот, формируя и совершенствуя навыки общения, мы способствуем закреплению уважительного отношения к другим людям.

Участниками в рамках ИЗО-террапии были нарисованы эмблемы толерантности. Четыре эмблемы толерантности в том или ином виде включали изображение людей, стоящих в кругу и взявшихся за руки. Также в качестве эмблемы толерантности одной подгруппой было предложено изображение весов с уравновешенными чашами.

Следующий этап в поиске определения толерантности - организация дискуссии на тему «Проявления толерантности в поведении и общении». Учащимися были названы такие проявления толерантности как: взаимное уважение; принятие другого таким, какой он есть; дружелюбие; умение прощать и не видеть недостатки других; умение слушать; умение не проявлять агрессию. Затем возникают и обсуждаются следующие вопросы: Быть толерантным — значит ли это «всех любить»? Возможно ли, в реальности действительно всем симпатизировать? А нужно? Как быть толерантным, если тебя оскорбляют? А есть ли люди, которых действительно можно назвать толерантными или это недостижимый идеал?

Обсуждение приводит к следующим выводам: безусловно, необходимо признавать право других людей быть отличаться от нас; однако каждый имеет право на свое мнение и вежливое высказывание своей позиции и отношения в сложных (иногда конфликтных) ситуациях; невозможно изменить другого человека, также как, невозможно заставить других быть толерантными. Единственное, что в нашей власти, это менять собственное поведение и отношение.

Особую заинтересованность школьников вызвала ролевая игра «Свои и Другие». Данная игра моделирует ситуацию взаимодействия групп с различными статусами (ситуацию дискриминации) [Приложение 6].

Участникам предлагалось разделиться на две группы. Первая группа, «Свои», радостно заняла места за своим столом и приступила к чаепитию. Вторая группа, «Другие», вначале проявляли некоторое недоумение, но довольно быстро стали демонстрировать повышенную активность: громко разговаривали и смеялись.

После окончания игры участникам предлагалось обсудить следующие вопросы: что продемонстрировала эта ситуация? Привилегированной группы? Участниками с помощью социального педагога делаются выводы о том, что очень легко в подобных формируется противопоставление «мы» - «они». Возникает желание оправдывать «своих» и недооценивать «других». Их поведение в процессе игры, последующее обсуждение (и обсуждение уже за рамками занятий) показало, что игра имеет сильный воспитательный эффект, заставляет задуматься над поднятыми вопросами, оценить собственные действия и эмоции.

В целом, очевидно, что больший интерес у подростков вызывают занятия с элементами тренинга. Учащиеся с готовностью включаются в предложенные упражнения, задают много вопросов, активно участвуют в дискуссиях.

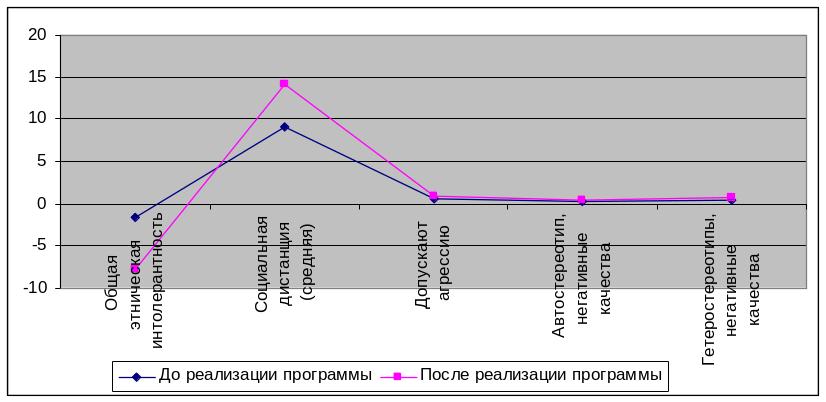

Диаграмма №7

Анализ эффективности экспериментальной группы до и после реализации программы «Школа толерантности».

В экспериментальной группе в результате занятий наблюдается более значительное изменение толерантных установок. Показатель общей этнической интолерантности значительно уменьшился (с -1,7 до -6,05). После участия в занятиях подростки демонстрируют уменьшение социальной дистанции по отношению ко всем этническим аутгруппам, предложенным в анкете (с 9,12 до 5,02), что говорит об увеличении степени готовности к взаимодействию и установлению отношений с представителями данных групп. При повторном описании качеств представителей этнических аутгрупп школьники гораздо реже использовали негативные эпитеты (31% названных качеств против 48%), что демонстрирует увеличение «позитивности» этнических гетеростереотипов.

До участия в занятиях 61% подростков допускали для себя возможность применения агрессии в адрес представителей других этнических групп. Повторное анкетирование показало уменьшение этого показателя до 32%. Подобное изменение может быть результатом занятий, направленных на развитие коммуникативной компетентности и навыков ненасильственного общения.

Наблюдение и обратная связь, полученная от учащихся в процессе занятий, также демонстрируют изменение установок в сторону осознания ценности толерантного отношения к «Другим» и понимания необходимости уважения традиций и особенностей представителей других этнических групп.

Таким образом, можно утверждать, что участие в занятиях по разработанной программе способствует формированию этнической толерантности подростков.

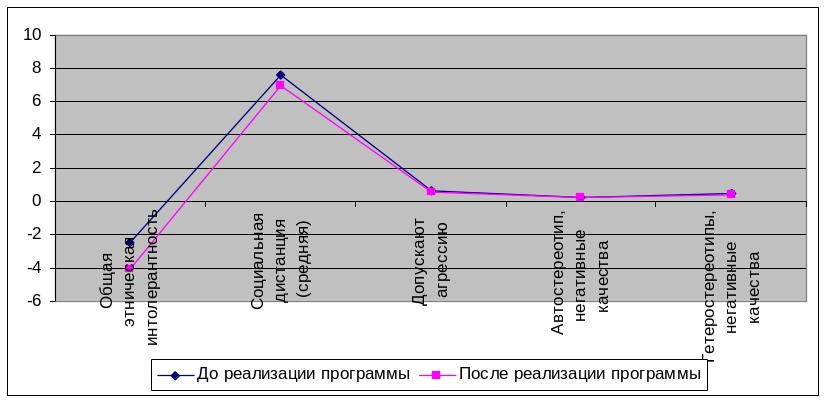

Диаграмма №8

Анализ эффективности контрольной группы до и после реализации программы «Школа толерантности».

Как видно из приведенных данных в контрольной группе установки изменились незначительно и коснулись, в основном, показателя общей этнической интолерантности (уменьшение с -2,5 до - 4,1). Показатель общей этнической интолерантности характеризует обобщенную установку на другие этнические группы, и в существенной степени подвержен социальной желательности. Величина социальной дистанции осталась практически на том же уровне. Также лишь незначительно изменились характеристики этнических гетеростереотипов - в сторону чуть меньшего использования отрицательных эпитетов. Описания типичных представителей других этнических групп снизилось на 4%. То есть стереотипы учащихся сохранили преимущественно негативную окрашенность. Также незначительно уменьшились показатели к допустимости возможной агрессии в адрес представителей других этнических групп с 66% до 60%.

Повторная диагностика также показала, что у подростков, участвовавших в занятиях, наблюдается более значительный рост сформированности толерантности личности в условиях поликультурной образовательной среды, чем у контрольной группы.

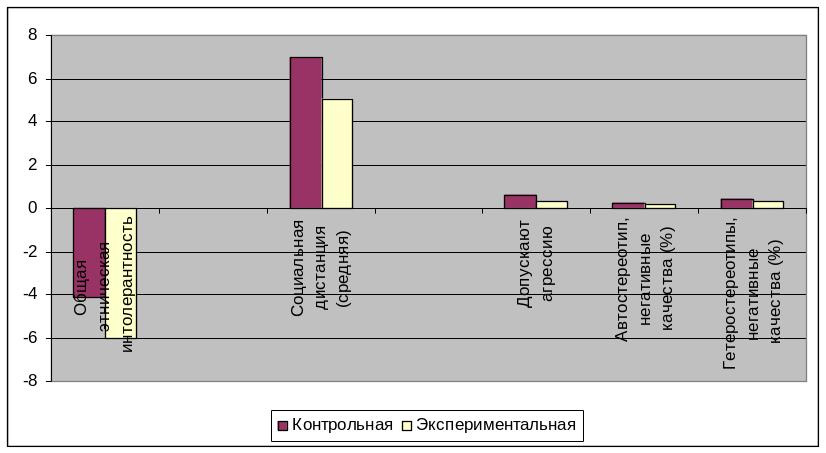

Сравнительный анализ средних показателей демонстрирует изменение установок, как в контрольной группе, так и в экспериментальной группах.

Диаграмма №9

Сравнительный анализ эффективности контрольной и экспериментальной групп после реализации программы «Школа толерантности».

Стиль поведения и взаимодействия социального педагога с учащимися является одним из существенных факторов эффективности предложенной программы. Высокий уровень развития коммуникативной компетентности и партнерская безоценочная позиция специалиста позволяет создать атмосферу в группе, необходимую для свободного выражения и обсуждения мнений, моделирования поведения и рефлексии.

Таким образом, доказано, что при реализации данной программы, изменяются представления подростков о других этнических группах, о готовность взаимодействовать с представителями данных групп, что говорит о влиянии на когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты толерантности.