- •Магистерская диссертация

- •030300.68 Психология

- •030300.68. 10 Психология развития

- •Введение

- •Для верификации гипотезы о взаимосвязи мы выдвинули ряд частных, рабочих гипотез:

- •Глава 1. Теоретический анализ телесного самочувствия как ресурса профилактики аддиктивных форм поведения в подростковом возрасте

- •Содержание подросткового возраста, возрастное самочувствие подростка

- •1.2 Аддиктивное поведение в подростковом возрасте

- •1.2.1. Понятие «аддиктивное поведение», психологические особенности аддиктивной личности

- •1.2.2 Риск аддиктивного поведения в подростковом возрасте

- •1.2.3 Профилактика риска аддиктивного поведения в подростковом возрасте

- •1.3 Телесное самочувствие его влияние на возрастное развитие подростка

- •1.3.1 Исследование телесности в психологии

- •1.3.2 Телесное самочувствие и волевая саморегуляция подростка

- •Глава 2 эмперическое исследование телесного самочувствия как ресурса профилактики аддиктивных форм поведения в подростковом возрасте

- •2.1. Описание процедуры исследования

- •2.2. Описание и обоснование выбора методик

- •Анализ и интепретация данных

- •Заключение

- •Приложение в Бланк опросника рап Первая часть опросника – общая для мальчиков и девочек.

- •Инструкция: Прочитай, пожалуйста, каждое утверждение и отметь крестиком тот вариант (единственный), который тебе больше подходит.

- •Инструкция: Прочитай, пожалуйста, каждое утверждение и отметь крестиком тот вариант (единственный), который тебе соответствует.

Анализ и интепретация данных

Анализ данных полученных в ходе проведения опростника САН:

Анализ данных полученных в ходе проведения методики на телесное самочувствие в экспериментальной и контрольной группах показал:

В экспериментальной группе:

По шкале «самочувствие»: 13 участников имеют высокие оценки (от 51 до 67), а 2 средние оценки (40 и 50).

По шкале «активность»: 10 участников имеют высокие оценки (от 51 до 68), а 5 средние оценки (от 38 до 47).

По шкале «настроение»: 14 участников имеют высокие оценки (от 51 до 68), а 1 среднюю оценку (49).

По шкале «общее самочувствие»: 13 участников имеют высокие оценки (от 51 до 70), а 2 средние оценки (45 и 47.6).

В конторльной группе:

По шкале «самочувствие»: 8 участников имеют высокие оценки (от 52 до 64), а 5 средние оценки (31и 48) и 2- низкие оценки (15 и 35).

По шкале «активность»: 3 участников имеют высокие оценки ( от 55 до 62), а 7 средние оценки (от 35 до 48) и 5- низкие оценки (от 18 до 28).

По шкале «настроение»: 7 участников имеют высокие оценки (от 51 до 67), а 5 средние оценки (от 34 до 47) и 3- низкие оценки (от 20 до 25).

По шкале «общее самочувствие»: 6 участников имеют высокие оценки (от 50 до 61), а 6 средние оценки (от 31 дои 48) и 3- низкие оценки (от 19 и 25).

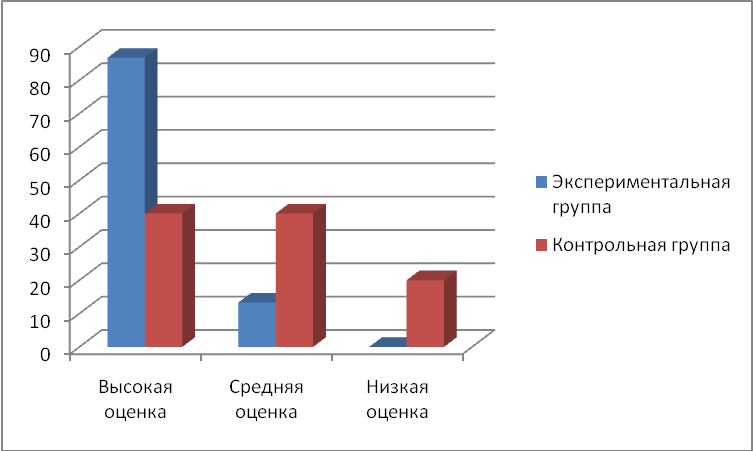

Далее представим в процентном соотношении распределение оценок по шкале «общее самочувствие» в экспериментальной и контрольной группах.

Таблица 1- Распределение оценок по шкале «общее самочувствие»

Общая оценка телесного самочувствия |

Высокая оценка (В) |

Средняя оценка (С) |

Низкая оценка (Н) |

Экспериментальная группа |

86.7 % (13) |

13.3 % (2) |

0 % |

Контрольная группа |

40%(6) |

40 %(6) |

20%(3) |

Представим наглядно распределение оценок телесного самочувствия в экспериментальной и контрольной группах:

Рисунок 2- Распределение оценок по шкале «общее самочувствие»

Из диаграммы видно что количество респондентов с высокими оценками телесного самочувствия в экспериментальной группе существенно больше чем в контрольной. Они имеют более высокие оценки как по отдельным шкалам: самочувствие, активность, настроение, так и по общему показателю самочувствия. Они чувствуют себя здоровыми, активными, подвижными, сильными, работоспособными. И это ощущение своей активности делает их жизнерадостными и позитивными.

В контрольной же группе мы видим, что появляются подростки, которые имеют низкие показатели телесного самочувствия, а в эксперименатальной группе таких подростков нет вообще. Именно эти подростки. по нашему предположению, имеют наибольшие риски аддиктивного поведения. Поскольку они чувствуют себя разбитыми, уставшими, медлительными и неработоспособными.

Статистическая обработка данных полученных в результате проведения опростника САН:

Мы сравнили общие оценки телесного самочувствия в экспериментальной и контрольной группах с помощью t-критерия Стьюдента.

t-критерия Стьюдента направлен на оценку различий величин средних значений показателей двух выборок [54]. И с помощью t-критерия Стьюдента мы проверяем гиптезу о том, что общие оценки телесного самочувствия у подростков занимающихся танцами выше чем у подростков не занимающихся никакими видами специально организованной физической активности.

Гипотезы:

Но: Общие оценки телесного самочувствия в экспериментальной группе и общие оценки телесного самочувствия в контрольной группе сходятся.

Н1: Общие оценки телесного самочувствия в экспериментальной группе выше общих оценок телесного самочувствия в контрольной группе.

Результат: tЭмп = 3.5

Полученное эмпирическое значение t (3.5) находится в зоне значимости.

В терминах статистический гипотез это утверждение звучит так: гипотеза Но о сходстве отклоняется и на 0,1 % уровне значимости принимается альтернативная гипотеза Н1 - о различии между экспериментальной и контрольной группами.

Таким образом обнаруженные нами различия между экспериментальной и контрольной группами значимы более чем на 0,1 % уровне, или иначе говоря общие оценки телесного самочувствия у подростков занимающихся танцами существенно выше чем у подростков не занимающихся никакими видами специально организованной физической активности.

Анализ данных полученных в ходе проведения теста-опросника А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции» :

В экспериментальной группе:

По шкале «общая саморегуляция»: 11 участников имеют высокие показатели (от 14 до 20), 3- средние показатели (по 12) и 1-низкий показатель (7).

По шкале «настойчивость»: 10 участников имеют высокие показатели (от 9 до 14), а 4-средние показатели (по 8) и 1-низкий показатель (5).

По шкале «самообладание»: 13 участников имеют высокие показатели (от 7до12), 1-средний показатель (6) и 1 низкий показатель (4).

В контрольной группе:

По шкале «общая саморегуляция»: 4 участников имеют высокие показатели (от 13 до 17),

1- средний показатель (12) и 10-низкие показатели (от 4 до 8).

По шкале «настойчивость»: 4 участников имеют высокие показатели (от 13 до 15), а 2-средние показатели (по 8) и 9-низкие показатели (от 3 до 5).

По шкале «самообладание»: 5 участников имеют высокие показатели (от 8 до 9), 2-средние показатели (по 6) и 8 низкие показатели (от 3 до 5).

Далее представим распределение показетелей общей саморегуляции в экспериментальной и контрольной группах в процентном соотношении.

Таблица 2- Распределение показателей по шкале « общая саморегуляция»

Показатель общей саморегуляции |

Высокий показатель (В) |

Средний показатель (С) |

Низкий показатель (Н) |

Экспериментальная группа |

73.4% (11) |

20% (3) |

6.6% (1) |

Контрольная группа |

26.6% (4) |

6.6%(1) |

66.8% (10) |

Представим наглядно распределение волевой саморегуляции в экспериментальной и контрольной группах:

Рисунок 3- Распределение показателей по шкале « общая саморегуляция»

Как видно из диаграммы в экспериментальной группе большая часть подростков имеют высокие показатели как по шкале «общая волевая саморегуляция», так и по отдельным шкалам «настойчивость и «самообладание». Таких подростков можно охарактеризовать как уверенных в себе, они умеют распределять усилия и способны контролировать свои поступки, обладают выраженной социально-позитивной направленностью. Высокие показатели по шкале «настойчивость» говорят о них как о деятельных, работоспособных людях, активно стремящихся к выполнению намеченного, способны справляться с трудностями, которые возникают у них на пути. В меньшей степени подвержены соблазнам. Отличаются работоспособностью.

Субшкала «самообладание» отражает уровень произвольного контроля эмоциональных реакций и состояний. Высокий балл по субшкале набирают подростки, которые способны совладать со своими эмоциями в различных ситуациях.

Все эти факторы говорят о том, что у подростка формируется чувство взрослости, растет уровень произвольности и самостоятельности. Также умение владеть собственным поведением говорит о развитии рефлексии, что является главным из новообразований в подростковом возрасте. И все это мы связываем с развитие телесного самочувствия подростка. С его ощущением собственной активности. Подростки на занятиях работают с собственным телом. Они овладевают собственным телом как ресурсом, и это позволяет им быть более свободными в общении, лучше себя чувствовать, регулировать лучше свое поведение.

Что мы видим в контрольной группе, где собраны подростки, которые не занимаются спортом, танцами или другими видами специально организованными видами активности. В этой группе большая часть подростков, десять человек, имеют низкие показатели как по шкале «общая саморегуляция», так и по отдельным шкалам «настойчивость и «самообладание». Низкий балл наблюдается у чувствительных, эмоционально неустойчивых, ранимых, неуверенных в себе подростков. Общий фон активности, как правило, снижен. Сниженный фон активности и работоспособности, как правило, компенсируется у таких лиц повышенной чувствительностью, гибкостью, изобретательностью, а также тенденцией к свободной трактовке социальных норм. Для поведения такого подростка характерна спонтанность и импульсивность в сочетании с обидчивостью и неустойчивость намерений. У них как правило неразвитая способность к рефлексии и самоконтролю. На самом деле такие характеристики как раз свойственны подростку переживающему возрастной кризис.

Статистическая обработка данных полученных в ходе проведения теста-опросника А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции»:

С помощью t-критерия Стьюдента мы проверяем гиптезу о том, что общие показатели волевой саморегуляции у подростков занимающихся танцами выше чем у подростков не занимающихся никакими видами специально организованной физической активности.

Гипотезы.

Но: Общие показатели волевой саморегуляции в экспериментальной группе и общие показатели волевой саморегуляции в контрольной группе сходятся.

Н1: Общие показатели волевой саморегуляции в экспериментальной группе выше общих показатели волевой саморегуляции в контрольной группе.

Результат: tЭмп = 3.9

Полученное эмпирическое значение t (3.9) находится в зоне значимости.

Таким образом обнаруженные нами различия между экспериментальной и контрольной группами значимы более чем на 0,1 % уровне, или иначе говоря общие показатели волевой саморегуляции у подростков занимающихся танцами существенно выше чем у подростков не занимающихся никакими видами специально организованной физической активности.

В терминах статистический гипотез это утверждение звучит так: гипотеза Но о сходстве отклоняется и на 0,1 % уровне значимости принимается альтернативная гипотеза Н1 - о различии между экспериментальной и контрольной группами.

Анализ данных полученных в ходе проведения опросника РАП

Данные полученные в результате проведения опросника РАП в экспериментальной группе:

(В)-выше нормы; (С)-средний показатель- норма; (Н)-ниже

Таблица 3- Данные полученные в результате проведения опросника РАП в экспериментальной группе

№ |

Пол |

Названия шкал |

||||

«Интерес» к наркотикам |

Социальные установки |

Поведение в ситуациях |

Степень риска |

|||

Асоциального риска |

Просоциального риска |

|||||

1 |

ж |

23(С) |

20(С) |

11(С) |

11(С) |

1(0) |

2 |

ж |

17(С) |

15(С) |

11(С) |

14(С) |

1(0) |

3 |

ж |

37(С) |

24(С) |

14(С) |

15(С) |

1(0) |

4 |

ж |

31(С) |

34(В) |

22(В) |

14(С) |

1(2) |

5 |

ж |

20(С) |

16(С) |

9(С) |

9(Н) |

1(0) |

6 |

ж |

18(С) |

15(С) |

9(С) |

8(Н) |

1(0) |

7 |

ж |

19(С) |

18(С) |

14(С) |

21(В) |

1(0) |

8 |

ж |

41(С) |

26(С) |

13(С) |

11(С) |

1(0) |

9 |

м |

17(С) |

20(С) |

12(С) |

23(В) |

1(0) |

10 |

м |

14(Н) |

19(С) |

9(С) |

7(Н) |

1(0) |

11 |

м |

20(С) |

22(С) |

9(С) |

17(С) |

1(0) |

12 |

м |

26(С) |

17(С) |

11(С) |

11(С) |

1(0) |

13 |

м |

52(В) |

21(С) |

18(В) |

8(Н) |

2(1) |

14 |

м |

46(В) |

20(С) |

11(Н) |

10(С) |

2(1) |

15 |

м |

18(С) |

16(С) |

15(С) |

9(Н) |

1(0) |

№ |

Пол |

Названия шкал |

||||

«Интерес» к наркотикам |

Социальные установки |

Поведение в ситуациях |

Степень риска |

|||

Асоциального риска |

Просоциального риска |

|||||

1 |

ж |

65(В) |

33(В) |

15(С) |

22(В) |

3(2) |

2 |

ж |

74(В) |

34(В) |

11(С) |

9(Н) |

3(2) |

3 |

ж |

65(В) |

34(В) |

22(С) |

15(С) |

3(2) |

4 |

ж |

24(С) |

23(С) |

9(С) |

14(С) |

1(0) |

5 |

ж |

32(С) |

15(С) |

11(С) |

19(С) |

1(0) |

6 |

ж |

34(С) |

27(С) |

10(С) |

17(С) |

1(0) |

7 |

ж |

31(С) |

21(С) |

9(С) |

15(С) |

1(0) |

8 |

ж |

37(С) |

20(С) |

9(С) |

14(С) |

1(0) |

9 |

м |

34(С) |

22(С) |

10(С) |

16(С) |

1(0) |

10 |

м |

22(С) |

31(С) |

11(С) |

15(С) |

1(0) |

11 |

м |

28(С) |

19(С) |

18(В) |

13(С) |

1(2) |

12 |

м |

32(С) |

29(С) |

11(С) |

9(Н) |

1(0) |

13 |

м |

50(В) |

32(С) |

19(В) |

16(С) |

2(1) |

14 |

м |

54(В) |

36(В) |

22(В) |

16(С) |

3(2) |

15 |

м |

58(В) |

29(С) |

20(В) |

19(С) |

2(1) |

Таблица 4- Данные полученные в результате проведения опросника РАП в контрольной опросника РАП в экспериментальной группе

Далее представим в процентном соотношении распределение степеней риска в экспериментальной и контрольной группах.

Таблица 4- Распределение степеней риска аддиктивного поведения

Степень риска |

0 |

1 (0) |

1 (2) |

2 (1) |

2 (3) |

3 (2) |

3 (4) |

Экспериментальная группа |

0%

|

80% (12) |

6.6% (1) |

13.4% (2) |

0% |

0% |

0% |

Контрольная группе |

0%

|

53, 3% (8) |

6.6% (1) |

13.4% (2)% |

0% |

26.7% 4 |

0% |

Представим наглядно распределение степеней риска в экспериментальной и контрольной группах.

Рисунок 4- Распределение степеней риска аддиктивного поведения

Отсутствие респондентов с «нулевой» степенью риска и и преобладающую степень «потенциально рискующие» 1(0) в экспериментальной группе можно объяснить тем, что все подростки пришли в танцевальную секцию поскольку нуждаются в самочувствии. И поэтому, когда они пришли на танцы они уже являлисьтся потенциально рискующими, что и показала методика РАПП.

Но наличие в контрольной группе четырех человек со степенью 3(2). А это подростки в опыте которых могут присутствовать пробы как асоциального, так и просоциального характера. У них происходит изменение установок в сторону принятия асоциальных, референтной является асоциальная группа. Говорит о контрольной группе, как о группе с наибольшим риском аддиктивного

Это говорит о том, что в группе, где подростки не заняты в каких-то кружках помимо школы, возрастает риск проб асоциального характера, происходит изменение установок в сторону принятия асоциальных.

Далее представим распределение показателей по всем трем методикам в эксперимантельной ( первые девять столбцов) и контрольной группой ( следующие девять столбцов) с помощью гистограммы.

Рисунок 5- Сравнение

показателей в экспериментальной и

контрольной группах

Рисунок 5- Сравнение

показателей в экспериментальной и

контрольной группах

Как мы видим из диаграммы в экспериментальной группе (первые девять столбиков) наибольшее количество респондентов имеют высокие оценки по телесному самочувствию и высокие показатели по волевой саморегуляции, а степень риска наоборот большинство респондентов, тринадцать из экспериментальной группы имеют низкую, первую степень.

В контрольной же группе (следующие девять столбиков) равное количество респондентов имеют высокие и средние оценкителесного самочувствия по шесть человек, и трое респондентов имеют низкие оценки телесного самочувствия, десять респондентов имеют низкие показатели по волевой саморегуляции и всего лишь четверо высокие. Четверо имею высокую- третью степень риска аддиктивного поведения, двое имеют вторую степень и девять первую степень.

Статистическая обработки данных с помощью метода ранговой корреляции Спирмена:

Для проверки первой рабочей гипотезы сравним данные по опростнику САН и данные по тесту А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции» в экспериментальной и контрольной группах.

Корреляционная зависимость – это изменения, которые вносят значения одного признака в вероятность появления разных значений другого признака.

Коэффициент корреляции Спирмена может также принимать значения от -1 до +1. При этом отрицательный коэффициент корреляции позволяет принять гипотезу о наличии монотонной отрицательной связи, т.е. увеличение значения одной переменной ведет к уменьшению значения коррелирующей с ней переменной. Положительный коэффициент корреляции свидетельствует о положительной связи между переменными: увеличение одной переменной соответствует увеличению другой [34].

С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена мы проверяем гипотезу о том, что чем выше уровень телесного самочувствия подростка, тем выше его уровень волевой саморегуляции.

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена позволяет определить тесноту (силу) и направление корреляционной связи между двумя признаками или двумя профилями (иерархиями) признаков [34].

Гипотезы.

Но: Корреляция между результатами полученными по шкале «телесное самочувствие» опросника САН и результатами по шкале «волевая саморегуляция» не отличается от нуля.

Н1: Корреляция между результатами полученными по шкале «телесное самочувствие» опросника САН и результатами по шкале «волевая саморегуляция» отличается от нуля.

Результат: rs = 0.655

Ответ: Н0 отвергается. Корреляция между А и В статистически значима.

Положительный коэффициент корреляции свидетельствует о положительной связи между переменными: увеличение одной переменной соответствует увеличению другой.

Таким образом обнаруженная нами корелляционная связь подтверждает гипотезу, что чем выше уровень телесного самочувствия подростка, тем выше его уровень волевой саморегуляции.

Корреляцию между показателями волевой саморегуляции и степенями риска аддиктивного поведения, а также корреляция между оценками телесного самочувствия и степенями аддиктивного поведения с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена нам не удалось доказать. Но наличие в контрольной группе четырех человек со степенью 3(2). А это подростки в опыте которых могут присутствовать пробы как асоциального, так и просоциального характера. У них происходит изменение установок в сторону принятия асоциальных, референтной является асоциальная группа [54]. Говорит о контрольной группе, как о группе с наибольшим риском аддиктивного поведения подростков. И таким образом получается, что оценки телесного самочувствия и показатели волевой саморегуляции у подростков из экспериментальной группы выше, а риски аддиктивного поведения ниже, а в контрольной группе оценки телесного самочувствия и показатели волевой саморегуляции ниже, а риски аддиктивного поведения выше. Таким образом анализ показателей по трем методикам позволяют нам говорить о их взаимосвязи. И это доказывает нашу гипотезу о наличии взаимосвязи между уровнем телесного самочувствия, волевой саморегуляцией и степенью рисков аддиктивного поведения подростка, а именно: чем выше уровень телесного самочувствия у подростка, тем выше уровень волевой саморегуляции, а степень риска аддиктивного поведения ниже.

ВЫВОДЫ

Анализ данных позволяет сделать выводы о том, что:

Оценки телесного самочувствия у подростков занимающихся танцами существенно выше чем у подростков не занимающихся никакими видами специально организованной физической активности.

Общие показатели волевой саморегуляции у подростков занимающихся танцами существенно выше чем у подростков не занимающихся никакими видами специально организованной физической активности.

Обнаруженные нами различия между экспериментальной и контрольной группами в степенях риска свидетельствуют о том, что в экспериментальной группе риски ниже. Это позволяет говорить нам о том, что риски аддиктивного поведения у подростков занимающихся танцами ниже чем у подростков не занимающихся никакими видами специально организованной физической активности.

Обнаруженная нами положительная корреляция с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена подтверждает гипотезу, что чем выше уровень телесного самочувствия подростка, тем выше его уровень волевой саморегуляции.

Таким образом, анализ показателей по трем методикам позволяют нам говорить об их взаимосвязи. И это доказывает нашу гипотезу о наличии взаимосвязи между уровнем телесного самочувствия, волевой саморегуляцией и степенью рисков аддиктивного поведения подростка, а именно: чем выше уровень телесного самочувствия у подростка, тем выше уровень волевой саморегуляции, а степень риска аддиктивного поведения ниже.

В ходе исследования наши гипотезы подтвердились, и мы можем говорить о телесном самочувствие подростка как о ресурсе профилактики аддиктивных форм поведения.