20 Спрямление профиля пути

На скорость движения поезда большое влияние оказывает характер профиля пути. При движении поезда постоянного веса с переменным профилем пути скорость его изменяется на каждом элементе профиля из-за изменения сил сопротивления движению поезда. Для сокращения времени расчетов и повышения их точности производят спрямление профиля пути.

Спрямление профиля пути состоит в замене двух или нескольких элементов продольного профиля пути одним элементом, длина которого SC равна сумме длин спрямленных элементов (S1,S2,….Sn), т. е.

SC = S1 + S2 + …. + Sn, м (1.1)

Крутизна iC’ вычисляется по формуле

(1.2)

(1.2)

где i1,i2,…in - крутизна элементов спрямления, %0.

Чтобы расчеты скорости и времени были достаточно точными, необходимо выполнить проверку возможности спрямления. Проверка выполняется по формуле:

(1.3)

(1.3)

где S2 - длина спрямленного элемента, м;

i - абсолютная величина разности между уклоном спрямленного участка и уклоном проверяемого элемента, %0, т.е.

i = |iC’ – i|

Проверка по формуле (1.3) производится для каждого элемента спрямляемой группы. Чем короче элементы спрямляемой группы и чем ближе они по крутизне, тем более вероятно, что проверка их на удовлетворение условию (1.3) окажется положительной.

Кривые на спрямленном участке заменяются фиктивным подъемом, крутизна которого определяется по формуле

(1.4)

(1.4)

где LКР и RКР - длина и радиус кривых в пределах спрямленного участка в м.

Крутизна спрямленного участка с учетом фиктивного подъема от кривой :

iC = iC’ + iC’’, %0 (1.5)

Следует помнить, что элементы профиля и плана пути остановочных пунктов с элементами прилегающих перегонов не спрямляются Необходимо спрямлять только близкие по значению уклона элементы профиля одного знака. Если между соседними элементами действительного профиля, имеющих большое протяжение, расположен короткий элемент (менее длины поезда), резко отличающийся по величине уклон, то он спрямляется с соседним элементом, более близким по уклону. Необходимо отметить, что знак крутизны уклона i может быть и положительным (для подъёмов) и отрицательным (для спусков): знак крутизны фиктивного подъёма от кривой iC" всегда положительный. Горизонтальные площадки могут включаться в спрямляемые группы как с элементами, имеющими положительный знак крутизны, так и с элементами отрицательной крутизны,

Не следует включать в группы элементов, подлежащих спрямлению, расчетный подъём, а также крутой подъём. для которого выполняется проверка возможности преодоления его поездом с учетом накопленной на предшествующих элементах кинетической энергии.

Результаты расчетов сводятся в табл. 1.1.

Таблица 1.

Спрямление профиля пути.

№ элемента |

Крутизна элемента |

Длина элемента |

Радиус кривой |

Длина кривой |

Длина спрямленного элета |

Крутизна спрямленного элемента |

Фиктивный подъём |

Суммарная крутизна |

№ спрямленного участка |

|

%о. |

м |

м |

м |

м |

%о |

%о |

%о |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

Анализ профиля пути включает в себя определение расчетного подъёма, наиболее трудного подъёма и участка пути, величиной больше расчетного, инерционного подъёма.

Расчетный подъем - это наиболее трудный для движения в данном направлении элемент профиля пути, на котором достигается расчетная скорость, соответствующая расчетной силе тяги локомотива. Если наиболее крутой подъём участка достаточно длинный, то он принимается за расчетный. Если же наиболее крутой подъём заданного участка имеет не большую протяженность и ему предшествует "легкий" участок, на котором поезд может развить высокую скорость, то такой подъём не может быть принят за расчетный, так как поезд преодолеет его за счет накопленной кинетической энергии. В этом случае за расчетный следует принять подъём, меньшей крутизны, но большей протяженности, на котором может быть достигнута равномерная скорость.

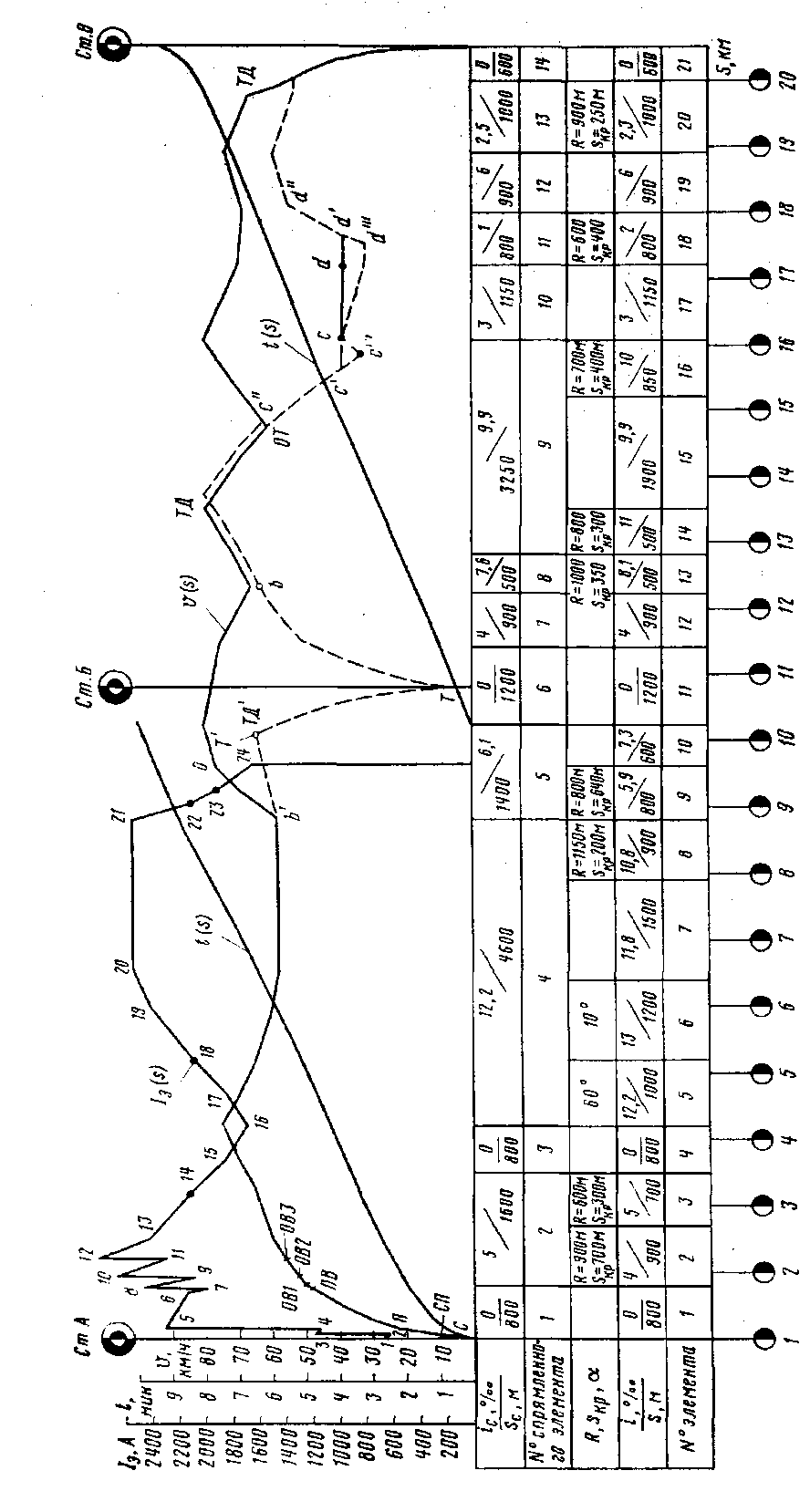

21-22 Построение кривой V(s) T(s) методом МПС

При построении кривой V(S) необходимо учитывать ограничение наибольшей допустимой скорости движения поезда; в курсовой работе следует ограничиться конструкционной скоростью грузовых вагонов v= 100км/ч, допустимая скорость поезда по прочности пути 100 км/ч; конструкционная скорость локомотива; наибольшая допустимая скорость по тормозным средствам определена в пункте 4.

Максимально допустимая скорость поезда при построении кривой V = f(S) должна приниматься как наименьшая из четырех перечисленных выше ограничительных скоростей. Если при построении кривой скорости поезда на спусках скорость стремится превзойти допускаемую, то необходимо применять служебное регулировочное торможение. В таких случаях рекомендуется, руководствуясь п.1.4.8.ПТР, в соответствии с которым разрешается строить кривую скорости, проводимой V = f(S) на таких спусках в виде горизонтальной линии, проводимой ниже уровня допустимой скорости на величину поправки.

Обязательно следует иметь в виду, что при выполнении тяговых расчетов необходимо стремиться к возможно более полному использованию тяговых свойств и мощности локомотива с тем, чтобы время движения поезда по перегонам было минимальным. Только в том случае может быть освоена наибольшая пропускная способность участка. Поэтому переход с режима тяги на режим холостого хода или торможения может быть оправдан лишь в случаях, когда скорость возрастая, доходит до наибольшего допустимого значения. При построении кривой V = f(S) нужно учитывать проверку тормозов в пути следования, которая согласно Инструкции по эксплуатации тормозов выполняется при достижении поездом скорости 40-60км/ч на площадке или спуске; снижение скорости при этом для грузовых поездов допускается на 15-20км/ч.

При графическом построении считаем, что центр массы поезда располагается примерно посередине поезда по его длине, оси станций – в середине элементов, на которых они расположены, входные стрелки соответственно на расстоянии 425, 525, 625 и 725м от оси станции (0,5LПОП).

Кривая скорости изображает движение центра массы поезда, когда локомотив, например, входит на входные стрелки, центр массы поезда находится от них на расстоянии. равном половине длины поезда (0,5LП). Это необходимо учитывать при построении криво скорости при остановке поезда на станции. В данном случае допускаемая скорость движения 50км/ч должна выдерживаться не на рубеже, где расположены стрелки, а на расстоянии (0,5LП) от вертикальной линии, проведенной через место расположения входных стрелок на станционном элементе профиля пути.

Построение кривой скорости следует начинать от оси первой станции заданного участка. Ось станции проводим в середине элементов пути, на которой они расположены. Варианты управления движением поезда при подходе к станции, на которой предусмотрена остановка, иллюстрируются кривыми. приведенными на рис.1.

Построение диаграммы V = f(S) производится следующим образом.

Поезд отправляется со станции А. В тяговых расчетах условно считают, что середина поезда есть его центр тяжести, совпадающий при отправлении со станции с ее осью. За ось станции прием левый край первого элемента профиля пути и спроектируем эту точку н горизонтальную ось. Так получим, что данная точка на горизонтальной оси есть центр тяжести поезда, стоящего на станции.

С момента трогания скорость поезда начинает увеличиваться. По вертикальной оси (ось скорости) берется первый интервал растущей скорости 0-10км/ч, средняя точка этого интервала VСР = (0+10) ½=5 проектируется на кривую ускоряющих усилий fК-wO = f(v). Обозначим эту точку а1. Через точку а1 и начало координат (ноль диаграммы ускоряющихся сил) про водится луч а1в. Луч проводится через ноль координат потому, что поезд начинает движение по горизонтальной площадке. К этому лучу из точки 100 восстанавливается перпендикуляр, который продолжают до величины скорости 10 км/ч (точка1). Отрезок перпендикуляра 0-01 есть отрезок кривой скорости, меняющейся в границах от до 10км/ч. Если спроектировать точку 01 на горизонтальную ось, то эта проекция будет являться величиной пройденного пути поездом за время достижения скорости 10 км/ч.

Далее берется второй интервал времени от 10-20км/ч, его средняя точка 15км/ч намечается на кривую ускоряющих усилий. Через полученную точку а2 и ноль координат проводится луч а2-в2. К лучу из точки 0 восстанавливается перпендикуляр 0-02. Его намечают пунктиром, т.к. элементом кривой скорости является продолжение перпендикуляра в границах от 10-20км/ч – отрезок 0-02.

Аналогично строятся и другие отрезки скорости. При этом последний перпендикуляр 0-07, достигнув уровня скорости 60 км/ч, вышел за пределы первого элемента профиля. Это показывает, что последний интервал скорости 60м/ч взят очень большим. Методом подбора интервала выбираем интервал 50-58 км/ч, при котором конец первого элемента совпадает со скоростью 58 км/ч, т.е. с верхней границей интервала.

Затем поезд вступает на элемент профиля с уклоном +4,12‰. Что будет со скоростью движения, будет ли она повышаться или понижаться? На этот вопрос отвечает левая часть диаграммы ускоряющих усилий. При уклоне +4,12‰ центр построения переноситься в точку в 7, которая соответствует данному уклону, далее построения ведутся так, ж как было показано выше. При отрицательном значении уклона центр построения переносится влево.

При спуске скорость постепенно может достигнуть значительной величины. При построении кривой скорости нужно учитывать следующие факторы:

а) ограничение участковой скорости;

б) ограничение конструкционной скорости;

в) переход в режим холостого хода;

г) при увеличении скорости перехода на режим торможения.

Допустим скорость достигла 80 км/ч, а впереди элемент профиля с затяжным спуском. Переходим в режим холостого хода и производим построение при помощи диаграммы . Для этого проецируем точку с, соответствующую скорости 85 км/ч, на кривую . Находим точку соответствия величины спуска, проводим луч С-С. К этому лучу проводим перпендикуляр и конца последнего отрезка кривой скорости и получим следующий отрезок кривой . Построение производится аналогично построениям в режиме холостого хода.

Построение диаграммы времени хода поезда.

В тяговых расчетах применяются два основных способа графического определения времени хода поезда:

Рисунок 1. Пример построения кривых скорости, времени, тока по заданному профилю

а) способ МПС – построение кривой времени по кривой скорости.

б) способ Дегтярева - графический метод засечек времени на имеющейся кривой скорости.

По имеющейся кривой скорости v(s) строится кривая времени. Построение ведется с использованием некоторого постоянного отрезка, величину которого выбирают в зависимости от принятого масштаба.

Рассмотрим построение кривой времени на рис.4. Кривую скорости условно разбивают на отдельные отрезки А –0, А-В, В-С, С-Д, Д-В и т.д.; которые определяются, как правило, точками перелома кривой скорости. Пределах каждого изменения скорости определяют среднее значение V, находящееся в середине участков. Затем откладываются от точки 0 влево отрезок О – К, равный и через точку К. проводиться новая вертикаль К –К, на которую проектируют точки а, в, с и т.д. Полученные проекции соединяют отрезками 0а, 0в, 0с и т.д. с точкой 0. К линейке, положенной на луч, прикладываю треугольник и через точку 0 проводят прямую 0А, характеризующую время прохождения первого отрезка пути S. Второе звено кривой времени строят перпендикулярно линии 0в из точки А в пределах отрезка пути S и т.д.. Построив отрезки остальных элементов, получаем кривую времени по оси координат.

Подробное описание построения кривых скорости и времени приведено [2], [4].

Построение кривых скорости и времени, являющихся результатом графического интегрирования уравнения движения поезда, а также диаграмм равнодействующих сил. являющихся основой для каждого интегрирования, должны выполняться четко и аккуратно тонкими линиями.