- •Геодинамика. Проблемы и перспективы

- •Часть 1

- •Земля как динамическая система

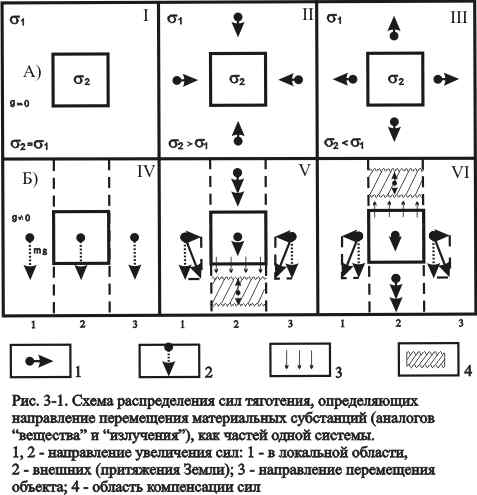

- •2. Фундаментальность и полярность сил тяготения

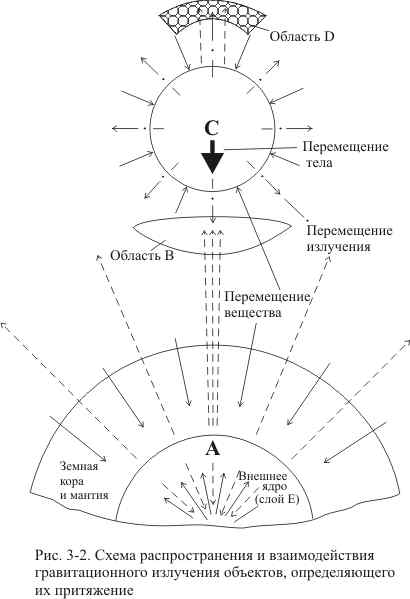

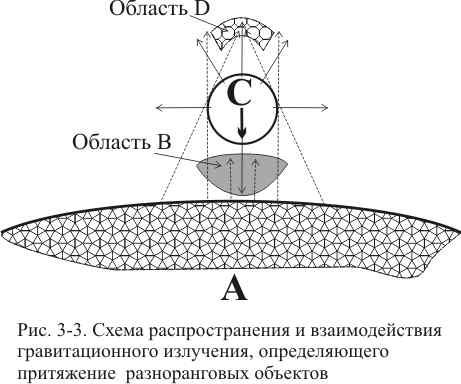

- •3. Природа тяготения

- •Как плавают тела?

- •Природа тяготения

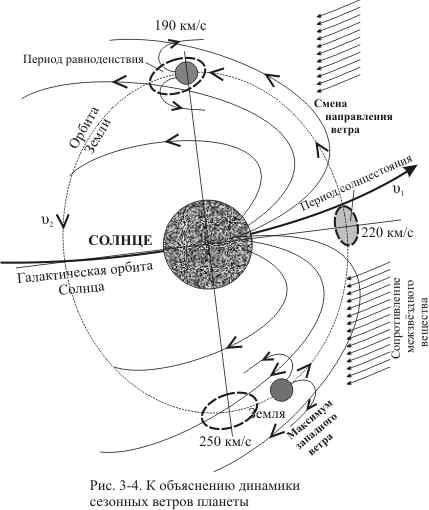

- •Сезонный ветер планеты

- •4. О тяготении более детально

- •О гравитационной постоянной и массе

- •5. Локальность тяготения-взаимодействия при обмене «импульсами-гравитонами»

- •Импульсы в роли гравитонов

- •Массу её динамическим значением, получим фундаментальный вывод новой физики

- •6. Земные разнонаправленные силы тяготения

- •7. Квантование гравитационной энергии

- •8. Вихревое движение – магнетизм (квантованное тяготение)

- •Яворский б.М., Детлаф а.А. Справочник по физике.- м.: Наука, 1977.- 944 с.

Сезонный ветер планеты

Полугодовая цикличность многих природных явлений давно замечена исследователями. Этот ритм отмечен в динамике океанических течений, напряжённости геомагнитного поля, интенсивности полярных сияний и других явлений. Западный стратосферный ветер Земли сразу после равноденствия достигает максимума и вскоре после солнцестояния меняется на восточный. Полугодовые колебания зафиксированы в состоянии атмосфер других планет. На Марсе, Юпитере и Сатурне это заметно лучше всего. Период динамических перемен соответствует полугодовым циклам по местному (для планет) времени. Учёные считают, что ветры на трёх из изученных планет, а также на Земле дуют так, как им предписывает неведомый пока космический фактор.

Загадочность в приведённой информации резко уменьшается при рассмотрении реального механизма функционирования системы «планета-звезда». Полярность сил тяготения заключается в существовании динамического взаимодействия вещества и излучения. В качестве излучения выступает субстанция, ответственная за общее магнитное поле и тепловое излучение планеты. Аналогично функционирует и наше родное светило. Отсутствие в природе пустоты приводит к тому, что потоки излучения космических объектов постоянно взаимодействуют между собой, а также с соизмеримой по плотности космической материей. На этой основе уже просто представить механизм возникновения периодичной смены явлений. Из рисунка 3-4 видно, что отмечаемое усиление «сдувания» потока, смена направления движения масс должны происходить из-за перехода Земли, движущейся по орбите, в область с другим направлением движения субстанции внешней материальной среды. Периодически происходят изменения в сложении скоростей движения тел системы. Ясно, что максимум западного ветра обусловлен сложением скорости движения Солнца (около 220 км/с) и орбитального движения Земли (примерно 30 км/с). Примерно через полгода скорость планеты относительно межзвёздной материи становится минимальной. Таким образом, наблюдаемая периодичность данного природного явления может быть объяснена изменением направлений воздействующих сил при классическом сложении движений объектов.

Рисунки к разделу 3

4. О тяготении более детально

Предложенный механизм тяготения как обмен импульсами в вечно движущейся материи позволяет лучше понять динамику многих систем. Наиболее простой вопрос касается физической причины уменьшения интенсивности сил тяготения с увеличением расстояния. Удаляя тело «С» от притягивающих масс, мы некоторым образом изолируем его, позволяем излучаемым (этим телом) частицам-импульсам «сделать своё дело» – сжать объект, не позволить его фрагментам переместиться под действием внутренних сил, имеющих иное направление. Сближение тел приводит к более интенсивному «гашению» встречных импульсов. Реактивное действие излучения ослабевает, и объекты деформируются, т. е. перемещаются. На каком расстоянии будет фиксироваться гравитационное влияние, например, Солнца неким космическим кораблём, летящим из другой галактики? Теоретически на том, куда могло распространиться излучение звезды с момента её формирования как единой системы. Практически всё зависит от параметров приёмника и величины принимаемого сигнала.

Кроме этого, исследователей давно удивляла особенность такой характеристики движения, как постоянство ускорения свободного падения тел в данной точке независимо от их масс. В действительности всё достаточно просто, если рассматривать «работу» гравитационного излучения, а точнее – взаимодействие квантов движения, определяющее притяжение тел. Ускорение есть производная скорости, значит, скорость взаимодействия потоков излучения в данной точке постоянна. Было бы удивительно получить другие результаты. Ведь физические параметры притягивающихся тел, от которых зависят характеристики излучения, за время взаимодействия не меняются.

Рассмотрим ситуацию детальнее, не забывая об отсутствии чёткости в определении «масса тела». Из рисунка 4-1 следует, что на падающие в земном вакууме тела разной массы со стороны Земли действует сила притяжения, которая постоянна в данной небольшой области материального пространства (мы по возможности стараемся реже употреблять термин «точка»). Используя приведённую формулу, можно просто уяснить, что давно экспериментально установленное равенство ускорений падающих тел показывает постоянство отношения действующей силы к массе независимо от величины последней. Хорошо известный закон всемирного тяготения свидетельствует, что Земля более массивное тело притягивает сильнее, а то, что поменьше – послабее. Однако такая избирательность на удивление точна, ведь ускорения тел всегда равны. Это похоже на действия разумного существа, бросающего, например, в цель некие снаряды. Чтобы не промахнуться, более массивное тело следует и бросать сильнее, иначе будет недолёт. В нашем опыте мы приходим к выводу, что всё определяется некой постоянной силой, которая может считаться удельной по отношению к ускоряемой массе. Несмотря на возможность использования системой громадных сил движения, в области взаимодействия всегда функционирует сила, величину которой определяют параметры системы, попавшей в «сети земного тяготения», точнее – параметры взаимодействующих тел. Иначе говоря, взаимодействовать – означает «учитывать ранг компаньона». Значит, всё дело в природе гравитации. Ведь взаимодействуют не абстрактные силы, а импульсы, излучаемые материальной субстанцией. Одинаковые импульсы излучения Земли (оно постоянно в данной области) взаимодействуют с сотней импульсов большого тела и с десятком импульсов малого. Но отношение взаимодействующих импульсов не изменяется. Ускорение есть отношение силы к массе (количеству вещества). Сотня импульсов Земли взаимодействует с сотней импульсов тела «Б», а десяток импульсов Земли с десятком импульсов тела «А». Мы ведь также не используем всю силу для стряхивания пылинки со своего костюма.

Сообщить одинаковую удельную силу движения для разных тел в реальной обстановке очень сложно, всегда существует взаимодействие с окружающей материей. Поэтому, «равные удельные силы сообщают разным телам одинаковые ускорения только при отсутствии других сил». Это с некоторой точностью происходит в вакууме Галилея. Но как только появляется взаимодействие с воздухом, в действие вступают другие силы, кроме чистого притяжения Земли. Импульсы излучения Земли притягивают не только тело (А или Б), но и воздух между телом и Землёй. Часть импульсов расходуется, и ускорение меняется. Это значит, что изменились удельные силы гравитационного взаимодействия в системе тел. Параметры излучения тела «М» изменились больше, поскольку в системе появилась добавка в виде воздуха.

Соотношение масштабов взаимодействующих потоков излучения позволяет более корректно осмыслить факт притяжения Землёй окружающих нас обычных тел. При этом чаще всего считается, что Земля, например, к летящему 90-тонному самолёту не притягивается. Конечно, это не так. Притяжение взаимное (ведь это взаимодействие), просто деформации гравитационного излучения Земли со стороны самолёта настолько незначительны, что земные массы практически неподвижны относительно небольшого тела. Даже Луна с её огромной массой вызывает только появление небольших возмущений (поднятий поверхности) в теле Земли в виде приливных волн с максимальным размахом колебаний уровенной поверхности до 53,4 см [Миронов,1980].

Наши рассуждения больше касались макрообъектов, взаимодействие которых с системами микромира мало. В безвоздушном пространстве различные по массе обычные тела падают с ускорением, определяемым только силами тяготения этой области планеты. Будет ли аналогичной ситуация при падении, например, атома водорода? Может быть, для такого опыта нужен другой вакуум? Если же для опытов использовать небольшой постоянный магнит (кто будет спорить, что это не материальное тело?) и бросать его в области аномально сильного магнитного поля Земли, то получим ли мы результаты, аналогичные опытам с прочими объектами?

Откачав воздух из экспериментального сосуда, мы убрали мешающие факторы, чтобы более наглядно продемонстрировать получаемый результат эксперимента. Но неужели исследователи удовлетворились всего констатацией факта, что изучению падения тел воздух только мешает? Какие выводы можно сделать, анализируя скорость падения одного и того же тела (m1 = m2 = m) в воздухе (веществе) с различной плотностью? Очевидно, чем более плотной будет среда, окружающая падающее тело, тем меньше будет скорость падения. Мы уже рассмотрели такие случаи выше (закон Архимеда). При соответствующих значениях плотности тело может вообще прекратить падение и начнёт всплывать. Термин «падение» больше соответствует области человеческих отношений, а не физической реальности, поэтому ниже рассмотрим взаимодействующее с веществом переменной плотности тело.

Мощность поля тяготения это отношение импульса, действующего на тело, к единице времени. (Размерность кг ∙ м/с2). Ясно, что это произведение массы на ускорение, а значит, мы характеризуем и силу земного притяжения, и работу, когда определено расстояние.

Наш эксперимент проводится в одной и той же области материального пространства, т. е. работа внешнего поля тяготения по перемещению тела во всех случаях одинакова. Поэтому, рассматривая работу (A) взаимодействующих систем как произведение массы на ускорение свободного падения и расстояние, для тела, движущегося в веществе с различной плотностью (плотность 1-го вещества больше таковой 2-го) можно записать:

A1

= mgS1

и

A2

= mgS2.

![]()

Учитывая равенство работы, произведённой за единицу времени, получим

S1 = S2. (4.1)

Однако мы установили, что частица в менее плотном веществе проходит значительно большее расстояние (скорость распространения выше), т. е.

S1 не равно S2,

а точнее - S1 < S2,

что означает взаимодействие с более плотным веществом (для сохранения равенства работы).

Итак, рассматриваемую абсолютную материальную субстанцию «движение» можно охарактеризовать еще одной философской категорией – постоянством! ДВИЖЕНИЕ ПОСТОЯННО! Физически это означает, что гравитирующая (взаимодействующая) система за единицу времени должна передать одинаковый суммарный импульс (гравитационную энергию, или энергию движения) определённому количеству систем (см. формулу 4.1) . Чем больше интенсивность (можно сказать скорость) взаимодействия, тем меньше скорость распространения данной системы. Постоянство движения-взаимодействия (постоянство тяготения) обеспечивается различиями в скорости перемещения взаимодействующих объектов. Этот вывод, как мы увидим далее, очень важен в сложном процессе выяснения динамики материального мира.

Фотон, перемещаясь в плотном веществе, за одну секунду передаст суммарный импульс некоторой величины, например, триллиону атомов. В космической среде, чтобы «потерять» в течение одной секунды такое же количество энергии (выполнить одинаковую работу), фотону приходится пролететь для встречи с атомами значительно большее расстояние с несравненно большей скоростью. (Противоречит ли это привычному уже положению о постоянстве скорости любых фотонов в физическом вакууме? В конце раздела мы ещё раз обратимся к данной проблеме).

Здесь же необходимо ещё раз подчеркнуть главную особенность такой зависимости «степень взаимодействия – скорость распространения», в основе которой лежит работа. Гравитационное взаимодействие не может осуществляться без соблюдения закона сохранения количества движения (суммарного импульса). В любой движущейся и взаимодействующей (гравитирующей) системе суммарный импульс взаимодействующего вещества равен суммарному импульсу порождаемого этим веществом излучения.

Суммарный импульс огромной массы планеты, взаимодействующей и сжимающейся с минимальной скоростью в слое «Е», равен суммарному импульсу всех частиц излучения, имеющих минимальные массы и огромные скорости распространения.

Объективность закона сохранения количества движения следует из философского принципа «единства противоположностей». Без причины нет и следствия. Необходимо только помнить при этом, что общая энергия гравитирующей системы неизбежно уменьшается. Происходит расходование начального импульса неизолированной системы и передача его окружающей материи.