- •Геодинамика. Проблемы и перспективы

- •Часть 1

- •Земля как динамическая система

- •2. Фундаментальность и полярность сил тяготения

- •3. Природа тяготения

- •Как плавают тела?

- •Природа тяготения

- •Сезонный ветер планеты

- •4. О тяготении более детально

- •О гравитационной постоянной и массе

- •5. Локальность тяготения-взаимодействия при обмене «импульсами-гравитонами»

- •Импульсы в роли гравитонов

- •Массу её динамическим значением, получим фундаментальный вывод новой физики

- •6. Земные разнонаправленные силы тяготения

- •7. Квантование гравитационной энергии

- •8. Вихревое движение – магнетизм (квантованное тяготение)

- •Яворский б.М., Детлаф а.А. Справочник по физике.- м.: Наука, 1977.- 944 с.

8. Вихревое движение – магнетизм (квантованное тяготение)

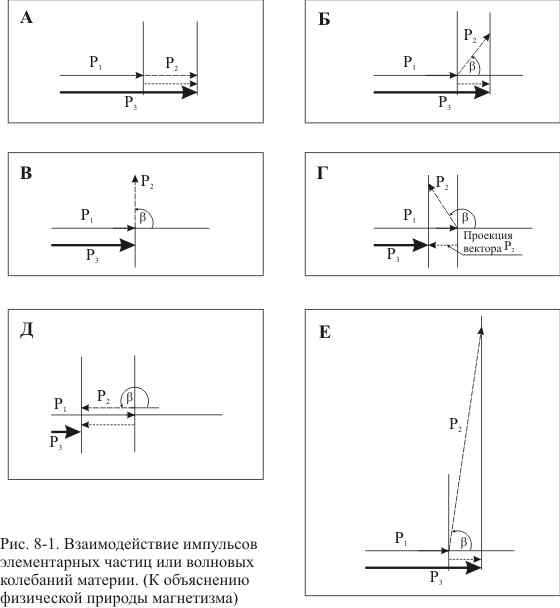

Перемещение и взаимодействие материальной субстанции, представляющей потоки элементарных частиц, удобно анализировать, используя правило сложения векторных величин. В нашем рассмотрении векторы соответствуют импульсам, существующим у движущихся систем. Из приведённого рисунка 8-1 видно, что при однонаправленном движении импульсов P1 и P2 в вариантах «А» и «Б» результирующий импульс P3 увеличивается (по интенсивности увеличивается суммарный поток таких импульсов). При взаимодействии встречных потоков импульсов результирующее движение гасится и в вариантах «Г» и «Д» уменьшается (при равенстве импульсов результирующее движение равно нулю). Независимо от особенностей импульсов, будь это частицы или волны, взаимодействие согласованное (в одной фазе) приводит к усилению движения, рассогласованное (в противофазе) – к гашению импульсов, к ослаблению движения.

Нам привычен показ сложения движений макрообъектов, когда скорость и направление перемещения иллюстрируются «правилом параллелограмма». Для характеристики взаимодействия элементарных частиц больше подходят вероятностные оценки. Возможность столкновений частиц (или сложения волновых движений материи) минимальна при резком уменьшении времени, необходимого для передачи импульса. Ясно, что такая ситуация изображена в варианте «В», когда импульсы перемещаются ортогонально и вклад в заданную составляющую движения практически нулевой. Заметим, что в реальности взаимодействие импульсов не может быть идеально нулевым. Одиночные волны (солитоны) не взаимодействуют с другими колебаниями только теоретически. С некоторой вероятностью всегда происходит взаимодействие и изменение направления движения взаимодействующих систем, и это подтверждает математика. При существенном увеличении импульса P2 составляющая в заданное направление движения не будет уменьшаться даже при приближении угла β почти к прямому (рис. 8-1; варианты «Б» и «Е»). На изменение направления движения взаимодействующих импульсов следует особо обратить внимание, ведь источник и испускаемый им импульс – единая система (связка «действие-противодействие»). Воздействие на некоторую часть системы приводит к перемещению её в целом.

Используем принцип взаимодействия импульсов в выяснении природы магнетизма. «Магнетизм есть особая форма взаимодействия между движущимися электрически заряженными частицами (токами), магнитами и токами» [Физический энциклопедический словарь, 1984]. Магнитных зарядов в природе не существует. Абстрактность понятия «электрический заряд» многим исследователям также привычна. «Заряд – первичное понятие. Его нельзя сформулировать с помощью более простых понятий. Но в этом и нет необходимости…» (Серия «Эрудит». Физика. Издательство «Мир книги». 2006 г.).

В реальности же нас окружают повсеместно движущиеся материальные объекты – частицы. Масса воды в бессточном озере обладает нулевой кинетической энергией. Та же вода в русле реки расходует энергию движения для разделения других частиц, способствуя их упорядоченному движению – току (в отношении некоторых частиц – электрическому). Мы не называем перенос речной водой обломочного материала током, хотя упорядоченное движение частиц налицо. В частном случае ток для нас это поток фотонов из светящейся лампочки. Энергия движения превращается в условно электромагнитное излучение – в свет. Энергия движения вездесуща! Корректно ли для объяснения природы магнетизма привлекать более сложные механизмы, ведь «природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей».

Разнонаправленное движение приводит или к уплотнению, или разуплотнению материи в данной области. Обмен импульсами движущихся и взаимодействующих тел, разлёт или соединение их широко используется для демонстрации законов динамики в классической физике. Однако при установлении таких законов изучалось взаимодействие обычных тел, а не постоянных магнитов, поэтому магнетизм рассматривается исследователями как особый вид взаимодействия. И гравитационному, и магнитному взаимодействиям характерно притяжение. Однако магнитное взаимодействие даже маленьких магнитов неизмеримо интенсивнее гравитационного. В чём причина этого? Считая природу излучения и обычного вещества, и ферромагнитного одинаковой (например, в виде теплового и более коротковолнового излучения), можно предположить, что отличия заключены в неких параметрах обмена импульсами, в особенностях движения потоков излучения и движения самих систем. Возможно, магнетизм это более интенсивное взаимодействие полей тяготения-движения на небольших расстояниях и присущее некоторым специфическим объектам?

Проанализируем особенности физических характеристик атомов различных элементов. Не обнаружатся ли в периодической таблице Д.И. Менделеева какие-то закономерности? Мы установили, что максимальная относительная концентрация вещества и активная динамика свойственна системам, в которых действуют силы тяготения на расстояниях, равных радиусам эквивалентности. Но только ли влияет расстояние, размеры системы? Например, увеличивающаяся масса более плотных обломков ультраосновных пород на склоне горы быстрее придёт в движение, чем дресва низкоплотных гранитоидов. Значит, важна плотность материи. Среди атомов различных элементов выделяются две группы, обнаруживающие связь плотностных свойств с магнитными. Одна группа включает хром, марганец, железо, кобальт и никель. Первые два элемента обладают антиферромагнитными свойствами, три последние – ферромагнитными. Более обширную группу лантаноидов можно ограничить порядковыми номерами 62 – 69. Начало группы – элементы с антиферромагнитными свойствами, конец – сочетание антиферромагнитных и ферромагнитных свойств. «Чистый» ферромагнетик здесь – гадолиний (номер 64). Особенностью параметров элементов в выделенных группах является то, что плотности чистых ферромагнетиков в первой (железо, кобальт, никель) соответственно составляют 7.87, 8.80, 8.90 г/см3 (вероятно, плотность сплава железа с углеродом и другими добавками близка к 8,17 г/см3). В другой – если не учитывать европий, плотность которого (5,26) не соответствует возрастающему ряду значений, составляют от 7,54 до 9,33 г/см3 [Физический энциклопедический словарь, 1984].

Наблюдается определённая зависимость усиления магнитных свойств элементов при приближении плотности к значению 8.17, соответствующему RЭКВ. Среди парамагнетиков максимальное соответствие плотности стронция (2,63) следующему значению аналога радиуса эквивалентности 2,58 приводит к резкому (в 2-4 раза) увеличению магнитной восприимчивости по сравнению с «соседними» элементами таблицы кальцием и барием.

В чём причины существования подобной зависимости? Не исключено, что главные факторы кроются в соотношениях внешних и внутренних масс атома и взаимодействии между ними. При практически постоянной плотности ядра (в наших построениях – слоя «Е») для многонуклонных атомов плотность веществ различается значительно. Значит, необходимо рассматривать динамику атома как сложной системы – взаимодействие ядерного вещества с электронными оболочками в целом, изучать влияние плотности, близкой к отмеченным значениям, на величину обменных мезонных токов, существенно влияющих на электромагнитные свойства ядер [Физический энциклопедический словарь, 1984]. Ещё в конце 1940-х годов английский физик П.М.С. Блэккет предположил, что любое вращающееся тело неизбежно намагничивается просто вследствие своего вращения. Для доказательства своей теории он построил высокоточный магнитометр и путём тщательных измерений получил отрицательный результат. Простого вращения оказалось недостаточно для объяснения природы магнетизма.

Каким же должно быть движение-тяготение, ответственное за существование двух полюсов магнитной системы? Модель в виде тороида, вещество которого по отношению к наблюдателю на поверхности вращается из центра наружу или наоборот, вполне подходит для этого. Только такое перемещение-взаимодействие вещества системы может наиболее полно объяснить полярность магнитных сил. С одной стороны тороида формируется полюс, где вещество втягивается, с другой – выталкивается. Только в этом случае фрагмент другого магнита с противоположным направлением движения будет притягиваться. И главное – объект должен быть активным, что означает соответствие значениям плотности – аналогу радиуса эквивалентности.

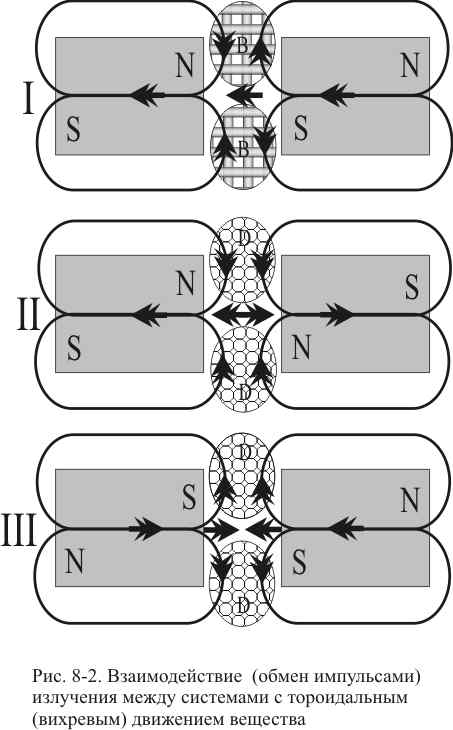

Используя известные законы сложения импульсов, аналогично рассмотренному механизму возникновения сил тяготения, покажем принцип взаимодействия магнитных объектов как систем, обладающих тороидальным вращением материальной субстанции (рис. 8-2). Напомним, что, во-первых, мы не будем использовать абстрактный термин «силовые линии», поскольку последние не могут обмениваться импульсами. Во-вторых, необходимо чётко разделять понятия «разноимённые» и «разнонаправленные». Ведь допустив, что конец магнитной стрелки компаса, указывающий на юг, это её южный полюс, мы придём к выводу, что на юге расположен северный магнитный полюс Земли. Поэтому в действительности притягиваются полюсы, имеющие одинаковое направление движения вещества в теле магнитов, хотя в области самого активного взаимодействия систем-частиц движение противоположно, что и изображено на рисунке. Такое направление перемещения материи в теле системы по сути как бы свидетельствует о стремлении последней к объединению – концентрации.

Рассмотрев вариант I, легко понять, что в пределах тороидальной области «В» (рисунок представляет разрез) происходит сложение импульсов разнонаправленно движущихся некоторых систем, ослабление энергии движения и притяжение. Энергия взаимодействия при этом передаётся общей системе (например, выделяется в виде тепловых квантов). Простота природы и здесь не позволила нам искать иные механизмы для объяснения существования магнитных сил. Налицо полная аналогия с гравитационным взаимодействием, изменилась лишь форма объектов с превалированием специфического (тороидального) движения материи.

В вариантах II и III сложение импульсов приводит к усилению движения в области «D», достаточному для формирования полей двух систем – их разделению. Нарушив симметрию движения, мы «заставим» тороиды отталкиваться, т. е. поворачиваться для перехода в более устойчивое состояние. Здесь мы наблюдаем своеобразное «нежелание» природных систем, получающих дополнительный импульс, соединяться. Но движение-тяготение полярно. Значит, излучение, ответственное за тороидальное вращение, будет иметь направление, противоположное вращению вещества. Вместо силовых линий будет «работать» излучение. Закон Исаака Ньютона «о действии и противодействии» не нарушается.

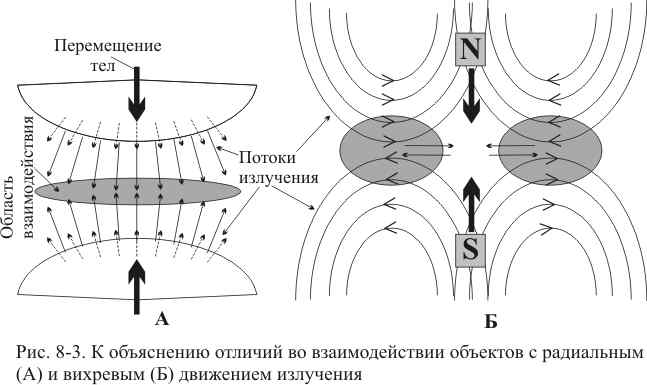

А сейчас попробуем ответить на заданные выше вопросы, касающиеся различий в классическом гравитационном и магнитном взаимодействиях. Притяжение обычных тел происходит благодаря взаимодействию двух встречных потоков излучения (рис. 8-3 А). Начинаясь в некоторой средней области (при одинаковых массах тел), когда импульсы имеют максимальные скорости, взаимодействие в последующем претерпевает изменения. Возможно, причиной является то, что в область взаимодействия поступают всё менее скоростные импульсы. Мешающим фактором может быть и перемещение самих систем друг к другу, искажающее потоки излучения, ориентированные параллельно.

При вихревом взаимодействии и перемещении тел ситуация меняется (рис. 8-3 Б). Здесь также взаимодействуют встречные потоки излучения, но направлены они ортогонально перемещению притягивающихся объектов. В область взаимодействия постоянно поступают новые порции скоростных импульсов-частиц, отсутствует влияние на них перемещающихся систем. Проще можно сказать, что интенсивность взаимодействия при вихревом перемещении материальной субстанции более постоянна. Если считать искажающее влияние радиально распространяющегося потока излучения своеобразным экраном для последующих порций импульсов, то такой экран отсутствует в магнитном взаимодействии. Взаимодействие относительно «пассивных» систем отлично от такового активных – тороидальных. Не случайно выше было обращено особое внимание на наличие активной динамики у образований с вихревым движением материи.

В теоретической физике элементарных частиц можно рассматривать пи-мезон, который выступает в роли трёх наблюдаемых – пи-плюс-, пи-минус- и пи-ноль-мезонов только при взаимодействии частицы с электромагнитным полем [Физический энциклопедический словарь, 1984]. «Примерка» такой ситуации к нашим построениям позволяет отождествить и «плюс», и «минус» мезонов с различным направлением тороидального вращения в системе. Сложнее дело обстоит с пи-ноль-мезоном. Исследователи не нашли нулевого положения во взаимодействии магнитов. Взаимодействие излучений в области одноимённых полюсов (и «северных», и «южных») приводит к нарушению симметрии и стремлению системы к сохранению импульса. Объяснение такой ситуации лежит в плоскости всё тех же законов движения, регламентирующих особенности формирования систем, в частности, их форму.

Мы знаем, что среди космических тел максимально эллиптические орбиты имеют небольшие тела – кометы, астероиды. Это закономерно, поскольку, чем меньше масса объекта, тем больше его скорость при выбросе, и при сложении движений орбита будет подобна сильно вытянутому эллипсу. Интенсивное тороидальное вращение материи системы как раз и означает стремление объекта принять удлинённую форму (хотя, осевое вращение тела некоторым образом может компенсировать тороидальное), а это и есть усиление магнитных свойств. И наоборот, ослабление тороидального вращения в объекте заставляет его концентрироваться наиболее компактном образом – в виде сферы. Значит, мы можем отождествить пи-ноль-мезон с практически сферическим объектом, обладающим исчезающе слабым тороидальным вращением материи.

Но зачем нам понадобились пи-мезоны? Электрон, протон и нейтрон также несхожи между собой зарядами. Откуда вся эта физическая дифференциация? «Из динамики, без которой их рассмотрение вряд ли стоит считать корректным». Действительно, каким зарядом обладает протон в составе атома? Ответа нет, ибо там заряд протона никто не определял. Выброшенный же возбуждённым атомом в виде тороида, протон просто обязан обладать зарядом, т. е. тороидальным вращением вещества и излучения. Значит, заряд – это вид импульса, получаемого частицей при «рождении». В таком рассмотрении нейтрон представляет не что иное, как осколок, или часть внутренних масс, практически лишённую тороидального вращения. Ведь возможность выброса системой части своей массы отсутствует в отношении вещества глубже слоя «Е». Для этого необходимо «разрушить» ядро атома, чтобы получить осколок без заряда.

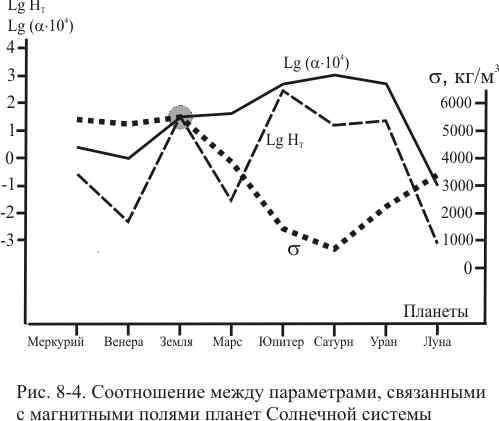

Вихревое (тороидальное) вращение, вероятно, может осложнить процесс измерения масс элементарных частиц, например, нуклонов. Трудно представить, как взаимодействует вихревое излучение заряда-протона или заряда-электрона с вмещающей средой. Исследователи пока оперируют понятиями «притяжение» и «отталкивание». Так ведут себя проводники, по которым течёт постоянный ток. Если же механизм взаимодействия не отличается сложностью, то благодаря взаимодействию вихревых излучений проводники притягиваются, или отталкиваются (рис. 8-4). Перемещающийся совсем не в пустоте объект с вихревым вращением может претендовать на роль «более простого понятия».

Универсальность законов динамического преобразования материи означает наличие тороидального вращения вещества в теле космических объектов, обладающих магнитными полями. Планеты с относительно высокой скоростью осевого вращения представляются как наиболее активные тела, находящиеся на ранней стадии своей динамической эволюции. Значит, наиболее вероятной особенностью их строения может быть тороидальность. Естественно, что медленнее расходуется импульс у самых массивных, но имеющих малую среднюю плотность, планет. Они всё ещё сохраняют черты динамики, соответствовавшей этапу их «рождения». В дальнейшем уменьшение скорости вращения вещества в теле тороида и самого тороида в целом должно способствовать принятию объектом сферической формы. Очевидно, существует зависимость между величиной сжатия планет (α) и значениями полного вектора напряжённости их дипольного магнитного поля (НТ), или полной силы магнитного поля. Несмотря на то, что магнитное поле планет изучено далеко не полностью, что относится в первую очередь к телам со слабым полем (Венере и Марсу), сравнение изучаемых параметров однозначно свидетельствует о наличии такой зависимости (см. таблицу 8.1). Для большей наглядности в таблице приведены логарифмы сжатия и полной силы магнитного поля. Чтобы исключить некорректность логарифмирования, величины сжатия Венеры и Меркурия приняты соответственно как 0,0001 и 0,0002, что связано с периодами вращения планет вокруг своей оси (для Луны этот показатель принят равным 0,00001).

Таблица 8.1

Соотношение сжатия и напряжённости магнитного поля планет

Солнечной системы

Планеты |

Lg(α·104) |

LgНТ |

Меркурий |

0,3 |

-0,6 |

Венера |

0 |

-2,3? |

Земля |

1,5 |

1,5 |

Марс |

1,7 |

-1,5? |

Юпитер |

2,8 |

2,5 |

Сатурн |

3,0 |

1,2 |

Уран |

2,8 |

1,3 |

Луна |

-1,0 |

-3,1 |

Приведённые в таблице значения вполне удовлетворительно коррелируются, причём максимальные расхождения наблюдаются именно в том случае, когда надёжная информация о параметрах отсутствует. Венера, с «почти земной» массой, характеризуется в несколько тысяч раз меньшей напряжённостью магнитного поля. Чем, кроме практически полного отсутствия тороидального вращения вещества, можно объяснить этот факт? Достаточно наглядна ситуация и в отношении наиболее массивных планет, когда хорошо проявляется и влияние другого фактора – плотности. При средней напряжённости магнитного поля Юпитера и Сатурна соответственно 318 и 17 А/м, их средние плотности равны 1350 и 720 кг/м3. (Примечательно, что отношения напряжённостей и плотностей равны соответственно 18,71 и 18,75·10-1). Сатурн, имеющий минимальную среди планет плотность вещества, но максимальное сжатие, создаёт магнитное поле, соизмеримое по напряжённости с земным. (Значения из разных источников несколько расходятся). Это вполне объяснимо, если учесть, что «замечательной особенностью магнитного поля Сатурна является его почти точная аксиальная симметрия», т. е. отклонение оси магнитного диполя от оси вращения планеты составляет не более 1° [Физическая энциклопедия, 1998]. Здесь чётко проявляется роль интенсивного тороидального вращения вещества в создании магнитного поля планеты.

Таким образом, налицо влияние двух главных взаимосвязанных факторов, определяющих природу магнетизма, – закономерного плотностного состояния объекта, подчиняющегося квантованию энергии движения-тяготения, и наличия тороидального вращения его вещества. Можно ли такое вращение рассматривать только как общее для системы, или как сумму разнопорядковых движений? И да, и нет! Разнопорядковые движения есть результат изменения особенностей общего движения – следствие редуцирования общего импульса. И на данном этапе существует общее вращение с передачей импульсов локальным объёмам материи, ведь система активно функционирует. Иначе, чем можно объяснить факт появления и распада «фокусов» векового хода, или инверсию магнитного поля?

Использование динамических моделей, учитывающих тороидальное (кроме осевого) вращение вещества, имеет ещё одно преимущество. Это может служить хорошим алгоритмом в изучении начальных стадий образования космических тел. Зная динамику образования, например, планеты, можно более обоснованно прогнозировать её дальнейшее развитие. Естественно, что зависимость плотностного состояния вращающейся материи от энергетического уровня движения-тяготения (значения радиуса эквивалентности) предполагает существование определённых стадий в последовательном динамическом развитии объекта (периоды активности). Среди звёзд это наиболее горячие «молодые» объекты, звёзды главной последовательности, жёлтые карлики, нейтронные звёзды. Галактики также давно разделены по классам с закономерным переходом от активных вихревых систем до сферических звёздных скоплений. Из земных объектов – лучше всего известны зарождающиеся и распадающиеся циклоны и торнадо.

Итак, наша планета субсферический тороид. Заметно ли это в её фигуре? Почему она больше похожа на грушу? Максимальная выпуклость «земной груши» наблюдается на севере, а вмятина на юге (см. рис. 1-2). Допустив, что вещество планеты незаметно для наблюдателя-землянина всё ещё пытается вращаться от южного полюса к северному, мы решим, что фигура и должна быть такой. Выталкивание и растаскивание вещества способствует выравниванию рельефа, но формированию выпуклости в фигуре геоида. Втягивание и центростремительное скучивание вещества приведёт к «вмятине» поверхности геоида, но относительному поднятию рельефа. Конечно, строгая симметрия отсутствует. Тем не менее, гористая, но низкосейсмичная (позже этому будет дано объяснение) Антарктида не очень похожа на Канадский архипелаг. Шестой континент вообще считается самым высоким на планете.

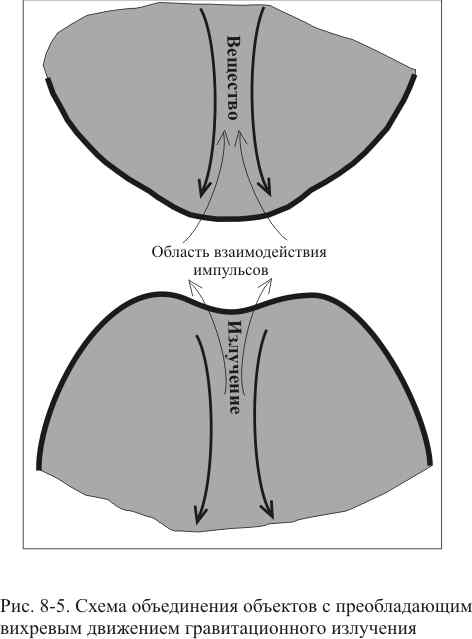

Частицы будут втягиваться в области северного магнитного полюса, а выталкиваться на другой стороне планеты. И здесь примечательно то, что классическая физика и геофизические данные помогают более чётко вообразить механизм притяжения тороидальных систем-объектов. Взглянув на рисунок 8-5, мы увидим, что объединение объектов в природе происходит по принципу складывания картинки-мозаики. Два выступа, как и две впадины объединить невозможно. Природа «подготовила» мозаику, в которой сложение осуществляется по определённому правилу, а не как попало. Каждой впадине в стационарной системе должен соответствовать свой выступ.

Вернувшись к особенностям гравитационного вихревого излучения планеты, вспомним информацию о полярных сияниях. Именно взаимодействие сконцентрированных движущихся («заряженных») частиц в области магнитных полюсов формирует красочные картины, удивляющие исследователей. Существуют ли различия в движении и взаимодействии частиц, часть которых представлена космическими? Как это влияет на динамику планеты? Ведь «солнечный ветер» различной интенсивности может взаимодействовать с разнонаправленным потоком земного излучения. Очевидно, однонаправленное вихревое движение воздуха в области вращающихся винтов самолёта не означает, что направление перемещения летательного аппарата равновероятно! А если летательный аппарат – Земля? Поэтому, можно предположить, что отсутствие симметрии во вращении планеты по отношению к тороидальному вращению вещества в её теле, а также взаимодействие общих магнитных полей при образовании (выбросе) и дальнейшей эволюции тел, являются главными факторами-причинами и медленного изменения наклона осей их вращения, и смещения орбит.

А влияет ли вихревое движение материи на тела, обычно считающиеся немагнитными? Не исключено, что анализ данной ситуации будет полезен при рассмотрении воздействия земного магнитного поля на многие вещества, формирующиеся в верхних частях литосферы. Одним из важных моментов в этом плане является проблема миграции нефти и природного газа и накопления их в резервуарах-ловушках.

В первой половине XIX века подобные взаимодействия изучались известным английским физиком-экспериментатором Майклом Фарадеем. Он открыл диамагнетизм и парамагнетизм вещества, а ферромагнетизм считал крайней формой парамагнетизма. (В современных разработках эти явления рассматриваются более основательно, с выделением ферромагнетизма и антиферромагнетизма, а также ферримагнетизма). Фарадей же пытался определить, нельзя ли с помощью новых сильных магнитов выявить магнитные свойства у материалов, считавшихся немагнитными. В своих опытах он обнаружил, что «подвешенный между полюсами электромагнита стерженёк из свинцового стекла (силикатного стекла с примесью бората свинца), расположился поперёк магнитного поля, т. е. перпендикулярно к направлению, которое принял бы стержень из железа» [Липсон, 1972]. Проверка не показала зависимости такой ориентации от каких-то посторонних факторов-помех (случайного расположения, свойств нити-подвеса и др.). Учёный убедился, что открыто новое магнитное свойство, «которое заставляет вещество перемещаться в направлении областей магнитного поля, где поле слабее». (Полезно вспомнить о способности плавающего тела перемещаться в локальную область разуплотнения).

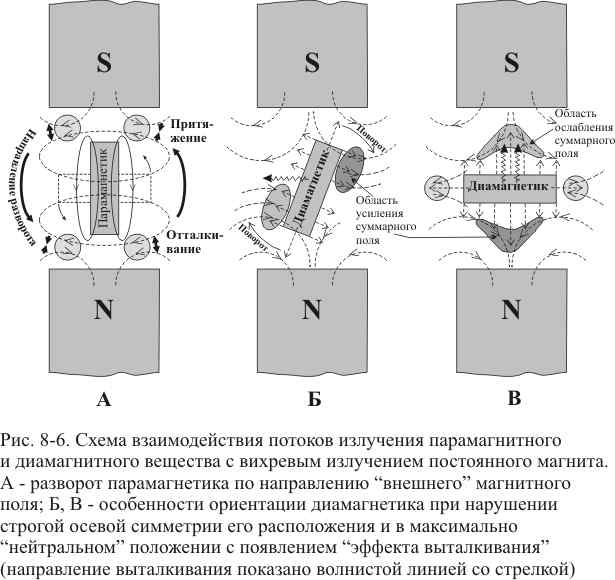

Можно ли показать физическую сущность парамагнетизма и диамагнетизма, оперируя в «просто устроенной природе» только сложением импульсов? На рисунке 8-6 представлены три варианта взаимодействия потоков излучения веществ и постоянного магнита. Вполне очевидно, что ориентированный перпендикулярно потоку магнитного излучения парамагнетик, не сможет оставаться в таком положении из-за появления пары сил, стремящихся развернуть тело вдоль потока импульсов (вариант «А»). Эти силы – следствие взаимодействующих импульсов такой пары объектов. Уточним, что «тело-парамагнетик» развернётся не произвольным образом, а в направлении, позволяющем соединиться вихревым полям объектов.

Попробуем мысленно аналогично разместить в таком же положении диамагнетик, не обладающий суммарным вихревым движением частиц излучения. Видно, что в потоке вихревого излучения магнита доля частиц, движущихся прямолинейно (осецентрированных) очень мала. В этом случае, даже незначительное нарушение строгой симметрии в расположении диамагнитного стержня приведёт к появлению различий в интенсивности взаимодействия импульсов излучений объектов. Стержень начнёт поворачиваться и займёт наиболее нейтральное положение перпендикулярно потоку магнитного излучения (варианты «Б» и «В»). Примечательно, что в варианте «В» наглядно проявляется эффект перемещения диамагнетика в направлении ослабления поля, т. е. перемещения в область разнонаправленного сложения (значит, компенсации) импульсов-частиц. Ясно, что даже малейшее нарушение симметрии в расположении тел приведёт к повороту и выталкиванию подвешенного диамагнетика.

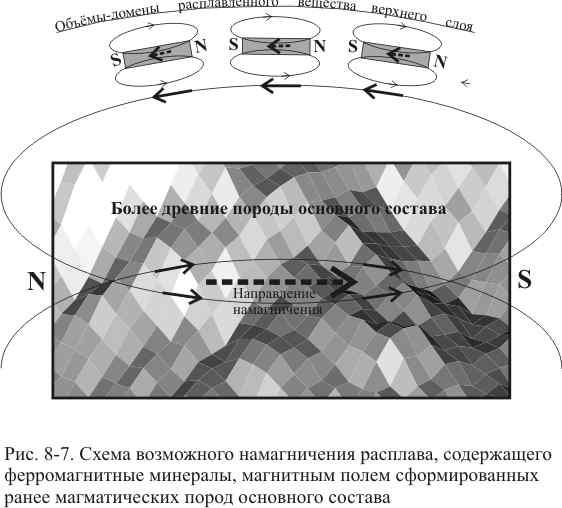

Анализ распределения сил в системе взаимодействующих объектов с вихревым движением материи позволяет прояснить процесс намагничения магматических пород, формирующихся из расплава. В этом случае магнитные моменты составных частей расплава ориентируются под влиянием максимального градиента поля движения. В упрощённом виде такая ситуация показана на рисунке 8-7. В качестве одного из источников намагничивающего поля рассматриваются высокомагнитные породы основного состава. Очень часто возникает необходимость расшифровки истории формирования структур осадочного чехла, включающего многочисленные пластовые тела долеритов (хорошо известных траппов). Намагниченность таких образований всегда есть результат воздействия внешнего поля как суперпозиции трёх составляющих: общего магнитного поля планеты, магнитного поля локальных тороидальных структур и поля, генерируемого подстилающими расплав породами.

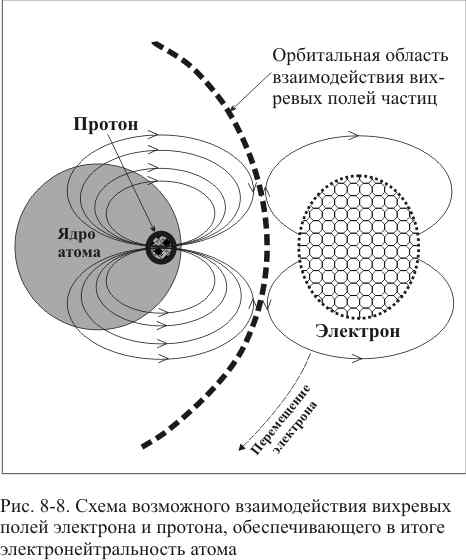

Природа магнетизма и природа гравитации заключается в вечном обмене импульсами. Наглядность такого обмена существенно зависит от его интенсивности. При рассмотрении атомов ферромагнетиков последующие звенья в цепи рассуждений намечаются только предположительно, поскольку микромир сложен для изучения при использовании наших макроприёмников. Однако мы установили, что в соответствии с квантованием энергии движения-тяготения объекты любого ранга не должны обладать исключительными свойствами. Значит, и в окружающем нас мире квантованное тяготение (магнетизм) должно проявляться не только при участии постоянных магнитов. Например, хорошо известный «атмосферный пылесос» торнадо также работает с участием вихревого вращения воздушных масс. И зарождается, и перемещается он исключительно благодаря вечному движению, благодаря воздействию на вещество более интенсивного (тороидального) движения. Обратимся к схеме, знакомой нам по многим учебникам и изображающей расположение основных слоёв атмосферы [Горная энциклопедия, 1984]. Мы обнаружим, что главная зона накопления мощных кучевых облаков расположена в среднем на высотах около 4000 м. Табличные данные физических справочников свидетельствуют, что средняя плотность атмосферы на высоте 4 км равна 0,820 кг/м3 (значение радиуса эквивалентности составляет 0,817). Означает ли это, что плотность атмосферы в районах, не «посещаемых» торнадо, иная? Влияют ли на образование разрушительных вихрей строение и физические свойства литосферы в этих районах, отображаемые распределением магнитных и гравитационных аномалий? Вопросов очень много, но уже предположительно намечается путь к их решению. Дополнительная информация по этой теме приведена в разделе о тороидальных структурах литосферы, а здесь заметим, что механизм взаимодействия вихревых потоков импульсов может «работать» в динамике атома. По-видимому, обеспечение электронейтральности атомов зависит от взаимодействия вихревых полей электронов и протонов (рис. 8-8). Плотности потоков излучений протона и электрона различны, значит, для устойчивого взаимодействия частиц электроны должны двигаться на высоте, где потоки импульсов одинаковы. (Не исключено, что это определяет значительные размеры атома по сравнению с локальностью ядра). Если масса есть мера взаимодействия систем (см. раздел 4), то в области взаимодействия вихревых полей электрона и протона массы равны. Заметим, что реальный механизм взаимодействия составных частей атома может оказаться неизмеримо сложнее. Электроны перемещаются относительно протонов, и представить эту траекторию на фоне постоянного взаимодействия с многими нуклонами чрезвычайно сложно. Очевидно, электронно-нуклонным взаимодействиям в атомах, ядра которых имеют десятки протонов, свойственна некоторая динамическая стабильность. В противовес этому, при вращении электронов вокруг ядер лёгких элементов (водорода, лития) генерируются колебания, воспринимаемые в виде своеобразного «вселенского излучения». Ведь электромагнитное излучение есть движение с ускорением электрически заряженной частицы.

Вспомнив в очередной раз о единстве законов, действующих во всей физической реальности, зададим несколько вопросов и в отношении закономерностей формирования не только циклонов, но и некоторых полезных ископаемых. Почему не открыты месторождения золота в виде массивных залежей, а для медно-никелевых месторождений это весьма характерно? Может быть, сказывается влияние различий в плотностях? Плотности меди и никеля (без примесей) соответственно равны 8960 и 8900, а золота – 19320 кг/м3. Золото рассеяно практически во всех горных породах, в воде океанов. Какова роль охарактеризованных выше сил движения-тяготения при формировании месторождений нефти и газа (в некоторых случаях они характеризуются как местоскопления)? Плотность нефти в зависимости от содержания примесей находится в интервале 760-940 кг/м3, а среди многих газов только их смесь в виде природного газа при 0 ºС и нормальном атмосферном давлении характеризуется средним значением плотности 0,800 кг/м3.

Отмеченные закономерности знаменательны ещё по одной причине. Вероятно, изменение физических условий (давления, температуры) в области нефтегазовых залежей будет способствовать изменению плотности полезного ископаемого и, как следствие, миграции углеводородов во вмещающие породы. Верно и обратное утверждение, когда необходимым благоприятным фактором формирования залежей (концентрации углеводородов) считается наличие соответствующей тектонической обстановки – масштабного разуплотнения вещества, которому присущи не только соответствующие температура и давление, но и существуют разнонаправленные вертикальные градиенты плотности горных пород.

Рассмотрено наиболее интенсивное вихревое движение и взаимодействие материальной субстанции. Как соотносятся с таким движением «рождение», развитие и «смерть» природных систем? Логичнее всего начать с относительного «начала» – с «рождения». Тогда будут понятнее и особенности динамики остальных этапов общего функционирования. Непосредственно к геодинамическим построениям мы приступим в разделе 10, осветив предварительно некоторые моменты, касающиеся широко используемых при этом геофизических методов.

Рисунки к разделу 8

ЛИТЕРАТУРА