- •Цели создания, организационная структура и задачи рсчс. Режимы функционирования рсчс, мероприятия, проводимые при данных режимах.

- •Цели создания, организационная структура и задачи го. Порядок перевода системы го с мирного на военное положение.

- •Порядок сбора и обмена информацией в рф информацией в области защиты населения и территорий от чс природного и техногенного характера.

- •Полномочия органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чс. Структура городского (районного) звена территориальной подсистемы рсчс.

- •Полномочия организаций в области защиты населения и территорий от чс. Структура объектового звена территориальной подсистемы рсчс.

- •Полномочия органов местного самоуправления в области го. Структура системы го города (района).

- •Полномочия организаций в области го. Структура системы го объекта экономики.

- •Общие понятия об управлении. Функции, виды и компоненты управления. Понятия об организационных системах.

- •Содержание мероприятий процесса управления рсчс и го. Требования к управлению рсчс и го.

- •Пункты управления рсчс и го, их классификация, предназначение, порядок занятий и организация деятельности на них.

- •Подготовка населения, органов управления и сил го и чс по вопросам защиты от чс мирного и военного времени.

- •Содержание превентивных мероприятий по предупреждению и снижению возможного ущерба в чс мирного и военного времени.

- •Организация эвакуации населения в чс военного и мирного времени.

- •Организация взаимодействия органов управления и сил рсчс при подготовке и в ходе выполнения асднр.

- •Виды оперативных групп, их состав, предназначение и задачи.

- •Порядок привлечения сил и средств рсчс и го. Порядок выработки решения на проведение асднр.

- •Правовые основы создания и деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории рф.

- •Организация подготовки и всестороннего обеспечения действий сил поисково-спасательных служб в чс.

- •Организация охраны труда спасателей.

- •Основания и порядок введения чрезвычайного положения. Характеристика чрезвычайного положения.

- •Глава II. Обстоятельства и порядок введения чрезвычайного положения

- •Права и обязанности граждан в области го и защиты населения и территорий от чс природного и техногенного характера.

- •Правовое регулирование промышленной безопасности опасных производственных объектов.

- •Правовое регулирование пожарной безопасности.

- •Федеральный закон от 21.12.94 n 69-фз (ред. От 30.12.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013) "о пожарной безопасности"

- •Правовое регулирование защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- •Государственная экспертиза, надзор и контроль в области безопасности.

- •Анализ и управление рисками.

- •Мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики.

- •Регламентация и эксплуатация средств индивидуальной и коллективной защиты.

- •Средства, способы, алгоритмы диагностики и оказания первой медицинской помощи при воздействии на организм человека механических и термических поражающих факторах.

- •Средства, способы, алгоритмы диагностики и оказания первой медицинской помощи при воздействии на организм человека радиационных, химических и биологических поражающих факторах.

- •Основные технологии проведения поисково-спасательных работ.

- •Классификация и общая характеристика основного оборудования спасательной техники. Основы их технической эксплуатации.

- •Классификация аварийно-спасательной техники

- •2.1. Определение, назначение и классификация аварийно-

- •2.5. Асм легкого класса

- •2.6. Асм среднего класса

- •2.7. Асм тяжелого класса

- •2.8. Асм сверх тяжелого класса

- •Основные машины инженерного обеспечения аварийно-спасательных работ. Основы их технической эксплуатации. Машины аварийно-спасательные Машины аварийно-спасательные

- •Организация асднр и особенности эксплуатации специальной техники при борьбе с пожарами.

- •Организация асднр и особенности эксплуатации специальной техники при наводнениях.

- •Организация асднр и особенности эксплуатации специальной техники при ликвидации последствий производственных аварий и катастроф на территории Удмуртской Республики.

- •Основы военной топографии, условные знаки и обозначения, применяемые в рсчс и го. Порядок склейки рабочей карты командира, порядок нанесения условных обозначений.

- •Основы выявления и оценки радиационной и химической обстановки. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля.

- •Задачи и организация инженерной разведки. Силы и средства инженерной разведки. Инженерная разведка объекта экономики при чс в мирное и военное время.

- •Общие сведения о водных преградах, мостах и переправах. Организация пропуска сил рсчс и го через водные преграды. Переправа вброд, переправа по льду.

- •Организация крепления и обрушения зданий и сооружений, грозящих обвалом. Способы сплошной разборки завалов.

- •Инженерные работы по устранению повреждений на кэс. Основные параметры работ по ликвидации аварий на кэс. Ликвидация аварий на кэс.

- •Методы и средства пожаро-взрывозащиты технологического оборудования.

- •Мониторинг и обеспечение безопасности перевозок пожаро- взрывоопасных веществ.

- •Мониторинг и прогнозирование природных явлений в Удмуртской Республике.

- •Цели, задачи и техническое оснащение системы связи и оповещения мчс России.

- •Диспетчерская оперативная связь, основные функции диспетчерской оперативной связи, структура еддс.

- •Методы и средства обеспечения надежности и безопасности технических систем.

- •Технические устройства обеспечения надежности и безопасности технических систем.

- •Организация и проведение экспертизы технических систем.

- •Планирование, хранение и обновление резервов материальных ресурсов для ликвидации чс и запасы материальных средств в целях го в Удмуртской Республике.

- •Содержание и порядок разработки паспорта безопасности опасного объекта.

- •Раздел 3 «Выводы и предложения».

- •Раздел 4 «Ситуационные планы

- •Раздел 5 «Ситуационный план».

- •3. Содержание и порядок разработки декларации пожарной безопасности.

- •4. Содержание и порядок разработки плана локализации и тушения пожара.

- •5. Содержание и порядок разработки плана ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов

- •I. Структура Плана лрн (образец)

- •1. Общая часть

- •2. Оперативная часть

- •3. Ликвидация последствий чс(н)

- •II. Экспертиза Планов

- •III. Введение Планов в действие и контроль их реализации

- •IV. Отчетность

- •V. Приложения к Плану

- •6. Содержание и порядок разработки плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- •7. Содержание и порядок разработки тома «Мероприятия итм гочс» проектной документации

- •8.Содержание и порядок разработки планирующих документов по инженерному обеспечению асднр.

- •9. Планирование мероприятий го по защите населения от опасностей военного времени. Типовая структура плана го и защиты населения объектов экономики.

- •10.Планирование мероприятий по предотвращению и возможного ущерба от чс. Типовая структура плана действий по предупреждению и ликвидации чс природного и техногенного характера.

- •11.Типовая структура и порядок разработки структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами (смис).

- •12.Типовая структура и порядок разработки общероссийской системы информирования и обучения населения в местах массового скопления людей (оксион).

- •13.Типовая структура и порядок разработки локальной системы оповещения (лсо).

- •Назначение, организация и порядок задействования локальных систем оповещения Назначение локальных систем оповещения

- •Организация локальных систем оповещения

- •Порядок задействования локальной системы оповещения

- •Организационно-техническое построение локальных систем оповещения в районах размещения химически опасных объектов

- •Организационно-техническое построение локальных систем оповещения в районах размещения гидроэлектростанций

- •Организация и основные этапы создания локальных систем оповещения

- •Паспорт локальной системы оповещения потенциально опасного объекта

- •1. Охват лсо населения и территории

- •2. Характеристика лсо

- •3. Организация эксплуатационно-технического обслуживания (это)

- •14.Типовая структура и порядок разработки системы оповещения и управления эвакуацией (соуэ).

- •15.Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

- •2.По конструкции:

- •17.Основные направления наращивания фонда защитных сооружений. Разработка плана мероприятий по наращиванию недостающих средств коллективной защиты.

- •Программные мероприятия фцп "Развитие гражданской обороны в Российской Федерации на период с 2009 - 2013 годы" (далее - фцп го). Наращивание фонда зс го в рамках реализации фцп го включает:

- •19.Опасности техногенного характера. Их краткая характеристика. Понятие о потенциально опасных объектах и их классификация.

- •20.Риски (виды, источники и факторы, расчетные формулы).

- •21.Мера риска. Приемлемые риски. Сравнение рисков. F-n диаграммы. Зонирование территорий по уровню индивидуального риска.

- •Критерии для зонирования территории по степени опасности чрезвычайных ситуаций

- •22. Надежность технических систем (определение, основные характеристики, показатели).

- •23. Расчет надежности технических систем (последовательное и параллельное соединение элементов, метод преобразование звезды в треугольник и базового элемента). Резервированные системы.

- •24.Применение статических методов в теории надежности (определение, расчетные формулы).

- •25.Многокритериальная оптимизация комплекса организационно-технических мероприятий по защите в чс.

- •26. Экспертные системы и базы знаний. Системы поддержки принятия решений в кризисных ситуациях.

- •4.3. Идентификация опасностей

- •4.4. Оценка риска

- •4.5. Разработка рекомендаций по уменьшению риска

- •5. Методы проведения анализа риска

- •Методы исследования опасностей (количественные и качественные подходы, направление анализа, экспериментальные методы исследований).

- •Методы исследования опасностей (дерево отказов, дерево решений) Глава 1. Метод построения деревьев отказов

- •1.1. Остов понятия деревьев отказов

- •1.3. Основа метода построения деревьев отказов

- •1.4. Достоинства и недостатки метода деревьев отказов

- •Количественный анализ затрат с помощью дерева событий.

- •Оценка надежности человека как элемента сложной технической системы.

- •Разработка и создание новых методов средств защиты человека и ос в чс.

- •Исследование социально-психологических отклонений и поведения пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Реабилитация пострадавших.

- •Исследование воздействия антропогенных факторов, стихийных явлений на человека, промышленные объекты и окружающую среду.

- •Исследование роли ментальных особенностей в формировании культуры безопасности в Удмуртской Республике.

- •Исследование дымообразующей способности горючих материалов.

- •Исследование воспламеняемости материалов.

- •Исследование распространения пламени по материалам поверхностных слоев конструкций полов и кровель.

- •7 Оборудование для испытания

- •8 Калибровка установки 8.1 Общие положения

- •1 8.2 Порядок проведения калибровки

- •11 Протокол испытания

- •Основные подходы в математическом моделировании техногенных катастроф.

- •Использование дискретно-событийного моделирования (дсм) для чс.

- •Применение агентного моделирования чс.

- •Основные подходы в моделировании распространения пожаров.

- •Основные подходы в моделировании процесса эвакуации при пожаре.

- •Упрощенная аналитическая модель движения людского потока

- •Моделирование процессов управления в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

Анализ и управление рисками.

Риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде .

Риск возникновения чрезвычайной ситуации – вероятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, определяемая соответствующими показателями риска (ГОСТ Р 22.0.02-94).

В

рамках технократической концепции

природный и техногенный риски измеряются

вероятной величиной потерь за определенный

промежуток времени. Заблаговременное

предвидение (прогноз) риска, выявление

влияющих факторов, принятие мер по его

снижению путем целенаправленного

изменения этих факторов с учетом

эффективности принимаемых мер составляют

управление риском. А также в общем

случае управление риском – это разработка

и обоснование оптимальных программ

деятельности, призванных эффективно

реализовать решения в области обеспечения

безопасности.

Главный элемент такой деятельности –

процесс оптимального распределения

ограниченных ресурсов на снижение

различных видов риска с целью достижения

такого уровня безопасности населения

и окружающей среды, какой только возможен

с точки зрения экономических и социальных

факторов. Этот процесс основан на

мониторинге окружающей среды и анализе

риска.

Согласно другому

определению управление риском -

это основанная на оценке риска

целенаправленная деятельность по

реализации наилучшего из возможных

способов уменьшения рисков до уровня,

который общество считает приемлемым,

исходя из существующих ограничений на

ресурсы и время.

Для управления риском

обычно используется подход, основанный

на субъективных суждениях и игнорирующий

социально-экономические аспекты, которые

в значительной степени определяют

уровень безопасности личности и общества.

Научный подход к принятию решений в

целях устойчивого развития общества,

т.е. обеспечения безопасности человека

и окружающей его среды в условиях

повышения качества жизни каждого

индивидуума, требует взвешенного и

непредвзятого мышления, основанного

на количественном анализе риска и

последствий от принимаемых решений.

Эти решения принимаются в рамках системы

управления риском.

Важной составной

частью этого управления является система

управления рисками чрезвычайных ситуаций

(или управления природной, техногенной

и социальной безопасностью населения).

Для управления рисками чрезвычайных

ситуаций следует развивать:

- систему

мониторинга, анализа риска и прогнозирования

чрезвычайных ситуаций как основы

деятельности по снижению рисков

чрезвычайных ситуаций;

- систему

предупреждения чрезвычайных ситуаций

и механизмы государственного регулирования

рисков;

- систему ликвидации чрезвычайных

ситуаций, включая оперативное реагирование

на чрезвычайные ситуации, технические

средства и технологии проведения

аварийно-спасательных работ, первоочередного

жизнеобеспечения и реабилитации

пострадавшего населения;

- систему

подготовки руководящего состава органов

управления, специалистов и населения

в области снижения рисков и уменьшения

масштабов чрезвычайных ситуаций.

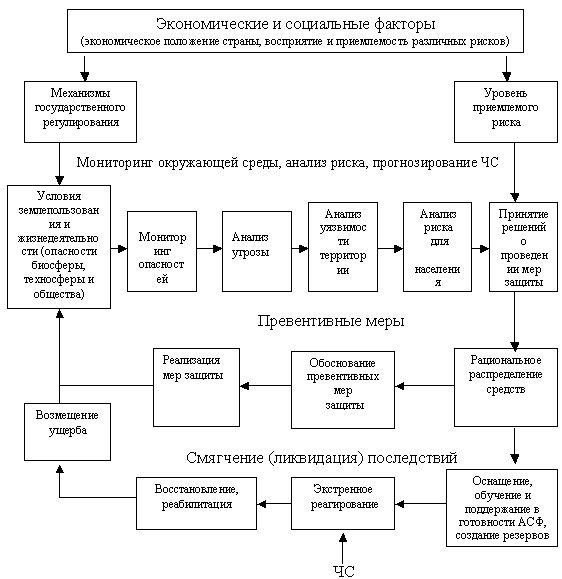

Рис.

2.1.1. Структура системы управления

природным и техногенным рисками

Структура

системы включает следующие основные

элементы:

- становление уровней

приемлемого риска, исходя из экономических

и социальных факторов, построение

механизмов государственного регулирования

безопасности;

- мониторинг окружающей

среды, анализ риска для жизнедеятельности

населения и прогнозирования чрезвычайных

ситуаций;

- принятие решений о

целесообразности проведения мероприятий

защиты;

- рациональное распределение

средств на превентивные меры по снижению

риска и меры по уменьшению масштабов

чрезвычайных ситуаций;

- осуществление

превентивных мер по снижению риска

чрезвычайных ситуаций и уменьшению их

последствий;

проведение

аварийно-спасательных и восстановительных

работ при чрезвычайных ситуациях.

Анализ

риска

осуществляется по схеме: идентификация

опасностей, мониторинг окружающей среды

- анализ (оценка и прогноз) угрозы - анализ

уязвимости территорий - анализ риска

чрезвычайной ситуации на территории -

анализ индивидуального риска для

населения. В дальнейшем сравнение его

с приемлемым риском и принятие решения

о целесообразности проведения мероприятий

защиты - обоснование и реализация

рациональных мер защиты, подготовка

сил и средств для проведения

аварийно-спасательных работ, создание

необходимых резервов для уменьшения

масштабов чрезвычайных ситуаций.

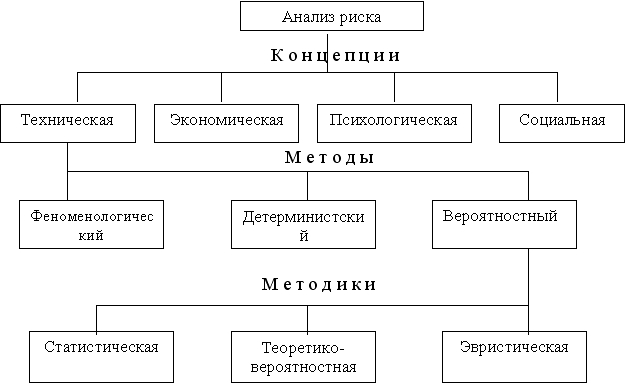

Анализ

риска для населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций основан на

использовании различных концепций,

методов и методик (рис.2.1.2).

Рис.

2.1.1. Структура системы управления

природным и техногенным рисками

Структура

системы включает следующие основные

элементы:

- становление уровней

приемлемого риска, исходя из экономических

и социальных факторов, построение

механизмов государственного регулирования

безопасности;

- мониторинг окружающей

среды, анализ риска для жизнедеятельности

населения и прогнозирования чрезвычайных

ситуаций;

- принятие решений о

целесообразности проведения мероприятий

защиты;

- рациональное распределение

средств на превентивные меры по снижению

риска и меры по уменьшению масштабов

чрезвычайных ситуаций;

- осуществление

превентивных мер по снижению риска

чрезвычайных ситуаций и уменьшению их

последствий;

проведение

аварийно-спасательных и восстановительных

работ при чрезвычайных ситуациях.

Анализ

риска

осуществляется по схеме: идентификация

опасностей, мониторинг окружающей среды

- анализ (оценка и прогноз) угрозы - анализ

уязвимости территорий - анализ риска

чрезвычайной ситуации на территории -

анализ индивидуального риска для

населения. В дальнейшем сравнение его

с приемлемым риском и принятие решения

о целесообразности проведения мероприятий

защиты - обоснование и реализация

рациональных мер защиты, подготовка

сил и средств для проведения

аварийно-спасательных работ, создание

необходимых резервов для уменьшения

масштабов чрезвычайных ситуаций.

Анализ

риска для населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций основан на

использовании различных концепций,

методов и методик (рис.2.1.2).

Рис.2.1.2.

Методический аппарат анализа риска

В

настоящее время используются следующие

концепции анализа риска:

-

техническая (технократическая) концепция,

основанная на анализе относительных

частот возникновения ЧС как способе

задания их вероятностей. При ее

использовании имеющиеся статистические

данные усредняются по масштабу, группам

населения и времени;

- экономическая

концепция, в рамках которой анализ риска

рассматривается как часть более общего

затратно-прибыльного исследования. В

последнем риски есть ожидаемые потери

полезности, возникающие вследствие

некоторых событий или действий. Конечная

цель состоит в распределении ресурсов

таким образом, чтобы максимизировать

их полезность для общества;

-

психологическая концепция концентрируется

вокруг исследований межиндивидуальных

предпочтений относительно вероятностей

с целью объяснить, почему индивидуумы

не вырабатывают свое мнение о риске на

основе средних значений; почему люди

реагируют согласно их восприятию риска,

а не объективному уровню рисков или

научной оценке риска;

- социальная

(культурологическая) концепция основана

на социальной интерпретации нежелательных

последствий с учетом групповых ценностей

и интересов. Социологический анализ

риска связывает суждения в обществе

относительно риска с личными или

общественными интересами и ценностями.

Культурологический подход предполагает,

что существующие культурные прототипы

определяют образ мыслей отдельных

личностей и общественных организаций,

заставляя их принимать одни ценности

и отвергать другие.

В рамках

технократической концепции после

идентификации опасностей (выявления

принципиально возможных рисков)

оценивается их уровень и последствия,

к которым они могут привести, т.е.

вероятность соответствующих событий

и связанный с ними потенциальный ущерб.

Для этого используют методы оценки

риска, которые в общем случае делятся

на феноменологические, детерминистские

и вероятностные.

Феноменологический

метод базируется на определении

возможности протекания аварийных

процессов, исходя из результатов анализа

необходимых и достаточных условий,

связанных с реализацией тех или иных

законов природы.

Детерминистский

метод предусматривает анализ

последовательности этапов развития

аварий, начиная от исходного события

через последовательность предполагаемых

стадий отказов, деформаций и разрушений

компонентов до установившегося конечного

состояния системы.

Вероятностный

метод анализа риска предполагает как

оценку вероятности возникновения

аварии, так и расчет относительных

вероятностей того или иного пути развития

процессов. В настоящее время этот метод

считается одним из наиболее перспективных

для применения.

Исследование

риска для населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций на основе

вероятностного метода позволяет

построить различные методики оценки

риска. В зависимости от имеющейся

(используемой) исходной информации это

могут быть методики следующих видов:

*

статистическая, когда вероятности

определяются по имеющимся статистическим

данным (при их наличии);

*

теоретико-вероятностная, используемая

для оценки рисков от редких событий,

когда статистика практические

отсутствует;

* эвристическая, основанная

на использовании субъективных

вероятностей, получаемых с помощью

экспертного оценивания (используется

при оценке комплексных рисков от

различных опасностей, когда отсутствуют

не только статистические данные, но и

математические модели либо модели

слишком грубы, т.е. их точность

низка).

Методический аппарат прогноза

риска чрезвычайных ситуаций представлен

на рис.2.1.3.

Методы

прогнозирования возникновения

чрезвычайных ситуаций наиболее развиты

применительно к чрезвычайным ситуациям

природного характера, точнее, к вызывающим

их опасным природным явлениям. Для

своевременного прогнозирования и

обнаружения опасного природного явления

на стадии его зарождения необходима

отлаженная общегосударственная система

мониторинга за предвестниками стихийных

бедствий и катастроф.

Методы

прогнозирования масштабов чрезвычайных

ситуаций по времени проведения делятся

на две группы:

- методы, основанные

на априорных (предполагаемых) оценках,

полученных с помощью теоретических

моделей и аналогий;

- методы, основанные

на апостериорных оценках (оценка

масштабов уже возникшей чрезвычайной

ситуации).

Успешно функционирует,

в частности, система оперативного

прогноза последствий сильных землетрясений

с использованием ГИС-технологий, которая

содержит информацию о населении и

характеристиках застройки всех населенных

пунктов на территории России. Система

по получаемой через Интернет в реальном

масштабе времени информации о координатах,

глубине очага и магнитуде землетрясения

выдает прогноз его последствий, масштабов

возникшей чрезвычайной ситуации, а

также необходимых сил и средств для

проведения аварийно-спасательных

работ.

Следует отметить, что

учитывая влияние на индивидуальный

риск различных факторов: видов негативных

событий, их частоты, силы, взаимного

расположения источников опасности и

объектов воздействия, защищенность и

уязвимость объектов по отношению к

поражающим факторам источников опасности,

а также затраты на реализацию мер по

уменьшению негативного влияния отдельных

факторов, обосновываются рациональные

меры, позволяющие снизить природный и

техногенный риски до минимально

возможного уровня. Отдельные опасные

явления, потенциально опасные объекты

сравниваются между собой по величине

индивидуального риска, выявляются

критические риски. Рациональный объем

мер защиты осуществляется в пределах

ресурсных ограничений, следующих из

социально-экономического положения

страны.

Рис.2.1.2.

Методический аппарат анализа риска

В

настоящее время используются следующие

концепции анализа риска:

-

техническая (технократическая) концепция,

основанная на анализе относительных

частот возникновения ЧС как способе

задания их вероятностей. При ее

использовании имеющиеся статистические

данные усредняются по масштабу, группам

населения и времени;

- экономическая

концепция, в рамках которой анализ риска

рассматривается как часть более общего

затратно-прибыльного исследования. В

последнем риски есть ожидаемые потери

полезности, возникающие вследствие

некоторых событий или действий. Конечная

цель состоит в распределении ресурсов

таким образом, чтобы максимизировать

их полезность для общества;

-

психологическая концепция концентрируется

вокруг исследований межиндивидуальных

предпочтений относительно вероятностей

с целью объяснить, почему индивидуумы

не вырабатывают свое мнение о риске на

основе средних значений; почему люди

реагируют согласно их восприятию риска,

а не объективному уровню рисков или

научной оценке риска;

- социальная

(культурологическая) концепция основана

на социальной интерпретации нежелательных

последствий с учетом групповых ценностей

и интересов. Социологический анализ

риска связывает суждения в обществе

относительно риска с личными или

общественными интересами и ценностями.

Культурологический подход предполагает,

что существующие культурные прототипы

определяют образ мыслей отдельных

личностей и общественных организаций,

заставляя их принимать одни ценности

и отвергать другие.

В рамках

технократической концепции после

идентификации опасностей (выявления

принципиально возможных рисков)

оценивается их уровень и последствия,

к которым они могут привести, т.е.

вероятность соответствующих событий

и связанный с ними потенциальный ущерб.

Для этого используют методы оценки

риска, которые в общем случае делятся

на феноменологические, детерминистские

и вероятностные.

Феноменологический

метод базируется на определении

возможности протекания аварийных

процессов, исходя из результатов анализа

необходимых и достаточных условий,

связанных с реализацией тех или иных

законов природы.

Детерминистский

метод предусматривает анализ

последовательности этапов развития

аварий, начиная от исходного события

через последовательность предполагаемых

стадий отказов, деформаций и разрушений

компонентов до установившегося конечного

состояния системы.

Вероятностный

метод анализа риска предполагает как

оценку вероятности возникновения

аварии, так и расчет относительных

вероятностей того или иного пути развития

процессов. В настоящее время этот метод

считается одним из наиболее перспективных

для применения.

Исследование

риска для населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций на основе

вероятностного метода позволяет

построить различные методики оценки

риска. В зависимости от имеющейся

(используемой) исходной информации это

могут быть методики следующих видов:

*

статистическая, когда вероятности

определяются по имеющимся статистическим

данным (при их наличии);

*

теоретико-вероятностная, используемая

для оценки рисков от редких событий,

когда статистика практические

отсутствует;

* эвристическая, основанная

на использовании субъективных

вероятностей, получаемых с помощью

экспертного оценивания (используется

при оценке комплексных рисков от

различных опасностей, когда отсутствуют

не только статистические данные, но и

математические модели либо модели

слишком грубы, т.е. их точность

низка).

Методический аппарат прогноза

риска чрезвычайных ситуаций представлен

на рис.2.1.3.

Методы

прогнозирования возникновения

чрезвычайных ситуаций наиболее развиты

применительно к чрезвычайным ситуациям

природного характера, точнее, к вызывающим

их опасным природным явлениям. Для

своевременного прогнозирования и

обнаружения опасного природного явления

на стадии его зарождения необходима

отлаженная общегосударственная система

мониторинга за предвестниками стихийных

бедствий и катастроф.

Методы

прогнозирования масштабов чрезвычайных

ситуаций по времени проведения делятся

на две группы:

- методы, основанные

на априорных (предполагаемых) оценках,

полученных с помощью теоретических

моделей и аналогий;

- методы, основанные

на апостериорных оценках (оценка

масштабов уже возникшей чрезвычайной

ситуации).

Успешно функционирует,

в частности, система оперативного

прогноза последствий сильных землетрясений

с использованием ГИС-технологий, которая

содержит информацию о населении и

характеристиках застройки всех населенных

пунктов на территории России. Система

по получаемой через Интернет в реальном

масштабе времени информации о координатах,

глубине очага и магнитуде землетрясения

выдает прогноз его последствий, масштабов

возникшей чрезвычайной ситуации, а

также необходимых сил и средств для

проведения аварийно-спасательных

работ.

Следует отметить, что

учитывая влияние на индивидуальный

риск различных факторов: видов негативных

событий, их частоты, силы, взаимного

расположения источников опасности и

объектов воздействия, защищенность и

уязвимость объектов по отношению к

поражающим факторам источников опасности,

а также затраты на реализацию мер по

уменьшению негативного влияния отдельных

факторов, обосновываются рациональные

меры, позволяющие снизить природный и

техногенный риски до минимально

возможного уровня. Отдельные опасные

явления, потенциально опасные объекты

сравниваются между собой по величине

индивидуального риска, выявляются

критические риски. Рациональный объем

мер защиты осуществляется в пределах

ресурсных ограничений, следующих из

социально-экономического положения

страны.

Вопросы по эксплуатационной деятельности: