- •Аннотация

- •Содержание

- •Введение

- •1. Конструктивные и технологические параметры морского пробоотборника

- •2. «Свайный эффект» при отборе проб грунта

- •Расчет предельной длины пробы

- •3. Взаимодействие грунтоноса с мягкими осадочными породами

- •Основные характеристики разведочного пневмоударника рп-111

- •4. Волновой процесс передачи энергии удара

- •Заключение

- •Список литературы

2. «Свайный эффект» при отборе проб грунта

При забивке грунтоносов, трубчатых свай, обсадных труб всегда сталкиваются с явлением, называемым «свайный эффект», если глубина погружения не ограничивается. Его сущность заключается в следующем – при забивке, например, стальной трубы в мягкий грунт (песок, суглинок) последний в виде столбика входит во внутреннее пространство трубы по мере ее углубки. Режущая торцовая часть трубы уплотняет и раздвигает породу, вырезая в ней колонку грунта, которая, увеличиваясь продвигается вверх заполняя внутреннее пространство. В некоторый момент силы сопротивления, препятствующие свободному вхождению грунта в трубу, возрастают на столько, что становятся по величине больше предела прочности породы в объемно-сжатом состоянии. В этот момент, последняя входящая в трубу порция породы раздавливается внутри трубы и образует в ее торце пробку, препятствующую дальнейшему продвижению грунта. С этого момента труба забивается как свая с поперечным сечением, соответствующим площади круга диаметром равным внешнему диаметру трубы. Порода раздвигается и уплотняется всем сечением трубы.

В случае отбора проб грунтоносом ударно-забивного действия это означает прекращение увеличения длины пробы и начало ее резкой деформации и искажения в нижней части. Дальнейшее погружение грунтоноса бесполезно для целей геологического опробования.

Таким образом, в случае отбора проб забивными снарядами момент возникновения «свайного эффекта» следует, по возможности, отдалять, обеспечивая, тем самым, более длинный керн. Последнее особенно важно в тех случаях, когда практически трудно попасть грунтоносом повторно в одну и ту же скважину.

При погружении грунтоноса, на столбик входящего внутрь него керна действуют:

1.Сила трения керна о внутренние стенки;

2.Сила веса столбика керна.

Силой сопротивления воды, выталкиваемой из внутреннего пространства грунтоноса, пренебрегают, так как ее величина при соответствующей конструкции верхнего клапана может быть сведена к минимуму, близкому к нулю.

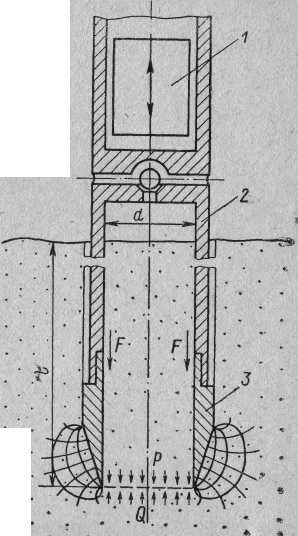

Ниже (рис.2.1) представлена схема сил, действующих на керн при погружении грунтоноса.

Рис.2.1. Схема сил, действующих на керн при погружении грунтоноса:

1 – молоток, 2 – труба грунтоноса, 3 - башмак

На основании теории кулона действие грунта на внутреннюю поверхность трубы грунтоноса представляется как пассивное давление, определяемое величиной:

![]() (2.1)

(2.1)

где

P

- сила, действующая на вертикальную

полосу, шириной равной единице и длиной

l

внутренней поверхности грунтоноса;

![]() -

плотность породы; l-глубина

погружения грунтоноса;

-

плотность породы; l-глубина

погружения грунтоноса;![]() -

угол внутреннего трения породы.

-

угол внутреннего трения породы.

Тогда суммарная сила действия грунта на всю внутреннюю поверхность:

![]() ,

(2.2)

,

(2.2)

где d-внутренний диаметр грунтоноса.

При этом динамика процесса не учитывается, так как скорости относительного перемещения грунтоноса и частиц грунта сравнительно невелики (2-4 м/сек) и не могут повлиять на прочность породы.

Так как направление действия грунта, выраженное величиной N , перпендикулярно любой элементарной площадке внутренней поверхности грунтоноса, то можно записать, что суммарная сила трения F, препятствующая вхождению керна внутрь трубы, равна:

![]() , (2.3)

, (2.3)

где f- коэффициент трения грунта о материал трубы грунтоноса.

Исходя из выражений (2.1) и (2.2), величину силы трения о внутренние стенки грунтоноса F можно записать в виде:

![]() (2.4)

(2.4)

Собственный вес столбика керна Q рассчитывается как:

![]() , (2.5)

, (2.5)

где

![]() -

плотность воды.

-

плотность воды.

Тогда величина суммарной силы сопротивления вхождению керна в грунтонос S может быть вычислена:

S=Q+F. (2.6)

Давление р, которое испытывает грунт в плоскости торца грунтоноса :

![]() .

(2.7)

.

(2.7)

«Свайный

эффект» возникает при условии р

≥![]() (

-

предел прочности породы при всестороннем

сжатии). Для получения керна необходимо,

чтобы погружение грунтоноса происходило

при сохранении неравенства р

<

и прекращалось при р

=

.

(

-

предел прочности породы при всестороннем

сжатии). Для получения керна необходимо,

чтобы погружение грунтоноса происходило

при сохранении неравенства р

<

и прекращалось при р

=

.

Предельное значение l, при котором р = :

![]() .

(2.8)

.

(2.8)

Корнями этого квадратного уравнения будут:

. (2.9)

. (2.9)

Очевидно, что удовлетворяет решению только положительное значение l, то есть l1.

Таким образом, погружение грунтоноса при условии не возникновения «свайного эффекта» может происходить на глубину:

; (2.10)

; (2.10)

После преобразований:

. (2.11)

. (2.11)

Из выражения (2.11) следует, что «свайный эффект» наступает позже при большем внутреннем диаметре грунтоноса и раньше в слабосвязанных грунтах при меньших значениях . Таким образом, данная формула может служить для расчета глубины забивки грунтоноса с целью получения представительной пробы. Анализ формулы показывает, что наступление «свайного эффекта» можно отдалить, увеличив тем самым длину керна, путем уменьшения трения грунта о внутреннюю поверхность керноприемной трубы и увеличения диаметра последней.