4 Мощность двигателя для привода насоса

Полезная мощность насоса (в кВт)

![]() (30)

(30)

где: Q — подача насоса, м3/с;

р — давление нагнетания, кПа.

Мощность приводного двигателя (в кВт)

![]() ,

(31)

,

(31)

где:

![]() – полный к.п.д. насоса;

– полный к.п.д. насоса;

![]() – к.п.д. передач

от двигателя до насоса, определяемый

для конкретной кинематической цепи.

– к.п.д. передач

от двигателя до насоса, определяемый

для конкретной кинематической цепи.

При бурении восстающих скважин давление нагнетания

![]() ,

(32)

,

(32)

где:

![]() – сумма потерь давления в нагнетательной

линии;

– сумма потерь давления в нагнетательной

линии;

Н – превышение забоя над устьем, м.

При регулировании расхода подаваемой в скважину жидкости путем сброса части ее в сливную линию потребляемая двигателем мощность

![]() ,

(33)

,

(33)

где: Q — подача насоса;

р2 — давление, создаваемое насосом при расходе Q2 подаваемой в скважину жидкости.

Движение поршня и подача насоса

Поршень бурового насоса приводится в движение кривошипно-шатунной передачей (рис. 10). Точки ЛМТ и ПМТ—крайние левое и правое положения поршня.

Расстояние поршня от предшествовавшего крайнего положения равно его пути — ходу S (в м)

![]() , (34)

, (34)

где: R — радиус кривошипа, м (для насосов одностороннего действия R = 0,1—0,15 м, двухстороннего действия — 0,15—0,25 м);

— угол поворота кривошипа, отсчитываемый от оси цилиндров, градус;

L — длина шатуна, м.

Скорость поршня v (в м/с) рассчитывается по формуле

![]() , (35)

, (35)

где: – угловая скорость коренного вала, равная ял/30, с-1.

Средняя скорость

поршня должна составлять

![]() 1

м/с. Знак плюс берется при движении

поршня к коренному валу насоса, а минус

– при его движении от коренного вала.

Максимальная скорость поршня vmax

(в м/с)

1

м/с. Знак плюс берется при движении

поршня к коренному валу насоса, а минус

– при его движении от коренного вала.

Максимальная скорость поршня vmax

(в м/с)

![]() ,

(36)

,

(36)

при

![]()

Ускорение поршня е (в м/с2) определяется выражением

![]() , (37)

, (37)

Основные параметры буровых насосов следует выбирать по аналогии с параметрами существующих насосов.

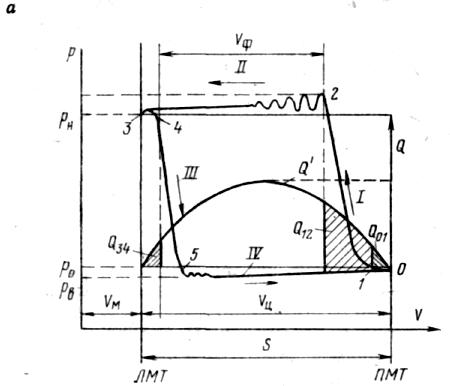

Рис.10. Индикаторная диаграмма (а) и схема движения поршня (б):

I, II, III, IV — соответственно сжатие, нагнетание, расширение и всасывание жидкости; Q —подача; ро, рв и рн – соответственно давления нулевое, всасывания и номинальное; Vм, Vц, Vф — объемы мертвого пространства, идеальный цилиндра и фактический нагнетания.

Достаточно твердо установившимся является отношение радиуса окружности R, описываемой центром подшипника мотылевой головки шатуна относительно оси вращения коренного вала, к длине шатуна L. В существующих конструкциях это отношение выбирается в пределах R/L = 1/4,5—1/5, средняя скорость поршня 0,9— 1,0 м/с, максимальная 1,4—1,8 м/с.

Как видно из формулы (35), поршень движется с переменной скоростью, что ведет к неравномерности всасывания и нагнетания и снижает действительную подачу. Большое значение при этом имеют запаздывание открытия и закрытия всасывающих и нагнетательных клапанов, несовершенство всасывающего трубопровода, наличие в жидкости нерастворенных газов, сжимаемость бурового раствора, упругость элементов гидравлической части насоса и др.

В буровых насосах клапаны открываются и закрываются с запаздыванием на 14—16° (угол поворота коренного вала). Наличие, например, 2—4 % газа в буровом растворе на 4—10 % снижает коэффициент подачи бурового насоса, работающего даже с подпорным насосом.

Как видно из

индикаторной диаграммы подачи одного

цилиндра насоса, в начальный момент

движения поршня из правой мертвой точки

ПМТ на

пути поршня 0-1

происходит запаздывание посадки

всасывающего клапана (это соответствует

участку поворота коренного вала на угол

![]() что ведет к потере подачи Q01

жидкости, перетекающей из цилиндра во

входной коллектор). В интервале хода

поршня 1-2

(что

соответствует повороту коренного вала

на угол

что ведет к потере подачи Q01

жидкости, перетекающей из цилиндра во

входной коллектор). В интервале хода

поршня 1-2

(что

соответствует повороту коренного вала

на угол

![]() )

происходит сжатие жидкости, увеличение

давления и уменьшение ее объема,

находящегося в цилиндре и мертвом

пространстве. В этот период происходит

одновременно некоторое увеличение

идеального объема рабочей камеры

вследствие упругих деформаций

гидравлической коробки и других

элементов. Давление жидкости, находящейся

между поршнем и закрытыми нагнетательными

и всасывающим клапанами, начинает расти.

Сначала оно достигает величины давления

нагнетания рн,

затем

продолжает увеличиваться до тех пор,

пока не преодолеет сил инерции и других

сил, действующих на клапан, после чего

в точке 2

нагнетательный

клапан быстро открывается.

)

происходит сжатие жидкости, увеличение

давления и уменьшение ее объема,

находящегося в цилиндре и мертвом

пространстве. В этот период происходит

одновременно некоторое увеличение

идеального объема рабочей камеры

вследствие упругих деформаций

гидравлической коробки и других

элементов. Давление жидкости, находящейся

между поршнем и закрытыми нагнетательными

и всасывающим клапанами, начинает расти.

Сначала оно достигает величины давления

нагнетания рн,

затем

продолжает увеличиваться до тех пор,

пока не преодолеет сил инерции и других

сил, действующих на клапан, после чего

в точке 2

нагнетательный

клапан быстро открывается.

Интенсивность наращивания давления зависит от упругости бурового раствора, стенок гидравлической коробки и других элементов и скорости движения поршня. Например, превышение давления рн в насосе одностороннего действия при числе ходов 100—120 в 1 мин составляет 0,6—1,5 МПа. Дальнейшее изменение давления в рабочей камере носит колебательный характер (начальный участок линии 2—3), так как жидкость, находящаяся в цилиндре и мертвом пространстве, является как бы жидкой пружиной, а жидкость, занимающая пространство от нагнетательного клапана до компенсатора, — колеблющейся массой на этой пружине.

Подача жидкости

из рабочей камеры в выходной коллектор

заканчивается в точке 3

(левая мертвая

точка ЛМТ).

Закономерность

подачи (кривая Q')

жидкости из

цилиндра определяется скоростью

движения поршня. В момент достижения

поршнем точки 3

нагнетательный

клапан находится на некоторой высоте

над седлом и подача жидкости Q34

перетекает из выходного коллектора

обратно в цилиндр до тех пор, пока клапан

не сядет на седло в точке 4

(это

соответствует повороту коренного вала

на угол фен). На участке 4—5

происходит понижение давления в камере

до р0

(соответствующее

углу поворота

![]() ).

).

В точке 5 открывается всасывающий клапан и рабочая камера вновь заполняется жидкостью.

Таким образом, фактический объем жидкости Vф, перетекающей из рабочей камеры к выходу насоса, определяется интервалом 2—4 движения поршня. Заштрихованные участки определяют разность между идеальным и фактическим объемами жидкости, вытесненной поршнем за один ход. Опыт показывает, что интервалы 0-1 и 3-4 для всасывающих и нагнетательных клапанов мало отличаются друг от друга, хотя высоты подъема клапанов различны. Величина запаздывания клапана зависит также от начального сжатия пружины клапана и ее жесткости. Потери подачи растут с увеличением давления нагнетания и достигают максимальных значений при наименьших диаметрах поршней.

Какие бы типы подпорных насосов не применялись на всасывающей линии бурового насоса, коэффициент подачи, а даже теоретически не может быть равным единице, однако напор во всасывающей линии оказывает большое влияние на его величину, особенно при перекачке газированных растворов больших вязкости и плотности.

Наилучшие результаты дают подпорные насосы, развивающие давление на выходе 0,3-0,5 МПа при коротких всасывающих линиях (до 5 м длиной).