- •Тема 5 Метеорология

- •Лучистая энергия Солнца

- •Радиационный баланс подстилающей поверхности

- •Актинометрические приборы

- •Измерение температуры деятельного слоя Измерение температуры почвы

- •Измерение температуры воды

- •Формирование температурного режима атмосферы

- •Вертикальная стратификация температуры воздуха

- •Измерение температуры воздуха

- •Атмосферная влага

- •Измерение влажности воздуха

- •Атмосферные осадки

- •Измерение атмосферных осадков

- •Атмосферное давление

- •Измерение атмосферного давления

- •Определение скорости и направления ветра

- •Синоптические объекты

- •Прогнозы погоды

- •Прогноз погоды поместным признакам

- •Электрические явления в атмосфере

- •Загрязнение атмосферы и его экологические последствия

- •Тема 6 Основы климатологии

- •Климатическая система и климатообразующие факторы

- •Солнечная радиация как климатообразующий фактор

- •Подстилающая поверхность как климатообразующий фактор

- •Роль рельефа в формировании климата

- •Влияние почвенного и растительного покровов на климат

- •Влияние снежного покрова на климат

- •Циркуляционные факторы климата

- •Изменения климата геологического прошлого

- •Изменения климата в историческую эпоху

- •Изменения климата за период инструментальных наблюдений

Измерение температуры деятельного слоя Измерение температуры почвы

♦ Температуру поверхности почвы измеряют ртутными термометрами. Измерения температуры производятся на незатененном участке размером 4×6 м в южной части метеорологической площадки. Летом измерения производятся на оголенной, разрыхленной почве, для чего весной участок перекапывается. Термометры устанавливают так, чтобы их резервуары и стеклянные оболочки были наполовину погружены в почву.

♦ Для измерения температуры в верхнем слое почвы (до 20 см) применяют термометры ртутные метеорологические коленчатые (Савинова), которые выпускаются комплектом по четыре термометра для измерения температуры почвы на глубинах 5, 10, 15, 20 см. Пределы измерения от -10 до +50 °С. Термометры изогнуты под углом 135° в местах, отстоящих от резервуара на 2-3 см. Это позволяет устанавливать термометры так, чтобы резервуар и часть термометра до изгиба находились в горизонтальном положении под слоем почвы, а часть термометра со шкалой располагалась над почвой (рис.).

.

Рис. Установка коленчатых термометров в почву.

Наблюдения по термометрам Савинова производят на той же площадке, где устанавливаются термометры для измерения температуры поверхности почвы, но только в теплую часть года. При понижении температуры на глубине 5 см ниже 0 °С термометры выкапывают, весной устанавливают после схода снежного покрова.

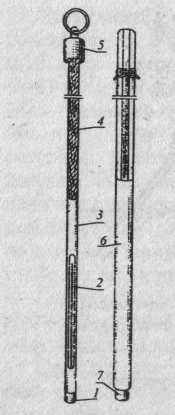

♦ Для измерения температуры почвы и грунта на глубине применяется термометр ртутный метеорологический почвенно-глубинный. Пределы измерения от -20 до +41 °С. Термометр помещается в винипластовую оправу, снизу заканчивающуюся медным или латунным колпачком, заполненным вокруг резервуара термометра медными опилками (рис.).

Рис. Термометр почвенный вытяжной:

1 и 7 – металлические колпачки; 2 – термометр; 3 – винипластовая оправа;

4 – деревянный шест; 5 – колпачок с кольцом; 6 – эбонитовая труба.

К верхнему концу оправы крепится деревянный стержень, с помощью которого термометр погружается в эбонитовую трубу, находящуюся в грунте на глубине измерения температуры почвы. Нижний конец этой трубы также заканчивается медным колпачком. Резервуар термометра воспринимает температуру почвы через медные колпачки эбонитовой трубы и оправы, а также через опилки, окружающие резервуар термометра. Измерения производятся на участке размером 6×8 м с естественным растительным покровом в юго-восточной части метеоплощадки. Почвенно-глубинные термометры устанавливаются по линии на расстоянии 50 см друг от друга на глубинах 0,20; 0,40; 0,80; 1,20; 1,60; 2,40; 3,20 м в порядке возрастания глубин.

Измерение температуры воды

Температуру воды определяют водным термометром, имеющим металлическую оправу со стаканчиком на нижнем конце. При измерении температуры оправа должна быть покрыта водой. Продолжительность выдержки термометра в воде 3 мин.

• Температурный режим атмосферы

Формирование температурного режима атмосферы

Под температурным режимом атмосферы понимают распределение температуры воздуха в пространстве и ее изменение во времени.

Тепловое состояние атмосферы определяется главным образом ее теплообменом с окружающей средой, т.е. с подстилающей поверхностью, соседними воздушными массами или слоями воздуха и космическим пространством.

Преобладающее значение в теплообмене имеют турбулентность и термическая конвекция.

♦ Турбулентный теплообмен является результатом перемешивания объемов воздуха при беспорядочном, хаотическом движении.

♦ При термической конвекции происходит перенос объемов воздуха в вертикальном направлении, возникающий при нагреве нижележащего слоя воздуха. При этом теплые порции воздуха, как более легкие, поднимаются, а на их место опускается более холодный воздух, который затем нагревается и снова поднимается. Возникает своеобразная вертикальная циркуляция воздуха.

♦ Некоторую роль в теплообмене между подстилающей поверхностью и прилегающими к ней слоями воздуха, а также между отдельными слоями воздуха играет лучистая энергия (длинноволновая радиация). Роль солнечной радиации в нагреве воздуха, за исключением верхних слоев атмосферы, весьма незначительна.

♦ Температура в определенной точке пространства может изменяться в результате адвекции тепла или холода (одномоментное натекание теплого или холодного воздуха).

Изменения температуры воздуха в результате рассмотренных причин принято называть индивидуальными. Они относятся к конкретному объему воздуха.

Температура воздуха в приземном слое в суточном ходе следует за температурой подстилающей поверхности. Поскольку воздух нагревается и охлаждается от земной поверхности, амплитуда суточного хода температуры в метеорологической будке (2 м над поверхностью земли) меньше, чем на поверхности почвы, в суточном ходе минимум температуры воздуха у земли (на суше) приходится на время перед восходом Солнца, а максимум - на 14-15 ч.

Над морями и океанами максимум температуры воздуха наступает на 2-3 ч раньше, чем над материками, причем амплитуда суточного хода температуры воздуха больше, чем суточная амплитуда температуры водной поверхности. Это объясняется тем, что поглощение солнечной радиации воздухом и его излучение над морем больше, чем над сушей, так как над морем в воздухе содержится больше водяного пара.

Суточная амплитуда температуры воздуха зависит от полуденной высоты Солнца, поэтому летом она больше чем зимой. В ясную погоду амплитуда больше, чем в пасмурную.

Суточные колебания температуры воздуха, связанные с теплообменом воздуха с подстилающей поверхностью, распространяются на более высокие слои атмосферы. Но суточная амплитуда с высотой уменьшается, а максимумы и минимумы запаздывают по времени.

Годовой ход температуры воздуха в нижней тропосфере определяется, прежде всего, годовым ходом температуры подстилающей поверхности.