- •Тема 5 Метеорология

- •Лучистая энергия Солнца

- •Радиационный баланс подстилающей поверхности

- •Актинометрические приборы

- •Измерение температуры деятельного слоя Измерение температуры почвы

- •Измерение температуры воды

- •Формирование температурного режима атмосферы

- •Вертикальная стратификация температуры воздуха

- •Измерение температуры воздуха

- •Атмосферная влага

- •Измерение влажности воздуха

- •Атмосферные осадки

- •Измерение атмосферных осадков

- •Атмосферное давление

- •Измерение атмосферного давления

- •Определение скорости и направления ветра

- •Синоптические объекты

- •Прогнозы погоды

- •Прогноз погоды поместным признакам

- •Электрические явления в атмосфере

- •Загрязнение атмосферы и его экологические последствия

- •Тема 6 Основы климатологии

- •Климатическая система и климатообразующие факторы

- •Солнечная радиация как климатообразующий фактор

- •Подстилающая поверхность как климатообразующий фактор

- •Роль рельефа в формировании климата

- •Влияние почвенного и растительного покровов на климат

- •Влияние снежного покрова на климат

- •Циркуляционные факторы климата

- •Изменения климата геологического прошлого

- •Изменения климата в историческую эпоху

- •Изменения климата за период инструментальных наблюдений

Синоптические объекты

Основные объекты синоптического анализа – воздушные массы, фронты, циклоны, антициклоны. Они являются «носителями» погоды, а их изучение составляет основу прогнозов погоды.

Воздушные массы. Тропосфера расчленяется на ряд воздушных масс, каждая из которых по своим физическим свойствам относительно однородна в горизонтальных направлениях, но может резко отличаться от других соседних масс.

К свойствам массы относятся: температура, влагосодержание, прозрачность, облачность.

Горизонтальная протяженность воздушных масс может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч километров. Горизонтальный градиент температуры воздуха в пределах воздушной массы обычно не превышает 1 0С на 100 км.

Первичные свойства воздушных масс зависят от мест их образования. Различают воздух:

- арктический (АВ);

- умеренный (УВ);

- тропический (ТВ);

- экваториальный (ЭВ).

Каждый вид в свою очередь, подразделяется на морской и континентальный.

Формирование воздушных масс, как правило, происходит над однородной подстилающей поверхностью в антициклонах.

По термическому состоянию различают воздушные массы:

- теплые: воздушные массы, которые в данном месте охлаждаются;

- холодные: воздушные массы, которые в данном месте прогреваются;

- местные: воздушные массы, которые находятся в радиационном и термодинамическом равновесии и температура их со временем не меняется.

Превращение пришедшей в данный район массы в местную называется трансформацией воздушной массы. Обычно полная трансформация происходит за 3-7 суток.

Воздушные массы бывают:

- устойчивые: воздушные массы, в которых преобладает устойчивое вертикальное равновесие и не развивается термическая конвекция;

- неустойчивые.

Атмосферные фронты. Воздушные массы, обладающие различными свойствами, отделяются друг от друга переходными слоями воздуха – атмосферными фронтами.

Более холодная воздушная масса лежит под переходным слоем, а более теплая – над ним.

Разность температур двух соседних воздушных масс составляет 5-10 0С, иногда больше. При этом горизонтальный температурный градиент в слое фронта составляет от 10 до 100 0С на 100 км.

По характеру движения различают:

- стационарные (неподвижные);

- перемещающиеся фронты.

По виду смены воздушных масс различают фронты:

- теплые (холодная воздушная масса отступает, а теплая – приходит на ее место);

- холодные (смена теплого воздуха холодным).

Различают фронты:

- главные: арктический (отделяет АВ от УВ) и умеренный или полярный (отделяет УВ от ТВ);

- вторичные: разделяют разновидности воздушных масс одного и того же широтного типа (например, мУВ и кУВ).

Фронты окклюзии. Обычно фронты в системе циклонов в умеренных широтах перемещаются с запада на восток. Между впереди идущим теплым и за ним следующим холодным фронтами находится теплый воздух. Скорость смещения холодных фронтов больше, чем теплых, и со временем холодный фронт нагоняет теплый – происходит их смыкание, называемое окклюзией.

Стадии развития циклонов и антициклонов.

Циклоны – это барические образования с минимумом давления в центре и вихреообразной циркуляцией против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелки – в южном.

Антициклоны – барические образования с максимумом давления в центре и циркуляцией воздушных масс по часовой стрелке в северном полушарии и против часовой стрелки – в южном.

В зависимости от широтной зоны возникновения ♦ циклоны делятся на внетропические и тропические, а ♦ антициклоны – на внетропические и субтропические.

Циклоны и антициклоны постоянно зарождаются, развиваются и исчезают (затухают).

**

В эволюции внетропических фронтальных циклонов условно выделяют три стадии.

1. Стадия зарождения циклона, или стадия волны. Циклоны зарождаются в зоне соприкосновения различных по своим свойствам воздушных масс, обычно на прямолинейных участках стационарных фронтов (рис. а). Начальным условием зарождения циклона является движение воздушных масс по обе стороны фронта в противоположном направлении или в одном направлении, но с разными по величине скоростями. При таком движении воздушных масс на некотором участке первоначально прямолинейного фронта происходит искривление линии фронта в виде волны (рис. б). Воздушные потоки в месте зарождения волны образуют завихрение: часть холодного воздуха начинает вклиниваться под теплый, а часть теплого воздуха натекать по наклонной поверхности на холодный воздух (рис.). При таком движении воздушных масс на стационарном фронте появляются два подвижных участка: холодный и теплый фронты, постоянно удлиняющиеся.

Появление вихревого движения воздуха сопровождается понижением давления.

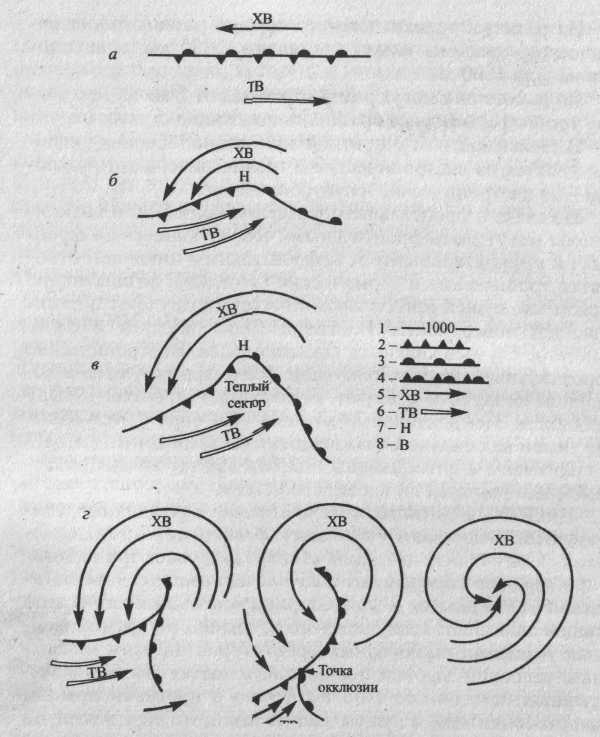

Рис. Стадии развития циклона:

а – невозмущенная часть стационарного фронта; б – стадия волны;

в – стадия молодого циклона; г – стадия окклюзирования циклона:

1 – изобара, давление в гПа; 2 – холодный фронт; 3 – теплый фронт;

4 – фронт окклюзии; 5 – холодный воздух; 6 – теплый воздух;

7 – низкое давление; 8 – высокое давление.

Стадия молодого циклона (рис. в) характеризуется образованием хорошо выраженного теплого сектора циклона, заключенного между холодным и теплым фронтами и системой нескольких замкнутых изобар. Так как скорость холодного фронта больше скорости теплого фронта, с течением времени происходит сужение теплого сектора, сопровождающееся дальнейшим понижением давления в центре циклона (углубление циклона).

Стадия окклюзирования циклона (рис. г) – от начала окклюзирования до исчезновения замкнутой циклонической циркуляции (затухание циклона). Холодный фронт, перемещаясь быстрее теплого, нагоняет его, смыкается с ним с образованием фронта окклюзии. При этом у земли теплый сектор также смыкается и сохраняется лишь на периферии циклона в виде остаточного теплого сектора.

С поступлением в нижние слои циклона холодного воздуха, имеющего большую плотность, давление в центре циклона растет, площадь, занятая циклоном уменьшается, происходит заполнение циклона и его затухание. Имевшиеся в циклоне фронты размываются, а с ними исчезают облачные системы, прекращаются осадки.

От зарождения волны до исчезновения циклона проходит от 3 до 7 суток – за это время он может пройти расстояние в тысячи километров.

При прохождении циклона усиливается ветер и меняется его направление. Циклонические области характеризуются увеличенной облачностью и осадками обложными, ливневыми и т.д.

**

По стадиям развития различают:

Молодой антициклон – характеризуется ростом давления в центральной части и увеличением занимаемой им площади.

Антициклон (стадия максимального развития) – представляется на карте несколькими замкнутыми изобарами;

Разрушение антициклона – давление уменьшается, сокращаются количество замкнутых изобар и занимаемая им площадь до полного исчезновения (затухания).

Погодные условия в антициклонах в значительной степени противоположны таковым в циклонах.

В отличие от циклонов в области антициклонов циркулируют однородные воздушные массы, а в слое трения имеет место расходимость воздушных потоков. Поэтому фронты в антициклонах не образуются.