- •Цели занятия:

- •Структура и содержание занятия.

- •Лекция. Общая характеристика водных объектов. Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам.

- •Самоочищение поверхностных водоемов.

- •Критерии безопасности и (или) безвредности водных объектов для человека.

- •Сточные воды

- •Классификация сооружений механической (первичной) очистки сточных вод

- •Классификация методов и сооружений для биологической (вторичной) очистки сточных вод

- •Методика санитарно-эпидемиологического обследования водных объектов.

- •Перечень вопросов для фронтального и индивидуального опроса.

- •Тестовые задания по теме: «Санитарная охрана водоемов»:

- •Эталон ответов на тему «Санитарная охрана водоемов»

- •Ситуационные задачи.

- •Раздаточный материал для студентов.

- •Классификация сооружений механической (первичной) очистки сточных вод

- •Классификация методов и сооружений для биологической (вторичной) очистки сточных вод

- •Классификация методов обезвреживания осадка сточных вод

- •Методика санитарно-эпидемиологического обследования водных объектов.

Классификация сооружений механической (первичной) очистки сточных вод

Сооружения |

|||||||

Предварительная очистка |

Окончательная очистка |

||||||

Решетки, сита |

Песколовки |

Жиро-, нефте-, бензо-, улавливатели |

Отстойники |

||||

Без сбраживания осадка |

Со сбраживанием осадка |

||||||

Горизонтальные |

Вертикальные |

Радиальные |

Двухъярусные (эмшеровские) отстойники или колодцы (Имгофа) |

Септики |

|||

Предварительная механическая очистка сточных вод предназначена для освобождения сточных вод от грубых примесей, песка, пленок нефти, бензина, масел и пр.

Первым представителем сооружений механической очистки сточных вод являются решетки (рис. 2). Они предназначены для освобождения сточных вод от грубых частиц размером свыше 16 мм.

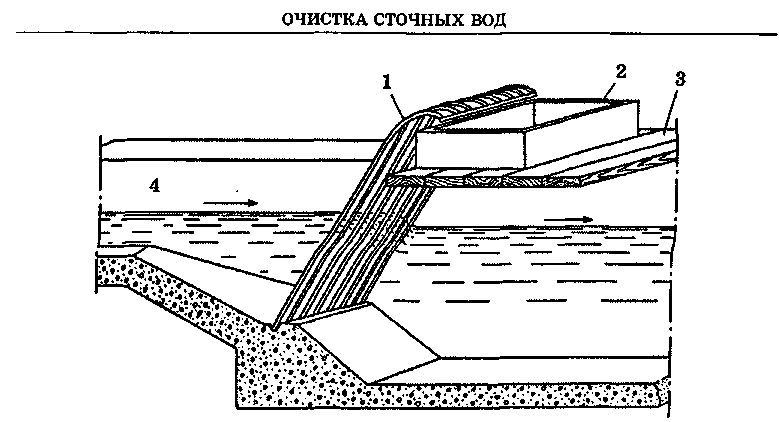

Рис. 2. Схема устройства решеток: 1 - решетки; 2 - контейнер для твердых отходов; 3 - пол; 4 - канал притока сточных вод

Накопившийся на решётках мусор удаляют граблями (большая мощность ОСК-грабли механизированные, гидротранспорантом в дробилку, станции малой мощности мусор убирают вилами вручную, с последующим вывозом на полигон ТБО). Решётки размещаются в специальном отапливаемом здании (грабельный цех), оборудованной приточно-вытяжной вентиляцией и местной вытяжной вентиляцией.

Песколовки предназначены для освобождения сточных вод от тяжелых минеральных примесей (минерального балласта, не требующего обезвреживания), главным образом песка, перед тем, как они попадут в отстойники. Накопившийся песок удаляют каким-либо приспособлением на песковые площадки подсушивания.

Окончательная механическая очистка. Отстойники предназначены для окончательной механической очистки сточных вод путем их освобождения от взвешенных веществ, которые при снижении скорости движения воды под действием силы тяжести выпадают в осадок. Их можно применять как самостоятельные сооружения, когда по санитарным условиям достаточно удалить из сточных вод лишь механические примеси. По конструктивным особенностям и направлению движения воды отстойники делятся на горизонтальные вертикальные к радиальные. К отстойникам условно можно отнести и осветлители, в которых одновременно с отстаиванием сточные воды фильтруются через слой взвешенных веществ.

По условиям очистки отстойники разделяют на две группы:

1) без сбраживания осадка (горизонтальные (рис3), вертикальные, радиальные, имеющие сборно-распределительное вращательное оборудование;

2) со сбраживанием осадка (двухъярусные (рис4), осветлители-перегниватели, септики, септики-дегельминти-заторы). Отстойники без сбраживания осадка применяют преимущественно в большой канализации при значительных объемах сточных вод образуемых в населенном пункте. В этом случае для дальнейшего обезвреживания осадка, после отстойников, необходимо устраивать специальные сооружения - метантенки. В метантенках происходит анаэробное сбраживание осадка. Отстойники со сбраживанием осадка применяют в малой канализации, когда необходимо обработать незначительные объемы сточных вод. При этом соответственно образуются незначительные количества осадка. В этих случаях в одном сооружении объединяют два процесса - отстаивание сточных вод и сбраживание осадка. Осуществляя санитарную экспертизу проекта канализации населенного пункта, следует помнить, что тип отстойника (горизонтальный, вертикальный, радиальный, двухъярусный, септик и др.) выбирают с учетом технологической схемы очистки сточных вод и обработки осадка, которые предусмотрены проектом. Важно учитывать также мощность очистных сооружений, очередность их строительства, геологические условия, уровень залегания грунтовых вод, размеры и конфигурацию земельного участка, выделенного под очистные сооружения канализации и др.

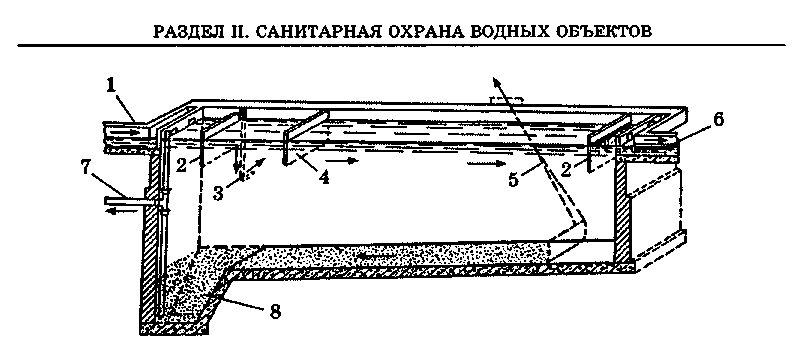

Рис. 3. Схема горизонтального отстойника: 1 - трубопровод для притока сточной воды; 2, 4 - порог для образования равномерного потока; 3 - труба для удаления жира и пены в жировой колодец; 5 - скребок для сгребания ила, осевшего на дно; 6 - выход осветленной воды; 7 - труба для удаления излишка воды; 8 - карман для ила

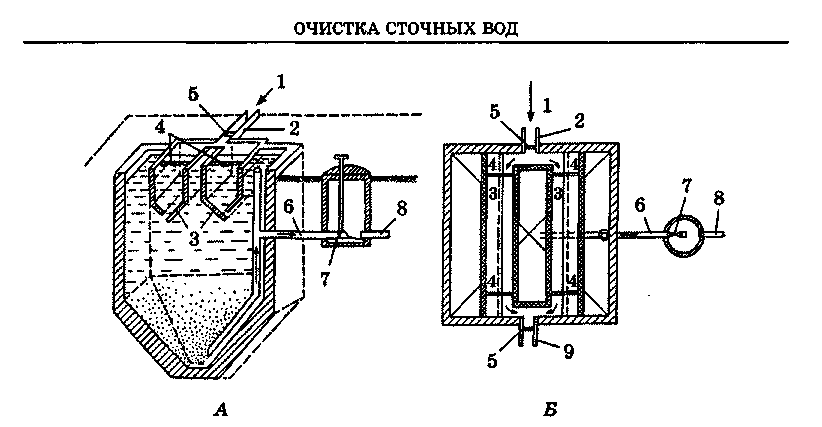

Рис.

4. Схема двухъярусного отстойника

(эмшеровского): А

- разрез; Б

- план; 1 -

поступление сточной воды с подводного

лотка; 2 - подводной лоток; 3 - осадочный

желоб; 4 - полупогружная или плавающая

перегородка; 5 - задвижка для сточных

вод; 6 - труба для отведения осадка (ила);

7 - задвижка для осадка; 8 - выгрузка

осадка; 9 - лоток для отведения сточной

воды

Рис.

4. Схема двухъярусного отстойника

(эмшеровского): А

- разрез; Б

- план; 1 -

поступление сточной воды с подводного

лотка; 2 - подводной лоток; 3 - осадочный

желоб; 4 - полупогружная или плавающая

перегородка; 5 - задвижка для сточных

вод; 6 - труба для отведения осадка (ила);

7 - задвижка для осадка; 8 - выгрузка

осадка; 9 - лоток для отведения сточной

воды

Биологическая (вторичная) очистка предназначена для освобождения жидкой фазы сточных вод, преимущественно бытовых, от органических веществ, находящихся в виде тонких суспензий, коллоидов в растворе, путем биохимических окислительно-восстановительных процессов, осуществляемых аэробными микроорганизмами (бактерии, грибы, водоросли, актиномицеты, простейшие) в специальном комплексе очистных канализационных сооружений. Методы и сооружения для биологической очистки сточных вод делятся на две группы (табл. 2). К первой группе относятся методы биологической очистки, воспроизводящие процессы самоочищения в почве. Очистные сооружения, в которых воспроизводятся процессы самоочищения в почве, делят, в свою очередь, также на две группы. К первой группе отнесены сооружения, в которых биологическая очистка протекает в природном слое почвы. Это - большие и малые поля орошения, поля фильтрации, площадки подземной фильтрации, фильтрующие колодцы, фильтрующие траншеи с естественным фильтрующим слоем почвы. Вторую группу составляют сооружения, в которых биологическая очистка протекает в искусственно созданном слое загрузки, моделирующем почву (различные биологические, песчано-гравийные фильтры, траншеи с искусственным фильтрующим слоем). Вторую группу составляют методы и сооружения, воспроизводящие процессы самоочищения в водоемах, а именно: биологические пруды, аэротенки и пр.).

ТАБЛИЦА 2